- +1

原来82年生的金智英,已经是最幸运的韩国女性

波伏娃 活字文化

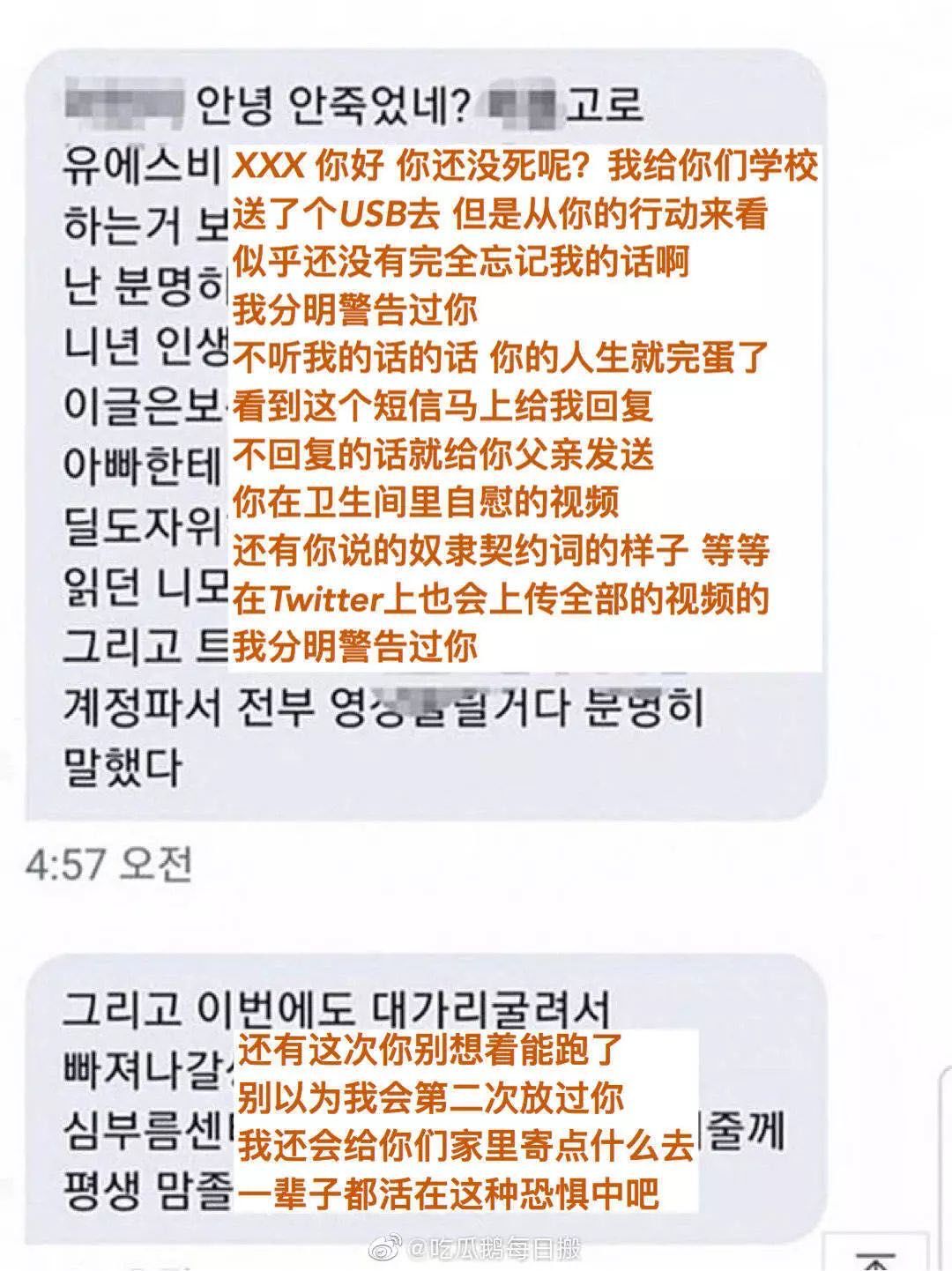

作为成年人,活字君不惮以最坏的恶意去揣测人性,但近几日曝光的韩国“N号房事件”还是刷新了活字君对人性幽微阴暗的认知极限。

“N号房事件”,即韩国多名男子利用未成年少女因性幻想所带来的羞耻感,骗取其信息,对这些女孩(甚至还有婴儿)进行各种手段的凌辱,包括但不限于要求这些女生在自己身上用小刀刻“奴隶”字样、在下体塞入蠕动的毛毛虫、剪掉乳头、被强暴轮奸等极其残忍的手法。他们将被拍成视频的性侵过程上传至韩国的社交网络Telegram的聊天室内,并广为流传,至今为止,韩国已经有26万个男人加入过聊天室并观看这些残忍的内容,这相当于每100个韩国男子里,就有一个人进过“N号房”。

诱骗并性侵的是男人,拍摄视频、广为传播的是男人,窥视猎奇的是男人,可是在某些韩国男人看来,始作俑者是那些处于青春期萌生性冲动而在社交网站上传了私密照片的未成年少女,被侮辱与被损害的她们,才应该对整个事件负责。女性被当成实际性侵犯的对象缺乏保护,女性拥有个人虚构的性幻想却被灌上罪名。

今天,活字君与书友们分享女性主义运动先驱波伏娃在其不朽名著《第二性》中的相关篇章,分析身为女性在其童年至青春期所经受的性别歧视与压迫。

最可怕的是,这些歧视与压迫是无声的、隐形的、仿佛颠扑不灭,让你我习焉不察。我们如同习惯地心引力般习惯这个男人主导的世界,顺从着男人的逻辑、臣服着男人的意志。每一次沉默的压抑都像是在世界的另一边掘开一道深邃的裂缝,直到我们眼睁睁地看着有的女性被推入深不可见的悬崖,我们才惊觉,一直战战兢兢地在悬崖边苟活、无差别地接受了来自男权社会所有恶意与攻击的“金智英们”,原来已是这个世界上身为女性最为幸运的生存方式。

而觉醒了的“金智英们”要争的,不过是和男人一样,安心舒展地生活在开阔平地上的权力。

本文摘自法国存在主义作家、女权运动的创始人之一

西蒙娜·德·波伏娃所著《第二性》

《第二性II》副标题为“实际体验”,从存在主义的哲学理论出发,对女人一生中的不同时期(童年、青春期、性启蒙时期、婚后、为人母和步入老年后)进行正面考察,同时对她一生可能遇到的经历(同性恋、成为知识分子、明星、妓女或交际花等)作出判断和评价,深刻揭示了女性的处境及其性质。作者还分析了自恋女人、恋爱女人和虔信女人形成的过程及其背后复杂的社会原因,最后提出了女性走向解放的唯一道路就是成为独立女性,也强调了只有当女性经济地位变化的同时带来精神的、社会的、文化的等等后果,只有当女性对自身的意识发生根本的改变,才有可能真正实现男女平等。

家庭生活中的“恋父情结”

两性的等级首先出现在家庭的体验中;她逐渐明白,即使父亲的权威不是在日常生活中最明显地感觉到的,它也是至高无上的;由于它没有受到损害,就具有更多的光辉;即使事实上是母亲作为主妇掌管家事,她一般也能巧妙地突出父亲的意志;在重要时刻,她以他的名义,通过他,提出要求,进行补偿或者惩罚。

父亲的生活围绕着神秘的威望,他在家里度过的时刻,他工作的房间,他周围的物件,他关注的事,他的嗜好,都具有神圣的性质。供养家庭的是他,他是家庭的负责人和家长。通常他在外工作,正是通过他,这个家跟世界其他地方沟通,他是这个充满冒险的、广袤的、困难重重的、美妙的世界的化身;他是超越,他是天主。女孩正是在把她举起的有力臂膀中,在她紧紧依偎的有力身体中,感受到这一点。

通过他,母亲被废黜了,如同伊希斯被“拉”这位神祇、大地被太阳所废黜一样。但是,这时孩子的处境深刻地改变了:她被指定有朝一日成为像她万能的母亲一样的女人——她永远不会是至高无上的父亲;把她与母亲联结在一起的纽带,是一种积极的好胜心——她从父亲那里只能被动地期待评价。

男孩通过竞争的感觉去把握父亲的优越地位,而女孩带着无能为力的赞赏态度去忍受这种优越地位。我已经说过,弗洛伊德所谓的“恋父情结”,并非像他所说的是一种性欲,这是主体同意在顺从和赞赏中成为客体的深度退让。

如果父亲对女儿表现出温柔,她会感到自己的生存得到极好的辩护;她拥有其他女孩难以获得的种种优异品质;她感到心满意足,被奉若神明。她可能整个一生都带着怀念去追寻这种充实与宁静。倘若她得不到这种爱,就可能永远感到自己是有罪的,该受惩罚;要么她可能到别处寻找对自身的评价,对父亲变得冷漠,甚至敌视。

再说,父亲不是唯一掌握着世界钥匙的人,一切男人都分享男性的威望;不必把他们看做父亲的“替身”。祖父辈、兄长、叔叔舅舅、同伴的父亲、家庭的男性朋友、老师、教士、医生,都强烈地吸引着小姑娘。

成年女性对男人表现出来的热烈敬意,足以把男人捧到很高的地位。在小女孩看来,一切都有助于证实这种等级观念。

她的历史和文学知识、歌曲、别人催她入睡的传说,都是对男人的赞美。正是男人创造了希腊、罗马帝国、法兰西和所有的国家,正是男人发现了大地,发明了用来开发土地的工具,正是男人治理这个世界,使世界充满塑像、绘画、书籍。儿童文学、神话、故事、报导,反映了男人的骄傲和愿望创造出来的神话,小女孩正是通过男人的眼睛,探索世界和从中辨别自己的命运。

男性优势占压倒地位:珀尔修斯、赫拉克勒斯、大卫、阿喀琉斯、朗斯洛、盖克兰、巴亚尔、拿破仑,那么多的男人,却只有一个贞德;在她后面,显露出大天使圣米歇尔的伟大男性形象!没有什么比描绘名媛生平的书籍更令人厌烦的了,与杰出男子的生平相比,这是多么苍白的形象啊;她们大部分都淹没在某个男英雄的阴影中。夏娃创造出来不是为她自己,而是作为亚当的妻子,而且是从他的肋骨抽出来的;在《圣经》中只有很少女人,其行为是人所共知的:路得仅仅是为自己找一个丈夫;以斯帖跪在亚哈随鲁面前,获得了犹太人的宽恕,她仍然只不过是末底改手中的驯服工具;犹滴更为大胆,但她也服从祭司,她的功绩回味起来有点可疑,无法与年轻的大卫确实辉煌的胜利媲美。神话中的女神是轻佻的或任性的,在朱庇特面前全都瑟瑟发抖;而普罗米修斯令人赞叹地偷到了天火,潘多拉却打开了收藏不幸之盒。

有一些女巫和老太婆,在故事中实施可怕的权力。其中,在安徒生的《天堂里的花园》中,风神之母的形象令人想起原始的大母神:她的四个巨人儿子抖瑟瑟地服从她,他们行为不轨时,她打他们,把他们装在她的口袋里。但这不是一些吸引人的人物。

仙女、美人鱼和水精不受男性统治,更为吸引人,但她们的生存是不确定的,几乎没有个性,她们介入人间,却没有自己的命运,从安徒生的小美人鱼变成女人那一天起,她就经历了爱情的束缚,痛苦变成了她的命运。在现代的故事里,和在古代的传说中一样,男人是有特权的英雄。德·塞居尔夫人的作品是古怪的例外,它们描绘了一个母权社会,丈夫在场的时候,他扮演一个可笑的角色,但习惯上,父亲的形象像在真实的世界中一样,戴上了荣耀的光环。《小妇人》中,女性的戏剧是在父亲的保护下进行的,他没有出现,却被神圣化了。在冒险小说中,是男孩子周游世界,作为水手坐船航行,在丛林中靠面包树的果实充饥。一切重要事件都是通过男人才发生的。

现实证实了这些小说和传说。如果小女孩看报,如果她听到大人的谈话,她便会看到,今日和从前一样,男人主宰世界。她所赞赏的国家首脑、将军、探险家、音乐家、画家都是男人,使她的心激情澎湃的是男人。

校园生活中的男女差异

大约在十三岁时,男孩对暴力有了真正的认识,他们的攻击性、他们的权力意志、他们的挑战兴趣在发展;小女孩正是在这时放弃了粗野的游戏。她仍然参加体育运动,但变得专门化、服从人为规则的体育活动,并不等同于自发地和习惯地去寻求力量;它处于生活的边缘;它无法像无序的战斗、出乎意料的攀登那样,提供世界和自身的大量信息。女运动员永远感受不到男孩将同伴肩膀按到地上的那种征服者的骄傲。再说,在许多国家,大部分少女没有任何运动训练;如同摔跤一样,攀登对她们是禁止的,她们只让自己的身体被动地忍受考验;限制比在幼年时更明确,她们必须放弃摆脱既定的圈子,放弃越出人类的其余部分确定自身,她们被禁止探索、敢作敢为、重新划定可能性的界限。

特别是,在年轻人身上如此重要的挑战态度,她们几乎一无所知;当然,女人互相比较,但挑战与这种被动的对峙不是一码事。两个自由的人对峙,是为了争夺对世界的控制权,力图拒绝束缚;爬得比同伴更高,把一只手臂扳倒,是为了确定对整个大地的绝对权力。这种征服行为,少女是不被允许的,她尤其不被允许实施暴力。

无疑,在成年人世界,在正常时期,暴力不起重大作用,但它萦绕不去;许多男性行为是在可能出现暴力的背景中形成的,每个街角都有争吵;大部分时间争吵化解了,但男人感受到他的拳头中有着确定自身的意志,足以使他感受到对自己至高无上的确定。男性反对一切冒犯、一切把他压缩为物的企图,诉诸打击和展现拳脚,他不让自己被他人超越,他要处于主体性的中心。

暴力是每一个对自己、对自己的热情和对自己的意志的赞同的本真考验;彻底地拒绝暴力,就是拒绝自己接受一切客观真理,就是封闭在抽象的主体性中;不经过肌肉的愤怒和反抗,就仍然处在想象中。不能把自己心里的活动写在世界表面,是一种可怕的挫折。

在美国南部,一个黑人绝对不可能对白人使用暴力;这项规定正是神秘的“黑灵魂”的关键;黑人在白人世界的感受方式,他自我调整的行为,他寻找的补偿,他全部的感觉和行动方式,都要由他注定的被动性来解释。

在德国人占领时期,有些法国人决定甚至在受到挑衅的情况下也不采取暴力行动——(不论是通过出于自私的谨慎,还是因为他们有要紧的责任去完成)——感到他们在世界上的处境深刻改变了:要取决于他人的任性是否把他们变成客体,他们的主体性再没有办法具体表现出来,它只是一个次要现象。

因此,对于被允许并且必须表现自身的男孩和感情缺乏直接有效性的女孩来说,世界的面貌完全不同;他不断地重新质疑世界,他每时每刻起来反对既定事物,因此,当他接受既定事物时,感到积极地确认了它;她却是一味地忍受;世界不需要她就自行确定,它有不变的面貌。

这种体力上的无能表现为更普遍的胆怯,她不相信她的身体没有体验过的力量,她不敢行动、反抗、创造,她注定顺从、忍让,只能在社会上接受一个现成的位置。她认为事物的秩序是既定的。

有个女人告诉我,在她的整个青年时期,她自欺地否认自己体力上的弱点;承认这一点,就会失去做事的兴趣和勇气,不管是在智力领域还是在政治领域。

我认识一个如同男孩一样被养大,自以为像男人一样强壮、精力充沛的姑娘;虽然她非常漂亮,每月来月经时十分痛苦,她仍然没有意识到自己是女性;她像男孩一样鲁莽、生命力旺盛、富有主动性;她有男孩的大胆;如果在街上看见一个孩子或者一个女人挨揍,她会毫不迟疑地用拳头干预。一两次不幸的体验向她显示,在使用暴力方面男性是占上风的。当她衡量出自己的弱点时,她的大部分自信崩溃了;这次变化引导她承认自己是女性,承认自己的被动性,接受了依附。

不再信赖自己的身体,就是失去自信。只要看看年轻人如何看重肌肉的重要性,就可以明白一切主体都把自己的身体当做客观的表现来把握。

“羞耻”的青春期

除了大胆的同学和邪恶的朋友,女孩在电影院里会碰到有人用膝盖顶她的膝盖,夜里在火车上有人的手顺着她的腿滑动,在她走过时小伙子在讥笑,街上有男人尾随她,有人偷偷地触摸她。她不明白这些遭遇的含义。

在一个十五岁少女的头脑里,常常是乱糟糟的,因为理论知识和具体体验没有结合在一起。这一个少女已经感受到骚动和欲望的炙热,但想象——像弗朗西斯·雅姆所创造的克拉拉·德·埃莱柏兹——只消男人的一吻便可把她变成母亲。那一个少女对生殖器结构有准确的认识,但当她的舞伴拥抱她时,她却把感到的激动当做偏头痛。

如今,少女比从前有更多的知识。然而,某些精神病学家认为,有不止一个少女还不知道性器官除了小便功能,还有另一个功能。无论如何,她们在性冲动和生殖器官之间只建立很少的关系,因为没有男性性器官的勃起那样准确的迹象向她们表明这种关联。有关男人的浪漫梦想、爱情和向她们显露的某些事实的残酷之间,存在这样的脱节,以致她们根本无法加以综合。

少女通过阅读、谈话、看戏和抓住的片言只语,给她的肉体骚动以意义;她变得秀色可餐,欲望勃发。在她的狂热、战栗、出汗、隐隐的不适中,她的身体具有新的令人不安的维度。

年轻男人承认他的性欲倾向,因为他愉快地承受他的男性特征;在他身上,性欲望是攻击性的,攫取的;他在其中看到对自己的主体性和超越性的肯定;他在同学们那里炫耀;他的性器官对他来说仍然是一种他引以为自豪的骚动;把他投向女性的冲动与把他投向世界的冲动是同一性质的,因此他从中认出自己。

相反,女孩的性生活始终是在暗地里的;当她的性欲改变了,侵入到全身时,它的神秘就变得令人不安,她忍受骚动,像忍受可耻的疾病一样;骚动不是积极的,这是一种状态,甚至在想象中她也不能通过任何自主的决定,摆脱这种状态;她不梦想占有、揉捏、侵入,她在等待和召唤;她感到自己是附属性的;她在异化的肉体中感到危险。

因为她朦胧的希望,她的被动幸福的梦想,向她明显揭示了她的身体注定是属于另一个人的客体;她只想在她的内在性中了解性体验;她召唤的是手、嘴和另一个肉体的接触,而不是手、嘴和陌生的肉体;她让性伙伴的形象留在暗影中,或者把这形象淹没在理想的雾中;然而,她不能阻止它出现纠缠她。她对男人的恐惧和青春期的反感,具有比以前更模糊的性质,进而更令人焦虑。以前它们来自孩子机体和她成年人的未来之间的深刻分离;如今,它们的根源在于少女从肉体中感受到的复杂性本身。

她明白,她注定要被占有,因为她渴望被占有,她反抗自己的欲望。她既希望又怀疑情愿充当猎物的可耻被动性。在男人面前脱光的想法,使她骚动不安,但她也感到,她将被无可挽回地置于他的注视下。攫取和触摸的那只手,是相比眼睛更加专横的在场,它更加使人害怕。

而肉体占有最明显和最可憎的象征,就是男性性器官的插入。这个少女视之为自己的身体,她憎恨别人能够像穿透皮革一样穿透它,像撕一块布一样撕裂它。比起伤口和随之而来的疼痛,少女更要拒绝的是忍受这伤口和疼痛。有一天,一个少女对我说:“想到被一个男人戳穿真可怕。”并非对男性性器官的恐惧,产生了对男人的恐惧,而是因为这是对恐惧的证实和其象征,在更为普遍的形式下,插入这一概念具有淫秽和屈辱的意义,反过来,这一概念又是这种形式的一个本质因素。

折磨女孩的噩梦和困扰她的幻觉表现了这种焦虑,正当她在自身感到一种隐伏的满足时,强暴的念头在很多情况下纠缠不休。它通过大量多少明确的象征,在梦里和行为中表现出来。少女在睡觉之前搜索房间,生怕发现意图不轨的盗贼;她以为听到家里有窃贼;有人从窗户闯进来,手里握着一把刀,用刀刺穿她。男人多少使她产生恐惧。

她开始对父亲感到一些厌恶;她不能忍受烟草气味,憎恶在他之后进入浴室;即使她继续爱他,这种肉体的反感仍然经常出现;如果从童年起就敌视父亲,就像小女孩经常出现的那样,她会摆出一副恼火的面孔。

精神病学家说他们年轻的女病人常常做这样的梦:她们想象自己在一个年长女人的眼皮下,并得到她的同意,被一个男人强奸。显然,她们象征性地要求她们的母亲同意她们屈从欲望。因为最可憎地压在她们身上的一个束缚,就是虚伪。正当少女发现身上和她周围有关生活和性的神秘骚动时,却必须要显得“纯洁”和无邪。人们要她如白鼬般雪白,如水晶般透明,让她穿上飘拂的蝉翼纱,用糖衣杏仁颜色的壁纸装饰她的房间,她走近时降低讲话声,禁止她阅读淫书;然而,没有一个好女孩不沉迷于“可恶的”形象和欲望中。她甚至竭力向最好的朋友隐瞒,甚至对自己隐瞒;她只希望按规矩生活和思想;她对自我丧失信心,这给了她一副狡黠的、不幸的、病态的神情;稍后,没有什么比克服这种抑制更困难的了。尽管她尽力抑制,她还是感到难以名状的错误的重压。她不仅是在羞耻中,而且是在忍受羞耻的悔恨中变成女人。

现在,可以理解少女在青春期要忍受怎样的戏剧冲突了:她不接受她的女性身份,就不能变成“一个大人”;她已经知道,她的性别使她注定有一种割裂的、固定的生存;如今她在一种不洁的疾病和一种晦暗的罪行的形式下发现了她的性别。首先,她的低人一等只作为一种缺失而被把握,缺少阴茎变成了玷污和错误。她在向未来迈进时是受伤的、可耻的、不安的、有罪的。

原标题:《原来82年生的金智英,已经是最幸运的韩国女性》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司