- +1

线上谈|摄影入门:你会看照片吗?(上)

当你想学习摄影时,第一件要做的事,就是先学会做一名“合格”的观众。通常会不会观看(阅读)照片,首先反映了你对摄影的认知水平。我在《看不懂摄影?因为你压根不会看照片》里把看照片的人粗略地分为三大类:普通观众、艺术观众、评论家或者艺术哲学家,并指出,这三类人,碰到“看不懂”的问题并不是同一件事。同样,当观众观看(阅读)照片时,关于“如何观看”,不同的人群,观看(阅读)的方法也有差异,这种差异很大程度上是因为各人的审美、经验、目的不同引起的。

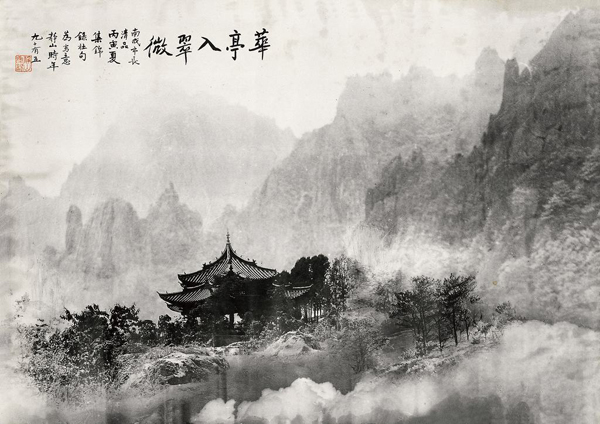

先来看一张郎静山的作品。

我不再对这张照片进行描述。相信绝大部分中国人都能“看懂”这张照片。能“看懂”这张照片背后的根源是,我们中国人从小到大经常能看到中国画(潜意识地进行了多年的审美教育),虽然对于中国画为什么总是要画一些山山水水不是很清楚,但至少觉得很亲切,很熟悉,没有陌生感。美术界的人也喜欢,因为他们看到了他们非常熟悉的“中国审美”,同时欣喜地看到了书法和篆刻。书、画、印三合一历来是中国艺术特有的,远山近水、烟雾朦胧的“意境”是士大夫们渴望的。所以郎静山历来为各界人士所喜爱。

来,比较一下郎静山的摄影作品和唐寅的中国古典山水画之间的审美关系。

英国摄影师肯纳( Michael Kenna)的作品在审美意趣上有点类似,中国观众会觉得非常熟悉,对这样的照片同样会激起以下感受:像中国水墨画,意境高远,给人以美的享受。看看他的作品。

(亲爱的读者请注意,接下去有部分人开始要“看不懂”照片了。我先提个醒!)

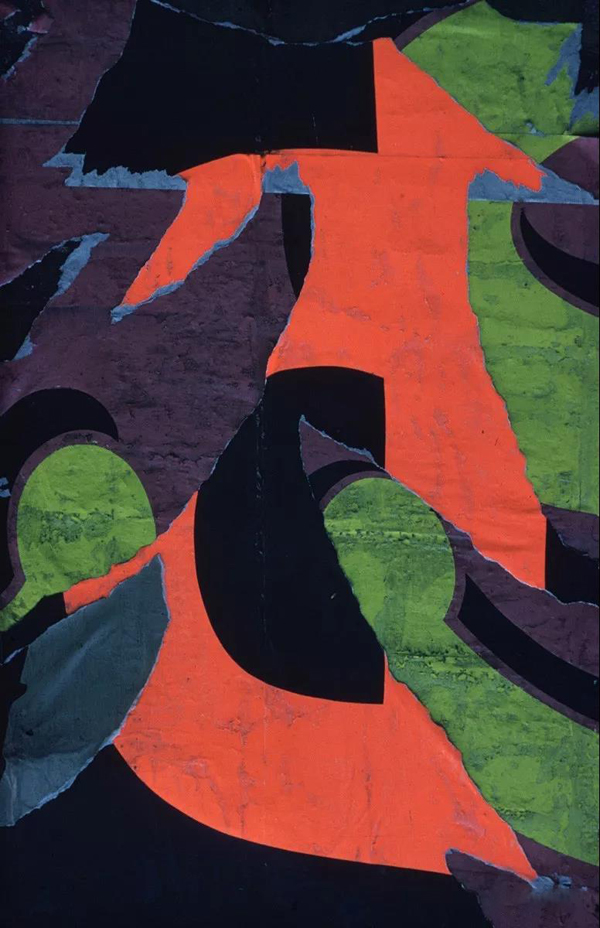

先来看张恩斯特·哈斯(Ernst Haas)的作品。

这张照片中只有一些色彩结构,非常平面化,没有其它东西。有部分人就很不理解:这是在拍什么?心中有这种疑问的人,是因为他从小到大,没有经历过西方现代主义绘画的“熏陶”,所以“不认识”。但是,受过一定艺术教育的观众马上就认出这是在借鉴现代主义绘画的审美。

我们可以比较一下德国表现主义画家奥古斯特·麦克(August Maeke)的抽象作品。

现代主义绘画是十九世纪末期到二十世纪上半期最重要的西方艺术。摄影在自身的发展过程中从中吸取了大量的营养,那些不了解现代艺术的人很难领会照片中现代主义艺术的影响。

我们再来看一张恩斯特·哈斯的作品。

没有经验的观众看到这样的照片就会心里犯愁:这是在拍什么呢?乱七八糟一堆,想表达什么呢?

这里的问题在于,普通大众在看到一张照片时,总是急于找到“意义”,而作为一名稍具艺术素养的人,他首先看到的是照片从现代主义绘画中借鉴过来的画面结构:这个场景中各种颜色、各种线条,错落有致,杂而不乱——而且,那时候的艺术摄影师要考虑的是,重要的是如何让世界成为一张照片,而不仅仅是通过一张照片向世人解释这个世界。当然评论家和艺术哲学家依然希望通过画面中可以辨识的细节,找到现实世界中社会化的文化符号。比如照片中具有时代特征的广告牌(文字及其颜色),加油站的房子,加油机,汽车,彩旗......这一切构成了六七十年代可以视觉化的美国。

这里插一句,大众很容易被上述这样的解读所误导的地方在于,这不是单张作品,恩斯特·哈斯关于美国照片有一组完整的作品,名称就叫《America》,数量有几十张之多。因此,摄影师、艺术观众、评论家在分析他的作品的时候,会从总体上去把握,不会单单就一张照片展开无限制的解读。这是一定要引起注意的地方。

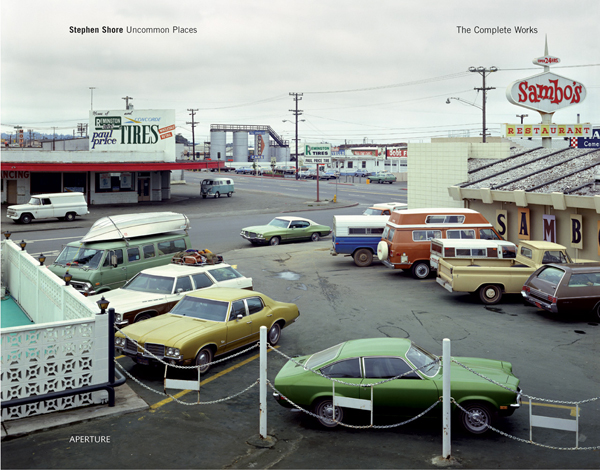

摄影在借鉴绘画审美后走向自身的美学路途中,有探索精神的摄影家不断思考这样一件事:如何样让一张(组)照片不再让观众想到绘画,而是摄影自身。在黑白摄影时代,布列松(HENRI CARTIER-BRESSON)是非常突出的一位前辈。但是到了彩色摄影时代,恩斯特·哈斯、乔·迈耶罗维茨(Joel Meyerowitz)、威廉·埃格尔斯顿(WilliamEggleston)、斯蒂芬·肖尔(Stephen Shore)等人做出了非常重要的贡献。

我们来看一段斯蒂芬·肖尔解释他自己照片时的话:

“这张照片,我是1975年7月21日是在比佛利大道(BeverlyBoulevard)和拉布雷亚大道(LaBreaAvenue)的十字路口拍的。当时我正受伟大的建筑师罗伯特•文丘里(Robert Venturi)委托,探索当代美国景观。我被这场景吸引,因为这就是洛杉矶最典型的景观:加油站、杂物、路牌、空间。这里也有我的个人原因,探索视觉构成。之前的两年里,我一直使用大画幅相机,问题就会涌现,似乎这便是问题本身——关于如何使我所拍摄的世界转变成一幅图像的问题,本质上,是关于结构(structure)的问题。”

显然,从现代主义绘画的借鉴到探索照片的结构,这里面有紧密的脉络关系。斯蒂芬·肖尔以结构代替构图,强调说:

“我使用结构(structure)这个词,而不是构图(composition)这个词,因为构图这个词往往用于人工构造的过程( a synthetic process),比如像绘画一样。一位画家面对的是一张空白的画布。画家每添一笔都是在增加画作的复杂性。而一位摄影师呢,面对的则是整个世界。摄影师的决断(选择)带来的是秩序。”(《形式与力量》)

我们看到,斯蒂芬·肖尔所说的“秩序”实际上是摄影的一种视觉语法。通过这种视觉语法,观众可以井然有序地看到这样一幅画面:

这是一条普通的街道,跟我们每天经过的大街没有本质上的区别:眼前是一个十字路口,左边是一条路灯杆子,右边是个加油站,中间有信号灯,远处有商店和街道,背景是蜿蜒的远山——如此普通的场景观众马上会问一个问题:摄影师在表达什么。而作为摄影师的斯蒂芬·肖尔,他第一件任务是要把照片中的这些东西理解为一张照片中的结构性组成元素,如何安排这些元素是他需要反复思考的问题。其次,他要把选择的场景理解为一个社会空间,一个社会景观,一个时代文化符号的集中展示地。这时候,如果有艺术哲学家们站在照片面前,他可能需要看到一种本质化的东西,这种东西是非戏剧性的,非特殊性的。因此,在这里,我们看到了一个非常普通的晴天(天空云彩光线没有特色),非常普通的场景(没有戏剧性的事情发生),简直平淡无味,没有任何东西可以吸引观众眼球。而这恰恰是斯蒂芬·肖尔想要的——当观众发现照片中没有什么可以观看的东西(没有突出的主体)时,他首先会产生怀疑:摄影师为什么要拍摄这个场景?紧接着观众会仔细地观看(阅读)照片中的每一个细节(懒惰的观众一晃而过了),希望从中能找出答案来。而在这个“寻找”过程中,作品的欣赏过程也就完成了,余下的就留给观众感受和思考了(评论家们可以写上一大堆东西)。

(未完待续)

本文由作者授权转载自微信公众号“头撞影墙”

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司