- +1

阿列克谢耶维奇:让普通人讲述历史

原创 东评君 东方历史评论

撰文:奥兰多·费吉斯

翻译:陶小路

“针对她获得诺贝尔文学奖的消息,俄国官方媒体对其大加讨伐,声称她算不上一个作家,她获奖的原因仅仅是因为她发表过反对普京的观点。这让人想起此前几次以反苏观点著称的俄罗斯作家获得诺贝尔奖时,苏联政府所作出的反应。这四位获得诺贝尔奖的作家和获奖时间分别是:伊万·布宁,1933年;帕斯捷尔纳克,1958年;索尔仁尼琴,1970年;布罗茨基,1987年。”

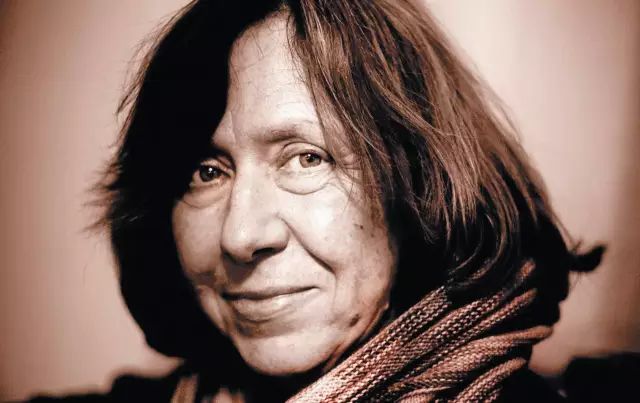

当斯维拉娜·阿列克谢耶维奇获得2015年诺贝尔文学奖时,多数作品只在白俄罗斯以及前苏联地区以俄语出版的她,在其他国家没有多少知名度。她的几本当时已经被翻译成英文的作品也都只在几家小出版社出版过。她得奖的消息传出后,各家报纸开始争先恐后地搜寻有关这位白俄罗斯作家的信息,收集有关她的作品的专业意见。“她复调式的写作堪称纪念我们时代苦难与勇气的一座丰碑。”瑞典学院常任秘书长萨拉·丹尼尔斯(Sara Danius)在宣布阿列克谢耶维奇获奖时对她的作品这样评价道。诺贝尔奖的授奖词称阿列克谢耶维奇创造了一种新的文学体裁:“情感的历史写作”——她将采访中记录下来的谈话“精心组织在一起,在此基础上写成一部作品”。她的口述历史作品(是的,她的作品是口述历史的作品)以一个个独白的形式呈现出来;这些作品关心的不是历史见证者怎样记录历史事件,而是他们对这些事件给自己的生活所带来的影响有怎样的感受。

无论是《切尔诺贝利的祭祷:核灾难口述史》(该书的英文版书名为 Voices from Chernobyl: The Oral History of a Nuclear Disaster,出版于2005年)中所记录的灼热的个人讲述,还是在《锌皮娃娃兵》中她与苏联士兵、他们的母亲和妻子就1979-1989年的阿富汗战争所做的采访,读来无不令人动容。它们都是极富原创性并且很有力量的重要作品。通过个人的叙述来重新讲述历史,用人类真相的力量瓦解了苏联所制造的神话,这些作品将记忆的声音以一种文学形式记录了下来。但作为口述历史的作品,它们似乎并没有像诺贝尔奖评审委员会所认为的那样独辟蹊径。

口述历史在苏联的发展比在西方要缓慢,在西方国家,口述历史的记录者长期使用访谈的方式来探明他们的对话者对一些事件有着怎样的思考。口述历史作为一门学科从来没有受到苏联科学院的认可,因此它无法成为专业的历史研究的一部分。苏联政府对历史实施了严格的控制。它通过政治宣传、媒体、教科书以及各种纪念活动塑造了人们的集体记忆,以此来支撑官方版本的苏联历史,即:苏联人民在苏联共产党领导下作出了壮烈牺牲并取得卓越成就这个宣传神话。被批准出版的回忆录的作用是为这样一种历史叙述增添一些“主观”内容。20世纪20年代,一些参与了十月革命的老兵的口头回忆被记录进了苏共的官方历史之中。但是口述历史那种属于普通人的凌乱的、不受控制的且具有潜在的颠覆性的回忆则无法见容于官方历史。

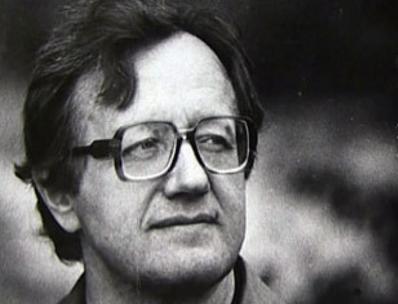

在苏联,最早尝试做口述历史的人是1941年到1945年之间发生的战争中活着归来的士兵们。他们的战争经历完全不同于苏联官方所炮制的“伟大卫国战争”的神话。其中一位是白俄罗斯作家阿列西·阿达莫维奇(Ales Adamovich),阿达莫维奇十几岁时便加入了白俄罗斯的游击队抗击德国军队。苏联作家丹尼尔·格拉宁(Daniil Granin)之前是靠近列宁格勒的卢加河前线作战的一名老兵,阿达莫维奇和格拉宁一起编写了一本名为《列宁格勒大围困》的书(A Book of the Blockade),记录了从1941年持续到1944年的列宁格勒围困战。整本书由个人讲述、日记以及与幸存者的访谈组成,书的一部分于1977年刊登于苏联的自由派杂志《新世界》(Novy Mir)上,但直到1984年,这本书的完整版才得以出版。

阿达莫维奇对阿列克谢耶维奇的影响很大,阿列克谢耶维奇称他为自己的导师。但阿历克谢耶维奇的访谈方法与他的并不相同。阿达莫维奇会在访谈中加入自己的评论,阿列克谢耶维奇则让受访者表达自己,不在中间发表自己的观点。无论她是否意识到,80年代初她开始做记者的时候,她的访谈方法已经成了当时西方国家口述历史的标准方法:口述历史的访问人员需要接受培训,他们需要意识到,他们对受访者所施加的任何干扰不但会影响而且有可能会“污染”受访者的叙述。玛莎·格森(Masha Gessen)发表在《纽约客》上的一篇写阿列克谢耶维奇的文章中有这样的一段:

她想去除掉作者的声音,去除掉惯常的对年代和背景的介绍。她希望受访者能够表达出类似于她童年时听到的话语:夜晚时分,村里的女人们聚在一起讲有关二战的故事。

女性对事物的记忆往往与男性不同,这个性别上的差异心理学家和口述历史学家都注意到了。她们比男性更善于回忆自己的感受。她们比男性能够更自在地谈论自己的感受,男性则会更多把注意力放在自己的一些行为以及事件发生的顺序上面,而当被问及给他们带来创伤的事件时,即使那些事件发生在遥远的过去,他们也可能会变得沉默寡言起来。因而,女性的声音在阿列克谢耶维奇的作品占据主要位置也就不奇怪了。

她的出版于1985年的第一本书《我是女兵,也是女人》(英译名 War’s Unwomanly Face)便是由许许多多女人的独白组成,她们是被卷进1941到1945年的卫国战争中的女兵、医生、护士、游击队员、母亲、妻子和寡妇。她们的牺牲和勇气的故事与有关痛苦、恐惧和混乱的黑暗记述混合在一起,而正是这些黑暗的记述毁掉了苏联的宣传神话。1985年出版的这个版本只是一个节本(该书的英文版也于1985年出版),在苏联推行改革的几年中,这本书一共卖了二百万册;但是直到苏联瓦解以后,这本书的全本才得以出版。

阿列克谢耶维奇在她所有后来的作品中都采用了第一本书里所使用的方法,包括《二手时间》这本在她获得诺贝尔文学奖后出版的第一本书。《二手时间》是阿列克谢耶维奇至今为止最雄心勃勃的一部作品,她从1991年到2012年间进行了数百次专访和谈话,她希望以此为基础,对苏联体制的崩溃给普通人生活所带来的影响做一番全景式研究。这本书的题目暗示着苏联解体给人们造成的困惑和错位感,如阿列克谢耶维奇在她的前言“参与者笔记”中所说明的:

在1917年革命前夕,亚历山大·格林就曾写道:“不知怎么,未来并没有站在自己的位置上。”一百年过去了,未来又一次没有到位。出现了一个二手时代。【注:这段引文来自中文版《二手时间》,译者吕宁思】

阿列克谢耶维奇在《二手时间》中所访问的大部分人认为自己人生中最好的时光是在苏联体制中度过的,其中有四分之三是女性。阿列克谢耶维奇承认,她所选择的人属于这样一代人(她认为自己也属于这一代人):他们在苏联的生活方式中沉浸了太久,在这样一种生活方式突然消失以后,他们一直在苦苦寻找一个新的身份:

我找的是这样一些人,他们永远地和“苏联观念”绑在了一起,它深深地钻入进了他们的内心,你无法将他们与这个观念分隔开来:国家已经成为他们的整个宇宙,它挡住了其它的一切,甚至挡住了他们的生活。他们不能就这样远离历史,他们无法将历史抛诸身后,也无法学着过没有历史的生活......

他们无法适应资本主义的生活方式,资本主义的生活方式没有伟大的理念,没有由国家规定的属于集体的目的,只有一个“正常的”个人的存在。

对于这些最后的苏联人来说,苏联在1991年的崩溃给他们的时间观念造成了一种令人困惑的断裂。他们和阿列克谢耶维奇谈论起苏联最后的几年时,就好像是在谈遥远的过去:“虽然不是很久以前,但它就像发生在另一个时代......发生在另外一个国家的事情。”他们把自己当成是那个已经消失了的家园的流亡者,这是一个如神话般的苏联,他们怀念它的确定性,人与人之间的亲密无间,怀念那时候没有那么多让人眼花缭乱的消费品。新的俄罗斯对他们来说很陌生。安娜M.是一名建筑师,她在苏联孤儿院长大,她在接受阿列克谢耶维奇采访的时候只有59岁,但是她无法或者不愿意适应新俄罗斯。她用苏联政权惯用的语言谴责这个新俄罗斯:

我们的生活怎么样?你走在一条熟悉的街上,看到法国精品店,德国精品店,波兰精品店——所有商店的名字都是用的外语。外国袜子、衬衫、靴子......饼干和香肠……你没法在任何地方找到任何属于我们自己的,属于苏联的东西。我整天听到的声音就是:生活是一场战斗,弱肉强食,这是大自然的规律。你要长出利角和铁蹄,要穿厚铠甲,没有人再需要弱者。无论你走到哪里,都要有强壮的臂肘,臂肘,臂肘。这是法西斯主义,这就是纳粹!我很震惊......和绝望。这不是我的世界!这不是我要的![陷入沉默。]

对于这一代人来说,20世纪90年代是一个灾难。他们失去了一切:熟悉的生活方式;保证安全的经济体系;能够给他们道德确定性,或许还有一些希望的意识形态;一个拥有超级大国地位的庞大帝国,一种可以弥合民族差异的身份;苏联在文化、科学和技术上所取得的成就给人带来的民族自豪感。阿列克谢耶维奇记录了许多人为所有这些损失所发出的感叹,他们中的大多数人都抱怨,在苏联解体这个问题上,没有人征求他们的意见(对苏联进行解体的决定的确没有经过民主表决)。我们几乎可以在书中的每一页读到人们那种感觉自己被背叛的感觉以及幻灭感:

他们放弃的是什么样一个国家啊。是一个帝国啊!一枪未发就放弃了......我不明白的是,为什么没人问我们?我穷其一生都在为建立一个伟大的国家而奋斗。他们告诉我们要建立一个伟大的国家的。他们做过承诺的。

我们付出终生所建立的企业,结果现在要眼看着它被贱价出售。他们把我们骗了......

许多人谈论起上世纪90年代的高通胀将其一生的积蓄掠夺殆尽时的羞辱感,他们只能靠自己的工资或退休金(国家常常还不给)勉强养活自己。一名建筑工人回忆自己如何变成了一个卖烟蒂的人——他的岳父、母在街上收集烟蒂,而他们以前是大学教授。生活水平的大幅下降让人们对资本主义的“自由”和“民主”失去了信心——人们无法理解这些抽象术语的含义(他们没有在一个自由受到法律保护的国家生活过),他们只想要更自由、更民主地获得物质产品。正如书中一位不愿透露姓名的受访者所解释的那样:

人们梦见成吨的香肠会以苏联的价格出现在商店里,政治局成员也要和我们其他人一起排队买香肠。香肠就是我们生存的标杆。

《二手时间》里没有多少青年人。阿列克谢耶维奇对他们不感兴趣,虽然她的最好的一章“与幸福很相似的孤独”写的是她在火车上偶然遇到的一个叫阿丽莎的35岁广告经理的故事。这个故事突显了,如阿丽莎这样能够在莫斯科的商业世界中生存下来的、年轻且足够坚韧的人与像阿丽莎的父母(她的父母在罗斯托夫当老师,他们的价值由书本决定)那样的苏联知识分子之间存在的道德上的差异。她的美貌显然帮了她不少,在和一些寡头们来往多年之后,阿丽莎准备安定下来,决心要靠自己的能力赚钱,不依赖男人的帮助:

我讨厌在贫困中长大的人,讨厌这些带着穷光蛋心态的人;金钱对他们来说太重要了,你不能信任他们。我不喜欢穷人,不喜欢被侮辱与被损害的人[费吉斯注:这个说法来自陀思妥耶夫斯基的小说《被侮辱和被损害的人》] ......我不信任他们!

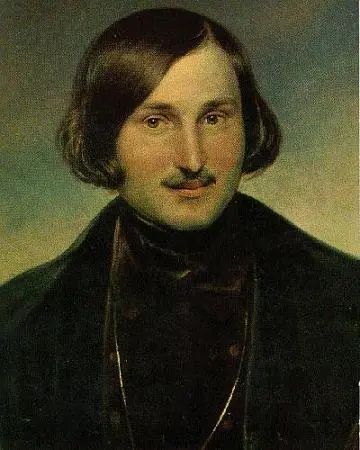

她的母亲想放弃教书,因为当她告诉她的学生们关于索尔仁尼琴的作品时,他们提不起兴趣。孩子们这样对她的母亲说,“我们没有梦想过要建立丰功伟绩,我们只要好好活着。”他们读完果戈里的《死魂灵》以后,把小说中的反面人物乞乞科夫看做模范,而非一个骗子、坏蛋。

年轻人在本书涉及自杀的许多故事里显得很突出。书中至少有十多个这样的故事:一个14岁的男孩没有明显的原因上吊身亡;一个女人被歹徒骗离自己在莫斯科的家,后来她卧轨自杀;根据官方记录,一名车臣的低级女警员开枪自杀,但是她的母亲通过调查发现,自己的女儿因拒绝受贿而被醉酒的同事杀害。许多人谈及自己曾经尝试过自杀。阿列克谢耶维奇长期以来一直对自杀这个主题感兴趣。1993年,她出版了《死亡的召唤》,这本书由一篇篇短文组成,每一篇文章都写到一起企图自杀的事件,而这些事件都与苏联解体所引发的个人危机有关。这其中的一些事件在《二手时间》中重新出现,阿列克谢耶维奇在“参与者笔记”里写到了这点,她选择一些访谈是为了对这种经历作出说明。

这本书所描绘的当代俄罗斯是极其黑暗的:在这块荒凉的土地上,生活着贫穷、意志消沉的、被侮辱的人们;种族战争制造的无家可归的难民,遭受伤害的他们满心怨恨;还有罪犯和杀人犯。这里没有太多可以容纳希望或者爱的地方。毫无疑问,有些俄国人会觉得不快,他们会说该书缺乏积极一些的故事,或者指责阿列克谢耶维奇兜售一些恐俄者的刻板印象。针对她获得诺贝尔文学奖的消息,俄国官方媒体对其大加讨伐,声称她算不上一个作家,她获奖的原因仅仅是因为她发表过反对普京的观点。这让人想起此前几次以反苏观点著称的俄罗斯作家获得诺贝尔奖时,苏联政府所作出的反应。这四位获得诺贝尔奖的作家和获奖时间分别是:伊万·布宁,1933年;帕斯捷尔纳克,1958年;索尔仁尼琴,1970年;布罗茨基,1987年。

我对本书所存的主要担忧与它的黑暗无关,我有一种不安的感觉,那就是阿列克谢耶维奇选择许多故事的原因是因为它们的戏剧性和轰动效应。书中收入了一些非常离奇的故事,其中一个关于叶莲娜·拉兹杜耶娃的故事尤其令人惊奇,有一部纪录片就是以她的故事为题材。37岁的女工叶莲娜·拉兹杜耶娃放弃了自己的一切,抛弃了自己的好丈夫和三个孩子,离开家,长途跋涉到俄罗斯的另一端,只为见一个她不认识的人,一个被监禁的杀人犯。那部纪录片的导演说:“这就是典型的俄罗斯人,

陀思妥耶夫斯基笔下的俄罗斯人,他们像俄罗斯土地一样宽厚。社会主义没有改变他,资本主义也不会改变他们。”

这完全可能就是陀思妥耶夫斯基的小说里的故事,但它在这本书里的作用还不是很清楚。是为了给这本黑暗之书增添一点光明来补救吗?还是为了反思所谓的“俄罗斯灵魂”?

阿列克谢耶维奇称她的作品为“话语中的小说”。在《二手时间》中,她宣称自己的目标是:

将生活,将日常生活转化为文学。我在每次谈话(无论一般还是私人谈话)中都寻找可以转化为文学的内容。有时候,我的警惕性会放松,一个“文学的片段”可能会在任何时刻、甚至在最意想不到的地方进入我的视线之中。

阿列克谢耶维奇通过仔细聆听和编辑,将采访笔录转化成了一部口头文学作品,其中所承载的真相和情感力量堪比一部伟大的小说。但最引人注目的故事并不总是最有代表性的。也许,这就是为什么这本书以“一个小人物的附录”来收尾,这篇仅一页篇幅的内容可能是阿列克谢耶维奇与前苏联数百万农村女性中的任何一位所做的采访所萃取得来。

我对本书完全没有作者介入这点还是要提出几点异议。不间断的独白会发展成内容不断重复的叫嚷。我认为,关于受访人的背景信息应该给的更多些(只有名字、年龄和职业信息还不够),访谈发生的地理位置也需要提供(莫斯科和俄罗斯各省之间的差别巨大)。虽然书中的访谈是按照十年的时间进行分组(分别是1991-2001和2002-2012),但是具体每一篇文章却没有注明日期,读者只能去猜测谈话可能是在什么时候进行的。这是一个严重的缺陷,因为,苏联在2001年的人们眼中和它在1991年苏联的支持者眼中非常不同。在口述历史中,一场访谈处于怎样的政治环境这一信息一直都很重要。

但这些问题都没有减损这本书所取得的非凡成就。阿列克谢耶维奇让这个感觉被出卖、被历史“骗走”了自己生活的迷惘一代获得了表达自己的机会。通过倾听这些被侮辱和被损害的人所讲述的故事,我们可以学会去尊重他们。

奥兰多·费吉斯 (Orlando Figes) ,剑桥大学三一学院博士,现为英国伦敦大学伯贝克学院历史学教授。他的一系列解读沙俄及苏联历史的著作——《耳语者》、《娜塔莎之舞》、《人民的悲剧》等,取得了非凡的成就,是当今英语世界俄罗斯研究的一流学者。

本文选自《纽约书评》2016年10月13日刊,《东方历史评论》受权译介。

原标题:《阿列克谢耶维奇:让普通人讲述历史》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司