- +1

不看书,你甚至很难成为一名合格的观众

作者/欢乐分裂

“当我在黑暗中穿行时,能有某几位诗人相伴,给了我莫大的安慰。阅读荷尔德林的时候,我感觉自己就像是哈勃望远镜,正在探索宇宙的深处。”

这段话出自大导演维尔纳·赫尔佐格的自传《陆上行舟:赫尔佐格谈电影》,影迷但凡熟悉这位以狂热意志著称的导演,无不对他屡屡发出“Read!Read!Read!”的呐喊而印象深刻,对阅读和写作的热爱,他甚至宣称:“相比电影,文字才能更清晰地传达我的真实想法。或许我当作家要比当导演更好。”

时值“世界读书日”,就「电影」与「阅读」列一份简要书单,大致按照「导演写作」「电影理论」「随笔心得」作一简要分类,挂一漏万,仅为个人推介,供大家参考。

PART 1:导演写作

《陆上行舟:赫尔佐格谈电影》

作者: [德] 维尔纳·赫尔佐格 / [英] 保罗·克罗宁

本书堪称导演自传写作的典范!全面回顾赫尔佐格的导演生涯,与《赫尔佐格谈赫尔佐格》有部分重叠,增加了诗歌和极具份量的序言/跋,肆意赞美,全力开黑,各种开挂,唯有服气。

他自诩农民,自认灾星,自封诗人,古典乐爱好者,拒称“德国新电影”代言人,鄙夷好莱坞,力图超越时代或不局限于某运动,厌恶消费主义,讨厌棚拍。他深入探索文明边缘碎片,深究人类内心的清晰、纯粹、透明以及无可救药的自妄自大,所有绝地异域景观都为捕捉心灵风景和灵魂皈依都映射人类的际遇境况,都暗合荒诞宇宙和残酷自然的生存法则。他勇往直前,忍受孤独,保持专注,一门心思苦干,向着那晕眩的黑暗深渊,用直抵世界尽头的光亮,以坚韧的“无赖”精神做电影忠实的学徒,特别能激励行业从业者。

另外,必须高度赞美采访者保罗·克罗宁,一本精彩的采访手记必须在双方智识水平同等的前提下才能产生。

《雕刻时光》

作者: [俄] 安德烈·塔可夫斯基

十余年前首次读旧版就被震撼得失语,新版重读依旧觉得受益无穷,谓之字字珠玑、呕心沥血毫不为过,几乎可以视作一本超越时空的电影理论分析与心灵抒遣的佳作。

作为一个拥有艺术良知的电影大师,塔可夫斯基的成就不止光影塑造,看他对其他领域的涉足、运用与分析,就能明白为何他的电影让无数影迷沉醉的原因,为何他的作品能保持永恒经典的地位。文笔真的好得出奇,思辨性强,反省意味足,笔法犀利,批判起爱森斯坦不遗余力,对伯格曼、布列松、黑泽明、普鲁斯特的倾慕之情则溢于言表;许多观点放之今日,依然不过时,假若某天我们对电影失去最初的热情与幻想,那么不妨拿出这本书作为灯塔来指引前行。

《樱桃的滋味:阿巴斯谈电影》

作者: [伊朗] 阿巴斯·基阿鲁斯达米

迷人、风趣。我时不时会拿出来复习,很多段落会出现在我不自觉的引用中。在影像、文字、绘画、摄影等诸多领域都极富建树的阿巴斯,的确担得起“伟大天才”的称号,然而在这本以“工作坊”授课形式集结成的心得摘录中,我们看到的是一个正直、诚实、素朴、洁净的人。金句俯拾皆是,句句发自肺腑,适合任何热爱电影的人(艺术是理性和情感的交织)。他热爱诗歌,希望“拥有诗歌特质的电影”,具有开放性和多义性(所有的好电影都是未完成的),让观众注入自己的想法、信念并参与电影的完成。

宝贵经验撷取:1、任何创作都有主观投射,都有设计痕迹,是创作者诠释现实的视角,因此永远没有真正的“纪录片”;2、创造多维度的人物和复杂情境,然而那些貌似自然流淌的镜头背后充满了辛勤的调度、编排和精心的剪辑;3、对大自然的虔敬之心,在乡村拍摄不仅可以享受纯粹的愉悦,也可以合理规避审查。

《魔灯》

作者: [瑞典] 英格玛·伯格曼

作为一个合格的老伯粉,这本乃必读物,曲径通幽至伯格曼的创作核心,可侧面解读其作品。

不畏暴露伤口,不惧重重困难,所有内心的暗黑隐秘,在巨蟹式狡黠和诚实中得到完美释放——一个终生困惑于家庭关系的情场浪荡儿,以自小养成的莫里哀戏剧式的谎言,成功将自己沉溺于想象,在众多复杂关系中滋养酝酿了大量艺术作品的产生,爱情和戏剧在他生命中的不可或缺;一个对死亡有着无限恐惧的孩子,梦境与现实的颠倒和融合,家族的印记深深镌刻在基因里,是他永远无法挣脱的噩梦;非线性结构,具体事件与心理意识的交融,文笔极赞,无论是作为伯格曼资料参考,还是电影/戏剧随笔,抑或人生感悟散文,都极有裨益。十年后重读依然感慨(新版更完整),魔灯明灭一个甲子的时光中。

PART 2:电影理论

《雾中风景》

作者: 戴锦华

国内的电影理论写作,戴锦华无疑是站在塔尖的,本书高屋建瓴,笔力千钧,站在历史回瞻的高度,把握“官方”文化脉络与民间审美情趣的流变,梳理八九十年代国产电影,文笔繁复,语意精深,读来受益无穷。

重点书写:1、与“伤痕文学”同根的第四代,根植素朴古典主义,以普通人的小故事记录大时代的变幻风云,对个人悲剧命运的关注规避对历史的质问与反思,一场集体性的青春祭,伤感而纤弱的斜塔式瞭望;2、作为“文革”精神之子的第五代,在西方文明和商业浪潮全面涌入的“美丽新世界”中,完成对父权的否定推翻与文化裂谷上断桥的修补重建;3、以影圈边缘人身份起步的第六代,注重历史叙事的个人化,独立制片,先锋手法,业余演员,呈现生活。余者关注点如女性角色被意识形态化的道德秩序化、90年代之后分账片引发的思潮辩论、西方电影工业系统、商业运作策略和资方介入影响对内地影视产业的冲击,皆引人深思。我的案头工具书之一。

《新浪潮(第三版)》

作者: [法]米歇尔·玛丽

另一本常用工具书。如果对新浪潮感兴趣,细读这本太有必要。教科书级的影史撰写,爬梳重点得当,条纲分明,理据兼重,宏观梳理五六十年代法国影坛状况,流派纷争与代际沟壑(“旧时”优质导演的权威地位遭疑与后起青年的无畏创作态度),政治气候与经济格局,美国电影的渗入,种种际遇酿成新浪潮萌芽破土的绝佳时机。

最爱第四章:原创剧本大爆发,声音(尤其是画外音)的普及,场景地形的选择,摄影师的重要地位,各方大咖各展其才的剪辑功力(最能直接感受的技术实践与革新);在准确勾勒新浪潮运动的特点外,对电影各方组成人员的分析也甚是精准。谈到新浪潮对世界电影的影响,最感兴趣的自然是波兰(首推瓦伊达和斯科利莫夫斯基),此书唯一缺点是太短啦,真的不够看!

《电影的秘密》

作者: [美] 斯蒂芬·普林斯

可作为入门&进阶双重功能的电影教材——架构清晰,文字晓畅(是谓考据、义理、辞章结合),并不晦涩深奥的理论援引,动用主观观影经验,读来颇有成就感与沉浸感;引用片目均耳熟能详,联同图解,将专有名词阐释得明了清晰。历数各类型影片的发源、壮大、式微、再生及衍变,科普摄影、照明、音效、剪辑等结构元素的功能,亦简要概述声音设计、视觉特效等技术层面的操作,且在票房分成、市场分化方面也以宏观视野进行分析预测,内容涵盖之丰富无论对影迷还是专业人士都足够诱人。

简单梳理一下令我印象深刻的精要:1、视效暗含情感激荡;2、选择镜头意在凸显人物情感、与空间的关系;3、转场剪辑构建时空关系;4、剪辑是最早的特效;5、人物站位与走动形成镜头内的剪辑;6、声音在一场戏中建立时间连续性;7、传统好莱坞叙事对旁支线索的损害;8、观众参与叙事的求知欲与各自的解读方式都是构成电影的意义;9、“现实主义”的多义性。

另有一个简单粗暴的补充:入门版《认识电影》,进阶版《电影艺术》,专业版《电影诗学》。

《经典电影理论导论》(修订版)

作者: [美] 达德利·安德鲁

泾渭分明,具有古典结构的优美和严谨;以形式主义&写实主义为经,以亚里士多德“四因说”素材、方法和技巧、形式和外观、目的和价值为纬,全面而精简地概述了各流派的观点和态度,考据心理学、哲学、美学,学识丰富,功底扎实。尤其喜欢巴赞一章,深为赞同,作者不愧是巴赞深粉!

《电影是什么?》

作者: (法)安德烈·巴赞

当然,巴赞本尊撰写的《电影是什么?》更值得每个影迷反复阅读,他不仅广览电影、理论体系完整、文笔精湛、比喻精当,对宗教、建筑、历史、音乐、文学、哲学、物理学、几何等皆极为精通,难怪能成如此大家!既有建设性又富于前瞻性,的确受益无穷。

PART 3:随笔心得

《少年凯歌》

作者: 陈凯歌

陈凯歌绝对是文笔最好的华语导演了,碾压一众所谓散文家不在话下。用典引文考究而自然,文辞丰沛,且颇有古韵(审美是真不错),追忆意气风发的少年时代既有抚今忆昔的怅然,更兼具对历史史实和国人特性的深刻洞察,很具思辨性,沉痛之情溢于言表。

几乎与共和国同龄的那代人——“毛泽东是我们生活中天然的一部分。我们对他的爱,与其说是一种感情,毋宁说是一种习惯。”所以亦不必讶异于他以及“第五代”日后如此执著于家国主题,这种几乎侵入到骨髓的教化与熏陶,在思想和行为上改变了千千万万的人们。

深深震惊于其如此会写,如此敢写,群众的盲从与领导者的方针引领,人为的灾难与信仰的缺失,人性的沉沦与自然的神力,写得极其动容动情。

《贾想》

作者: 贾樟柯

被科长的文笔与才情惊艳到,遣词讲究,笔锋犀利,视野甚为高广,敢讲敢喷,勇气与温柔并济,转行影评人也是一流的。

从普通个体出发,重视个人的日常经验,记录时代发展刻印在芸芸众生身上的痕迹。科长在把握人性心理的微妙尺寸上颇有水准、极有见地,不仅体现在平衡电影的艺术(作者)性与商业考量上,与国内外圈内人士的交往转圜亦可看作是他曲线救国之道(青年导演的短片计划、平遥电影节的策划等)。

从个体折射的社会变迁逐渐过渡到关注群体记忆和公共空间/历史向度上的真实/虚构,视野的扩大与阅历的丰富,蜕变是迟早的,格外有感于这句“用虚构与戏剧化的方法,呈现我所理解的当代中国现状”——是谓作品的「文献性」。

《伟大的电影》

作者: [美] 罗杰·伊伯特

本书严格说来并非“随笔”,而是亲民的影评。在“学术型”影评大行其道的今日,重温这本深入浅出的评论,着实令人感慨——如何避免生硬掉书袋,如何将技术分析与主观情感糅合,如何将八卦逸闻悄然嵌入影史传奇,如何将个体的感受经验与时光记忆终生捆绑,这些才是电影教给我们最好的事,电影终有散场,镌刻有电影痕迹的生活恒久持续。

本书选取一百部影史留名的伟大影片,以向大众科普推广为主旨,细细道来这些影片中所蕴含的跌宕情节、艺术修为、导演简史、拍片过程、幕后花絮等,读来如沐春风,并未因“降低”阅读门槛而失去其优雅的审美能力,行文简洁而有概括性,庞杂的阅片量与反刍输出量落实到字里行间,淬炼出思想火花,也让我们重温电影的本质。

仍以赫尔佐格的一段话作为结尾:“阅读的人,拥有世界;沉迷网络或是看太多电视的人,失去世界。不看书,你永远都成不了电影人。现代社会的人,大规模地放弃了阅读这件事,令人类文明伤得很深。”

那么还等什么,开读吧!

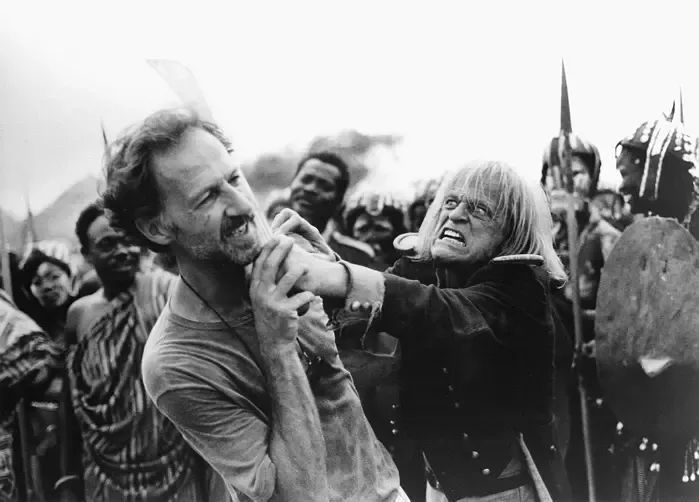

克劳斯·金斯基:听说你还没有开读?

赫尔佐格:立即!马上!

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司