- +1

如果没有他,王家卫的电影也会黯然失色

原创 深焦DeepFocus 深焦DeepFocus

文 | 徐楚翘(成都) 编 | bastard (上海)

2017年第70届戛纳国际电影节官方奖项“ExcelLens摄影成就奖”将归属亚洲第一摄影师杜可风,“ExcelLens摄影成就奖”至今已有五年的历史,由戛纳官方合作伙伴,即悠久历史的法国变焦镜头生产商Angénieux发起;该奖项每年授予一名国际知名的大师级摄影师,前四届的获奖得主分别是:菲利普·鲁斯洛特(《大河恋》、《大鱼》),维尔莫什·日格蒙德(《猎鹿人》、《第三类接触》),罗杰•狄金斯(《肖申克的救赎》、《边境杀手》),彼得·苏哲斯基(《两小无猜》、《东方的承诺》)。杜可风在银幕上拥有摄影师、导演、演员多重身份,始终如一的是他如风的君子姿态,这位亚洲摄影大师在戛纳电影节布努埃尔厅接受了这一奖项,同时也接受了深焦DeepFocus专访(位于正文之后)。

Christopher Doyle在澳大利亚悉尼海滩边出生、成长,18岁时跳上一搜挪威的商船上成为一名水手,之后辗转以色列、泰国与印度等地,直到70年代在香港停留学习中文。

中文老师为他取名“杜可风”之后,他又去到台湾,在兰陵剧坊担任(台湾业余戏剧爱好者组建的青年剧团)摄影工作,杜可风在之后的第三年缺乏长片拍摄经验的情况下,受邀成为杨德昌的长片处女作《海滩的一天》的摄影指导,而他在因《海》夺得第28届亚太影展最佳摄影之后,长年留在中国两岸三地担任电影摄影师。

长片处女作

《三条人》

1999

如果说思维决定语言,萨皮尔-伍尔夫假说(Sapir–Whorf hypothesis) 既定不同文化下,不同的语言也能够影响思维方式。作为导演的杜可风究竟是在站在哪种文化背景下,哪种语言环境下来捕捉影像,诉诸他思考的方式,也许可以从他鲜少的几部导演作品中窥见一二。假如电影语言——画面与声音也能够被视作是一门语言的话,杜可风在担任摄影师的时间里,接受了不同风格的电影语言的影响是否也能反过来影响他的思维方式;这些“如果”笔者只能大胆臆测,也许站在发掘杜可风的导演作品的角度上来看他赋予影像的情感也能够自圆其说。

“我是水手,也来自海边,喜欢飘来飘去,所以我当然是风。”

影片三个主角来自不同地域,三种语言与文明在电影中的碰撞与融合,如同杜可风本人的经历。如果说巴别塔是多种语言之间交流的无奈甚至无效的话,在《三条人》这里则是通过一种共通的东西来建立多种语言之间的联系:对回忆的留恋。与多语言对应的也就是多个地区,涉及到空间的流转:不同空间中异乡人的状态,如同水手的状态,如同杜可风年少的状态。杜可风也在多次采访中强调他对电影空间的重视。

浅野的回忆里有很多在海边的镜头:童年的浅野推着自行车走向海边。这个推镜头运动极快,似乎一直延伸到无涯的地平面。若用掉书袋的研究角度来看这个镜头,笔者一定会说这个超人范围的镜头展现的是思维的无限延伸,极速把观众“推”向对大海的回忆;配合着1 3年后浅野到东京的画面:镜头再次飞速的向后拉,甚至虚焦地仿佛在看动态的印象派画作,再此把观众“拉”回现实中来。

一推一拉,两个段落之间有很强的冲击感,十分大胆。

然而,他是杜可风。

笔者理智地认为杜可风并没有想用影像承载这么多的技法,臆测导演的想法还不如去发掘影像对我们的感官有什么冲击感。实际上不用解读杜可风到底要表达多复杂的内核,更多的是风格优先于表达。然而审美体验难以量化与定义,也许站在杜克风以什么方式来表现情绪的角度上来看他的电影妥当一些。

再回到酒馆里的浅野:也许是关于童年在海边的经历,对大海的眷恋让浅野无意识地留恋蜷缩在孔雀蓝的沙发中,大部分画面中也充斥着不同明度、不同色调的蓝色。竟然在杜可风的风格之下,这份来自夏天的冷调蓝色更多的是温暖之感,浅野的童年回忆,实在是太斑斓太真挚了。

用一天时间,读懂本世纪最伟大导演

之舒瓦西门的短片

2006

“大家好,我是得了皮肤病的中国人,我是台湾人!也是香港人!”

回头来看,杜可风本人都对《巴黎,我爱你》中自己执导的短片不甚满意,与七年前的长片处女作《三条人》相比,其实两者之间有文化上的继承关系:流转的主角或配角,身处他国的异乡人;看似是叙事又不失风格。初看时甚至以为这个外国导演对中国有刻版的印象:见到老外像躲开鬼一眼的婆婆、着旗袍走台步的呆板模特、功夫高深的理发店老板娘。

他却说:“我想我更喜欢你这个样子。”

他的内心必然是没有偏见的。

《香港2014》

仝人教育

2014

“艺术的作用就是分享一些你可能知道、但没像我这样看它的东西。比如你没想到红色那么好看,这就是《花样年华》最重要的作用。这部微电影则是让你从另外一个角度去欣赏和了解香港年轻人。”

杜可风在这部微电影里面以几个青少年学生、一位老师为点,纪录片式的手法切开了一个香港青少年生活的横截面。似乎每个观众在看此片时都像是拥有读心术的变种人教授——大部分的影像都是声音与画面不同步的,声音是来自人物内心的独白,画面是冷静的生活记录。

摄影师

“我宁愿用手持,而且很直接嘛,你不用告诉别人怎么做。与演员的来往是一种舞蹈,很近,很亲切,又快,也自由。”

《海滩的一天》之后,再次回到香港时杜可风遇上了商业电影的上升时期,拍摄《老娘够骚》拿到香港金像奖最佳摄影,隔年的《说谎的女人》再获最佳摄影提名。直到1990年,作为摄影师的杜可风遇上王家卫,从《阿飞正传》开启了多年的合作。虽然他与王家卫之间多年的合作关系稳固,但他似乎还是受不了战线拉得过于长的王家卫电影。当问到为什么在《2046》之后没有同王家卫合作,他回答道:

“我没有那么多的时间了啊。与王家卫合作,一部电影需要四、五年,那我现在是一年五部电影。这五部电影不一定每部都是杰作,但以我的脾气,我的个性,我对年轻人的期待,我觉得是要多拍。”

他认为在摄影的规则面前,更重要的是他的人生经历。也许正是在王家卫电影之中他拥有极高的创作自由的范围内,他将自己的所闻所见都放置在画面之中。

但杜可风将《花样年华》的成功归功于张曼玉与梁朝伟两位主演。

吝啬的不是杜可风,是王家卫。

也许就妙在杜可风对王氏电影风格的把握,他在自由的范围内能给予精准的呈现。

《重庆森林》中令人记忆深刻的手持拍摄同样出自杜可风之手,他以镜头的舞蹈灵活穿梭在演员身边,诡谲晕眩间金城武便已撞见林青霞。

作为他镜头之下的女性是被宠溺的,私以为他还是更加偏爱张曼玉。

他始终活跃在导演与摄影师的多重身份之间,风流、真性情、活得入世的杜可风依然能够自由游转在银幕的背后,也许在银幕之上他留给我们印象最深的就是《甜蜜蜜》(1996)里的外教。

“有很多很多很多的人,想做杜可风做不了。所以,你不要做杜可风,你做你自己。因为,只有一个你!”

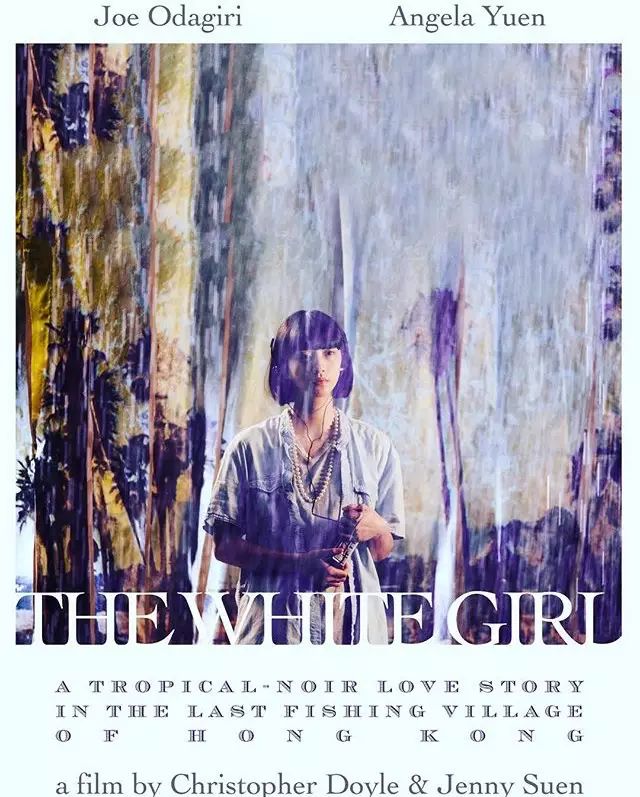

杜可风和香港女导演白海合作执导,邀请到了小田切让与香港新人袁礼琳担任演员。三位主角在流转的空间中寻找自我认同,这似乎又回到了杜可风的私人化题材,也让观众对香港电影的新星产生期待。

“杜可风”这三个字有什么寓意?

“君子如风。风,有时候往这个方向吹,有时候向相反的方向,有时候不存在;有时候暴风雨,有时候很温柔。风很多变,有很多种可能性,所以我说我还没有找到它的寓意所要求和标榜的。”

2017年5月26日,杜可风在戛纳电影宫布努埃尔厅接受了Pierre Angénieux Excellens摄影奖,这是该奖项连续第五年表彰世界一流电影摄影师,包括菲利普·鲁斯洛特、罗杰·迪金斯在内的大师级摄影师都曾获此荣誉。

在颁奖现场,法国导演阿萨亚斯·奥利维耶与女星朱丽叶·比诺什到场祝贺,阿萨亚斯再度回忆自己80年代与台湾新浪潮相遇的瞬间,而朱丽叶·比诺什则表示希望自己有朝一日能够出现在杜可风的镜头之下。昨天早些时候,杜可风还在戛纳举行了大师班讲座,深焦DeepFocus记者在活动结束后,与这位顽心不改的大师在马丁内斯君悦酒店的钢琴酒吧里,就着啤酒聊了一会天。

采访&整理 | Cora

编辑 | 沈青雨

深焦:您对荣获戛纳电影节的ExcelLens摄影成就奖有何感受?对您摄影生涯的认可与总结?

杜可风:我希望如此,否则他们何必颁这个奖给我呢?好的方面是,它不叫作终生成就奖,所以我的职业生涯还没有结束,这是第一点。其次,就像他们说的,它是关于摄影师的整体生涯的,而非一部特定的片子,这感觉会更舒服。对我来说,工作永远不会结束、具有一定的动力。同时,这比最佳摄影奖更好,从未有过最佳,作品有好有坏。在这说,这是一个很特殊的奖项,它不仅仅是一个奖杯,而是你真正可以用的东西,很重要的东西,是个镜头,他们给了我一个镜头非常非常有用。

深焦:您有没有获导演类奖项的野心?

杜可风:没有,你拍电影因为想拍,不是因为你需要获奖。如果你拍电影只是为了赚钱,很多人拍电影确实只是为了赚钱,但我并不认为我是这些人中的一员。如果别人认可你做的事情里的某些方面,这总是很鼓舞人心的,但我们知道电影变糟的理由不仅仅是那时的电影人、影评人或者观众,而是那个时候社会上正在发生的事、外界的各种影响、作品与大社会的联系,不单是个体艺术创作,是整体社会图景。所以不要为此感到困惑,而是去做自己想做的,否则容易陷入迷茫。

深焦:许多人认为摄影转导演有所局限,您认为有吗?有的话,您觉得是什么?

杜可风:没有,因为我创作的是需要与别人合作的电影,比如白海(Jenny Suen),需要有一定的针对性,因为我们没有很多钱,所以我们必须高效、必须为自己工作、必须快速想出主意。这些均是同一件事的几个部分,于我来说导戏和拍摄没有多大的区别,或许多一点点工作。

导演的话,电影前后更忙碌,摄影师则比较像演员,做好准备然后去做,之后再做少量工作,再加以补充。导演经常需要去找钱,变得更加复杂。否则,就工作本身、想法、我们工作的方式、我们理解的拍电影的方式,是非常相似的,没有多少变化。

深焦:通常在片场,您还是导演扮演更为主导的地位?

杜可风:在床上谁扮演更为主导的地位?这是同样的问题,关键是当时的感觉。这几乎是完全一样的事情。

深焦:您挑选剧组最看重什么?

杜可风:人。剧本不过是个借口。我刚好有很多喜欢拍电影的朋友,比如刚才放的短片,我和合作者是三十年的老朋友了,一起制作了这个短短的片段。这也是为什么拍摄过程很简单、很顺利的,而且乐在其中,这不是关于别的,它是关于友谊的,你赋予它一个形式,这个形式叫电影。

深焦:所以拍摄的前提都是您信任合作者,认为与他们合作是很棒的事情?

杜可风:对的。

深焦:您最新的项目是与年轻的香港女导演白海合拍的《白色女孩》。对你来说,与年轻导演合作和与知名导演合作哪些不同感受?

杜可风:我已经与年轻人一起工作过至少二十部电影,我指的是第一次当导演的年轻电影人。他们给你带来新动力、新想法。白海生活在和我不同的世界里,所以她看待事物的角度与我是不相同的。我认为这是很令人激动的,它使得电影有所不同、更为特别。

插曲:杜可风点了一瓶啤酒……

深焦:我们知道您很爱酒,酒精会让您在片场发挥更多、更有灵感吗?

杜可风:没有过,实在太忙了以致无法喝醉。工作耗费了太多的能量,所以酒其实就是……能量。在工作的时候会喝酒,我不吃饭所以需要喝酒。电影开拍后你不能停下来休息,当然你应该喝些水或果汁。当你在拍摄的时候你不可能停下来,你没有坐下的时间。不过,啤酒是生活。

插曲:酒来了……

深焦:在此前的采访中,您曾说摄影不是工作而是生活,为什么呢?

杜可风:我并没有打算做一名摄影师,它就这样发生了,我工作的地方、我生活的地方、我渴望分享的想法、我认识的人将我带到了这个位置。当你找到合适的领域,这是很自然的,喜欢做饭就去做饭,想玩滑板就去玩滑板, 或许就变成你的职业了,这发生到很多人身上,他们通过做自己喜欢的事情赚到钱,比如足球。这是一回事,做一些你喜欢的事情,然后你会做好,因为它赋予你能量、焦点,给你一种和别人分享的方式。对我来说,恰巧是电影。

对我来说,它也可能是冲浪者。我过去是个冲浪好手,我不是个优秀的斯诺克球手,否则我可能成为中国组冠军,竞争太激烈了。这个道理放在那个著名的中国斯诺克球手(丁俊晖)的例子身上也是成立的,我的意思是最初肯定得是他自己喜欢,而不是别人说你会有所成就,在他刚开始打斯诺克时,中国的斯诺克球手是看不到未来的,谁能够想象到他会成为千万富翁。我们做这些事情因为我们喜欢。它适用于你、让你感到舒服、能让你很开心,所以能继续做下去,当然也需要他人的鼓励。这也是为什么今天我们站在台上,给这些年轻人一些鼓励。

深焦:能说您现在的工作重心主要是扶持年轻人吗?

杜可风:是年轻人在帮我,和我合作真的是很困难。

深焦:今年戛纳,大家都在热烈讨论 netflix 的议题。为在院线放映而拍摄的作品,现今更多是在手机、平板电脑上被观看,您对此怎么看?

杜可风:我能做什么呢?我没有选择。如果觉得我想表达一些特定的意见,就去电影院看,但如果你觉得故事最重要,在手机上看也无妨。但显然,在电影院看将会从中得到更多的乐趣。我不是为手机拍电影的,我是为大屏幕拍电影的,为自己、为与我一起工作的人拍电影,尽力拍出最好的画面。从某些方面来看,在手机上和在大屏幕上看电影是不一样的体验。但我也清楚,百分之九十的人是在手机上看我的电影的,但我能做什么呢?打电话给华为叫他们别再制造手机,或者不要再拍电影了?然而, 即使是手机上,他们至少人看了电影。不过在中国,看电影依旧是一个事件,比如和男/女友朋约会、比如和家人共度家庭时光,具有更大的意义。实际上,在世界上的大多数地方,这一现象是存在的。

-FIN-

本文系网易新闻·网易号“各有态度”特色内容

原标题:《如果没有他,王家卫的电影也会黯然失色》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司