- +1

专访丨陈明泉:病毒感染永远是一个谱,而不是单一的点

原创 唐晔 晔问仁医

人物介 绍

陈明泉,男,主任医师,教授,博士生导师,现为复旦大学附属华山医院感染科主任医师,华山医院急诊科主任,同时兼任上海市医学会急诊医学分会委员,上海市医学会中西医结合学会委员,上海市医学会新发传染病分会委员,中华医学会感染病分会肝病学组委员,上海肝病学会肝肠学组委员,以及九三学社上海市委科普委员会副主任。

大学毕业后一直从事感染性疾病的临床、科研、教学工作,多次赴香港中文大学威尔斯亲王医院、哈佛医学院麻省总院访问学习,曾援非抗击埃博拉。目前主要研究方向为病原微生物定植与感染的发病机制研究以及HBV感染与肝癌的发病机制研究,先后主持与参与了多项课题,发表多篇学术论文。

“传染病确实会变得越来越狡猾,因为致病的病毒和细菌在不断地求生。但我很欣赏南非前总统曼德拉说过的话:生命的伟大不在于永远不跌倒,而在于跌倒后总是能爬起来。人在与传染病的斗争中可能会暂时处于劣势,但人类最终一定能战胜它,这个信心一定要有。”这段话,是他的恩师——中国著名的感染病专家翁心华教授,常常对他们这些学生说的,此时他转给我听,别有感触。

他是翁心华教授的关门弟子,一直对老师说过的一句话,满怀感激。“老师说,学生从哪个学校毕业的不是最重要,研究生阶段的学习更需要后发的力量。我看中的,一是天分,二是勤恳,三是敬业。老师对学生特别好,有一次,一位师兄为了取标本淋了一场大雨,结果得了严重的肺炎,老师知道后,特意烧了一锅红烧蹄髈送去慰问。”

从浙东山村到北方油田,再到大上海,投身感染界一代名师门下,他说这一路充满偶然。从南到北,从北到南,一副云子始终陪伴着他。他爱下围棋,有业余四段的功力。棋风最欣赏的是日本超一流棋手小林光一。“人工智能机器人阿法狗的棋,定型像小林光一,判断像李昌镐。小林光一以攻击锐利、形势判断精确见称,创有流行一时的小林流布局。他超级用功,经常使用的折扇上有飞翔二字。”

我问他,如果将围棋的全部视为十,你究竟懂多少?他没有正面回答,想一想说道:全盛时期的藤泽秀行棋圣回答说是六,聂棋圣也曾自谦“认识围棋的奥秘不到一半”,有意思的是,现代医学有着类似的反省,哈佛医学院院长Sydney Burwell教授对学生说过——在十年内,你们现在学习的知识有一半会证明是错误的,更糟糕的是我们不知道哪一半是错的。

“不管怎么说,围棋的大局观、定式、胜负手,都与我们感染医学有异曲同工之妙,我最欣赏高手无定式这句话,高手精通定式而不拘泥于定式。现代医学既严格遵循于经过大样本随机对照双盲临床试验检验的证据,又尊重医者的经验和患者的意愿,正符合定式的精义。”

1970年,陈明泉出生于浙江的一个小山村。

陈明泉少年时期的主旋律,是明快而自由的。六七岁的时候就跟哥哥在山里放羊、挖笋,大一点了,就帮父母下地干农活。

“老家是开门见山,一条小河就在门口淌过,放了学就在屋外的泥地上写作业,随便找一块青石板,趴在上面把作业写完。”陈明泉说,孩提时的往事,如今经常回到他的梦里来。

在上高中的时候,陈明泉在理科的天赋明显凸显出来。“那时候偏科厉害,数理化生物有不学自通的感觉,但文科就很伤脑筋,也不感兴趣。我的理想是造原子弹。”

陈明泉没能去造原子弹,尽管高考成绩也很不错,但是体检不合格,被随机调剂到山东的滨州医学院。

1988年秋天,陈明泉带着失落和沮丧,从浙东这块山明水秀的故土出发,前往滨州医学院。

“当时并不想要做医生。农村土生土长的,孤陋寡闻,根本不知道什么叫临床医学。到了那里一看,一瞬间就有命运任天的念头。”

滨州,地处山东省的北大门,地势南高北低。彼时的滨州,给陈明泉的印象就是两个字:荒凉。“那里有句话形容:穷得连寄生虫都不长。因为是黄河入海口,冲击平原,海水倒灌把那一片都变成了盐碱地。”

好在,来自南方的陈明泉很快适应北方的生活,因为,他找到了乐趣。

在大学五年,这所名气并不响亮的大学,给陈明泉的最大感受就是自由。在所有学生中,陈明泉的成绩是拔尖的,而且,他还有余力尝试各种精彩的大学生活。“留长发、穿喇叭裤、弹吉他、跳霹雳舞——现在想想,这就是青春。虽然母校名不见经传,但我对母校始终有一些特殊的情感。人这一生,每一段经历,都是不可获缺的。”

陈明华对于医学的兴趣,随着时间,也开始一点一点提升。他说自己开悟得很晚,直到开始学解剖,对人体的结构,才慢慢产生一种整体的感觉。

大四在一家医院神经内科见习,陈明泉在为一位患者做体格检查的时候,发现了课本上学过的阳性病理特征。“这一时刻,内心忽然有一种担心和惶恐,马上想到这个人可能是一个什么病,跟老师讨论了以后,老师肯定我的分析,突然觉得,自己会当医生了,是莫名的一种惊喜。”

陈明泉觉得,这一路走来充满着偶然性,但冥冥之中天意使然。

1993年,陈明泉大学毕业,考虑到爱人的原因,他决定留在胜利油田的一所医院,他被分到内科。

“第一天去报道,还经过了医务处的简单考核,问了问PPA(吡哌酸)和吗丁啉的用法用量。”陈明泉记忆犹新。在胜利油田,陈明泉工作了8年。这8年,陈明泉丰富了临床经验,更让他有了时间去思考,关于自己的未来。

“胜利油田是国企,福利好,待遇不错,工作量也不大,没有太多需要去拼搏奋斗才够得到的考核指标,非常安稳。我甚至可以一眼看到几十年之后的自己。但是,我总觉得,人这一生终究是要为理想奋斗一下,无论有没有结果,否则对不起自己经历的那一番挣扎。”

每个人都有各自的苦衷和不甘平庸,陈明泉说,自己不愿意过那种20岁就能看到50岁的生活,而另一方面,北方的土地上,依然找不到属于南方的归属感,陈明泉的内心多多少少有一些孤独。

于是,趁着国企改革,陈明泉选择辞职考研,破釜沉舟尽力一搏。

也是阴差阳错,陈明泉考上了复旦大学医学院(原上医大)内科学(传染病专业)的研究生,他的导师是华山医院感染科的施光峰教授。“当时,我并不知道华山医院的感染科有多么的厉害,就像井底之蛙一样,哪看得见远处的天空呢。”

2001年,陈明泉已经31岁了,从北方又回到南方,在上海硕博连读。

这5年,对他来说是翻天覆地的改变。“真正感受到学无止境,山外有山,永远有高人,尤其是后来遇到我的博士生导师——华山医院著名的感染科专家翁心华教授,仰之弥高,惊为天人。”

翁心华教授,生于1938年。2004年由华山医院授予“终身教授”荣誉称号,长期从事感染病的医疗、教学、科研工作,有感染界的“福尔摩斯”之称。在2003年非典流行期间,他担任上海市SARS防治专家咨询组组长,并获上海市劳动模范称号。2013年获得全国卫生系统模范个人最高荣誉:“白求恩奖章”。

无论是人格魅力,还是医术医德,都让陈明泉由衷敬佩。“老师的说话声音不大,但一定说到做到。他从不计个人得失,在一张像课桌一样大小的办公桌上,指挥着全国传染病行业的大阵仗。这是我无论如何也做不到的。”

陈明泉说,老师不看专家门诊,因为大多数得传染病的病人生活困窘,他不希望高出百多元的专家挂号费把这些病人拦在诊室门口。“我觉得,他可以不用名誉加身,在行走江湖时就能得到万众敬仰。这就是一个人的天赋和慧根,否则再怎样训练,也不能如此的炉火纯青。”

在陈明泉读博士期间,有一段很重要的经历,就是背call机,当医务干事。说起那段时间,陈明泉依然感动不已。“老师隔两周就会带我去全院走一边,看一看那几个我依然无所适从的病人,“手把手”教学,厘清思路。”

从2001年至今,陈明泉已经在华山医院感染科工作了近20年,接触了大量的患者,每当发现一种新的诊疗办法,行之有效,救回了一个垂死的病人,陈明泉的成就感就特别强。“就像反复发热10余年的患者,胸骨穿刺后发现是慢性淋巴细胞白血病;反反复复发烧7年的病人,淋巴结肿大,血液检查后确诊为多发性骨髓瘤。”

陈明泉说,发热待查的诊疗,每个医生都有自己的风格,但到最后都会归结到诊断与非诊断。“我更多倾向于从有症状、有病史演变到一种所谓内在的疾病模式。每个感染故事应该存在于什么样的疾病模式下?是炎症,是肿瘤还是其他的感染?病因是单一,还是多重的?从病理生理的模式上思考,会得出一个相对准确的诊断。”

当然,陈明泉也遇到过无论如何也检查不出原因的病症,很是棘手。

“按照我们现在检查的能级,宏观层面可以检测全身代谢,微观层面可以从分子克隆角度进行检测,几乎可以说是全方位、广覆盖、广深度的检测,但还是查不到。”

对于这样的患者,陈明泉曾经沮丧,但现在不会了。“因为我发现,自己并不是无所不能,并且我也知道,有的疾病它不可诊断。”

2019年,陈明泉赴任急诊科。

“华山医院的专科特质很强。在急诊,60~70%内科病人都跟感染有关系。对此,感染科一直希望把病人的诊治关口前移,这样一来,急诊可以更专注于急性的发热的传染病,而病房更加集中于疑难的、危重传染病。”

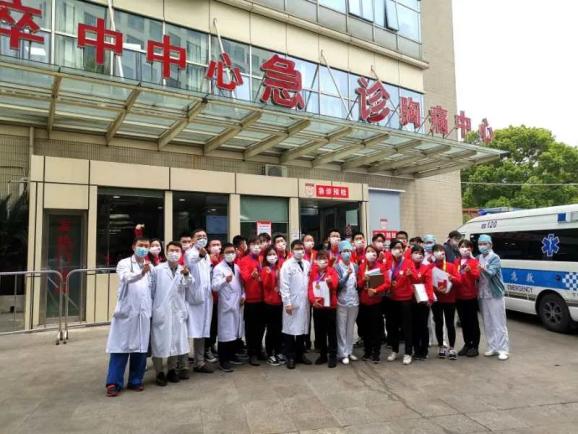

赴任才半年,陈明泉就撞上了考验,新冠病毒席卷而来。他的同事,感染科主任张文宏教授,担任上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长,而他坐镇院中,主持新冠病毒急诊防控的相关部署。“我在非洲参加过埃博拉病毒的抗疫,所以就防疫整体的模块和相应的配合措施,是有一些体会的。”

陈明泉说,事实上,在12月初他就行动了,这全是出于一名感染科医生的敏感度。

“当时其实是为了防控当季大型流感。一场熊熊大火往往从冒烟开始,一般大型传染病的预防,需要提前2~3个潜伏期,应该有一个半月时间。那时候正值春运,流动性是没有限制的,上海永远是非常重要的中转站。”

他专门派了一支队伍,把所有的发热病人都统一进行登记、筛查。“我要看每年流感的数据统计,看看流感的发生率到底怎么样,打不打疫苗是否不同,到底是哪一类人群容易发生。”

陈明泉当时发现,甲流和乙流的患者增多,开始要求科室医生做好个人防护。“接诊的患者越来越多,每天送来发烧的患者就有160多个,整个科室压力很大,只能做好仔细的分流和自我防护,可以说,我们的防控从12月份就已经开始了,遇到一个月后的新冠,算是歪打正着,顺势而为。”

从感染科医生的角度来看,陈明泉认为,病毒感染永远是一个谱,而不是单一的点。“预防永远是防点,不是防谱——潜伏期是没法防的,无症状感染者也没法防,但都有传染性。我们能防的,是有症状的这一类病人。所以,自我防护非常重要。在新冠开始前,我就定好了急诊科二级防护:隔离衣、戴手套、戴口罩。”

但是对于新冠病毒,陈明泉认为,这是一个不普通的病毒,传染性极强,适应能力极强,无论何种气候、地理环境以及各种人群,它都可以很好的生存,从目前的疫情态势看,将与人类共存会是个大概率事件。“人类跟病毒斗争从来没真正赢过,大都是共存的。生物的演化很重要的一个目的就是生存,病毒只有在活的细胞里才能有生存的基础、生存的可能性,所以它不会一旦感染就很快置你于死地——那它也将失去生存的载体。从目前看,新冠病毒具备这些能力,将来的进一步防控,就看疫苗的发明了。”

我问他,作为一名感染科医生,需要具备怎么样的素养。

他说,谦虚、有悟性。感染科医生首先是全科医生。对整个医学都要有所了解,有所理解,并且有所感悟,“对感染性疾病的把握,首先是从区分感染和非感染这一个关键环节开始的,区分就像是,在远处看着房子着火了,结果走到近处一看,是两块红布在飘。“

唐晔:您是感染专业医生,华山感染科被誉为中国感染科的“梦之队”,这次疫情期间,张文宏主任和华山感染科受到了许多人的关注,您对感染专业医生的工作,怎么理解呢?

陈明泉:我们首先是华山医院的医生,“华山之路”的基石是12个字:科学精神、专业主义、学术传统。“传染科医生要挑得起担子,经得住考验,放得下名利,耐得住寂寞,守得住清寒。”戴自英老前辈当初的这句话,是我们几代人不变的信念。

唐晔:跟随翁心华教授多年,有没有让您十分钦佩的事情?

陈明泉:非常多。老师很神,神到可以看一眼病人的状态,就大体知道是什么病——简单摸一下肚皮,就知道有脾梗死;摸一下淋巴结,就知道是肿瘤还是炎症——很多高端仪器都不一定查得到,事后证实是如此准确,很少有失误。真是火眼金睛,双目如电。

唐晔:对您来说,有没有印象深刻的病例?

陈明泉:有一位反复发热10多年的病人,从4岁开始发热,16岁找到我们,这种感觉是,患者查无可查了,这10多年他跑遍全国知名的医院。考虑到像这么一个慢性迁延的患者,又没有影响他生长发育,实在找不到太多导致发热的可能性。于是,我们从素材开始归纳、分析、总结,得出一个结论——血液系统疾病的概率会更高一点。事实上,我们见过很多长年发烧的患者,到最后都会落到血液系统的慢性进展性的或者潜在性的病因上。我们发现,这位病人所有的穿刺都做过了,唯独胸骨穿刺,灵光一现,我们做了胸骨穿刺,结论正是慢性淋巴细胞白血病。

还有一位反复发烧7年的病人,淋巴结肿大,到我手里的时候,又发生了肺炎,变成多系统状态的疾病。我觉得,像这样的一个疾病模式,一定会有一个介质,就是血液。最后查到,是多发性骨髓瘤。疾病确实是这样,在发病的过程中常常不可识别,或者识别不准确,诊断有时候需要等待。

唐晔:诊断疾病有时候需要等待,这怎么理解呢?

陈明泉:对,确实有太多的疾病,还没有到可以诊断的时间窗,因此需要耐心等待,比如发热待查。现在,真正的发热待查病例越来越多了,如今医疗可及性很强,培训很到位,知识信息有同质化——在筛查包里的疾病,大多数医生已经能够把它认出来;而且相较于从前,生活环境有了改变,生活方式也有了转变,因此,曾经发热待查的疾病谱,可能已经不适用于现在了。那么,我们华山医院的感染专家具备什么优势呢?优势在于,对整个发热待查疾病谱的掌握,对相关知识的甄别鉴别,比如对少见病、罕见病的外延,要比其他同行更多、更广。

唐晔:说说您国外学习的经历?

陈明泉:我在到香港待过半年,更多的基础研究,知道了如何做科研;后来在哈佛待过三个月,了解了如何去做循证医学,如何应用各种指南解决临床问题。

唐晔:疫情最严峻的时候,您有压力吗?

陈明泉:急诊患者不配合筛查的时候,是有压力的。压力很大,一方面要得到病人理解,另一方面确实防不胜防。因为我们急诊科只要一个医护人员倒下,意味着整个科室要关闭。所以就时刻盯着医护人员做好防护,不厌其烦地说,而且保证急诊科的医护人员所有的防护物资到位,那段时间常常失眠。

唐晔:在大学时候您练就的那些本事,现在还会施展一下吗?

陈明泉:很少有这样的机会了,大学的时候真是练就了一身本领,也疯狂得很,翘了英语课去上对面师范大学的音乐课。还有跳霹雳舞、打桥牌、下围棋。我的围棋水平是业余四段。围棋对医道是有帮助的,培养了我的整体观、大局观,我不会有太多的患得患失,而且跟病人沟通谈话的时候,会从宏观上把握,然后在细微之处给到一些安抚,这样的沟通效果会更好。

唐晔:怎样才是一个好医生呢?

陈明泉:第一,会看病;第二,为病人着想;第三,有适当的自我修炼。学任何东西,天赋很重要,因此,学医的人应该有医商——对周围的一切充满着好奇,灵动地运用逻辑思维,快速提炼出所需要的诊断依据,最后得出正确的诊断结论。

采访/唐晔 编辑/吴端

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司