- +1

张海荣:《马关条约》互换前后的朝野舆论

甲午战争前夕,法国驻华公使施阿兰(A.Gerard)对清朝上下盲目自大的封闭状态,曾经有过这样的描述:

在一八九四年四月这一时期,中国确实处于一种酣睡的状态中。它用并不继续存在的强大和威力的幻想来欺骗自己,……假设它仍然是中心帝国,是世界的中心,而且象个麻疯病人一样,极力避免同外国接触。当我能够更仔细地开始观察中国,并同总理衙门的大臣们初次会谈以后,我惊讶地发现这个满汉帝国竟是如此蒙昧无知、傲慢无礼和与世隔绝,还粗暴地标出:“不要摸我”的警告。

抛开其中明显的歧视与偏见,他的观察还是切近实际的。海关总税务司赫德在中日相互宣战前夕也指出:“现在中国除了千分之一的极少数人以外,其余九百九十九人都相信大中国可以打垮小日本。”

正因为普遍抱有这样一种不切实际的盲目自信,随着中国军队在战场上节节败北,乃至被迫对日求和、割地赔款,清朝上下所遭受的冲击,较之此前的历次对外战争,都更加羞耻难堪、刻骨铭心。山西举人刘大鹏称:“倭寇扰乱一事,人皆在意。近闻讲和,即农夫野人莫不曰此万不可者也。余自旋乡,满耳都是此言。”京城上下更是“人情汹惧,奔走骇汗”,“转相告语谓,所有条款皆扼我之吭,制我之命,阻我自强之路,绝我规复之机,古今所未有,华夷所未闻”。即便时过境迁,吴玉章追忆起来,依然心情沉重:“从前我国还只是被西方大国打败过,现在竟被东方的小国打败了,而且失败得那样惨,条约又订得那样苛,这是多么大的耻辱啊!……我还记得甲午战败的消息传到我家乡的时候,我和我的二哥(按:吴永锟)曾经痛哭不止。……我们当时悲痛之深,实非言语所能表述。”

各级官员的拒约运动与“公车上书”

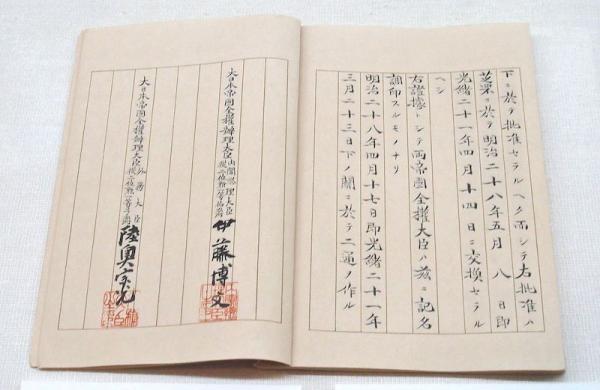

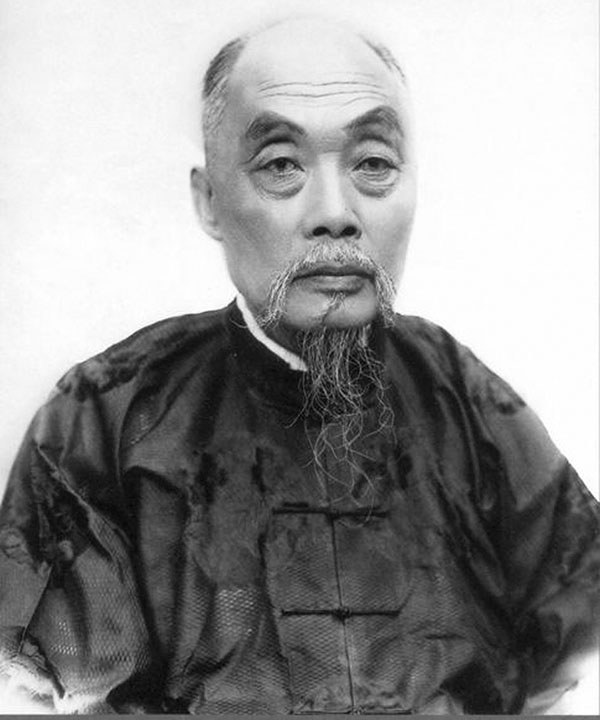

当李鸿章奉使和谈伊始,清朝内部反对议和的力量就在潜滋暗长。迨光绪二十一年三月二十三日(1895年4月17日)《马关条约》签订,以至四月十四日(5月8日)中日烟台换约前后,朝野上下更是掀起一场规模空前、声势浩大的拒约运动。御史王鹏运形容:“大臣争于上,庶僚争于下,台臣争于内,疆臣争于外,以及防边之将帅,上计之公车,泣血拊膺,合词呼吁,下至农工商贾之流,废业奔号,辍耕太息,而目不知书,无由写其情以控诉于黼座之前者,盖又不知其凡几也。”

其中,最先采取行动的是总理衙门章京。作为除枢臣外,最贴近政治决策中心的官员,他们比其他人更清楚中日和谈的进展,并选在和约已定而未画押的紧要关头,联衔上书,请求朝廷慎重考虑订约的后果。翁同龢光绪二十一年三月二十二日日记载:“到督办处,见译署申君允,慷慨争和议,译署章京五十六连衔说帖甚壮,惜太迟矣。”同日,给事中褚成博、御史王鹏运反对割地赔款的上奏,以及钦差大臣两江总督刘坤一拒和主战的电奏,也一并送上达御前。

继而《马关条约》签订的消息不胫而走,举国上下舆论哗然。三月二十四日,山东巡抚李秉衡致电朝廷,请求一意主战,反对割让台湾和辽东半岛;署理台湾巡抚唐景崧代奏邱逢甲等台湾绅民呈,声明全台同仇敌忾,誓死守御。翌日,日讲起居注官文廷式等4人联衔具陈日本要挟过甚,请饬使臣展缓商议。文廷式并将所闻中日约款,“录之遍示同人”,鼓动舆论起而力争。三月二十七日,署理两江总督张之洞奏请饬下王大臣等迅速会议补救,并向英、俄、德等国乞援,“优予利益,订立密约”,恳其实力相助。次日,福州将军庆裕、闽浙总督边宝泉联衔电告,台湾绅民入署呼吁,惨不可言,请饬总署会集各国驻京公使从公剖断,速罢前议。

三月二十九日(4月23日),涌现京官上奏的第一个高潮。朝廷共收到拒约封奏8件,参与者96人,分别是:翰林院代奏编修李桂林等83员阖署公折,以及编修张鸿翊条陈、附片各一件;南书房行走陆润庠等4员奏《请宣示和议条款折》;上书房行走张仁黼等3员奏《和议要挟难堪请饬廷臣会议折》;御史刘心源奏《汉奸把持和议条款要挟太过切勿遽允折》《和议难成请筹战事片》;御史高燮曾奏《事势危迫宜亟改图折》《闻西使请勿准和约片》;御史裴维侒奏《请勿轻议割地折》;给事中丁立瀛、御史庞鸿书奏《倭人索求太甚和议条款未可轻许折》。其中有驳斥日人要挟太过者,有请暂缓批准、命廷臣集议者,有弹劾李鸿章恫吓把持、枢臣苟且偷安者,有请向列强告援者,皆言和约断不可允。翌日,内廷行走的宗室、贝勒、公、将军载濂等7人也合词入奏《条约难行请饬廷臣会议折》,使拒约运动的规格大幅提升。此外,内阁及各部院也纷纷组织阖署公呈,官员们单衔或联名上奏的情形更是屡见不鲜。

四月初三日(4月27日)起,开始出现举人与官员们的联合行动,即督办军务处代奏詹事府左赞善贻榖等《沥陈和倭利害呈文》,共有奉天籍26位官员、27位举人联名,词锋甚锐。该年适逢会试大比之年,各地的举人齐集京城。受官员们上奏、电奏的影响,他们也云起响应,或与本省京官会同条陈,或是阖省举人联名上书,或由数省举人集议公呈,将拒约声浪烘托得更加高亢。举人,古称“公车”,他们的此类行动被称为“公车上书”。同日,日讲起居注官文廷式、戴鸿慈弹劾都察院代奏京官联衔及各省举人公呈迟延,迫使都察院不得不做出更加积极的表态。次日(4月28日),都察院首次代奏吏部候补主事鲍心增等12人,工部候补主事喻兆蕃等5人,以及台湾京官叶题雁、李清琦并三位举人的条陈。四月初六日,都察院一气代递7件原呈,全是举人们的上书,包括由梁启超领衔的80位广东举人的联名上书。

四月初七日(5月1日),参与拒约的人数达到顶点,包括:张之洞、庆裕、边宝泉、李秉衡四位将军督抚,王鹏运、陈璧两位御史,裕德为首的3位都察院堂官的两件电奏和三折一片;吏部郎中延熙等32人,吏部候补主事王荣先等3人,以及吉林京官文瑞、魏晋桢的三件条陈;葛明远等110位贵州举人,陈景华等289位广东举人,邹戴尧等115位广西举人,黄谋烈等63位福建京官并88位举人,以及程维清等121位江西举人的五件上书。上奏官员和举人的总数分别达到109人次和723人次。四月初八日(5月2日),都察院代递官员、举人等条陈15件,共有75名官员、336名举人的签名,“公车上书”至此达于顶峰。四月初十日(5月4日),七省督抚及东三省将帅的联衔电奏又分别呈送御前:前者由署理两江总督张之洞、闽浙总督边宝泉、护理湖广总督湖北巡抚谭继洵、江西巡抚德馨、山东巡抚李秉衡、署理台湾巡抚唐景崧、广西巡抚张联桂联名,恳请朝廷向列强求援,暂缓换约;后者由盛京将军裕禄、吉林将军长顺、署理吉林将军黑龙江将军恩泽、前黑龙江将军依克唐阿、钦差大臣办理东三省练兵事宜定安、盛京副都统济禄、吉林副都统沙克都林扎布、宁古塔副都统富尔丹、奉天府丞兼学政李培元联名,谴责日人要挟无理,表示奉省尚可力战。

值此国家危难之际,官员士子们挺身而出,直言谏诤,体现了“天下兴亡,匹夫有责”的爱国情怀,也给清朝中央造成持续的政治压力。帝师翁同龢感慨:“公论不可诬,人心不可失,则日夕在念,思所以维持之,卒不能得,则叹息抑郁,瘀伤成疾矣。”不过在清朝上下政情不通,“枢廷秘之又秘”的情况下,绝大多数官绅(包括将军督抚在内)并不了解对日和谈的经过,也不清楚《马关条约》的具体内容,甚至归罪于李鸿章父子私下卖国,希望通过劝说光绪帝实施否决权,达到废约的目的。综观他们的拒约理由,不外以下四端:一是要挟太甚,势不可和;二是和而坐困,即和难久;三是召侮启衅,列强效尤;四是战有可恃,和不如战。至于应对之策,则集中在练兵购械、整顿人事、定计迁都、博采群议、诉诸公法、乞援列强和坚忍力持上。以今人眼光观之,主观臆断多,可行之计少,甚至不乏“画饼充饥”式的空谈。而在众口一致的拒约呼声中,只有极少数人如帮办军务大臣、四川提督宋庆游移委婉地表达了对签约一事的赞同:“御侮必在机先,尤当揣其根本。……今日之急,尤在料简军实,去腐留精,尝胆卧薪,实事求是。”

与此同时,清朝中枢也就是否换约展开紧急讨论,以光绪帝及其师傅翁同龢为代表,仍希望设法挽救。四月初一日(4月25日),光绪帝命庆亲王奕劻偕众枢臣请见慈禧太后,面陈和战之事,并将收到的封奏16件呈递。慈禧太后托词感冒,仍将责任推给光绪帝。光绪帝当日下达两项决定:一是致电钦差大臣两江总督刘坤一、署理直隶总督王文韶,命二人就军情战事各抒所见,据实直陈;二是致电驻俄公使许景澄探询俄国武力援助的可能性,以及中国能否以三国交涉还辽为由,向日本要求展期换约。四月初六日,天津一带暴风雨大作并发生海啸。同日,刘坤一、王文韶的电奏送达朝廷。王氏的用语相当委婉,意思却十分清楚,即军事上并无十分把握,但当前的局势“可胜不可败”。刘氏的行文格调与王文韶相反,结尾却称二人“意见相同”,实则是更加隐晦地说明战争前景的悲观。二人的电报基本否决了再战的可能性。四月初七日,王文韶又电奏,津沽一带清军60余营因海啸受灾,沿海防务非一两月不能成军。同日,许景澄电告朝廷:“缓换约,俄国委难照办。”四月初九日,光绪帝被迫在《马关条约》上用宝。四月十三日,在翁同龢建议下,清政府再次电请日本政府展期换约。翌日,俄、法、德三国向清政府通告日本还辽的消息,德方还威胁称“约必须换,若不换即不能帮助矣”。当天,在前途未卜的不安氛围里,光绪帝下旨伍廷芳与日本使臣换约,《马关条约》自此正式生效。

随着中日和约的互换,拒约运动很快宣告平息。计自该年二月二十七日到四月二十一日(3月23日至5月15日)接近两个月时间里,朝廷收到与拒和相关的上奏、电奏、代奏154次,参加者超过2464人次。这是有清以来规模最大的一次舆论总动员。其中最重要且最具影响力的是各级官员:在外省,以封疆大吏为主,上奏拒约者已过其半数;在京城,除都察院的言官交章论列外,总理衙门、翰林院、国子监、内阁、吏部的官员皆有大规模的联名上书,宗室贵胄们也纷纷建言。继之而起的公车上书,进一步扩大了拒约运动的政治规模和社会影响。其中,举人们的单独上书达到31次,签名者1555人次;由官员领衔、举人联名的上书有7次,参加者135人次,涵盖了全国大多数省份。这种同仇敌忾的情绪,这种愤懑耻辱的心情,诚如谭嗣同诗中所云:“世间无物抵春愁,合向苍冥一哭休。四万万人齐下泪,天涯何处是神州。”

在众多的上奏、上书中,“声势最盛、言论最激”,政治和社会影响最深远的,当推广东举人康有为组织的“联省公车上书”。此次上书不但参加人数众多(至少16省、600余名举人),康还在上书中明确提出变法图强的重要议题,远远超出拒约的当前目的。在康有为看来,当前下罪己诏、行大赏罚、迁都、练兵选将等,“皆权宜应敌之谋,非立国自强之策也”。中国的根本出路在于“变通旧法”,从富国固本、务农劝工、惠商恤穷、教民正俗、整顿官制、讲求外交、通达下情、破格求才等方面下功夫,“苟徘徊迟疑,苟且度日,因循守旧,坐失事机,则诸夷环伺,间不容发,迟之期月,事变必来。后欲悔而改作,大势既坏,不可收拾,虽有圣者,无以善其后矣”。尽管此次上书由于光绪帝批准《马关条约》,未能送达御前,却通过《公车上书记》的刊行而广为人知;康有为也开始作为全国性政治人物,走向历史的前台。

士大夫阶层的觉醒与求变意识的高涨

甲午战败给中华民族带来前所未有的民族苦难,但同时也成为国人走向觉醒的起点。何启、胡礼垣指出:“一战而人皆醒矣,一战而人皆明矣,一战而人皆通矣,一战而人皆悟矣,……无过于中东之役矣。”梁启超也以“唤起吾国四千年之大梦,实自甲午一役始也”,形容此次战争对于国人心理上、精神上的巨大冲击。尤其素以民族脊梁自命的士大夫们,思想转变的深刻和迅速,大大超过以往任何时候。

战后不久,严复作《救亡决论》,反省士大夫们的责任称:“中土士大夫,怙私恃气,乃转以不能不知傲人之能与知。彼乘骐骥,我独骑驴;彼驾飞舟,我偏结筏,意若谓彼以富强,吾有仁义。而回顾一国之内,则人怀穿窬之行,而不自知羞;民转沟壑之中,而不自知救。指其行事,诚皆不仁不义之尤。以此傲人,羞恶安在!至一旦外患相乘,又茫然无以应付,狂悖违反,召败蕲亡。”浙江士绅黄庆澄也批评“今中国士夫不肖者无论已,即以贤者论,其恪遵儒训,大节凛凛者,辄谓周驱夷狄,孔攻异端,株守经义,牢不可破,而报国之心愈坚,误国之祸弥烈”。谭嗣同更直斥中国士大夫为“亡国之士”,“骛空谈而无实济,而又坚持一不变法之说,以议论为经济,以虚骄为气节”,“此皆士君子引嫌自高,不务实事之过矣”。

在深刻检讨自身的同时,士大夫们也扭转了此前漠不关心和趋于保守的政治姿态,积极关心和参与国事,尤其是国家的战后改革问题。早在甲午战争后期,刑部主事刘光第就在私信中预言:“将来为和为战,均须大加变改,力为振作,始可自立。不然,大局之危,诚有不堪设想者耳!”津海关道盛宣怀也忧心忡忡地表示:“强邻环伺,巨债相逼,故辙不改,何以自振。”迨《马关条约》正式生效,士大夫们更是纷纷就改革问题献议献策。浙江士绅黄庆澄呼吁:“际此创巨痛深,正可乘机整顿,力图补救,如设陪都,建铁路,整海军,创江军,汰冗员,改兵制,兴商务,皆目前万不容缓之举。”县令江国璋认为,应先办鸦片捐以筹国用,而后开铁路、练海军、设机厂、立学堂诸政次第施行。谭嗣同的改革设想是:广兴学校,大开议院,募新加坡及新旧金山之华民以练海军,尽开中国之矿,多修铁路,多造浅水轮船,商务则立商部、集商会,陆军则招募与抽丁并举,改官制而设乡官,废书吏而用士人,改订刑律和税厘章程,讲求种植、畜牧,兴女学以课妇职,用机器以溥蚕桑,“凡利必兴,凡害必除。西人之所有,吾无不能造,又无不精,如此十年,少可以自立矣”。伍廷芳主张讲求洋务、整顿武备、牵制强邻、速绘舆图、酌改税则、创设银行、创兴邮政、推广铁路、仿行印花税。嘉定绅士吴宗濂提出整顿学校、变通考制、重定官制、大加官俸、裁汰闲曹、整饬教化、清查户口、体恤民隐、预筹武备、慎购军械、宏启利源、弥补漏卮、结好强邻、推广国债、杜绝“闹教”、慎用楚材、亲王游历、培养使才等,共计18条。《新闻报》也刊载不著撰人文章,强调:“为今之计,一误不宜再误,好自为之,亡羊尚可补牢。其道为何?曰惟有理财、去弊、养士、治兵四大端而已。”理财者,“须开利源,培根本,整顿商务”;去弊者,“须变通法律,明定典型〔刑〕”;养士者,“凡吏、户、礼、兵、工、刑,以及海军、外务各部,宜设专途”;治兵者,“宜尽革前非,练成劲旅也”。以上建议,虽然侧重点各有不同(甚或不无窒碍难行的成分),但都明确表达了以西方为师、深化改革的强烈愿望,与甲午惨败的现实一道刺激并推动着国家战后改革的步伐。

与此相应的,是不少士大夫对于科举八股乃至传统中学的信仰发生根本动摇;取而代之的,是对西学的肯定与渴求。严复直截了当地指出:“天下理之最明而势所必至者,如今日中国不变法则必亡是已。然则变将何先?曰:莫亟于废八股。……八股取士,使天下消磨岁月于无用之地,堕坏志节于冥昧之中,长人虚骄,昏人神智,上不足以辅国家,下不足以资事畜。破坏人才,国随贫弱。”而救之之道,当“痛除八股而大讲西学”。唐才常也很快觉悟到:“当今之时,经解、词章、八股,皆成赘疣。……微独时文然,彼经解、词章,纵能追踪许、郑,继武庾、鲍,当兹变乱将起,试问其能执此御侮疆场乎?”几乎同时,吏部主事陈三立命子弟改业西学。户部主事徐定超也告诫诸子“读历史、舆地、算学等经世有用之书,毋事章句、专为弋取功名之计”。

洋务运动以来,一种希望了解西方和向西方学习的风气,已然在少数士大夫中间发荣滋长。尤其身处中西交汇前沿的冯桂芬、王韬、薛福成、马建忠、汤震、郑观应等人,本着对西学的深刻体察和对国运民瘼的深切关怀,纷纷著书立说,阐发“变局”观、“变法”观,以及“富民”“重商”“商战”“储才”的思想;若干人士还经由对“西用”的强调,延伸到对“西体”的钦羡,和对西方“议会制”“君主立宪制”的肯定与引介。甲午战后,他们的相关著述,成为上而皇帝卿相、下而官绅士夫热切研读的对象。此外,驻外使臣和出洋游历者撰写的与东西方各国相关的日记、游记、笔记、诗文等,也引起中国知识界的空前重视。江南制造局翻译馆和京师同文馆,尽管译书的种类和范围都十分有限,但在战后初期陡然乍现的西学饥荒时代,一时也显得难能可贵。个人译述方面,以严复的《天演论》影响最大。“几年之中,这种思想像野火一样,延烧着许多少年人的心和血,‘天演’、‘物竞’、‘淘汰’、‘天择’等等术语都渐渐成了报纸文章的熟语,渐渐成了一般爱国志士的‘口头禅’。”此外,学会、报刊在甲午战后的勃兴,也为士大夫们提供了空前广阔的思想舞台。战后短短四五年间,国人新办刊物不下四五十种,或以报道时政、发表政论为主,或以切磋学问、介绍新知自命,或与工商实业相关,或重在表彰女学、启迪童蒙。以梁启超主笔的《时务报》为例,丁酉年(1897)的发行量一度超过2.5万余份,可谓风靡一时。外国传教士编辑出版的各类书籍、刊物,也广受中国士大夫欢迎。除享有盛誉的《万国公报》外,在书籍出版方面,“从1893年至1898年,5年之内,广学会的书籍销售额从817美元上升到18457美元,中国国内所有的传教士办的印刷厂都得开足马力才能赶出新的订单所订购的书籍”。学会方面,除康有为、梁启超等发起创办强学会、保国会、南学会进行政治宣传外,还出现了以教民化俗、讲求学术为主的各类学会不下80处,广泛分布在京师和全国大部分省份,以及香港、澳门等地。这都充分反映了士大夫们自强、求知的热情。

与思想文化上的日趋开化相呼应,以状元张謇为代表的部分士绅,受《马关条约》允许外国人在华投资办厂和开放内河航运的刺激,也产生了“实业救国”的自觉,开始积极投资缫丝、棉纺织、面粉、火柴等项轻工业和内河小轮业。与此同时,清政府也相对放宽了对民间办厂的限制。据粗略统计,1895~1900年中国新设商办厂矿的总数和资本总额,超过过去20多年的总数。中国近代民族工业的发展出现一个短暂的发展高潮。

除此以外,也有以孙中山为代表的极少数先觉者,因甲午战败而坚定了反清革命的决心。早在1894年甲午战争前夕,孙中山就曾上书李鸿章,条陈改革,未获李氏重视。中日战局拉开后,日军长驱直入,清军节节溃败。孙中山认为,问题的症结在于清朝统治的腐败落伍,非革故鼎新,不足以挽救国家危亡。光绪二十年十月二十七日(1894年11月24日),他聚合同志数十人在檀香山创立兴中会,以“振兴中华、维持国体”为宗旨。这是近代中国最早的资产阶级革命团体。次年,兴中会在香港设总机关,并策划发动第一次武装起义——广州起义,卒因谋事不密,未及发难而败。

虽然未来的历史很快证明,正是孙中山等人燃起的星星之火,最终汇成辛亥革命的燎原火焰,开辟了中国历史的崭新纪元。但对于甲午战后的大多数人而言,他们仍将希望放在清政府领导的战后改革,认为只要举国上下一心,亡羊补牢,国家依然有可能走向振兴。“觉觉子”援引吴起“安国之道,先戒为宝”的格言,强调甲午战败“正天之所以大牖中国耳”:

昔英、法之难,犹得借口彼之富强,非一朝一夕之故,我中国虽欲步武,其如猝不能几何?今则示之以倭,……乃一旦痛追积习,发愤为雄,便强盛若尔,相形之下,庶几内外臣工,羞恶之心,发于清夜,分万一身家之计,为报国洗耻之思乎?……今倭且不敌,其大于倭强于倭者,苟肆其蚕食鲸吞之志,更将何以应之?……诸臣诚知自戒,则中国之强可坐而待之。

军机章京陈炽也一度乐观展望:“经此一番折辱,则数十载固执迂拘之论,既一扫而空,即三十年敷衍粉饰之非,亦不攻自破。此后我皇上奋于上,众庶怒于下,群僚百执事,洗心涤虑,坚忍愤发于中。……以筹国用、罗人才为始事,以练民兵、开议院为成功。运以精心,持以定力,期以二十年,而不报倭奴今日之仇,出泰西各国之上,臣不信也。”浙江温处道袁世凯同样认为:“果能中外一心,不忘仇耻,破除积习,因时变通,不过十数年间,而富强可期,是亦更始之一大转机也。”这种希望尽快洗雪国耻的强烈愿望和对战后改革的迫切向往,不但在士大夫中间广泛存在,也是以光绪帝为代表的部分清朝上层的共同心声。

(本文摘自张海荣著《思变与应变:甲午战后清政府的实政改革(1895-1899)》,社会科学文献出版社,2020年4月,澎湃新闻经授权发布。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司