- +1

直播卖剧本:编剧缺舞台,也需要自己打造舞台

新冠病毒疫情期间,催生了许多新态势,直播带货是其一,虽然不是新生事物,但不断有新奇人事加入到直播大军之中来,影视行业里,近来一帮编剧们,也开始“直播带货”,这些货,是他们自己的剧本。

由编剧帮学院发起的“直播卖剧本大会”自四月以来已经举办六期,每期一个半小时的时间,由五位编剧在线直播,“叫卖”自己的原创剧本。这些编剧中有相当成熟的,已经拥有自己代表作的编剧,更多的是初出茅庐尚未进入行业的新人,甚至,这些新人中还有不少没有受过专业训练,凭借着自己的一腔热情已经埋头写了好些年,状态相当“野生”。而原本并非“网红”的编剧把前景未知的剧本摆上台面,也不可能让资方直接拍个链接付款完成交易,开发影视作品是漫长的过程,一种“紧跟潮流”的新形式下,有编剧们试图开辟新路径的探索热情,也有属于一个群体的困顿和无奈。

编剧殊晓岚介绍自己的项目《火爷传奇》

展示的平台,交流的平台

疫情之下,影视行业停摆,线上成了大家沟通的主要手段。编剧帮创始人杜红军在此期间也在考虑做些啥。四月初,《老炮儿》《疯狂的外星人》等影片的编剧董润年在朋友圈里一句调侃,说“现在直播带货太火了,咱么也直播卖剧本吧!”杜红军顺势接过了在他朋友圈下方留言愿意参加编剧们的茬,加上自己原本手头上“囤积”的剧本存货,直播卖剧本的台子很快就搭起来。

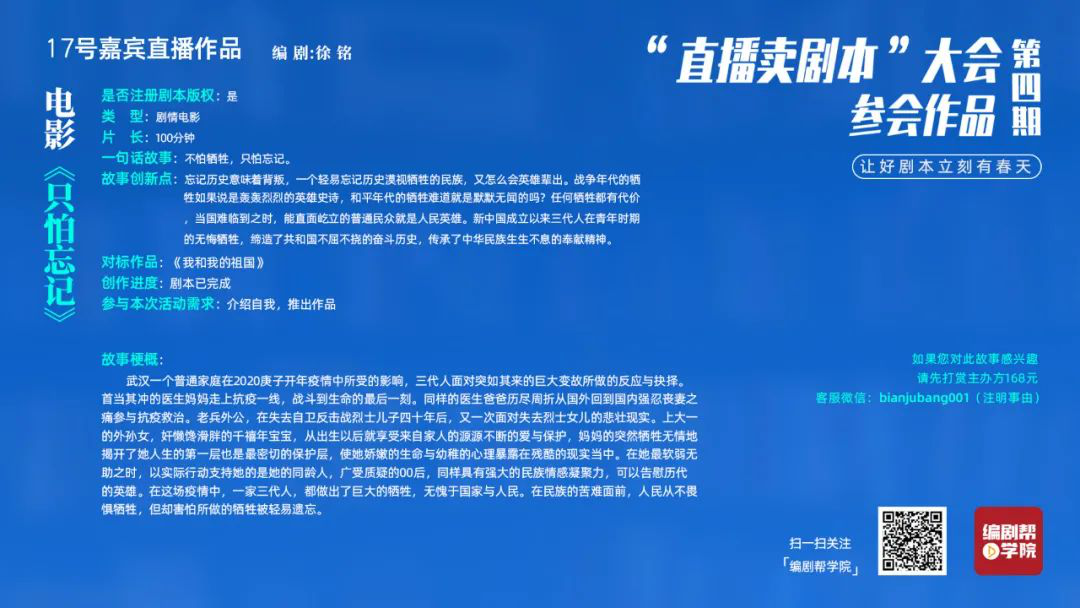

直播中的作品涵盖犯罪悬疑、科幻、玄幻、爱情、喜剧、武侠、动画等多种类型,也有紧贴时下最新创作的抗疫题材。

过去这些年里,编剧帮也在做剧本代理的工作,推广剧本不容易,尤其新编剧的原创剧本,难上加难。传统的方式,一家家找公司谈、参加电影节活动、策划论坛……不仅投出成本大,而且效率低,甚至可以说绝大多数是无效的。

杜红军告诉澎湃新闻记者,如果对象是公司,选择剧本更多会出于商业考量,绝大多数的公司都更偏好改编剧本,也就是所谓IP。即便是已经非常成熟的大编剧,想做自己完全原创的作品,找投资都并不是件容易的事。另一方面,一些年轻编剧入行靠“接活”,即委托创作,无论是改编IP,或者是公司做原创项目开发找委托编剧创作,这个行业也是高度依赖人情帮带和介绍,完全没有关系的人想要进入这个行业几率非常低。“但这些进不来的人里面一定有写得好的人,也有自我表达的诉求,他们也非常渴望交流、得到反馈,我们是不是能有一个平台,让他们有机会被发现、被检阅?”

直播的方式,一方面提高效率、节约成本,也让有兴趣的出资方能够更直观地看到未来合作的编剧是个什么样的人。

线上围观编剧自卖自夸讲故事,其实是件挺有意思的事。有人沉浸在自己编造的情节里动情地讲述到“语无伦次”;有些准备充分些的编剧身兼制片人、导演等主创身份,把自己的剧本称之为“产品”,也会为剧本设定好未来的广告植入方式和收益空间,甚至上升到国家意识形态的高度层面来“贴金”。作为直播的“配套”,实时互动评论、打赏等功能也一应俱全,以不同打赏金额表达对编剧原创剧本的态度,觉得剧本“有点意思”可给予6.66元打赏,觉得故事不够好也可以打个2.22元表达意见,有意向购买剧本需要交付168元意向金进行预约。

毕竟不是职业主播,埋头写字的人卖起剧本来,频频出现“掉链子”的状况,最常见的是网络问题,各种掉线、卡机、麦克风听不清声音,也有编剧悉心做了PPT全程光顾着讲故事完全忘记了翻页,有的编剧自以为准备充足,掉书袋般抛出一大堆唬人理论,急得评论区只催“快点讲故事”。一些编剧并不年轻,从方言口音和直播地点陈设来看,很可能来自几乎没有影视行业资源的三四线城市甚至小县城,而这些“非主流”编剧声情并茂讲述自己对创作的人物的感情,或是畅想影片上映前景的样子,本身也像是一出戏剧。杜红军毫不避讳地将来直播的大部分编剧称之为“业余编剧”,“业余不是贬义词,只是说他之前在从事别的行业,或者还没有成功的作品,没有人脉。”至于是否真的能在平台上成就什么项目,还是得是骡子是马拉出来溜溜。

同时直播的在线实时互动能够让“野生编剧”们得到一手的反馈,事实上,互联网上,收获最多的评价恐怕是“吐槽”,“他们中很多人没有机会接触到行业的资源,但写剧本不是一朝一夕的事情,其中好些人一个剧本也已经写了好几年的时间。但原创的创作和有公司委托的很不一样,委托创作常常会有一群人一起集思广益、每天讨论,但个体创作者能够得到直接的反馈和交流的机会是不多的。”

采访杜红军的时候,已经有30个编剧完成了他们的直播,有兴趣继续了解洽谈的公司有20多家,编剧们科幻、武侠、玄幻写得天马行空,有兴趣的资方还是大多更偏好低成本、见效快的当代现实题材和喜剧,这很正常,符合当下市场一贯对项目选择的逻辑。

杜红军觉得这个收效不算理想,不及预期。他自己也承认,直播卖剧本,从成效上来说,名头大于实质,尤其以剧作本身的属性来说,直播的观看形式和编剧要保护原创性的需求之间是矛盾的,虽然编剧帮有优秀的律师团队从法律上保障直播编剧的权益;也提出了参与直播的电影剧本都是已经完成版权注册的完整剧本,电视剧剧本则至少已经完成5集以上完整剧本等硬性要求,但编剧们也依然需要顾虑直播带来的剽窃风险。杜红军明白,选择直播的编剧,一方面出于新鲜感,更多的也许是出于无奈,“顾虑当然有,但你肯定要平衡这个问题,有的人可能花好几年的时间写出来的剧本,一直就在家里的电脑里躺着,还是说愿意现在有一个机会有可能让人知道?有人肯定是觉得对自己有信心的,也希望通过这样的一个形式能够让一些制片人了解它。”

比起展示的舞台,年轻编剧更需自我修炼

不同的编剧来此有不同的诉求,新人把故事讲得“底儿掉”,也有“老人”希望借此平台抛出他们的绣球。比如已经有20多年经验的导演王小康,带着他具有个人色彩的少年往事电影小说,希望找到头部电影公司共同联合开发制作;《我是余欢水》的编剧余耕也带着自己关于雪山救援的小说《笑苍山》寻求版权交易的机会。

一个被着重强调的点是,来直播的编剧在自我介绍和被介绍时,都会隐去过去的履历,这一点对年轻人来说很友好。虽说现在影视行业的入门门槛不断降低,入门的“敲门砖”依然是十分被看中的东西,没有履历也成为许多新人编剧踌躇不前的障碍。此番杜红军策划的卖剧本大会一早就想好了,重剧本而轻编剧,无论是要求编剧们填写的固定格式的“项目介绍”还是直播环节,都直奔主题让大家直接开始谈剧本。

在问及现在的编剧是否缺少舞台和平台的问题时,杜红军倒没有去“吹嘘”自己这方平台的宝贵,反而诚恳地表示,相比舞台,大部分编剧更缺的是自己的内功和寻找平台的积极性。

“其实现在给编剧的舞台不少了,那么多的电影节,还有各种公司的扶持项目,你要说真的没有舞台吗,肯定不是。但编剧更应该打造自己的舞台,或者说把自己打造成一方舞台。”杜红军说,这些年他见了太多年轻人,“想入行,没有资源,写自己原创,东西还没写,但先考虑的是政策,考虑的是能不能拍,过不过审,先各种自我阉割给自己找借口。到现在我没有见过哪个新人的剧本说是写得真好,可只有在韩国、美国能拍,在中国拍不了,我没见过。”杜红军说。

除了写剧本不够努力,杜红军觉得现在年轻人推自己的剧本,其实也不够努力,“你如果对叙述对象做了足够的功课,比如你写个农村戏,你去找找当地的政府负责宣传的部门,很难吗?你有觉得适合风格的公司,哪怕你去找到一个前台或者负责对外联络的人的电话,说服他们为你引荐老板或者内容负责人,很难吗?很多人一上来先自我洗脑‘我写的东西找不到投资’,其实你真的努力了吗?”在杜红军看来,一个编剧想要进入行业,该做的、能做的努力还有很多。

疫情让行业陷入停摆,后续诸多危机,许多从业者也不免陷入“自危”情绪。寒冬之下,资金和项目量都在缩水,编剧们想卖剧本变得更难,影视公司选择项目也必然变得更挑剔。对此,杜红军倒并不觉得真的是多么坏的事情,“首先编剧本身是受影响最小的工种,整个行业都停工了,你不是刚好可以静下来来创作了?而且过去不觉得每年出产的电影剧集有点过剩了吗?烂片烂剧有点多对不对?如果编剧们非要在这样的‘泡沫’中才有出头的机会,那可能也不是真的这个行业需要的人才。”杜红军认为,吃编剧这碗饭,还是要考才华和能力,“在有才华的有能力的期间,你应该更多的去写,做好更多的剧本储备,其他抱怨外部环境、时机、负能量,所有东西我觉得这个是没有意义的。我更愿意把疫情停摆的这个时间,也看作一个机会去利用它,或者很好的去认识它,就把它变成一种正的东西。”

上个周末做完第六期后,杜红军打算放缓之后直播的节奏。从刚开始计划的一周一次,到之后的半个月一期,以后的直播可能会维持在一个月一场的频率。一开始比较积极加入的专业编剧的“头部”效应和新鲜感逐渐消散之后,直播的效果也逐渐打了折扣,从最初第一期的4500人在线观看,到上一期只有五六百人。更好的内容和更有针对性的包装、带货形式,以及是否可以联合更有效的资源来共同推进编剧们的剧本带货之路是杜红军眼下尚在思考的事情。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司