- +1

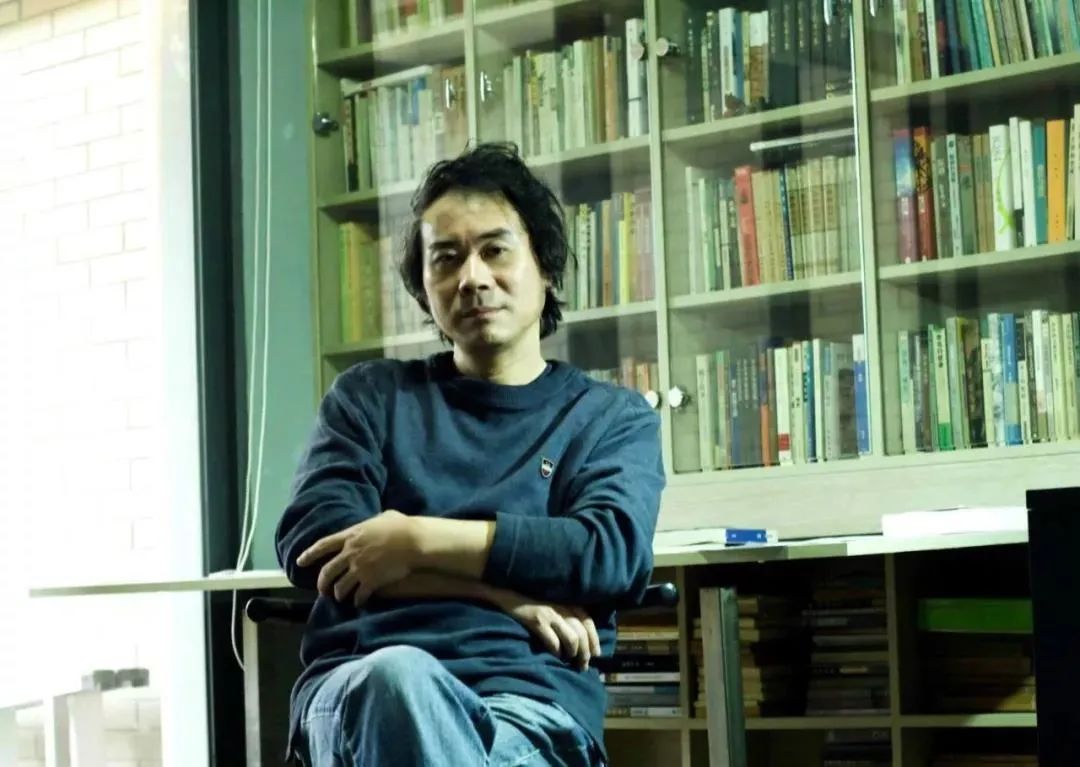

“特立独行的作家”陈希我:文学进入的是人性

舒晋瑜 创意写作坊

陈希我,福建人,作家、文学博士。曾留学日本,现供职于国内大学。主要作品有小说《抓痒》《冒犯书》《大势》《移民》《我疼》《命》,随笔集《真日本》《我的后悔录》,学术专著《享虐的文学》等。作品曾获英国笔会奖、人民文学奖、《文学报》新批评文学评论奖,登首届《收获》排行榜,进入美国《洛杉矶书评》中国当代最佳小说12部,五次获华语文学传媒大奖提名。作品被翻译成英、法、意、日等多种文字。英国《经济学人》称其为“特立独行的作家”。

日籍华人林修身将财产“裸捐”后患“心碎症”去世。“我”作为记者开始追寻他的生平。他原是中国东南沿海的疍民,孤身流落到日本。在众多知情人的讲述里,他的形象就像外号“U”一样,极端对立,复杂多面。而被讲述者林修身也在阴阳界掊心自述,忏悔和拷问自己在战争、情欲、爱恨、身心之间的撕扯,可他已在阴间的妻子香织出来戳穿:这忏悔也不过是自诩的策略,这心也不过是幽深的“容器”。但即使是这颗心,它确实存在吗?

——《心!》陈希我 著

陈希我:我理解的文学高度是冒犯

《中华读书报》记者 舒晋瑜

评论家李敬泽在陈希我小说集《我疼》的序里坦率地评价:“陈希我从来不是一个令人愉快的小说家。他根本不能指望人们喜欢他或者爱他……他太有方向感,太专注,因此他单调;他太严厉、太彻底,因此他枯燥。他也许比任何其他小说家都更深入地分析了我们的经验,但面对我们的经验,他也比任何其他小说家都更为粗暴,他像个外科大夫,他让我们重新想起现代文学史上最初的小说家形象——提问者的形象,是的,作为小说家,他是提问者,而不是表现者或梦想者。”

新书《心!》在《收获》长篇专号2019春卷首发后即引发关注。陈希我从不满足于讲一个跌宕起伏的故事。在他那里,那些情节不过是事物的表象。他所感兴趣的是故事的内核。他关注身体与人的关系,探讨灵魂的内面,并且从不会采取温和混沌的态度。某种意义上,他是粗暴的,他热衷拷问人性。他对此深为着迷。北师大教授张莉说:“如果你是陈希我小说的长期读者,读到他的最新长篇小说《心!》时会有既熟悉又陌生之感。这当然是属于他的作品,但同时更具冲击力,你会发现他重新调动和运用了他的经历和经验。在我看来,《心!》是陈希我的个人突破之作。”

舒晋瑜:您是从什么时候使用“陈希我”的笔名?

陈希我:2000年前后。我原名“陈曦”的“曦”太复杂,太矫揉造作,还早晨太阳呢。我这原名让我吃了不少苦头,常被人写错叫错,到日本后,作为中国人姓名本来可以直接用汉字,但没有“曦”字,只能由我自己按读音xi写上片假名“シ”。把这麻烦的“曦”换成简单的“希”,加个我,我也是简单的名字,大大方方,我行我素,很少人把“我”用在名字上。就是希望我自己。那时候我到了用福州俗语是“靠墙墙倒,靠壁壁崩”的地步,只能靠自己。当然也有自持:“知我者希,则我贵也。”

舒晋瑜:大学二年级的小说《坟墓》,开篇就写母亲死了。“我”把母亲的东西锁进她房间,永远不想打开,这个房间就是母亲的坟墓,之后“我”迎娶了妻子,慢慢发现妻子却越来越像母亲——好像自写作初始,您的作品就不是阳光的?为什么?

陈希我:只能说是天生的。作家看世界的视角很大程度上是天生气质使然。川端康成“孤儿根性”就来源于他童年经历吗?童年家庭频繁死人的多了,只不过川端是特别能感受能咀嚼这经历的人。鲁迅为什么要特地说他仙台住的客店旁边就是监狱,他吃的是和囚人一样的饭食?我记得余华也回忆小时候曾经住在太平间旁边。好作家是特别善于感受黑暗意象的人。曾经有研究旅日华文作家的研究者问我人生的“原风景”(日语)是什么?我答:棺材。确实我小时候家里厅堂一角始终立着两副棺材,那是我祖父母为自己准备的寿棺。这固然对我有心理影响,但住在这房子里的我表姐表兄却没有太多感觉。回到《坟墓》,当时我不到20岁,严格说尚未涉入生活,家庭、婚姻,人生的破败并没有展现出来,但天生对黑暗的感受,使我虚妄(鲁迅语)地这么写了。

舒晋瑜:您曾经谈过福建师范大学教授孙绍振对自己的影响,其中谈到他让你知道了文学的高度。您怎么理解“文学的高度”?

陈希我:我理解的文学高度是冒犯、撕开。孙老师具有极强思辩能力,不信权威,不满足于既有解释,凡问题都要质疑,拿来撕一撕,看到更新更深的部分。他的思维方式照亮了我。

舒晋瑜:在中国作家中,您应该是接受退稿比较多的作家。总结过自己被退稿的原因吗?有无数退稿,您还这么自信,自信来自什么?

陈希我:被退了20多年。其实我现在还在被退稿,在写的时候纷纷来约稿,但到头来总是某种原因,纷纷不用了。我大概是中国很少的已经成名了还会被退稿的作家。有时候也想,我能不能写得庸常一些?我18岁时,孙绍振老师看了我《坟墓》就到处推荐我,但一直没发表,原因是不够光明。有编辑建议加“光明的尾巴”,我不肯,宁可不发。当时还有说我不会写小说的,让我要先写现实主义的,再搞“现代派”,所谓“先学走,再学跑”。确实我小说一直很不老实。不仅是意识上,单是写法上,就是后来先锋小说那种东西。所以后来有人说你那么早就搞先锋了,是很早,1980年前后,中国先锋小说被承认是在80年代后期(那时我已经出国了,不写了)。90年代先锋小说被普遍认可了,我还是被认为在内容在思想方式不正常。所以我仍然被退稿。我《冒犯书》里的小说基本是90年代写的,绝大部分都被至少退过一次稿。至于自信,勿宁说是赖皮吧!一方面当然觉得我走的路是对的,但被退了20多年,也会自己怀疑自己。太绝望时也想过弃笔,但回头又写了。不写我能干什么呢?我认定我除了写作别的什么都干不了,其实就是顽固地不想干的东西就是不去干。

舒晋瑜:您觉得,自己作品具有哪些特质,这些特质受到哪些方面的影响?阅读?经历?

陈希我:黑暗,或说幽暗。我对人性暗境极度迷恋。影响当然有,早年的安德烈耶夫、陀思妥耶夫斯基、卡夫卡,后来的芥川龙之介、谷崎润一郎、鲁迅、萨德,我都喜欢他们。但与其是影响,勿宁是遇见,即遇见同道,得到鼓励。一个真正的写作者写什么怎么写,根本上是来自自己,他有极强的自主性、自我出发性,且不可遏制,死不改悔。太多受阅读影响不是好事,会表面化同质化。至于经历,作家经历固然影响写作,但重要的是感受力与思维能力。当年那么多“知青”,能成为“知青”作家的并不多,而能像王小波《黄金时代》那样写“知青”的更不多。

舒晋瑜:有一种评论认为,揭示黑暗和痛苦的写作,无法给读者带来阅读的愉悦感,您怎么看?挖掘人性的奥秘或黑暗,必须要写得那么残酷吗?

陈希我:美有两种,一种是优美,给人浅薄的愉悦。另一种是崇高,那是沉重深刻的美。崇高美的价值就在于受难,通往美的手段就是残酷,从而给人巅峰的愉悦。

舒晋瑜:《我疼》中的各种让人“疼痛”的故事,撕开了生命中的疼痛,也让我们思考和审视疼痛。冒犯、尖锐,您在书写的过程中,考虑过读者的接受吗?

陈希我:写作首先是自救。我相信,只要作者真诚,就必然会打动读者,从而激发起与读者互救。我把作者和读者定位为恋爱关系,恋爱中双方是心有灵犀的。不能心灵相通的,我们就无缘。当然我这么说,也是把恋爱理想化了,任何比喻都是瘸脚的。说到互救,要救还是不要救?我想起鲁迅“铁屋子”的说法。我觉得生命本身就是“铁屋子”,我身体难受时,就特别能感受到被锁住的感觉。在世俗价值上说,也许唤醒疼痛是不道德的,但在文学价值上,只有被唤醒疼痛感的生命才有存在感。有人会说梦醒了无路可走,文学不是给人指明道路的,这世界上有路吗?作家是明知无路却还要去走的人,不,不能说走,是踯躅,是绊脚。

舒晋瑜:执着的创作中,您一直探索精神之路。如何评价自己走过来的创作之路?您所强调的精神性在作品中的体现,达到自己的理想了吗?

陈希我:我把文学境界分为四个境界,写实境界,就是能够描绘客观现实,这是最基本境界。高一点是象征境界,能够有寓意地面对世界。再高一点是思想境界,最高境界是精神境界。说到精神性,可能会误解为跟思想有关。不,思想是理性的,但精神是非理性的。也许有人会想到宗教信仰,也不是。信仰是有价值观的,但精神性没有,它是混乱的,是一种病性。陀思妥耶夫斯基就达到了这种境界。舍斯托夫之前人们基本是把陀的写作当作信仰写作,其实他也不信上帝,这使得他的文学异常纠缠混乱复杂从而璀璨。我之前的写作虽然一直探索幽暗国度,但还是理性探索,一直有价值观的,但到了《心!》我真的是混乱了,越探索越幽深,越没有头绪。这是一种多么绝望又多么具有向死的魅惑的写作啊!这样我才达到了自己的理想境地。

舒晋瑜:在您的诸多作品中,直击社会现实的《移民》好像更受欢迎,更多揭示人性现实的作品却受到争议。您想过调整自己的创作状态吗?

陈希我:《移民》也揭示人性,只不过它故事性强一些,而我其他作品基本是直接开剥,整个叙事由此决定,故事性退居二位。也有研究者说《移民》里的人物不像我其他作品里的人物那样纠缠。《移民》里的人性是向一个方向流下的,也因此张力少了。当然是相对于我其他作品而言。这样的作品可能容易把握,也容易在日常层面上被理解。由此产生两个问题:一,讲故事多了往往会淡化纯文学的品质,原谅我还用“纯文学”这个概念。二,作品里的面貌可以超越日常生活面貌,据说陀思妥耶夫斯基小说中的面貌并不是那时代俄国生活面貌。我想这两个问题值得我们用心探讨。

舒晋瑜:可否谈谈新书《心!》,既有对人性的尖锐追问,写作技巧也更成熟。您认为与自己以往的创作相比有哪些突破?

陈希我:《心!》是我目前为止最接近精神境界的作品,以后我会继续在这条路上走,越走越远。我刚完成的长篇是自我撕裂、自我打脸。这是一种跟以往不一样的写作。我们迷信理性太久了,我们被知识所规训,我们虽然会有背离理性缺乏知识的时候,但我们会觉得不对,或“理”不会支持。我们相信真理、真实、作家能够把握真实,这也就是有人觉得我的《心!》看不懂的原因。无论诸多叙述者如何带着自己视角来描述主人公,无论他们多么居心叵测,无论如何“罗生门”,但总归有个真相吧?福克纳《喧哗与骚动》最终就还是交代了客观事实。但伟大的芥川龙之介却根本不交代。改编他小说成电影《罗生门》的黑泽明也在影片最后体现了人性回归,但这在芥川笔下根本没有。芥川实际上是涉进了一个无法解决的悖论深海:小说小说,不能不说。你既然讲述,怎么可能没有真相?既然用语言,就怎么可能没有逻辑?既然有逻辑,就一定会有价值观。这也是我所无法解决的,我能做的就是像芥川与陀思妥耶夫斯基那样“众声喧哗”,讲述与讲述互相打架,良知也不是确定的,没有结果。这就使得写作失败。是的,《心!》写的就是失败,不仅是人心探索的失败,还是叙事上的失败;不仅诸多人对主人公叙述时失败了,而且我自己写作也是失败的。它是理性的失败,是价值观的踏空。恰恰因为它失败,它有了全新的意义。如果它被认为是成功了,那么它就是平庸的东西。

舒晋瑜:此前您写过《大势》《罪恶》《风吕》等很多涉及日本的作品。旅日经历对您的生活和创作带来怎样的影响?

陈希我:外在的,是国族及文化上的冲击,这在《大势》等作品里有所体现,当然作为小说它不可能是单一思想的体现,实际上我即使过去写作,也一直在黑暗中游弋,黑暗不可能单一。因此我的小说写作不可能只停留在国族文化上,这些是社会学政治学价值上的文学,不是纯粹的文学,文学进入的是人性。在探寻人性幽暗上日本文学做得相当精彩,不是影响,是怂恿,把我打开了。当然我也曾经写过许多日本文化随笔,有笃定的价值观,确信有可走的道路,这些在一定层面上是正确的,但用文学之眼来观照,这是一种浅显。作为作家,我后来对这些随笔乃至不可避免地也体现在我早期小说中的确信性有所反省,那所谓真实,不过是用自己中国的眼睛形塑日本,又用自己日本的经历来回观中国,如此而已。

舒晋瑜:学者贺仲明说,“在陈希我对现实日常世界的批判和阴暗化揭示中,也偶尔可以看到隐藏在背后的内心痛楚和对理想人性的追求,在他所表现的虚无生活背后也可以看到爱的一丝光明。”您如何看待他的评价?这种温暖之光,是很难被读者注意到的吧?

陈希我:“黑暗底下的光”,我曾经说过,这来自十字若望神学思想。从美学上说,它也具有反差之美。我作品中这种光确实不容易被注意到,贺先生指出了,我很感激。我们的思维基本是线性的,缺乏层次,更难有“二律背反”。当我说我的《抓痒》写的是坚守时,没人认可;当我说自己是理想主义者时,更被认为是在自己脸上贴金。但其实作家就是一只脚企图搭上天国门槛,另一只脚永远在地狱里。但我这么说,仍然是在说有天国,有明确的光,我仍然是在指认上帝。实际上我们是处在黑暗中,有没有光?仍然有,但这光并不是确定的东西。它不是普遍词意上的精神的东西。精神太虚无缥缈,它是身体。那身体岂非是确定的东西?不,当身体成为可阐述对象时,它是确定的,但当不可阐述,它是比精神更不可捉摸的东西,就像不被阐述为任何意义(包括爱)的拥抱,那种紧密的触感,深渊里的感觉。不知你有否这样的体验?抠身体某个部位,疼,但是那种无以言状的痛苦加温柔,语言无法描述、思想一介入就走样。如果一定要描述,就是“晕幻”,我找到这个词。

舒晋瑜:您如何看待身上有很多标签?

陈希我:标签便于识别,有人说我是识别度非常高的作家,这是好事,但也是坏事。容易被记住,也容易被简单理解。我都不知道怎么描述自己。

舒晋瑜:“文如其人”于您来说合适吗?您觉得自己是怎样的作家?

陈希我:我就一个“文学疯子”,否则我不会20多年几乎发不了作品却还写,也不会到现在喊着“远离文学”却还写着。也许有人会觉得生活中的我并没有尖锐的面貌,那是假相,或说是外在的我。要走近我,就跟我谈文学;要搞定我,就说你作品写得真好哇!惟文学能让我敞开,惟写作能给我生存,其他都是为生活而敷衍,为责任而妥协。

本文转自“收获”

推荐阅读

《写小说的艺术》

安德鲁•考恩 著

2015.10

这本书以细腻、亲切的视角,提供了极富实用性的创作技巧指导——从记日记到编辑修改,从创意的激发到语言的精妙使用,以及对于掌握小说写作关键要素(结构、人物、声音、场景)的建议。

点击“阅读原文”购买

每一次写作,都能令我们变得更好

本期编辑 | 温不叔

阅读原文

原标题:《陈希我 | 我理解的文学高度是冒犯》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司