- +1

中国最后一个母系社会:男不娶,女不嫁

原创 周刊作者团 世界华人周刊

世界华人周刊专栏作者:令狐空

王尔德曾经说道:“结婚的唯一美妙之处,就是双方都绝对需要靠撒谎过日子。”

钱锺书则把婚姻比作围城,还感慨无论是谁,结婚后会发现,娶的是另外一个人。

时至今日,人们对婚姻愈发谨慎,甚至出现了大量恐婚族。在婚姻面前,无论是男性还是女性,都承担着巨大的压力。

买房、婆媳关系、育儿等问题,仿佛如来佛祖扔下的五指山,不由分说地把我们和猴哥压在一起。

但是,在中国却有一个地方,新婚夫妻完全没有这些烦恼。

那里被称为女儿国,也是中国最后一个母系社会——摩梭人。

摩梭人主要生活在四川、云南交界处的丽江市泸沽湖畔,约有5万人口。

湖畔周围多山,峰峦耸翠,倒影翩翩,空水氤氲。荡舟于湖,仿佛行于百里画卷。

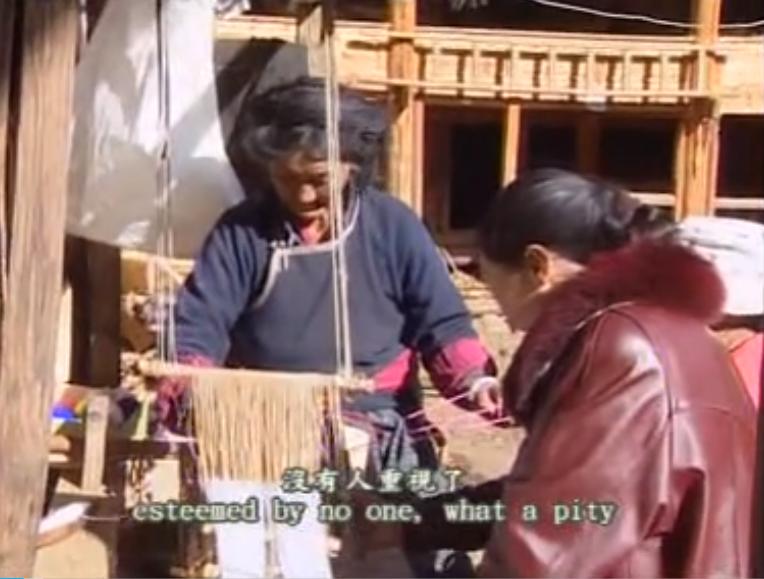

上世纪90年代,香港导演周华山为了研究母系文化,特意在摩梭山区生活了一年多,拍成了纪录片《三个摩梭女子的故事》。

由于文化传统的不同,他们的思想在我们看来极其颠覆。而在颠覆中,让人们不由自主地向往和反思。

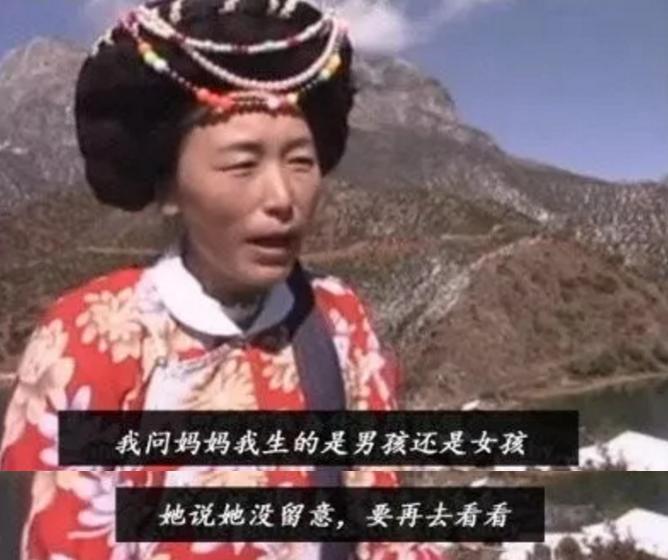

有一个叫达史拉错的姑娘,她生小孩的时候由妈妈在家里接生,朋友打电话问她孩子的性别。

她当时就懵了,因为从来没有考虑过这个问题。她连忙问妈妈,结果妈妈也没有留意,说当时只看了一下孩子的手和脚,并没有看是男娃还是女娃。

妈妈和姥姥竟然都不关心孩子的性别,这在其他民族看来是不能想象的。

每当孩子在医院降生的时候,产房外的丈夫、父母、公婆都焦急等待。大家关心的无非两点,一是母子平安,二是孩子性别。

有一些家长,甚至不生男儿不罢休,仍然抱着千年前的陈旧思想。像《超生游击队》中的黄宏和宋丹丹,为了生男娃不惜奔波万里、浪荡天涯。

不禁羡慕起,她们那种淡定的态度和懵懂的神情。这种问题,原本就不应该考虑。

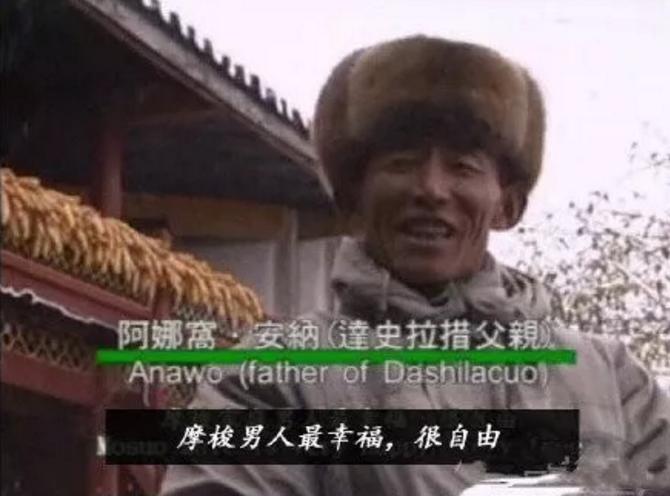

有一名叫阿娜窝·安纳的大叔,他的女儿嫁给了一个汉族人。按照汉族的礼节,男方给女方彩礼钱,然后女方给他家当媳妇。

大叔听后不以为然:“我不赞成这个意见,因为我不是卖女儿。他们高兴的话,他们就成一家,但我的女儿还是我的女儿,不属于你的。这是金钱关系,没有人的关系。”

这位大叔,虽然皮肤有点黑,怎么越看越帅呢?

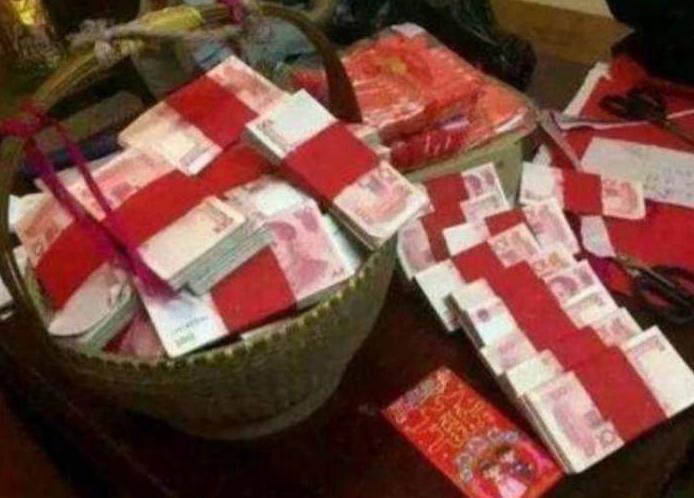

神州大地,广袤无垠。既有流传万世的伟大思想,也产生了不少负面的传统。以往的媒妁之言,彩礼之聘,发展至今有发扬广大之意,网上不时有因彩礼罢婚的新闻。

这其中,山东菏泽市最有创新精神,三斤三两百元钞,万紫千红一片绿。有人专门称过三斤三两百元钞,大约值13.6万元。

只要两情相悦,就可以天长地久。

爱情本身,难道不就是心与心的对话吗?掺杂金钱之后,会不会变了味道。

“岳父在上,请受小婿一拜。”

一些男读者看到这里,估计会想找摩梭族的姑娘恋爱,为老丈人开明的想法鼓舞不已。别急,你需要先了解下他们的习俗——走婚。

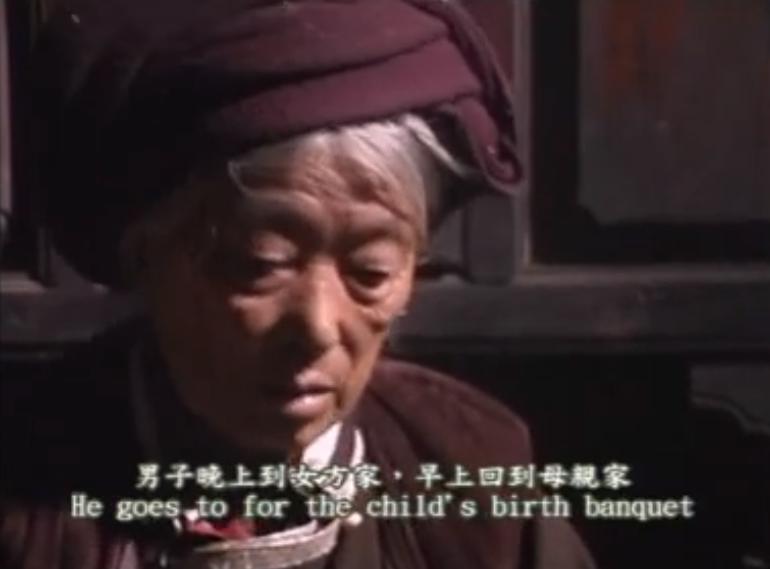

所谓走婚,指的是青年男女在白天集体活动时,通过歌唱、舞蹈传达心意,如果彼此看对眼,就可以进一步发展。

这种走婚,只建立在感情的基础之上,与外界的其他条件无关。等到男女分手后,还可以和其他人自由走婚。

当生下孩子后,一切由女家照顾,男方没有义务也没有权力抚养。所以,如果你想娶一个摩梭女孩,就必须忍受和孩子分离的痛苦。

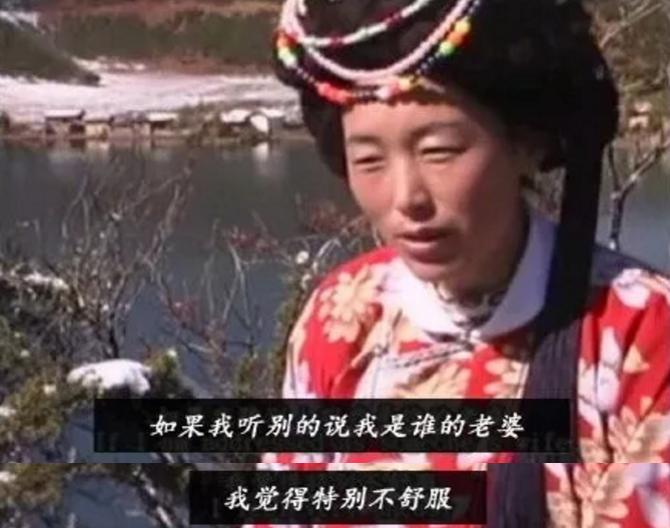

“如果我听到别人说我是谁的老婆,我会特别不舒服。我不是他的,他也不是我的。怎么能说他是我的什么,我是他的什么。我是我,他是他。”

对于想娶摩梭姑娘的男性来说,除了要和儿女分离外,还有一个更迫切的问题,女方大概率不和你同居。

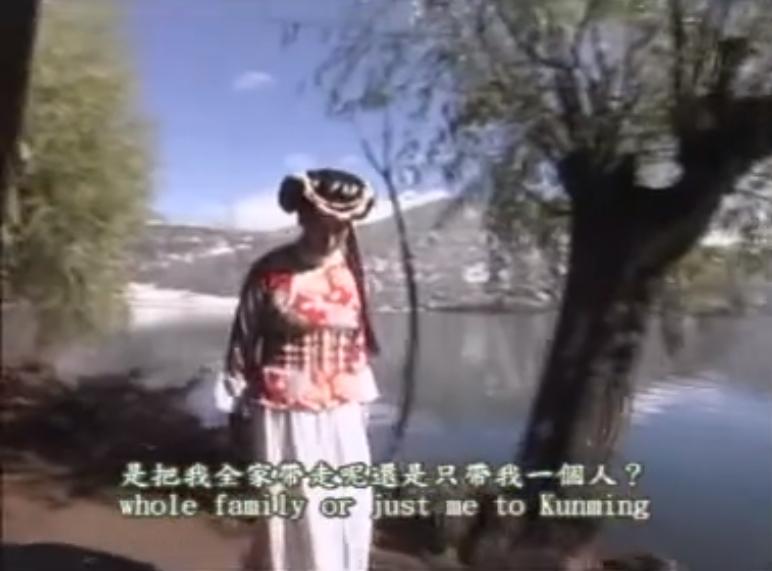

有位汉族小伙,和一名摩梭女孩相恋,想把她带到昆明。结果姑娘问道:“是把我全家带走呢,还是只带我一个人?”

这次轮到汉族小伙懵了,当然是带她一个人,怎么可能把岳父岳母大舅子小姨子都带走。结果摩梭姑娘拒绝了他,她要和家人生活在一起。

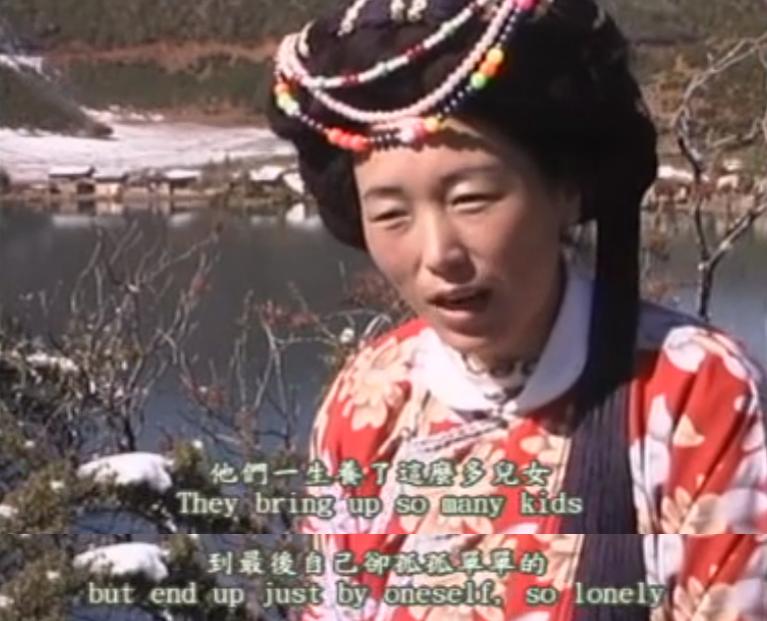

在这个大家庭里,没有婆媳、翁婿、姑嫂、妯娌、叔侄等关系。所有姐妹共同抚养孩子,都被孩子唤作妈妈。

这种守护大家庭的传统,既可以在白天和最亲的人生活在一起,晚上又可以和最心爱的人在一起。

而且在无形之中杀死了很多问题,比如婆媳矛盾在这里根本就不存在,养老问题也得到了妥善处理。

募然回首,灯火阑珊,真理往往在无意中被发现。几乎困扰所有国家的养老问题,竟被摩梭族轻易解决。

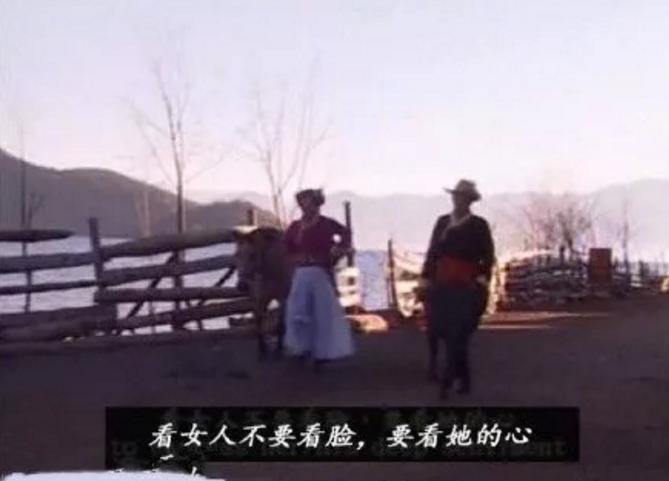

“看女人不要看脸,要看她的心。摩梭人没有处女这个概念,看人不能这样看,对女人要很尊重。不尊重妇女,就等于不尊重自己的母亲。”

作为一个母系社会,女性居于核心的位置。每个摩梭人都会唱一首歌:“慈祥的母亲,美人中的美人。”

比如家庭的喜庆祭典,大型的物品交换或买卖,都是由舅舅或其他有威望的男性担当。通过合理的分工,使族群长久地繁荣安定。

“天上飞的鹰最大,地上走的舅舅最大。”从这句古老的摩梭格言里,听出了男性的不凡地位。

如果把这种地位,和父系社会中的女性相比,就能感受到这种体制有多么人性。

看到这里,估计不少人起了效仿之心,这恐怕难于上青天。

母系社会的本质,是由于人数少,血缘近,财产观念不强,所以他们可以吃大锅饭,每个人能不计酬劳地帮助他人。

如今的摩梭人也渐渐受到了影响,来自四面八方的游客,冲击着他们的价值观。

“以前的衣服都是自己做的,现在都是从外面买的,每个村寨只有一两个老人自己做衣服。这些手艺慢慢丢失,没有人重视。”

当电视机进入生活后,许多摩梭人也同我们一样,被影视综艺吸引,每天守在电视机前,越来越少出门参加集体的活动。

他的结局,当然是被鄙视,并挨了两耳光。因为这是一个连小费都不肯收的族群,他们信赖的是公平,用双手赚取财富。

只是财富本身,就是一种侵蚀。这个过程很慢,但不得不警惕。

当我们在惊叹摩梭人的独特文化时,有些闯荡都市的摩梭青年认为我们的文化才是更好的。

其实,文化本身又有什么高低呢?细心观察就会发现,历史的发展,并不一定代表进步。

母系社会中,女性占据了主导地位,但并没有因此压迫男性,男女之间相对平等。

等到父系社会的时候,紧接着就进入了奴隶和封建时代。国家确实强大了,但就普通民众而言,处境反而更遭。女人渐渐变成了男人的附属,男人也沦为统治阶级的工具。

且不说万恶的一妻多妾制,就是现在的一夫一妻制,也未必胜过母系社会的走婚传统。

人法地,地法天,天法道,道法自然。走婚,可能更接近自然。

并不是推崇这种制度,但这种超前的婚恋观和价值观,能为我们带来一些启发和思考。

比如男女平等、果断放手、抚养老人,这些都值得借鉴。

希望摩梭人能够将传统延续下去,他们打开了一扇窗,让我们看到了另一番瑰丽的风景。

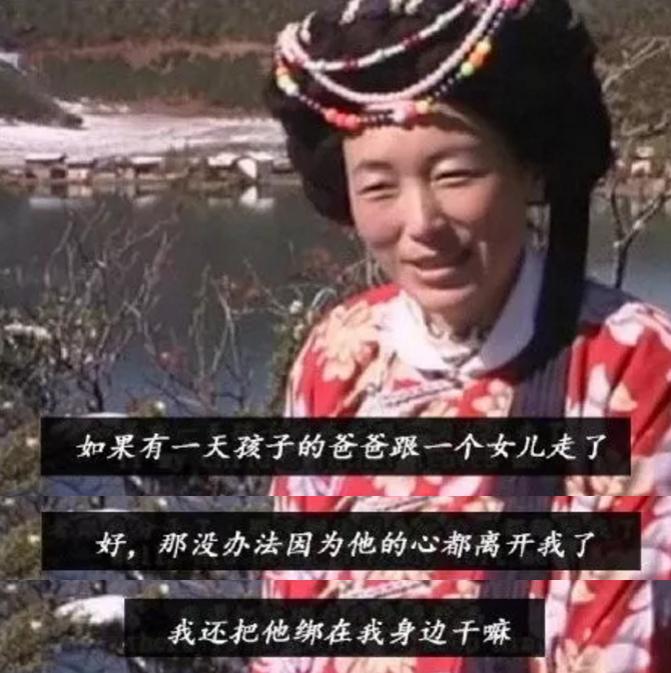

最后,用达史拉错的话结尾,单单是这种昂仰的姿态就值得点赞。

“如果有一天孩子的爸爸跟一个女人走了,那没办法,因为他的心都离开我了,我还把他绑在我身边干嘛?反正我还有这么大的一个家,有我的外婆妈妈,姐姐哥哥照顾我,她的爱只是我生命中的一部分,是不能和大家庭的爱相比的。”

◇ 参考资料

纪录片《三个摩挲女子的故事》

原标题:《中国最后一个母系社会:男不娶、女不嫁,一位香港导演揭开了她的神秘面纱》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司