- +1

声音实验剧场X城市漫步:一场寻找吴人小杨的时空之旅

澎湃新闻记者 王昱

按照短信指示,参与活动的全体成员必须在上海九江路江西中路口的礼和洋行大楼前汇合。这栋兴建于1898年的优秀历史建筑并不难找,就坐落在上海著名地标圣三一堂的对面,清水红砖的外墙和半圆拱券外廊是它醒目的特色。

让人诧异的是,当天的参与者几乎都是女性,有刚刚毕业的大学生,有从事金融行业的白领,还有医院的护士、电商从业者等等。结束了 “破冰”环节后,领队的工作人员给每人发了一只耳机,还有一只文件夹,里有夹着一份来自“1937年11月14日”的《申报》报纸,和一张被密密麻麻地名覆盖的旧上海地图。

随着耳机里电波的“呲啦”声响起,我们的旅行正式开始了——

“1937年末,日军已经打到上海,整个上海几乎全被日本人占领,上海市中心的租界是唯一没有被攻下的地方,就此成为孤岛一样的存在。全国的有钱人涌进这里,穷人也都设法进来避难。1938年3月8日,16岁的苏州人小杨怀揣着枣泥麻饼,随难民潮涌进租界,她想要找到在这里唯一的亲人小舅寻求庇护......

2019年3月,《此地吴人》作为上海双年展和澎湃市政厅共同发起的“你的地方”城市项目的参展作品上第一次出现在公众视野,创新的形式和独特的体验引起不俗的反响。今年,实验剧场共同体“老妖精”又带来了2.0版本的《此地吴人》。而这一次,老妖精牵手稻草人旅行进行了一次深入的“跨界”合作。

在稻草人旅行官方网站上,“声音城市漫游《此地吴人》”作为特别企划出现在了“微旅行”的分类里。

与以往的“城市漫游”不同,这次参与者需要戴上耳机,听着故事,跟着“小杨”这个虚构人物的足迹穿梭在一连串的城市地标里:申报馆、世界书局、青莲阁、天蟾舞台、会乐里……同时,在行走的过程中,还会在不同的场景里,碰到形形色色与故事有关的人或事,亦真亦假,游走在现实与梦幻里。

对于老妖精来说,这次的合作也是一种全新的挑战——用公共空间代替传统剧场,用声音表演拉近与普通观众的距离,在既定的路线里完成一场“时空交错“的非凡体验。老妖精不断探索艺术创作边界的热忱似乎在告诉我们:只要有脑洞,一切皆可能。

澎湃新闻私家地理独家专访老妖精核心成员杨之龑,一起聊聊这场声音城市漫游《此地吴人》背后的创作故事。

澎湃新闻:这次是在怎样一个契机下,决定和稻草人旅行展开《此地吴人》合作的呢?

杨之龑:与稻草人旅行合作的契机其实很偶然。去年下半年正好在一个座谈会上遇到了稻草人旅行的成员。我知道他们是做年轻人旅游的项目,看过他们的东西,觉得挺有意思,于是就大着胆子跟他们的一位同事聊了聊,之后她把我们介绍给了另一位负责城市微旅行项目的同事。结果稻草人那边也还挺欣赏这个点子,于是我们就接上头了。

其实《此地吴人》是老妖精团队一个叫做“到此一游”系列项目的第二件作品,第一件作品在定海桥街区,也是声音和实景行走的形式,作品内容是基于老妖精和定海桥互助社若干社员找到的“个人与社区的连结”的故事。去年我们还做了第三件作品《甄文花的公交梦》,作品发生在杭州7路公交车上。所以可以发现,我们团队对“用游客视角去打开城市,重新发现日常”这样的形式一直很感兴趣,大家也都看到了它的推广性,我们也希望通过这种形式让更多人看到我们的作品,希望更多人能了解不一样的实验艺术形式,我觉得这是一个可以尝试的方向。

参与者在礼和洋行遗址前集合。 本文图片除特别注明外均为澎湃新闻记者王昱 图

澎湃新闻:这一次跟稻草人合作,你们怎么分工呢?

杨之龑:简单来说的话,我们主要负责内容,他们负责销售和推广。但同时,稻草人方面也会站在自己熟悉的客群角度给我们提出一些建议和指导。比如他们希望线路可以再长一点,并且提议了可以增加的地点,这样会更加符合“城市漫步(City Walk)”的形式。然后我们根据他们的意见,以符合我们美学和想法的形式呈现出来。内容做出来了以后,我们会邀请稻草人方面的工作人员,一些媒体的朋友,和我们团队成员一起进行内部测试,去解决一些技术上的问题。

这次合作对我们来说也是很大的挑战,因为以前我们可能没有试过把事情讲得这么直白,这么清楚,我们更倾向于开放给观众自己去想象。但稻草人方面可能觉得需要故事做得更通俗易通些,更符合他们受众的需要。所以其实从内容到推广,我们之间的合作都挺紧密的,需要不断地交涉、协调,可以说是一个互相学习和磨合的过程。

澎湃新闻:合作中有哪些相互妥协的地方吗?

杨之龑:整个路线上,稻草人这边也提出一些意见,毕竟他们也觉得需要有一些自己熟悉的可控的点。最大的变化就是时间上延长了,因为原来的版本,差不多一个多小时就结束了。稻草人希望能加到两个多小时,我当时的第一反应是大家真的这么能走吗? 但因为他们有比较丰富的“城市漫步”的经验,站在他们的角度,他们会觉得两个小时的长度比较适合,还有一些建筑物或者景点比较有料,放进去的话会更加吸引人,于是我们就想办法把它们融合到故事当中去。

另外,其实从故事线来看,越到后面,整个情感方向是下沉的,可能缺少一些令人开心的,能让人兴奋的点,这是我们想要的效果,但可能对于稻草人来说,他们更习惯在后续的体验中继续添加一些亮点和火花,重新激发参与者的期待。所以在这方面,我们也展开了很多的沟通。

其实也不叫相互妥协,更确切地说我们找到了平衡点。

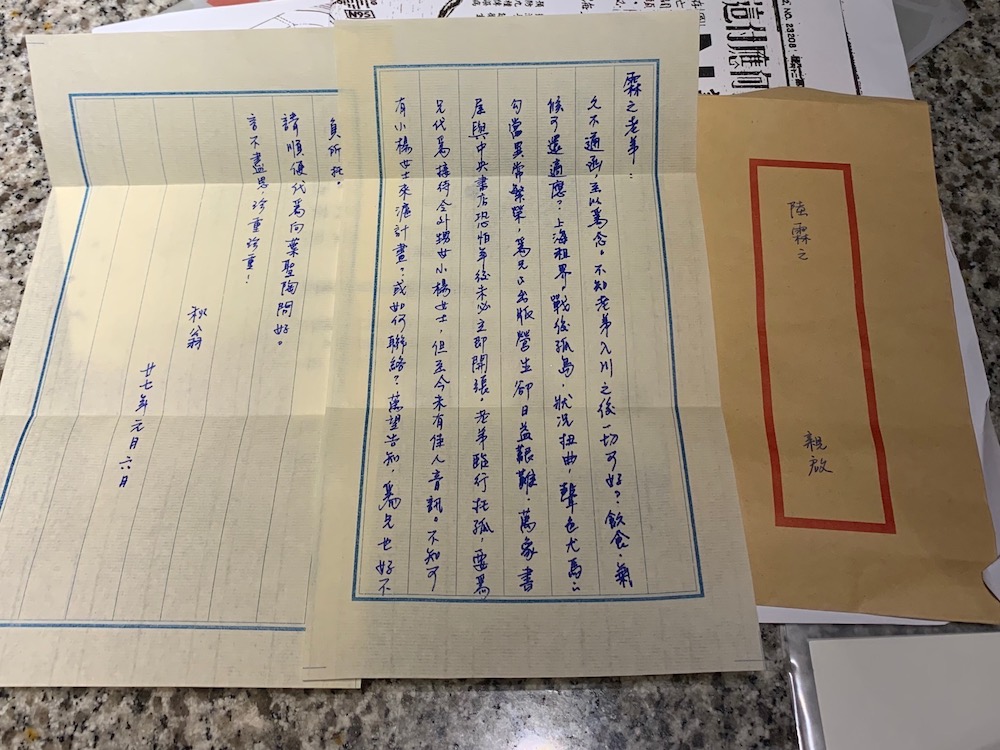

寻找“小杨”的重要线索。

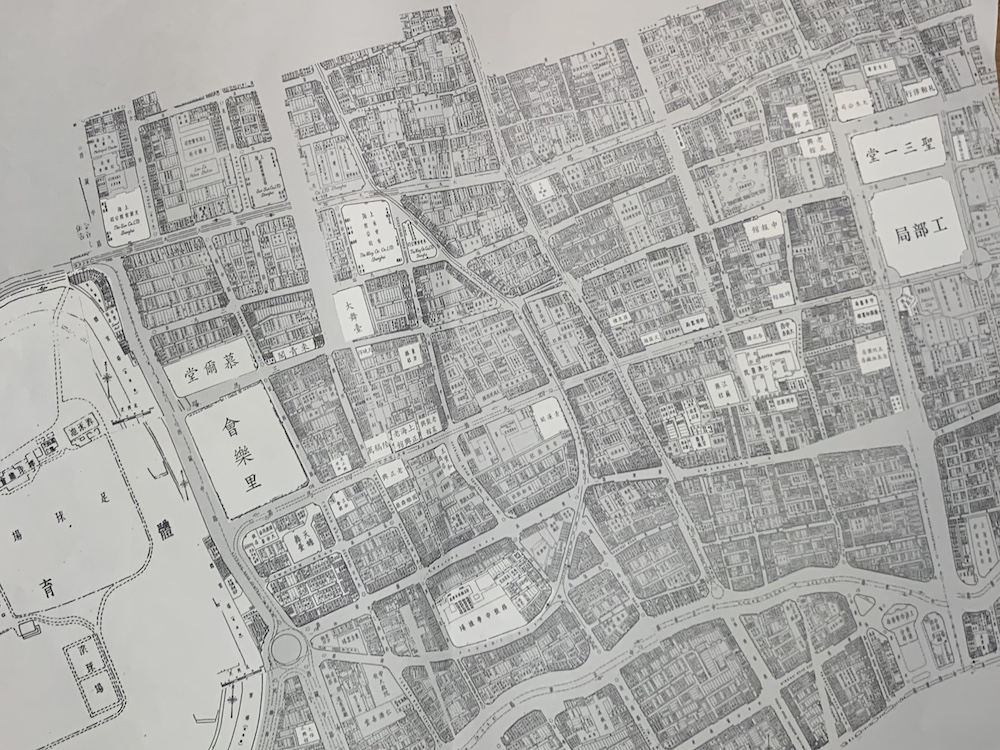

老上海地图。

澎湃新闻:最后开放式的结局,你们会有争论吗?

杨之龑:我觉得好就好在稻草人对于内容创作上的态度是很开放的,他们不会对我们内容和框架性的东西有太多的干涉,只是站在市场的角度,关于如何去包装和推广给了一些建议,在用户体验上如何更契合稻草人的受众,提出了一些想法。所以算得上是无与伦比的顺利,还蛮幸运的。

澎湃新闻:行走过程中的领队和演员是老妖精团队的成员,还是有一部分是稻草人旅行的工作人员?

杨之龑:演员都是老妖精团队的成员和朋友。说起领队这个事情,其实去年3月份,我们做过1.0版本,那时是没有领队和分组,整个过程中,观众根据音频和其他线索自己去一路寻找。不过,稻草人觉得有领队的话,组织性更强一点。

其实,形式对于内容本身的打开、参与者如何体验以及怎么去理解作品框架的影响还蛮大的,就比如有观众觉得1.0版本有点像“寻宝游戏”(scavenger hunt),而这次有领队,可能更偏向一种“旁观”或传统的观看模式。所以刚开始的时候,他们提出需要有领队时,我们内部也进行过讨论,觉得可能基于合作来说,这是一个必不可少的条件,毕竟这是稻草人熟悉的运作方式和他们与社群的连结方式。

这对我们来说是一种妥协,但同时我觉得也是一次学习。换句话说就是,它让我们去思考,去琢磨,如何在这样一个框架底下,把我们想表达的东西不打折扣地做出来。

申报馆遗址。

跟着小杨寻找舅舅的脚步,游走在现实与梦幻里。 蒋亚豪 图

澎湃新闻:我看到《此地吴人》的活动里,还添加了一些与疫情有关的东西,创作过程中有受到这次疫情的影响吗?

杨之龑:其实文本在疫情开始之前就已经完稿了。后来疫情来了,我们一时都有点懵,因为《此地吴人》仰赖很多实景场地的转换,有些可以进去的地方,疫情后就不能进了。另外,原本活动计划在3月份开始,因为主人公“小杨”就是3月8号到的上海,那个时候也正好能感受到 “春寒料峭”的感觉,代入感更强一些,但最后整个活动也因为疫情的关系推迟了。

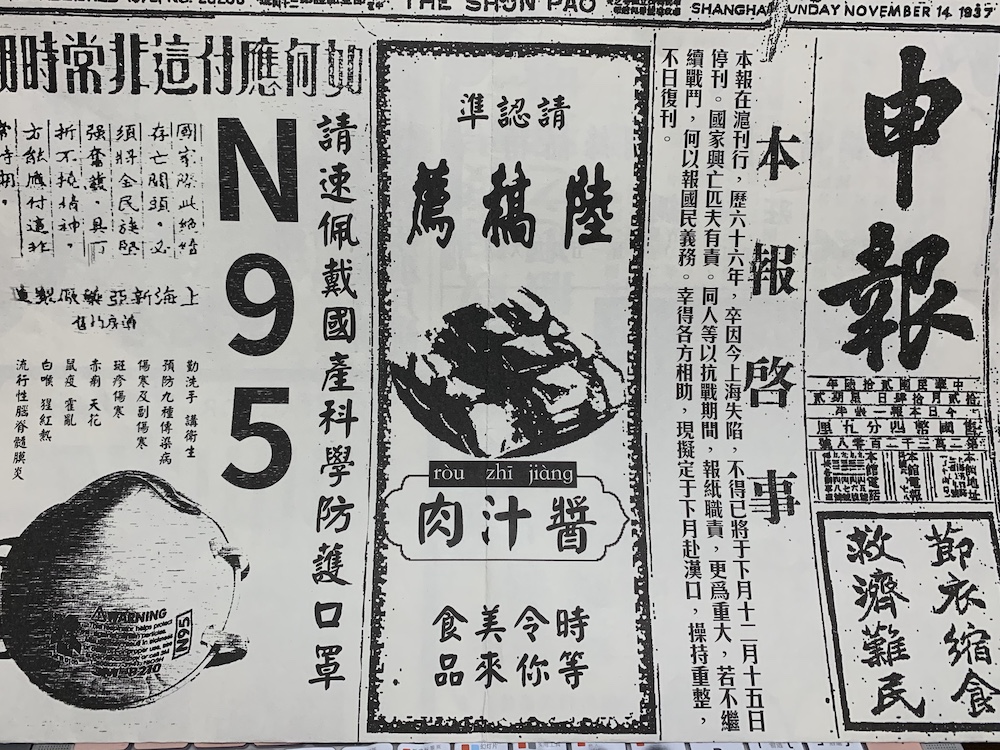

关于内容,其实早在调研的时候,我查到了一些发生在上世纪三十年代的疫情的相关资料,但当时我没有把它当作剧本的重点拎出来。后来因为新冠肺炎疫情事件发生, Selena(老妖精核心成员及创始人之一)觉得这一部分非常有意义,于是我们重新发现它,在文本上面也做了挺大的调整。加了这一部分后,等于说又增加了一个体验平行世界的角度。来来回回修改了很多次,但为了内容都是值得的。

N95口罩的广告出现在了这份1937年的《申报》上。

每一个信息都是寻找小杨的重要线索。 Wei Ding 图

澎湃新闻:这个故事有带入一些自己的经历和感想吗?

杨之龑:说没有一定是骗人的。灵感的来源就是我可以重新面对自己是“苏州人”的这个身份。因为作品创作的时间点对我来说挺重要。

两年前,我刚刚结束在外漂泊的日子。在那之前,我一直在香港、伦敦念书和工作。我一直想从事跟自我表达有关的艺术创作,但在异乡,我找不到跟自己有强烈连接的东西,或者说我觉得那个地方不是我的地方,我觉得自己在玩别人的游戏,不管游戏规则有多开放,总有一些既定的东西贴在你的脸上,比如你在伦敦,你似乎必须要去讲“少数族裔”的故事或者是打“性别牌”,按照这个框框去打造才能闯出一片天地。但对我来说,这不是真的在做艺术,这跟打工没有什么区别,所以我决定回来看看,回到这片“处女地”寻找创作的可能性。

以前我常常把自己看做是一个“世界公民”,十分积极地去隐藏自己究竟是哪里来的这个身份。 但是渐渐地我发现不对了,有些东西是逃不掉的,比如我在伦敦的时候,我自己会在家做生煎包,从切肉陷到发面,慢慢地意识自己原来是那么的苏州,我的味觉和喜好离不开苏州,你是苏州人就是苏州人。因此回来后,我觉得该正视这件事情了,从身份开始,去找一找我究竟是谁,究竟在哪里,然后去寻找可能的未来。故事中,小杨去寻找舅舅,舅舅是一个跟家乡有联系的人,但同时他代表的又不完全是家乡,他是一个从家乡走出去的一个可能性的未来。

1917年由沈知方创办的“世界书局”如今已成为上海外文图书有限公司。

参与者们在书店里寻找线索。 蒋亚豪 图

澎湃新闻:参加这次活动的受众和你们以前实验剧场受众有差别吗?

杨之龑:这次活动的参与者大部分真的没有怎么接触过实验剧场,大部分是来自稻草人旅行的社群。

其实从以前开始,每次演完,老妖精都会跟参与者一起聊一聊。聊的内容基本上都是先从作品出发,然后引发他们自己的思考和感受,相比较过去实验剧场的观众,这次大家的反馈更可控一些,或者说更集中一些。因为以前做的东西比较实验,我们会希望发起一些话题的探讨,但对话题本身我们不会做具体的陈述,而是把问题抛出来,让大家自由讨论,所以观众可能更批判性一点,讨论得更深刻一点,开放性比较大。

与去年的版本相比,今年的《此地吴人》在立意上没有太大的区别,也是讲漂流、身份、外来人、迁徙、寻找和失落的感觉等等,只不过去年在形式可能有些晦涩,参与者听到的故事文本并不是一个完整的故事,而是更多的散文性叙述,一些脑洞或者延伸的东西比较多,信息层次比较复杂。今年我们也保留了一些,比如故事中突然插播的广告、新闻等奇奇怪怪的东西,还有街头背景音效。但与去年相比的话,这一版多了更明确的引导,层次划分页更清晰了一些,简而言之就是降低了一些门槛,提高了大家对作品的接受度。

青莲阁作为故事中一个特别的互动场景出现。

青莲阁里的“算命小剧场”。 Wei Ding 图

澎湃新闻:参与者的反馈怎么样?有没有让你觉得意外的?

杨之龑:意外的好。因为在跟稻草人的磨合过程中,我们也发现领队的引导对于参与者的体验很重要,虽然开放性对我们来说可能有所减弱,但通过领队的“提点”, 参与者能够更加准确地切入进去,让体验更加完整。

所以几轮下来,赞扬我们,给我们竖大拇指的反馈还真的不少,其实我们自己已经习惯了很多批判性的眼光来看我们作品,收到这样好的反馈,心里还有点惶恐(笑)。

澎湃新闻:如果这次反馈不错的话,老妖精有没有想过把它发展成一个长期的项目?

杨之龑:有在谈。

小杨最后是否找到了舅舅呢? Wei Ding 图

就在这座钟楼旁边,有一个叫做“明日广场”的地方。

澎湃新闻:老妖精是什么时候成立的呢?团队宗旨是什么?

杨之龑:老妖精是2018年年底成立的,核心团队目前一共是5个人。其实老妖精不是一个正式注册的公司或艺术团体,至今为止还很草根,自由生长。每一个独立创作者的背景都不一样,但我们在集体创作上有一些共识。所以要说宗旨的话,我个人觉得就是“集体创作”。就像这次《此地吴人》的发起人是我,我承担了比较多的前期调研、内容创作和整合等工作。但同时,大家也把自己的想法加进来,一起把这个作品做出来。

另外,大家对于表演形式或者场地等等都是一个非常开放的态度。就像这次与稻草人旅行合作这个旅游产品,我们很开心能探索这种可能性。

澎湃新闻:可以说一下你们集体创作的形式是怎样的吗?

杨之龑:所有人都可以提想法,如果大家觉得你的想法可行,就一起去帮助它实现。但有一个很重要的原则就是,所有人要在这个“idea” 里面找到跟自己有关联的部分,因为这样的投入才会是真诚的,否则的话就变成机械性地去完成任务,而我们不想它变成这个样子。

澎湃新闻:我看到这次你妈妈也一起来帮忙了是吗?

杨之龑:(笑)对,她今年正好退休,让她发挥下余热。 其实你们看到的工作人员,很多就是朋友过来帮忙,真的是为爱发电(笑)。

杨之龑的母亲也过来帮忙。

澎湃新闻:那在《此地吴人》整个操作的过程中,有没有遇到什么困难?

杨之龑: 最困难的地方其实是我们在操作中偶尔会触碰到一些城市运行的边界。比如《此地吴人》里有一个演员,他的角色是坐在街边,身旁放一个类似“广告”的牌子。有几天,他就被城管管“盯上”了。其实我也理解城管是在履行自己的工作,但比较“哭笑不得”的是,那里其实没有任何的告示提醒你到底可以做还是不可以做,并且我们尝试了很多办法,始终找不到部门去沟通这件事,向他们解释我们是在做一件合法的事情。只能被动地等城管来找上门。

另外一件事发生在“青莲阁”拍卖行,在租场地的时候,我们已经和拍卖行的老板谈清楚了我们要做什么,但那里是一个人员流动很复杂的地方,旁边有一个网吧。我们的故事里出现一些有关算命的桥段,被人误会我们在进行一些非法活动,一些谣言就传到了楼上的业主耳朵里,业主觉得我们影响他们的生意,就找到我们的演员,提出了一些担心和抱怨。所以,在实际的运行中,沟通的成本也是很大的。

引起误会的“广告”道具。

故事中设计的“场景”之一。

澎湃新闻: 你们接下来有没有什么新的计划?

杨之龑:我们有几个在发展的项目。一个是老妖精翠西提出的“织女计划”,是关于讨赛博空间和浪漫亲密关系的一个实验剧场作品。还有Selena发展的一个项目叫做“入土为安”,讨论关于生死的话题,灵感来源于得了奥兹海默症的爷爷的临终的一些事情,包括她自己也做过临终关怀的志愿者。

另外还有一些我们可能想要继续重演或者提升的项目,像去年集体创作的另类变装秀《Annata》,探讨的是青春和成长中间一些很难以用言语去表达出来的东西。老妖精还将继续发展“到此一游”系列,继续发展现有的三个作品,去到更多地方(笑)。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司