- +1

辛迪·舍曼:这就是我!

标志着在场景中识别自己的需要。

2017年,辛迪·舍曼(Sherman)的私人Instagram帐户公开了一系列新的自拍图片,一夜之间引起了艺术界的轰动。

她已经非常擅长呈现创作于现实生活和自拍之间的作品。而那些帖子成就了她近年来未见的成绩——它们为我们的自我迷恋时代提供了一面镜子。

安迪·沃霍尔说:“她足够出色,可以当真正的女演员。”

但舍曼却不这么认为。她更喜欢沉默寡言的自我表述,并且享受隐居的孤独。

这就是我!

她说。

辛迪•舍曼(CINDYSHERMAN,1954—)是同代女性艺术家中最著名的一位。她把自己作为模特,使用化妆、假体和道具去演绎许多不同的角色——改变她在戏剧性的语境中所设立的自我去暗示电影、电视和媒体的视觉传统。

她如何寻找自我?

如何在艺术创作中找到自己内心所求的表达方式?

当一个男演员或者女演员踏上舞台或者电影场景时,他们都明白他们必须表现出一个鲜活的个体的生动感觉,不仅仅是通过言谈,还有他们的外表。后者会是一个更有难度的工作,因为每个人都有自己独特的气质、记忆和经历,或者说复杂的心理。所有这些元素构成了个人的自我,然而它们又都十分难以捉摸或干脆就是隐匿的。表演者必须通过虚构些可以把握的东西来给人一种有过这种内心生活的感觉。这个可以把握的东西就是外部的形象。因为观众只有通过看和听,通过视觉和听觉的信息来理解表演者所表达的形象。在舍曼的作品里,那些令人信服的证据都说明舍曼对人物特征的创造和探索不只是她发展的中心,她的这些探索并不得益于文字,甚至也不得益于图像,而是来自从一开始就使她深深着迷的外表和身份之间的张力。

这就是我

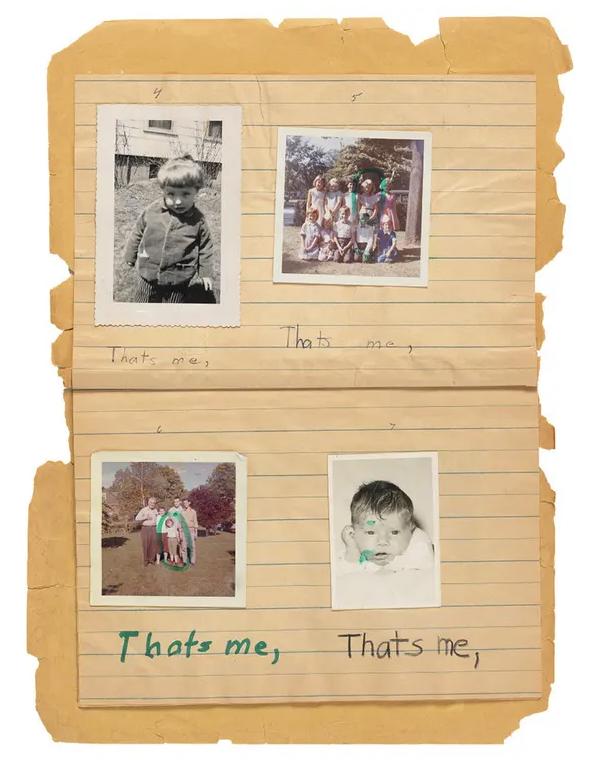

舍曼一直都保存着一本私人的影册 《辛迪的书》(A Cindy Book ),里面粘贴着她不同年龄的照片,从八九岁一直到大学时期,这些被保护在衬页里的快照展示着舍曼的婴儿、孩童时代,在假日,在学校或者与父母及朋友-起的时光。这些照片后,紧跟着几张展示着舍曼成人后在一些社交和正式场合中与男女朋友们的合影。这些收藏的照片提供了对于一个个体成长过程的私密一瞥。它们描绘了预期的生理变化:从一系列的发型、衣服和佩饰、眼镜等变化来还原青少年是怎么变成成人的。有时,她看上去非常耀眼,有时又会呈现出自我意识的尴尬表情,这些都是个人的记录而非一个艺术作品。不管怎样,这个影册显示出了对舍曼后来作品的重要性。舍曼在每一张照片中自己的外围画上一个圆圈并写上 “这就是我”。这个重复的短语似乎标志着在场景中识别自己的需要。

在2019年,在伦敦国家肖像画廊举办的大型回顾展之前,她再次谈起她的童年。

她说:“我对这本书很感兴趣,因为它更多的是关于我对家庭快照的迷恋。”“它们被放在鞋盒里,作为一个孩子,我喜欢仔细阅读它们,寻找我小时候的照片,也喜欢找出我出生前的所有角色。”我和哥哥姐姐之间的年龄差距太大了,所以我想我现在不知怎么的通过这些照片发现自己在这个家庭里。当我还是个学生的时候,我又回到了这张专辑,这无疑是一个更有见地的艺术家开始发挥作用。”

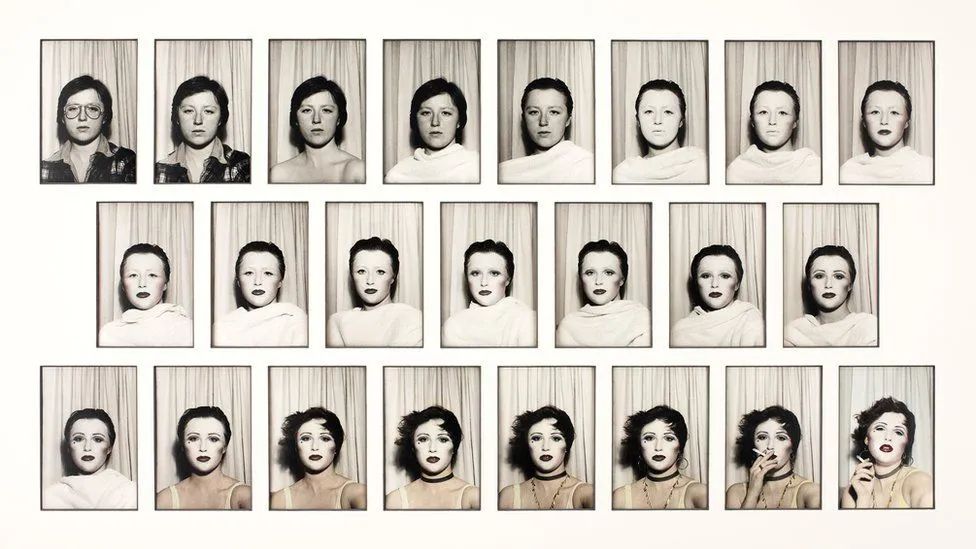

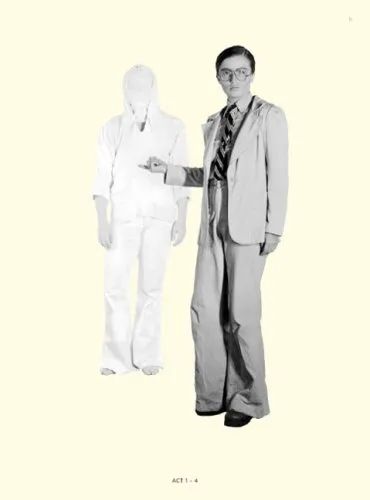

当舍曼还是个学生时,也就是1975年,她制作了两个相关的肖像研究系列作品。第一个就是《无题479号》(下图),由23张手绘的黑白照片组成。舍曼扮演了照片中的角色,她经历了如序列展开般的卓越的变形记。第一帧展示着一个年轻女孩,戴着眼镜,样貌普通,脸上的毫无表情使人联想到证件照片。这份“平淡” 很显然是舍曼刻意为之的,为的是让观众仅仅关注她的面部特征。紧接着,舍曼通过逐步改变主角的外观比如着装、发型和化妆以及用在照片表面着色的方法,使得在最后一帧里,她变成了一个吸烟的荡妇。

《无题479号》:

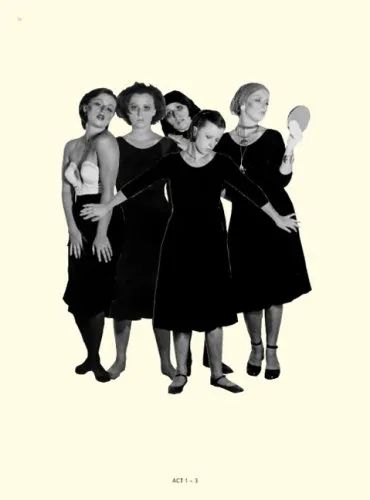

艺术家在作品《无题A-E》(下图)当中再次使用这个方法,正如之前,舍曼直接面对相机,但现在她进一步放大了自己在相片中的位置,镜头的临近使得我们清晰地看到舍曼利用浓妆改变她的面孔,甚至她的性别也彻底被改变。很明显这些化妆品的添加并没有美化对象,而是相反。使用阴影和眼线加剧修饰了个人形象的特征,每张照片中对象的鼻子、脸颊、下巴和颚骨都被重塑,发型、帽子及面部的表情也对形象的外表进行了补充。

《无题A-E》:

在作品《无题479号》和《无题A-E》中,舍曼以操作改变她的面容作为方法创作了一系列角色。在第一个作品中我们可以看到单一个体转变的不同阶段。第二个作品中舍曼呈现出五个不同的角色,化妆和头饰的明显处理总是能让人联想到虚假与欺骗。在两个作品里都可以清晰地看到伪造是舍曼的重要策略。观者意识到她呈现了一个表面,面对着这个表面的呈现,就像电影《后窗》当中的偷窥者杰弗瑞,观者被卷人推理中。推理那些人是谁,我们可以做什么等。舍曼采用艺术的技巧使我们思考生活的复杂性。她的计划就是,作为观察者的我们,在生活中遭遇符号的时候必须努力去找到它的含义。

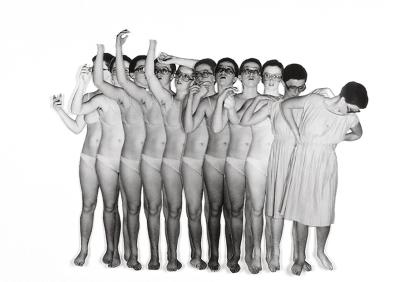

着装出发

当她仍是个学生的时候,舍曼的创作就已经从最初关注于面部到之后的描述整个身体。通过拍摄自己的不同姿态,她制作出小的像剪纸一般的人物用来作为短动画影片的基础。作品《玩偶服装》( Doll clothes)( 1975年)(下图)展示了一系列生动的剪纸似的形象,有些穿着衣服,有些则没有。从这个经验中舍曼发展出了一些技巧来创造相似的形象,就是以自己不同的装扮去饰演不同的角色。同一时期,舍曼参加了学校的电影课程,舍曼在电影中受到的相关教育显而易见体现在她组织图像的方式上。她使用故事板的方法创造男女角色相互作用的叙述。她不断延伸这些角色的范围,通过发展营造出可以让角色们栖息于此的语境和故事。

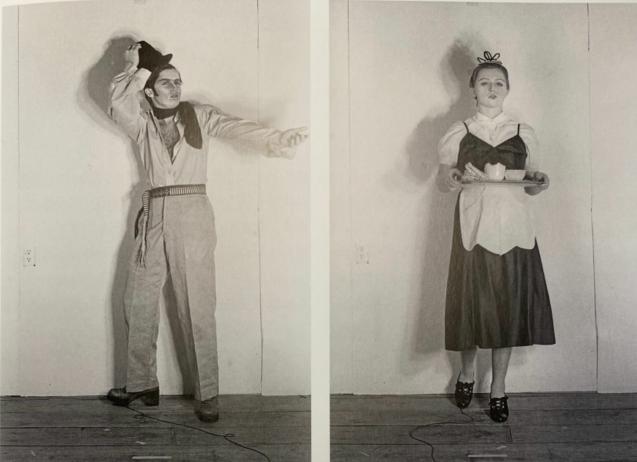

1976年的作品《自我们的戏剧》(A Play of Selves )(下图)就是这样的结果,当人们在画廊中走动观察这个作品的时候,这个作品就像画卷一样慢慢 地展现在人们的面前。这个作品需要大量工作,但是舍曼也因此获得了非常有价值的一课。她这时才知道制造故事的叙事过程正是她期望去尝试的一个方向,同时这也是她开展无题电影剧照系列的准备。

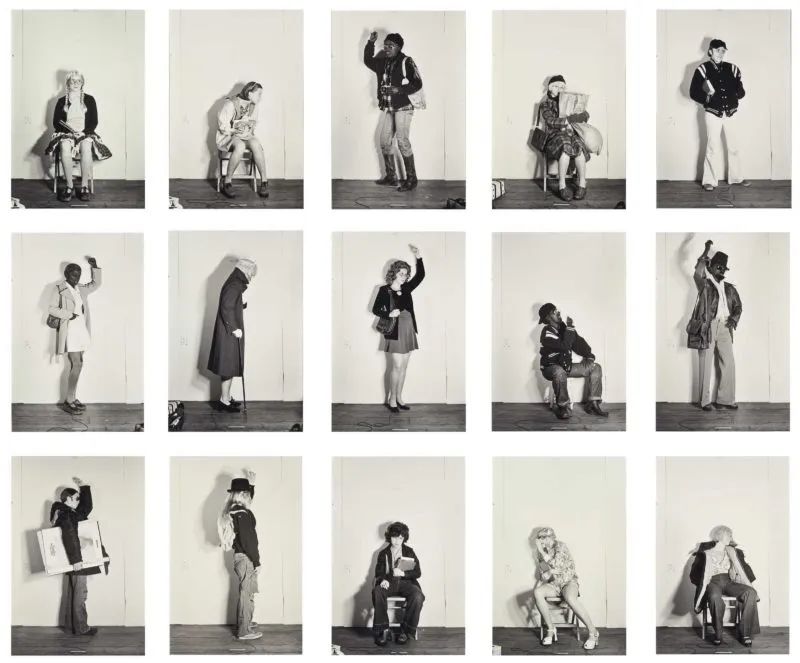

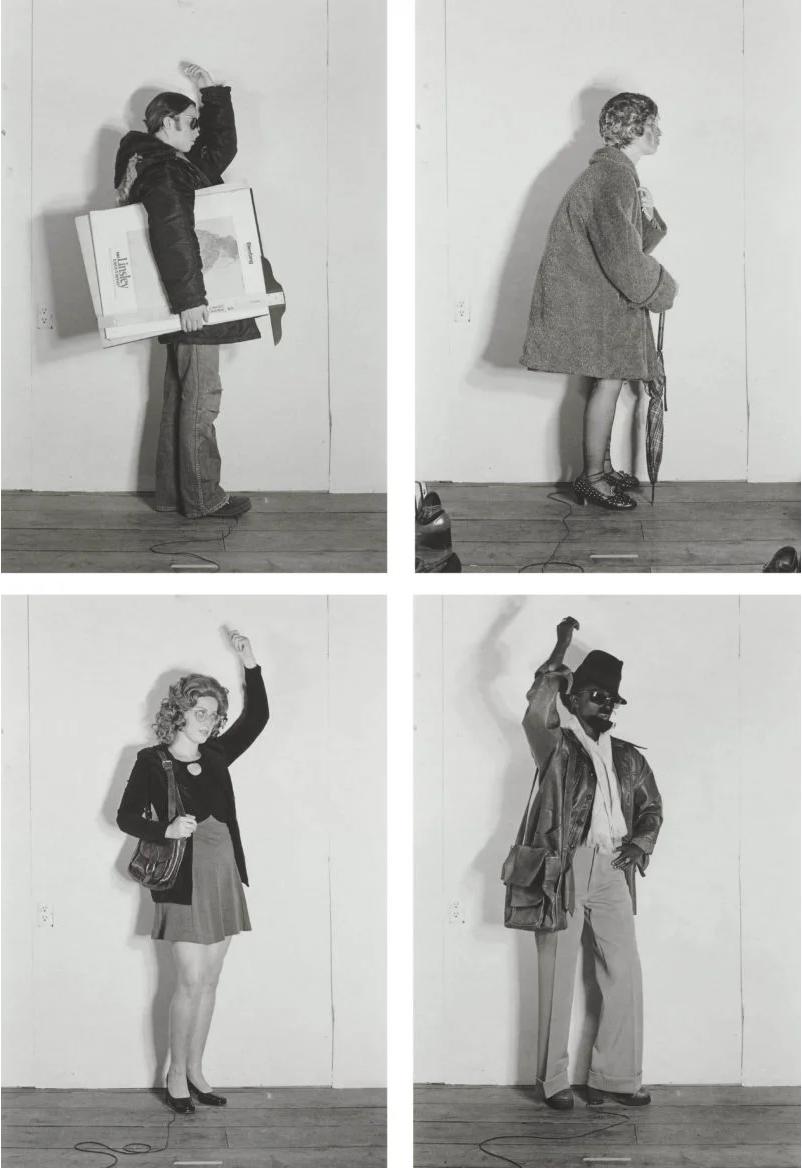

在这个对于舍曼非常重要的作品之前,标志着舍曼成为一个成熟艺术家的是她两个创新的系列作品,也总结了她发展的早期阶段。在巴士乘客系列作品( 1976年)(下图)中她创造了非常多的角色,灵感来源于她乘车去水牛城时在巴士上观察到的乘客。这个主题阐述了美国人广泛关注的一个问题:在拥挤的城市生活中消耗自我的方式。舍曼在工作室中模拟演绎了一系列在巴士中的乘客,有的站着有的坐着。观众通过识别和辨认自已熟悉的生活方式的代表人物而获得一种满足。大部分是年轻人,包括学生、家庭主妇、无聊的青少年、有抱负的专业人士等姿态各异的人们。

舍曼与巴巴拉·克鲁格和舍瑞·莱文的共同点是,舍曼采用摄影表达的方式是她那一代部分新兴艺术家的广泛倾向。舍曼1976年毕业,她这时已经有令人印象十分深刻的作品作为筹码。在她早期的作品中创造虚构的角色是作品的主题。她因为想要添置自己的衣柜和出于对早年时尚的喜爱经常光顾二手店,渐渐地她聚集了非常多的收藏,有衣服、假发、鞋子、手提包和其他饰物。它们也成为舍曼为了发展新兴角色而吸收的道具。有时她也会化着妆穿着这些复古的衣裳去派对或其他正式的场合。固定的角色会出现在她的作品内容中,比如孕妇、老气横秋的秘书、女出纳、护士等。同时,她思考的过程逐渐显露出向叙述过渡的倾向,舍曼知道自己并不希望让其他人来执行她的虚构故事。创造和隐含故事的双重吸引力都在向她招手。1977 年与罗伯特·隆戈起,舍曼搬到纽约并且开始发展新的手法。

当她拜访画家大卫·萨利( David Salle, 1952- )的工作室时,大卫·萨利正为杂志社工作,工作后会把杂志社关于演员和模特的照片带回家。舍曼看了这些照片后突发灵感,开始拍摄自己在不同地点穿着不同衣服的黑白摄影。第一卷胶卷中可以看到舍曼所在的地点包括她阁楼的浴室、走廊和厨房,这些地点都被设置成好似汽车旅馆的房间。在每张作品中,她带着金色的假发,形式表现得非常低调,舍曼就是企图表现一个饰演不同角色的女演员。我们可以在作品里看到她的各种姿势,如背靠着门站在阴暗的走廊,读信,站在水槽前,或者拿着一副眼镜等。从这些简单装束和日常场景设置的组合,舍曼开始了她最为著名的早期作品。

“她是在其生活的时代最坚强、最棒的艺术家。”——彼得·施杰尔达(PeterSchjeldahl)

了解更多的辛迪·舍曼,可精读费顿焦点艺术家之《辛迪·舍曼》(以上大部分文字皆来源于此书)。

这是目前唯一的一本研究辛迪·舍曼的中文版画册。

原标题:《这就是我! | 辛迪·舍曼》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司