- +1

逝者|陈佩秋:女性的画要有闺秀气,这都是歪理

编者按:2020年6月26日凌晨三点,中国书画界泰斗陈佩秋先生仙逝,享年98岁。

陈佩秋,女,1923年2月出生,河南南阳人,字健碧,室名秋兰室、高华阁、截玉轩。陈佩秋为上海大学美术学院兼职教授、中国美术家协会会员、上海中国画院艺术顾问、上海美术家协会艺术顾问、上海书法家协会艺术顾问、西泠印社理事,也是第六届上海文学艺术奖的终身成就奖获得者。

陈佩秋先生在花鸟、山水、工笔画、书法等方面的成就都达到了相当的高度,被誉为卧枕宋元、融汇中西。她的艺术创作出入古今之间,做到了“笔墨当随时代”,载入中国近代绘画史册,并将中国女性画家的绘画成就抬升到新的高度。

本文为陈佩秋先生与中国书法家协会理事,中国美术家协会会员,西泠印社社员张公者的一次访谈实录,原发自微信公众号“书画摄影工作室”(id:xuhuisheying),经授权转发。

张公者对话陈佩秋

◇ 地点:上海·陈佩秋寓所

◇ 时间:2005年

陈佩秋:我看到一篇浙江两位学者合写的文章,讲唐高闲的《千字文》里面偏旁写错很多,我感觉他们研究字还是很有心得的。我是书法票友,我只会画画,但是在字上还是要下一点功夫吧?!千字文一千个字,写草书也好、楷书也罢,一千个字都要写过。经常写的人你想想偏旁他能写错那么多吗?

有一次,我遇见收藏高闲的博物馆里的朋友,我说:“画册印出来的你们馆藏的高闲的《千字文》,其中偏旁写错很多,人家写了文章,你们看了没有?”他说:“没看。”我说:“你们那个高闲的作品有的偏旁写错了。”他回答说:“那有什么稀奇呀!一些很出名的画家,有时不要说写错偏旁字,还写别字哪!”有时候脑子没反应过来,任何人都有可能写错,电脑都会出错,不要说人的脑子。随后我一想,觉得文章中讲的那个李豫,那个 “豫”字要避讳的,竟然皇帝的名字就这么赤裸裸地写,别的字你可以写错,这个你怎么不写错?我觉得这篇文章所提的观点和论证很充足,确实是篇好文章。可惜没再展开讨论,那就等于是白写了。

张公者:高闲的字学习怀素、张旭。韩愈写过《送高闲上人序》。

陈佩秋:没有哪个专家百分之百全是对的。有了问题就讨论,越讨论越清楚,自己的知识也就越有长进。

张公者:您上学时,曾经临过赵幹的《江行初雪图》,当时黄宾虹先生不同意您临,说这个匠气。

陈佩秋:他这样说是有些偏见。比如现在浙江评的近代一百年的四位大师,吴昌硕、齐白石、黄宾虹、潘天寿,也仍然带有地区的局限性。20世纪40年代,黄宾虹从北京到杭州教课,当时学生都临摹老师的范画,范画都是黄先生的画稿。画稿放一卷在我这儿,同学可以借去临。但我没有临过黄先生的画。

张公者:您为何不临黄先生的画?

陈佩秋:因为黄先生的画同学一临就像。黄先生画的树每棵都差不多,而且概括的方式也差不多,总是两条直线,石头点得也一样。他有一个程式,画任何景物的轮廓线总是三笔、两笔。后来中国画画“死”了,不需要深入生活看实物,就背《芥子园画谱》那类的画谱。画谱把山水树石的造型画法给概括出来了。黄宾虹的山水就是这样,小石头、大石头,小的、大的,小的、大的,一层层这样画下去。画小石头的方法就是三笔、两笔。成为一个惯例,谁画都是三笔、两笔。画树也是这样三笔、两笔。点叶子也是这样三笔、两笔。通张都画完了,就蘸一点儿淡墨去晕染景物的阴暗面,也是这样三笔、两笔。

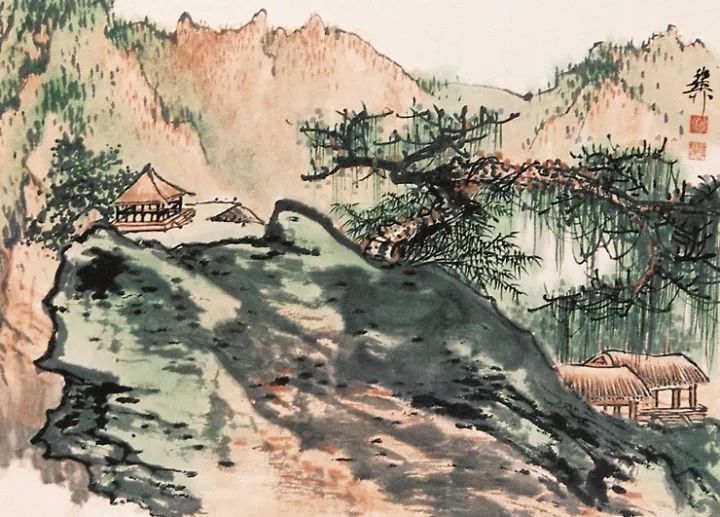

陈佩秋绘画

张公者:黄先生画的属于“文人画”。

陈佩秋:“文人画”这个名词是明代人鼓吹的。因为那些做官的人认为自己有文化。董其昌一厢情愿地把唐宋的画和画家划成“南宗、北宗”,“南宗”指的是“文人画”,“北宗”言下之意便是“匠人画“。因而赵幹的《江行初雪图》在黄宾虹先生的眼中自然要被看成是“匠人画”了。董其昌在划分“南北宗”的时候,把赵幹放在“北宗”的画家里。现在学院里某些绘画史系的还在突出“文人画”,这是种不科学的划分方式。

张公者:现在很多学者、画家并不赞同董其昌的“南北宗”,包括“工笔”与“写意”的划分方法。

陈佩秋:“工笔画”这一名词产生很晚,过去的绘画史里不曾看到过,近现代的学院派里大多数是画粗笔的,自称“写意画”。把不画粗笔而是画得比较细致的画称作“工笔画”,这种称谓不科学。因为粗笔画画得不好,同样没有意境,细笔画画得好,同样显得出意境。因而谢稚柳在《水墨画》一书中用“阔笔”和“工整”来区分这两种风格不同的画法。

张公者:郑午昌先生也是您的老师,他和黄宾虹先生的画法和观点不同。

陈佩秋:郑午昌先生教理论课和绘画课。上课时他就讲山水画到了五代、北宋时期集大成。我就认为集大成那是最好的,就到图书馆里去翻看,那时候图书馆里的东西全是柯罗版、铜版的。我看见《江行初雪图》,尺寸不是很大,尺幅很长,我看见里边又有船、又有水边的草丛、坐在草蓬里的小孩、又有网鱼的渔人,构图复杂,内容丰富。我感觉这幅作品很不错,就把它放大,花了两个星期来临。我认为黄先生教山水课,他看见了会赞同,因为郑午昌先生看了说我临的不错。黄先生一来就对我说:你不要画这个东西,匠人气。我觉得那么好的东西,怎么是匠人画的。我问郑先生:“您看我画《江行出雪图》怎么样?”他说:“可以画,不错,很好。”我认为郑先生讲得对,郑先生是有实践经验的。黄先生过去在神州国光社,那时候故宫也请黄先生去看过画。现在好多有名的宋画,黄先生当时鉴定都说是假的。这份鉴定书现在还在台北故宫存档。郑先生编过《中国绘画史》,他对历史是熟悉的。黄宾虹先生对历史也熟悉,他们都念了很多书。黄宾虹先生考据的功夫很厉害,书法史、绘画史都熟悉,《艺术丛书》就是他们编的嘛!我在画院里,解放后也参与过《辞海》的编写,负责不少条目,我也要去看书。我们画家对绘画史不是很熟悉,就是正规美术学校、科班出身的,一个礼拜一堂、两堂绘画史课,学得也不全面。

陈佩秋绘画

张公者:创作者要了解绘画史。

陈佩秋:绘画史大体上应该知道一点儿。现在我们艺术系怎么培养那么多学生?!报考的人数太多!这个其实不符合社会发展的规律。国外的艺术院校没有几个专门学绘画的,而应用、实用美术很多。市场需要实用美术。

张公者:美院本科生在4年里要学习很多课程。

陈佩秋:每一科都要读,专业就不一定会好,水平是不够的。但是他们一出来就觉得自己很行。很多专业画家,对绘画史的发展规律并不了解。学生这么多,社会怎么可能需要那么多专业画家。现在拍卖市场是新兴的,一件作品只要有人捧场、拍手叫好、有人喜爱、有人买,就说你的艺术好。不是这么一回事。所购买的画的商品价格不见得就等于它的艺术价值。

张公者:您在艺专读的是山水画,但后来您更多的是从事花鸟画的创作。

陈佩秋:我读的是山水,可是我后来喜欢花鸟。上学时交作业,大笔头的花鸟,三笔、两笔就可以交了。抗战时,也不知道有些同学是怎么考进来的,考试完了看不见人。家在上海的同学,考完后就待在家里,到考试的时候来一下,甚至叫我给他们当“枪手”,我就替他们画,他们就照样毕业。

张公者:据说,郑午昌先生和张大千先生长得很像。

陈:不像。郑先生皮肤黑一点,因为他年轻的时候出过天花,脸上有麻子。郑先生比张先生胖一点。郑先生不留胡子,张先生是大胡子。张先生二十多岁就留胡子。留胡子显老,而且大家都尊老,张先生也喜欢和年纪大的人在一起。他的老师曾农髯、李梅庵说:你怎么也留胡子?!

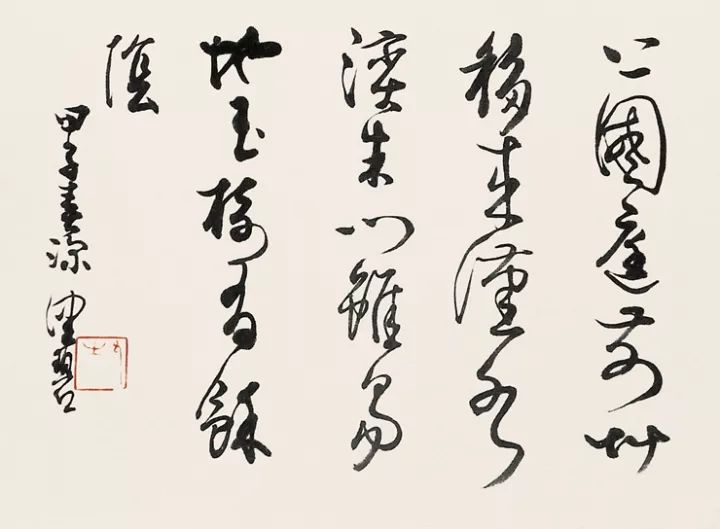

陈佩秋书法

张公者:您和张大千的交往多吗?

陈佩秋:交往不多。那时候我在重庆沙坪坝,张先生在成都。他的画我只看了一部分,他后来在国外画的泼墨、泼彩的看得少。印刷品也看过,他也送了我们一套。解放后他到国外去了,都把他看作“民族败类”、“叛徒”。改革开放后,大家重新评估他。解放以后我们是不敢通信的。他在国外干什么我们也不知道。偶然间有个朋友从国外回来,带回他的两本画册。他送给谢稚柳几支牛耳毫笔,他在南美洲弄到的牛耳朵里的很长很软的毫毛,他也是尝试,看看是否好使,那种毫毛太软了,其实不好用。做好后他就送给谢稚柳。直到文革以后这支笔才拿到我们家里。文革前我们也不敢接受,直到文革后才有人敢带进来。

张公者:张大千和毕加索接触过。

陈佩秋:张大千在法国办画展,毕加索去看,看了没有发议论。因为张先生不懂外文,就托人去问毕加索对画展的看法。他很怪的,在国外这么多年一句外文也不学。毕加索说:看了,画很好,但他前前后后很多年的画,变化不大。因为毕加索的画面貌多样,早期的画比较工整,后来变成抽象的。我过去认为,他是不是因为毕加索讲了这样的话,同时在南美洲和美国看了很多西方的艺术作品,受到现代派的影响,才创造了泼彩画。可是现在我看了资料才知道不是这样的,他从上世纪60年代起因患糖尿病,眼睛看东西模糊,画从前那种比较细致的东西就不行了,所以才画泼墨、泼彩。但他脑子里绝对不是中国画要改良、要抽象。他画中的树和石头的用线、造型还是传统的。我看过他在敦煌临摹的作品。因为他临摹的是唐人的线条。唐代的人物画用线真是好。比如《历代帝王图》,勾线流畅,用笔飘逸,没有经过长期的锻炼是画不出来的。我不画人物画,但我看,要根据人的长相用线,比如眉毛,上边的眉毛是往下生长的,下边的眉毛是往上生长的,你没有见到过实物体会不到。画家观察得细致入微,线条概括合理,笔势的变化合乎生长的规律,用笔流畅,那么多笔,没有两笔是重合的,线条处理精到!张先生到敦煌去,不是纯粹临摹佛教画,是吸取人物画的传统精华。他画人物画,线条确实好。张先生真了不起,他到处借钱,拼命画画,他筹了一大笔款到敦煌去,把东方传统的艺术介绍给大家。他在敦煌待了两年多不到三年,他头一次去打算在敦煌呆半年,没有打算在敦煌待那么长的时间。他刚到兰州还没有到敦煌,他的哥哥张善孖在重庆办画展,结果染病,后来因病过世了,他就赶回重庆奔丧。然后到1941年再去敦煌,原先计划待半年到九、十个月,结果一去就待了两年多。

陈佩秋绘画

张公者:张大千先生从敦煌回来时,正好是常书鸿去敦煌,张先生给了常先生一卷东西,常书鸿以为是画,就原封未动的保存起来,到后来,常书鸿在最困难的时候,想起张先生给他的东西,打开一看,原来是一幅地图,告诉他敦煌莫高窟哪里有蘑菇,哪些能吃、哪些不能吃,常书鸿既感动又佩服。谢先生也曾和张先生去过敦煌。

陈佩秋:常书鸿去的时候真是苦得不得了。谢稚柳当时也去了一年多,他晚张大千一年去的,和张大千一起回来的。莫高窟都是坐西朝东的,早上阳光照进去了,他们都拿一块白布罩在洞口,把阳光反射进洞使洞里更亮,没阳光时,点煤油灯。晚上点蜡烛记事。

张公者:除了中国绘画,西方绘画是否对您也有影响,比如色彩方面。

陈佩秋:我对西方绘画看法,还是要在中国画的基础上,吸取它们的精华——色彩。而我画的笔触还是来自中国画。西方的笔触和我们的不同。莫奈早期画的两张风景,也不是如实的再现。不经过自己的提炼,只是自然的翻版,他的个人性格又在哪里?后期的印象派,变形变到那个程度,有的往美的(或许有人认为是丑的)方向变,有的往丑的(另些人认为美的)方向变,也即是丑美并无什么区别,在于个人的看法。

张公者:印象派可能更接近于中国绘画的表达思想。

陈佩秋:中国老早就开始用这种思想作画,那是不是要把我们的思想统统都换掉,学西方的才对呢?所以这就要讨论。

陈佩秋绘画

张公者:您怎样看待解放后提出的美术教育的“中西融合”?

陈佩秋:那个是实验教学,没有办法。我们中国画有造型基础,南齐时就提出绘画六法,这是既科学又精炼。“应物象形”讲的是造型基础,如果你没有造型基础,你就三笔两笔一个套路画出来,那不是造型基础。黄宾虹的学生个个像黄宾虹。如果我们的山水画教学就是这样的教学方法,那所有的学生和老师都一样了,那也不用写生,根本也不会写生。“应物象形”的功夫没有了。讲到写生,要谈到宋代的画,北宋的山水、花鸟、人物都是写生的,“应物象形”都是根据自然物去写生的,那是学绘画的初步,也是西方的“基本练习”。如果是一个天生的盲人,没有看见过客观物象,他一样也想象不出来。人的思维都是客观形象反映到脑子里来的,不写生,不了解自然的形态,那形象从哪里来?

张公者:现在美术院校的中国画写生已不是传统意义上的“写生”了,不仅在方法上,包括工具上都发生了变化。多数美术院校是先从画石膏像开始,画素描、速写,而不是用毛笔画白描、练书法。

陈佩秋:从“文人画”的理论出来后,只要学师父,学前人的,而且鼓吹学南宗的。五百年来就这样地丢失了写生的基本练习基础。那我们办洋学堂,怎么教学生呢?留学西方的徐悲鸿先生、林风眠先生,引进了西画的“基本练习”,也即是画西方的石膏像和高年级的人体写生和穿服装的模特儿。教学生打基础这还是对的。所差的就是用惯了硬笔,毛笔就用不惯,中国画与西画最大的差别就在笔触上和意境上。宋代所有的画家都会写生。我们传统绘画如何教写生已经失传了。近现代我们的老师不会传统的写生方法,就引进西方的一套写生基础训练,这是无奈的。我从前画过一两年石膏像,小指做支点,可以拉一根很直的线条,皴也是这样的,一笔一笔很平行的,要模糊的时候,手指揩一揩。西方人画油画,油彩很粘,软笔拖不开,在硬的油画布上用硬笔画,西方人用钢(硬)笔书写字母,他们用钢笔书写字母只有26个,写不出书法艺术。我们的书法:象形文字、大篆、小篆、隶书、楷书、草书。偏旁变化多,偏旁可以在右边、左边、上边、下边,自由转换,变化空间大。在小方块里可以采用不同的章法、构图,哪里疏,哪里密,字与字之间,行与行之间,有这些条件才可能发展出书法艺术。毛笔的毫毛有软、有硬,可以产生不同的笔势。所以历史上才产生那么多的大书家。书法的艺术性是有规律的。

陈佩秋书法

张公者:现在常看到您的题字,画画时多吗?

陈佩秋:我画画少一点,有时候看看书,写写东西。现在写字的时间多,因为有些朋友老找我写字,相应的我画画就少得多了。

张公者:您还临帖吗?

陈佩秋:现在不临帖了。以前我字老写不好,就去请教潘伯鹰先生,我说:潘先生我怎么老是写不好。潘先生说:你还是时间短,功力不够。我说:怎么写好呢?他说:临帖,帖多得不得了,你喜欢哪个就临哪个。我说:怎么临?他说:顶好是摹。你要知道每个书家有每个书家的特点,摹很容易,你摹几次之后,就是熟悉他怎么下笔,书家的特点,摹过几次之后,很容易把你带进去。临没有摹收效快。我怕一摹就把帖弄脏了,就先用玻璃纸摹,再将纸放在玻璃纸上,边摹边看帖。摹到什么程度呢?摹到我脱开玻璃纸也要写得像帖那样。摹个把月之后就写得像了。潘先生告诉我:对着帖写出来像它,然后不对着它写,背出来,你要记它的特点背帖。一个书家的字你写过关了,其他书家你就很容易看进去,不然你也不可能一下子发现另外一家的特点。你习惯以后,一眼看下去,就可以发现各家的区别。有一家的功力作底子,对其他的书家就好办了。我就按部就班地写。谢稚柳见我天天写字便说:“你想做书家,画不画了?”为什么要练字,以前画还过得去,字难看,所以我就发狠去写字。

张公者:书法是学习中国画用笔的最好方法之一。

陈佩秋:书法对绘画的锻炼就是用笔。书画用笔很有关系。我刚才讲的林风眠先生,一根线过去了,两边尖一点,画得很准。中国的书法、绘画里面笔势变化多。你画树时,每一种树形体不同,老树和幼苗不同,小树的干很光滑,老树的干有节疤,像我们老人脸上的老人斑和皱纹。所以画老树和小树的笔法不同,你就要用笔的扭转提按去恰当地表现。由此形成各家的笔势,特点和习惯风格。比如陆俨少先生的树,是扭来扭去的那一种,他画梅花也是用这种笔法。而且山石云水都用那种顿挫曲屈笔法。古来成名的画家都有自己的特定的笔触,这个笔法的变迁配合他在写生的时候用什么样的笔法去概括客观物体,使它为主观所驱使。写字对这个是有帮助的,隶书的捺笔,篆书的折钗股线条,章草的笔势,哪一笔要按下去提起来,肩部、肘部、腕部的帮垫,什么笔触要逆锋,什么笔触要回锋,都在书法里,对绘画的用笔非常有帮助。

陈佩秋绘画

张公者:当年黄胄先生在给谢稚柳先生写信时说,您不仅是当今女子画家中第一人,在近几百年亦罕有伦比。看到黄先生的信时,你是什么样的感受?

陈佩秋:我不晓得黄老为什么这样抬举我。黄老也是满直率的人。他看不惯的,便直言指出,而且他很高傲,水平又高,却是偏偏看重我。

张公者:黄老和您的画风是完全不同的。

陈佩秋:所以我也不知道他看重我哪一点。我和黄先生碰面时,都是很多朋友在一起,也没有仔细交流过。

张公者:您如何看待“女性绘画”的提法?

陈佩秋:我认为绘画不好分男性、女性。有一次徐邦达先生在广东博物馆文管会看画,看着看着,就拿出一张马湘兰的还是薛素素的(画),说:“这张不错,没有脂粉气。”我就说:“徐先生你等一下,若把名字拿掉,你看得出哪张是男人画的,哪张是女人画的吗?”他一下子撅住了。“脂粉气”表现在什么地方?这是过去对女性的歧视,尤其是明清时期 ,过去的青楼女子能画两笔画。陈寅恪先生不是专门写了柳如是。上海图书馆有一位文章写得很好的,他也是讲女性能画两笔画、能写几句,那是了不起的。女性的画要有闺秀气,这都是歪理。都是在那个时代的观点。

陈佩秋绘画

张公者:王羲之少时曾从卫铄卫夫人学书。

陈佩秋:其实从画中是看不出男女的。诗词也是这样,你看李清照、朱淑真的诗词,除非在诗词文字中提及,否则是辨别不出男女的,认为女性画出来的女人气,男人画出来的男人气,这是不合逻辑的。不能拿生理、性别上的东西去硬套。解放前的女性由于体制的原因被束缚在家里。谈到管道昇,她为人妻、为人母,从事书画的时间要少得多。现在有几封在海外的管道昇的信,字和赵孟頫的一样,我不太相信,因为两个人字总会有个人的特点。有一通书信最明显,“孟頫”两个字已经写上了,发现错误,赶快改的,这就是铁证。管道昇很可能会画,但她有些竹子是赵孟頫加的,这从画中就可以看出来。这并不是要故意贬低她,谢稚柳早发现了这些问题。

张公者:抛开您是谢稚柳先生的夫人,您怎样评价谢先生的画?

陈佩秋:他的画我不好说。

张公者:谢先生和张大千先生是非常好的朋友,他们两位都擅画荷花,有何不同?

陈佩秋:谢稚柳和张大千先生相处时间很长,会互相切磋,张先生比他年纪大,出名比他早,没有受他的影响。而谢先生由于家庭出身的关系,眼界很宽,他也看张先生画画,像他画中荷花叶子的形式、用笔显然受张先生的影响。他的荷花和张先生的比较,张先生的荷花雄健,谢稚柳的就柔弱一点。张先生的荷花用笔非常挺拔,画荷花杆,一笔拉几尺长,一点儿都不松软,那是几十年功夫的积累,张先生性情豪爽,用笔飞舞。谢稚柳的就恬淡文静。张先生画的荷花是前无古人的。我从画史上看下来,宋代是尺寸不大的小团扇、册页。张先生的泼墨荷花,六张、八张、丈二匹的大通景。八大是画荷花很出名,八大顶多用六尺的纸,疏落的几株荷花。张先生画的是荷塘,气势雄强。所以我说他的荷花是前无古人,不是五百年来其他画家那样疏疏落落的。张先生自己种荷花,观察、写生,有生活的体验。齐白石的荷花就不好比,几个杆子、几片叶子。所以齐先生的荷花易做假,张先生的荷花难做假,做得了做不了,因为他们的用笔有难易,其道理在此。

陈佩秋绘画

张公者:在山水方面呢?

陈佩秋:张先生的山水学石涛、石豀,他的画在最高峰时还是有石涛、石豀的影子在里面。上世纪40年代起,他的树法、石法、水法有变化。他学《湖山春晓图》、《江堤晚景图》、《溪岸图》时的树法已不是石涛、石豀的,树干和干子里面有的一点树洞的树形和画树的笔法是学五代、宋人的,他的山、石仍有石涛、石豀和所谓董、巨的皴笔,一直到他后期。谢稚柳开始就学宋人的山水,他学郭熙、王诜,不大学范宽。郭熙是李成一路的,谢先生和张先生有共同的艺术语言——长线条,《江堤晚景图》里的长线条。张先生的画中,长线条的皴笔很多。《湖山春晓图》的水面、坡岸用长线条,这在张先生四五十年代画中常看到的。谢稚柳的山水50年代后期,至文革前和70年代初是最好的,以后就搞鉴定,山水开始走下坡路。五八年左右,上海画院成立后,我们去广东体验生活,我和他一起坐火车,去丹霞,去英德,沿途看山。这一时期起他的山水画有所改变,它的形体不像董、巨的,有自己的面目。张先生的山水画到后期用泼彩泼墨,有了他自己的格式,这种样式既包涵了西方早先倡导的,大自然阳光变幻下的色彩美,又包涵了中国传统绘画中的笔墨美。有中国画的传统精华“骨法用笔”中的笔情墨趣。

张公者:后来谢先生主要精力放在鉴定工作上。谢先生是“中国古代书画鉴定组”的召集人。

陈佩秋:鉴定工作对于谢先生的绘画来说是大为不利,要是把从事鉴定工作的时间用于绘画创作,他的绘画艺术一定会再攀高峰。他十几年都在鉴定上花时间下工夫。我最近写两篇文章,只谈怎么看张大千画的真伪,就写了几个通宵。谢先生要搞古人那么多的鉴定问题,不要说十几年,简直就是花费几十年,他的绘画怎么不受影响呢?

张公者:您的绘画创作及思想有没有受到谢先生的影响?

陈佩秋:这从画风上就可以看出来。我在思想上也没有受他的影响。但我们有一个共同点,就是他认为的古人的好的地方,我也认为是好的。古人两宋、唐代的书画是学了最不会犯毛病的。画人物画一定要看唐代的壁画。

张公者:对明清时期的书画您怎么看?

陈佩秋:明清绘画是走下坡路的。从元开始就在下滑,元还有宋的余韵可以顶得住。明清按他们自己的话说是学宋人的,我最近看唐伯虎和仇英,他们也是学宋人的,文徵明和沈周是学元人的。明四家排起来是:沈(周)、文(徵明)、唐(寅)、仇(英)。沈石田年纪大,排在第一位;唐寅和文徵明是同年的,但是排起来就是沈、文、唐、仇。因为沈、文名气大,书法、文章好,社会地位高,个人修养深。唐和仇在明四家里还是好一点儿的,可他们的东西看起来还是宋人的,沈石田和文徵明的画还是脱不开元人,学习前人要突破前人,光有前人的东西又没有前人好,只学老师必然比不过老师。所以吴昌硕的学生都比吴昌硕差,亦步亦趋的。第三代更差。

张公者:您比较喜欢20世纪哪几位画家的画?

陈佩秋:张大千这批人都是20世纪的。还有徐悲鸿先生,傅抱石先生,陆俨少先生。刘海粟不善画。刘海粟学张大千的泼墨泼彩,拿张大千的画去看看,哪是他那个样子的。

张公者:潘天寿先生教过你吗?潘先生的绘画您觉得如何?

陈佩秋:教过。潘先生人很好。他在吴茀之、诸乐三、陆抑非几位先生中是画得最好的,他的画很有个性,非常出色,不同于吴昌硕,齐白石,但他主张在教学中要先学工整的画,首先打好基础,不宜一开始便学大笔头,因此,上世纪50年代尾、60年代初,他指定了一个留校的毕业生到上海来要我带她从工整画法学起,回校后任教师。他的这种教学方法是正确的,在现今的中国美院里,青年教师及研究生中已经有了非常好的成绩。

张公者:您认为傅抱石的画呢?

陈佩秋:傅抱石的画线条非常好。那个线条也是经过锤炼的。但是过去徐悲鸿先生没叫傅先生教人物画,而是教理论。到我们学校来也是兼教理论。

张公者:那时傅抱石先生生活很苦?

陈佩秋:是的,那时所有教职员工的生活都很苦,周恩来、郭沫若先生在重庆时生活都很艰苦,傅先生把人物的脸画得就好像吃不饱那样苦。画女的呢,还不那么苦,画男的画得很苦,愁眉苦脸的。可能他是有意那样画。解放以后他就不这样画了。除了画屈原的时候,屈原投江本来是苦的。其他的人物画就有变化了。技法上呢,他的线条是非常好的。他画的仕女的衣襟是学顾恺之,山水是学石涛。他又在日本留学过,渲染时有整体感,那个是在日本留学时受的间接的西方的影响。他的画既高明而且站得住脚。张大千就不要说了,那是厉害的,人物、花鸟、山水,无一不精。傅先生的仕女画那个眼睫毛,“刷”一笔出去,勾线的功夫真精彩!艺术性极高。我粗浅的看法,徐悲鸿先生素描功底非常好,教学上很有贡献,见解上也很高明。但是,画的艺术成就似乎比这两位弱,也许这是我的错觉吧。

陈佩秋绘画

张公者:前面您谈到齐白石的画,您怎样看其在绘画史上的位置与价值?

陈佩秋:从绘画史来讲,齐白石肯定是有地位的。因为绘画史里过去没有这一风格,他自然便是这一风格的首席。但是绘画史里还有那么多的不同风格的首席,齐白石能不能成为首席中的首席,且待评论家的评定。

张公者:李可染先生也曾拜黄宾虹和齐白石为师。您觉得李先生的画怎样?

陈佩秋:李可染先生在北方画山水画中可以说是造诣最高了。中国美院70周年时,吴冠中、邹佩珠(李先生夫人)和我都去母校庆祝,邹佩珠问我说:“北京的山水画怎么样?”我说“北京山水,当然李先生第一啦”!吴冠中不好比,他没有李先生的基础呀,李先生和他一样也是画西画出身的。在盘溪的时候,我做学生时天天到李先生家里,李先生天天在茶几上临摹石涛的山水。

张公者:陆俨少先生的山水和李可染先生的山水相比呢?

陈佩秋:陆俨少画里东西多,即笔墨形象变化多,而且他的古文根底非常好。比李先生多一些画外修养。

张公者:陆俨少先生有一次陪徐邦达先生在故宫里看古画,陆先生说他画得比展出的古画还好,包括那么多的宋元的……

陈佩秋:陆先生不会那么说。从陆先生的画看得出有借鉴石涛的,还有借鉴董其昌、王蒙的用笔。陆先生最佩服的就是元人。他认为元人的画至高无上,是顶峰。我不苟同。陆先生唐诗宋词看得非常多,有修养。但是绘画史他没有足够的深入。我自认为绘画史和古书画我比他接触得多一些。但不意味我的画就能比得上他。我与陆先生还有一段差距呢。

张公者:吴冠中先生是林风眠的学生,林风眠先生借鉴西画来画自己的“中国画”。

陈佩秋:林风眠先生上世纪40年代在重庆的时候,开始用狼毫笔(大兰竹、中兰竹)画水墨画和水彩画,他画的笔触还是西方水粉水彩画的笔触,它不像中国书法和画画的笔触多样和有顿挫。也可以说他用西方的用笔方式,打破了中国画传统的用笔方式,或者说代替了中国画的传统用笔方式。譬如他画鹳和芦、小鸟和梅花,鹳的足爪,前面三个趾,后面一个趾,所用的线条一根根是挺挺的,但是这根线条撇出去,尖峰下笔,尖峰收笔,因为那个鸟的脚很尖,这样的笔触表现鹳鸟和芦苇的形体自然非常协调。林先生近半个世纪,致力于中西绘画的接轨以及培育众多的新兴艺术人才,正是“桃李不言,下自成蹊”。

张公者:您现在画画是研墨还是用墨汁?

陈佩秋:我现在懒了,都是用墨汁,尤其是写字要用大量的墨。现在发现了用墨汁它也不掉。所用的颜料和我们研墨的颜料差不多,兑上胶水,粘得住。画画也是用墨汁,好一点的墨汁是可以用的。

张公者:您用哪种墨汁?

陈佩秋:我用日本的。其实日本有的墨汁是我们出口原料,他们再加工。那我不妨用国产的,以前上海的曹素功,谢先生定作了一大批,但是放得久了,做得没有到家,有沉淀。所以后来我就用一得阁,一得阁还可以用。

张公者:日本的墨汁是用研墨的方法制作的,和国内的不一样。您用什么颜料?

陈佩秋:我以前是用西方的水彩画颜料,现在还有很多。如今我用日本的、西班牙、法国的。过去苏州的石青、石绿没有人家做得细,颜色也没有人家的多样和复杂。人家也有矿物的,有些矿物可能也是化学合成的,那个矿物以后怎么样还不知道。炳烯我是用美国的,据说也是法国制的,买了一大堆,他们说不变色,而且保持时间长久。现在因为年份少,还不能作为定论。所以有时候有几个需要突出的色块,我也使用炳烯。

陈佩秋绘画

张公者:用纸呢?

陈佩秋:我用皮纸,用富阳的,温州的皮纸差一点。因为现在国外的皮纸也做得很好。偶然间也画宣纸,宣纸里棉料少,容易破,就注意一点用。有时候,在外面、在外地,也用宣纸,云南腾冲的宣纸还可以。

张公者:您怎样评价自己的艺术?

陈佩秋:我从来没有对自己作过评价。艺术的评价不是自己说了算,现在我还在天天用功,我学到老也学不完。每个时候都有每个时候的“变”,早先我没有学谢稚柳,我最不愿意人家说他替我代笔,因为有管夫人的先例在。我从开始学画就不学他,如果跟他画,当然容易入门。临画,临到几年就可以很像样子的,但临久了丢不掉。像张大千先生始终有一点儿石涛的影子吧。我的画现在看不出像哪个,谢稚柳的味道没有,我从习画时就不沿袭名家的。

张公者:那您临摹的时候怎么办呢?怎样掌握、处理这个分寸?

陈佩秋:临的时候你一本正经,一心一意去临。画家各个地方的笔你必须一模一样才行,不仅形体临得像,还有里面的用笔和章法要很用心。各种地方的样子,树的样子、房屋的样子、树叶的样子,这里头很复杂的,临的时候要很细心,一边临一边记。

张公者:您如何看待绘画创作与艺术鉴定的关系?

陈佩秋:照道理应该自己学两笔画画,如果不知道树木、山、石、屋宇、舟车、蒹葭、水流、点景人物,它们是用什么样的笔触去画成的,那么我讲的对与不对,人家自然不能体会。从古至今,就是假画比真画多,只有听之任之。所以包括乾隆宫里和各个博物馆里都难免有赝作,过去传下来的,即使现在搞清楚了是冒牌货,但还得供养起来!

陈佩秋,1923年生于云南昆明。2020年6月26日在上海去世。上海中国画院画师、艺术顾问,上海书画院院长,西泠印社理事,上海文史研究馆馆员,上海大学美术学院兼职教授,中国美术家协会会员。出版:《谢稚柳陈佩秋画集》、《陈佩秋画集》、《陈佩秋书画集》、《荣宝斋画谱 陈佩秋》、《陈佩秋》、《陈佩秋山水花卉扇册》、《陈佩秋画集》、《陈佩秋艺术》。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司