- +1

梦工坊“扩容”记:心智障碍青年们的变与不变

日前,澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者再次来到这里,这家咖啡吧熬过运转初期的亏损,挺过新冠疫情期间的暂停期,当初的8名员工,留下了7名,1名去了隔壁的洗车房。

梦工坊超市实习的学员。 本文图片均为澎湃新闻首席记者 邹娟 实习生 吴诺惟

一名员工之所以去了洗车房,是因为挨着咖啡吧,开了一家梦工坊洗车房,也招收心智障碍青年。不仅如此,一年来,梦工坊面馆、梦工坊超市也悄然开业,同样接收心智障碍青年就业或实习。目前,这4家店已陆续签约14名心智障碍青年,6名实习生。

梦工坊超市实习的学员

“‘梦工坊’最开始是我们辅读学校技能课程的名字。寓意学会一门技术,将来实现自己的社会价值和自我价值。没想到,现在,‘梦工坊’成为他们就业的招牌。这里,真正成为这些智力发育迟缓孩子追梦的地方。”浦东新区辅读学校教导处主任杨斌说道。

一年间的变与不变

如今的梦工坊咖啡吧与刚开业的时候,几无变化:一样的进门就有员工问好,一样的点完咖啡员工会非常认真地提醒“请先买单”,一样的店内布局和咖啡香味。

殷昊已经是专业咖啡师

不一样的,是咖啡吧一角,放着的文创环保袋,图案形象根据首批员工设计定制;咖啡师殷昊已经拿到拉花大赛冠军;员工吴薇制作了一款“薇薇有点啤”的专属饮品……

员工吴薇制作的专属饮品薇薇有点啤,柠檬薄荷味的口感,带来夏日清凉。今后,梦工坊咖啡吧的每一位员工都将拥有自己的专属饮品。

“梦工坊能活下来,而且活得不错,真像做梦一样!”被店员亲热地称呼为“于姐姐”的老板娘于成红,看着孩子们自信、灿烂的笑颜,难抑激动。

一年前,她得知浦东新区辅读学校的职校毕业生可能因为各种原因无法找到工作,便下决心拿出成山路的门面房,和辅读学校深度合作,“给特殊孩子一个和社会接触的岗位,如果他们能自食其力,我哪怕亏本也愿意一试”。

一年后,8位特殊员工整整齐齐都还在这里,年轻的模样都没什么变化,但是仔细交谈下来,还是有些不同:

自闭症男孩杨安昆更热情,店里的庆典活动,已经能自信满满担当主持人;

内向的女孩王颖异不再躲避他人的目光,可以勇敢走上舞台大声表达感恩;

“唐宝宝”殷昊“不高兴”的时候越来越少了,已经能拉出具有专业水准的咖啡拉花;

零基础开始学做咖啡的吴薇,已能独立制作拿铁、摩卡和卡布奇诺,并独创了一款用自己名字命名的新品“薇薇有点啤”……

“感谢温暖的辅读学校,感谢所有支持梦工坊的好心人,带给我们这样的特殊家庭爱和希望。”梦工坊员工秦佳晨的妈妈含泪表示,儿子自从有了这份工作,只要是当班日定会早起,因为“他太珍惜这份工作,太爱这里的人”。而每月准时发放的薪水,则让父母如释重负:特殊孩子能自食其力,着实解决了这个家庭的后顾之忧。

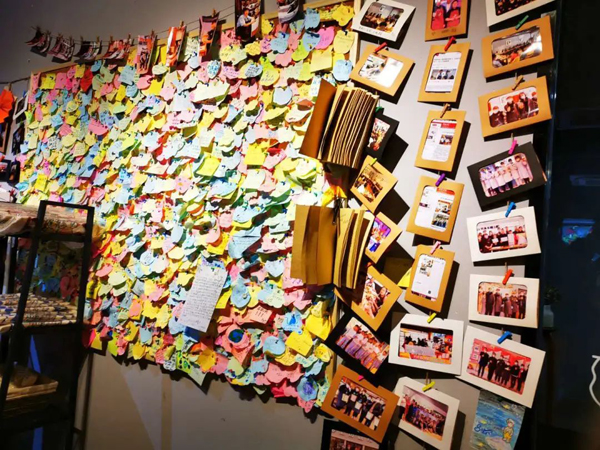

梦工坊咖啡馆留言墙。

孩子们的无奈与柳暗花明

特殊人群的就业,一直是个社会难题。

浦东新区辅读学校教导处主任杨斌告诉澎湃新闻记者,梦工坊咖啡吧,最开始是学校探索的一项课程,从技术性、社会融入性而言,可操作性都比较强。运转之初,学校教师每天在店里守着,这些孩子的父母偶尔也来做志愿者。步入正轨后,学校的身影相对会模糊些。

比如咖啡吧隔壁新开的梦工坊洗车房,白天基本只有四五名签约的心智障碍员工。几人当中有一名小组长,负责协调,所有员工上岗之前经过专业培养,每辆车4名员工负责擦洗。

而员工忙进忙出的时候,“辅导员妈妈”王炜则时时刻刻关注着他们。杨斌告诉澎湃新闻记者,“辅导员妈妈”这个岗位是梦工坊独有的,毕竟这些孩子智力发育迟缓,有时候需要“妈妈”的照顾。

王炜每天的工作,最主要就是照顾他们的饮食生活,“洗车房是要穿工作服工作的,孩子们来了,不知道要脱掉身上的衣服,直接套上工作服就开始工作了。现在天热,我就一定要叮嘱他们,脱了身上的汗衣,再换工作服。”

王炜说,自己是真的喜欢这些孩子,也喜欢这里的氛围:有知道这些员工特殊身份的车主,开着车来,不洗车,就为了办卡。有车主边夸他们做得好,边乐呵呵帮着一起洗车……

20岁的孟天赐干活特别卖力。几个月前,妈妈看到这里招工,帮他报了名。他在短短几天之内学会了打泡沫、擦洗,还特别记住洗完车后拿出打印的二维码,不能忘记收钱。“每天都很开心,想来上班。”孟天赐说。

不过,小伙子们的快乐虽然单纯,但毕竟是职场,会有人来人往,有无奈,也有柳暗花明。

汪琪是梦工坊面馆的“明星服务员”。

汪琪今年23岁,2016年从浦东新区辅读学校毕业后,汪琪先后几次尝试工作,却屡屡碰壁。偶然间,汪琪听说母校门口开了一家梦工坊咖啡吧,学弟学妹们在这里当服务生。他先来做了一回顾客,还给当年的老师发了一段感受。当时“梦工坊”正在筹备新开洗车店和面馆,于是汪琪主动来试工。得知他患有智力障碍和哮喘,“于姐姐”特意将他的岗位从洗车店换到了污染较少的面馆。

如今,汪琪已然成为面馆的“明星服务员”,还有顾客因他拾金不昧的善举送来锦旗。

梦工坊门口的锦旗,是送给汪琪的。

“所有开出来的梦工坊的店,在学校都有实训课程。不久的将来,第二家梦工坊咖啡吧,也将面世了。虽然都只是尝试,希望越来越多的实践和社会力量能介入,可以让越来越多的特殊群体,自食其力,实现梦想。”杨斌说道。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司