- +1

吕正惠:理解陈映真思想与艺术之谜的关键

【编者按】

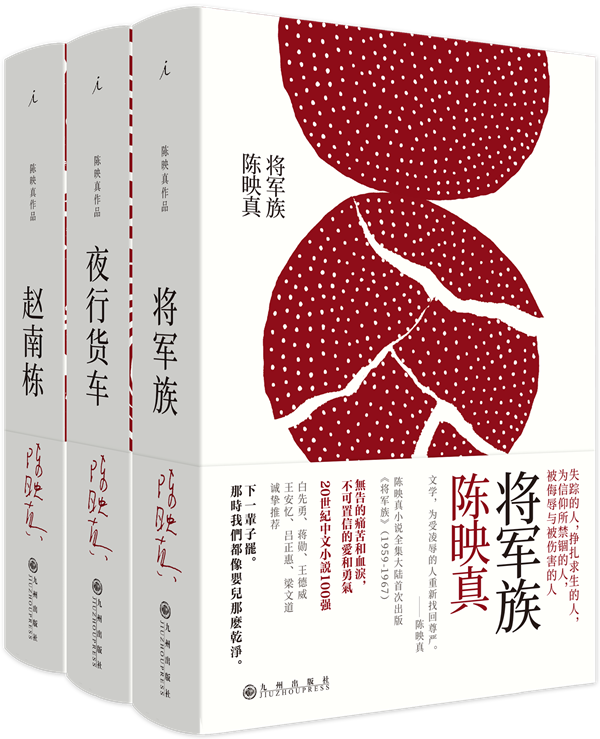

近日,台湾作家陈映真的小说全集大陆首次出版,分为《将军族》、《夜行货车》和《赵南栋》三册,完整收录陈映真1959-2001年创作的37部中短篇小说作品。下文为台湾地区学者吕正惠为大陆版陈映真小说全集所写的跋。他是台湾23卷本陈映真全集的主持者,也是大陆这套陈映真作品集的出版顾问。

陈映真(1937-2016),蔡明德摄影

以前大陆出版过各种陈映真选集,但从来没有一种把陈映真的全部小说收集在内,大陆读者难以理解陈映真作为一个小说家的完整面目。此次“陈映真小说全集”的出版,让人非常兴奋。全集分为《将军族》《夜行货车》《赵南栋》三册,是陈映真各个时期中短篇小说的完全结集。不过,因为种种历史因素,陈映真的小说并不容易阅读(在海峡两岸都一样),因此下面这篇导言会比较详尽地谈论陈映真的思想渊源,以及这一思想对他小说创作方法及题材的影响,文章不得不写得比较长,请大家谅解。

一

毫无疑问,陈映真是二十世纪下半叶台湾最重要的作家,而且,即使从全中国的范围来看,陈映真仍然是这一时期有数的大作家。但很遗憾的是,目前两岸对于这一点都还没有清楚的认识,这是两岸七十多年来特殊的历史环境造成的。随着两岸交流的日愈密切,随着中国独特的发展道路逐渐为世人所认识,陈映真作品的价值将会逐渐大白于世。

其实,自从一九五九年开始发表小说以来,陈映真一直广受台湾读者的欢迎与瞩目。一九六八年他因“匪谍案”被捕以后,文坛不敢公开谈论,仿佛他不再存在。一九七五年出狱,立即成为台湾乡土文学运动的领导人,一九八五年创办了《人间》杂志,他在台湾的声望达到了最高峰。但一九八八年他和一群志同道合的朋友共同筹组“中国统一联盟”、并自任创盟主席以来,他的声望开始坠落。到了今天,台湾不少年轻人甚至连陈映真这个名字都没听过。台湾的两大政党,国民党和民进党,都不想让民众知道,台湾有一位著名作家是支持中国共产党、并大力推动两岸统一的。在他们的有意漠视和积极打压之下,陈映真这个曾经风云一时的人物,仿佛在台湾蒸发了一般。

二十世纪八〇年代末,陈映真成为台湾统派的领导人,并且还公开支持中国共产党,让他三十年来累积起来的大量“粉丝”深感不解。二〇一六年陈映去世后,不少人写文章悼念,其中有两篇“典型”地反映了“陈映真迷”的失落感。一篇是曾经在《人间》杂志工作了将近四年的女性写的。她自言直接领受陈映真温暖、宽宏的身教和言教。在她看来,陈映真对人间充满了人道主义的关怀,对他身边的人极其关爱、友善,在人格上简直就是完人。但她根本不能理解陈映真的中国情怀,她不知道陈映真为什么会认同那个“祖国”。另一篇是一位著名的文化人写的,他说,陈映真所写的每一篇小说都让他很感动,但他无法理解,小说写得这么好的陈映真,为什么会在举世都不以为然的情况下坚持他那“无法实现的”“堂·吉诃德式的”梦想。一篇讲陈映真的为人,一篇讲陈映真小说的成就,这些都令人崇仰,回想起来让人低徊不已,但无奈的是,陈映真是铁杆到底的、最为坚定的“统左派”。从这里就可以看出陈映真的独特性,许许多多人崇拜他,在他死后这么怀念他,但就是无法理解他这个人——这么好的一个人,这么优秀的一位小说家,怎么会有那种政治立场?

问题的关键很清楚:如果不是陈映真的政治信念出了问题,就是台湾的文化气候长期染上了严重的弱视症,一般人长期处身于其中而不自觉,反而认为陈映真是一个无法理解的人。陈映真从一开始写作时对这一点早就看得很清楚,他是在跟一个庞大的政治体系作战,这种战斗非常漫长,他这一生未必有胜利的机会。但他非常笃定地相信他的政治信念,他愿意为此而长期奋斗。如果他不是在六十九岁的时候因中风而卧病,他就会看到他的理想正在逐步实现。在生命中的最后十年,他不再能感知这个世界,可以说是他一生最大的遗憾。

陈映真跟台湾一般知识分子最大的不同就是,从一开始他就不承认国民党政权在台湾统治的合法性。表面上看起来,这种不承认有一点类似于“台独”派,但本质上却完全不同。陈映真把美国视为邪恶的资本主义帝国主义的代表,而国民党政权正是在这一邪恶的帝国主义的保护之下,才在国共内战失败后幸存下来的。国民党为了自己的一党之私,心甘情愿地作为美国的马前卒,不顾全中国人民的利益,也丝毫不考虑到世界上所有贫困国家的人民的痛苦。如果说,以美国为代表的资本主义是当代世界的“桀纣”,那么国民党就是助纣为虐(“台独”派只想取代国民党,其助美国为恶的本质是完全一样的)。如果你认为美国是好的,你怎么可能认同陈映真?问题的关键在,你认同的是美国的富强,而没有意识到美国的邪恶,你怎么可能了解陈映真?因为陈映真首先看到的是美国的邪恶,是美国在全世界的贫困、落后地区所造成的无数灾祸,而这些你都没有看到,你怎么会认同陈映真?陈映真对全世界充满了大仁大义,他看到邪恶的本源,你只看到陈映真的仁厚,你所推崇的仁厚只是一般的慈善之心,而陈映真的仁义是扩及全人类的仁义,这就是一般的陈映真迷和陈映真的区别。他们无法理解他们所崇拜的陈映真,是一个比他们想象的更伟大的人,他们完全不知道他的深邃的历史眼光和他祈求全人类和平幸福的愿望。

这些陈映真迷,都是在国民党的体制下成长起来的,有些人对国民党虽然有所不满,但还是相信国民党可以改革,有些人非常反对国民党,据此而主张台湾应该“独立”。当国民党的那个“中华民国”在联合国不再成为中国的代表时,他们(不论他们对国民党的态度如何)根本没有想到要去和那个被国民党辱骂了几十年的对岸的“邪恶”政权统一,毕竟他们都是吃了国民党的奶水长大的。所以,虽然他们不一定接受民进党的“台独”立场,他们也不可能赞成和共产党领导下的大陆统一,对他们来讲,这是非常不可思议的。不论是坚决主张“独立”的民进党及其群众,还是继续拥抱“中华民国”“国号”的人,都无法相信,这个时候的陈映真,竟然不顾他的崇高的地位与众人的尊仰,成立了中国统一联盟,树起统派的大旗,自己还担任创盟主席。这样我们就可以理解,广泛散布于台湾文化界的各种陈映真迷为什么会那么困惑,甚至为什么会那么愤怒。他们从来没有想要探究陈映真这个人是如何形成的。这样,陈映真这个无法绕过的巨大的身影,就成了当今台湾社会最难以理解的问题。陈映真去世后的各种悼念文章,普遍地表达了这一问题。

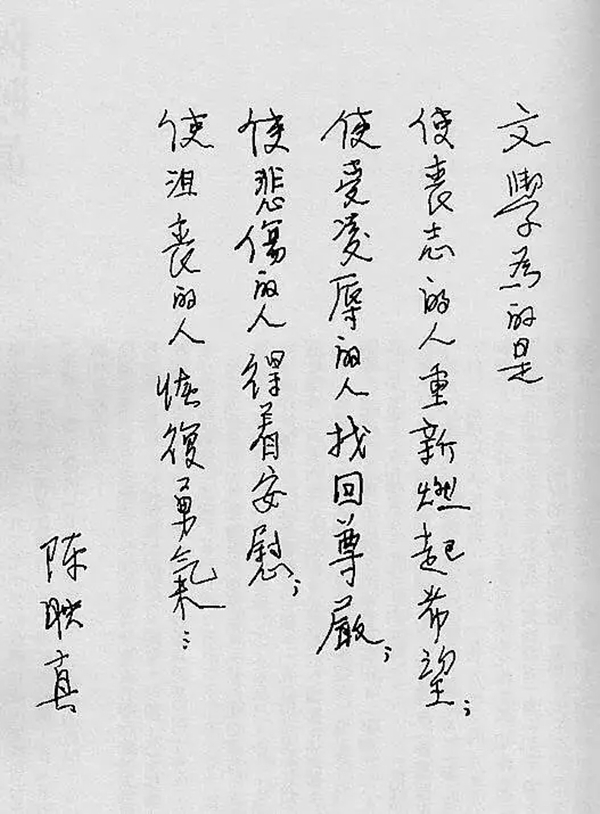

陈映真手稿

二

从五四运动到一九四九年,中国一直循着激进的、社会革命的道路往前推进,其顶点就是新中国的建立。台湾,作为被侵占的殖民地,它的最进步的知识分子不但了解这一进程,而且还有不少人从各种途径投身于革命的洪流之中。国民党在内战中败退到台湾以后,这一批进步的知识分子大半加入中共在台湾的地下组织,准备迎接内战中的最后一幕,即,解放台湾,完成中国最后的统一。

这样的历史发展,在一九五〇年突然被切断了。朝鲜战争爆发后,美国介入中国内战,将第七舰队开入台湾海峡,阻截了台湾和大陆的统一。国民党政权借此机会在岛内大举肃清,完全清除了台湾岛内的革命分子。这样,台湾的历史只能从空白重新开始,随美国和国民党爱怎么说就怎么说。台湾的社会,尤其台湾的青年知识分子,在那两只彼此有矛盾、又有共同点的手的联合塑造下,完全和中国现代革命史的主流切断了关系。慢慢地,他们把那一段革命史,看成是一场败坏人性的群魔乱舞。

在国民党铺天盖地的“反共”宣传下,从小接受国民党教育的年轻世代,完全不能理解共产党革命所建立的新中国的历史意义,一点也不令人意外。让人惊奇的是,居然会出现一个“幸免于难”的陈映真。好像是上天有意保存一颗革命的种子,因此让陈映真在一九五〇年左右遭遇了非常独特的历史因缘。

小学五年级时陈映真遇到一位吴老师,刚从南洋和大陆战场复员回到台湾,因肺结核而老是青苍着脸,曾经为了班上一个佃农儿子的尊严而甩过他一记耳光。一九五〇年秋天的某一天半夜,这个吴老师被军用吉普车带走了,陈映真从来没有忘记过他,在早期的《乡村的教师》和晚期的《铃铛花》里都有他的影子。陈映真还提到,他们家附近曾经迁来一家姓陆的外省人,陆家小姑“直而短的女学生头,总是一袭蓝色的阴丹士林旗袍。丰腴得很的脸庞上,配着一对清澈的、老是漾着一抹笑意的眼睛”。这个陆家小姑几乎每天都陪着小学生陈映真做功课,还教他大陆儿歌,陈映真放学后的第一件事,就是放下书包去找陆家小姑。这一年冬天,这个陆家小姑也被两个陌生的、高大的男人带走了。这一年陈映真考上成功中学初中部,每天从莺歌坐火车到台北上课(成功中学离火车站不远),“每天早晨走出台北火车站的检票口,常常会碰到一辆军用卡车在站前停住。车上跳下来两个宪兵,在车站的柱子上贴上大张告示。告示上首先是一排人名,人名上一律用猩红的朱墨打着令人胆颤的大勾,他清晰地记得,正文总有这样的一段 :‘加入……匪帮……验明正身,发交宪兵第四团,明典正法。’”我们可以想象,陈映真看到这些告示时,一定会想起他所敬爱的吴老师和他所仰慕的陆家小姑,而他们都是他幼稚心灵中的大好人,这些大好人也加入了“匪帮”,那么,把他们“明典正法”的那个政权又会是怎么样的政府呢?

陈映真的大幸,或者陈映真的不幸,在于:他竟然成了那一场大革命在台湾仅存的“遗腹子”。他不是革命家的嫡系子孙,他的家里没有人在白色恐怖中受害。他凭着机缘,凭着早熟的心智,凭着意外的知识来源,竟然了解到当时台湾知识青年几乎没有人能够理解的历史的真相。从白色恐怖到高中阶段(1950-1957),他模模糊糊意识到这一切 ;他开始写小说时,对这一切已完全明白,这时他也不过是个大学二三年级的学生,只有二十一二岁(1958-1959)。作为对比,我可以这样说,这个时候我十岁左右,还是一个一无所知的乡下小孩,而我终于完全理解陈映真所认识的历史真相时,差不多是四十二岁,也就是一九九〇年左右,那时候我已被朋友视为“不可理解”,而陈映真的无法被人理解,到那时已超过了三十年。他是一个极端敏感的、具有极佳的才华的年轻人,你能想象他是怎么“熬”过这极端孤独的三十年的。我觉得,陈映真的艺术和思想——包括他的优点和缺陷——都应该追溯到这个基本点。

1957年,台湾人刘自然遭驻台美军枪杀,但凶嫌却获无罪开释,引发民众不满,还是高中生的陈映真(前排右一)参加了抗议活动

就这样,进入大学不久的陈映真,“在反共侦探和恐怖的天罗地网中”,因其“思想、知识和情感上日增的激进化,使他年轻的心中充满着激愤、焦虑和孤独”。这种心灵上的困境,因偶然得到的创作机缘,而得以化解。其时,尉天骢刚创办《笔汇》杂志,透过友人向他邀稿,陈映真就在一九五九至一九六〇年之间,一口气写了他最早的七篇小说。对于这个创作机缘,陈映真这样回顾:

感谢这偶然的机缘,让他因创作而得到了重大的解放……但创作却给他打开了一道充满创造和审美的抒泄窗口。他开始在创作过程中,一寸寸推开了他潜意识深锁的库房,从中寻找千万套瑰丽、奇幻而又神秘、诡异的戏服,去化妆他激烈的青春、梦想和愤怒、以及更其激进的孤独和焦虑,在他一篇又一篇的故事中,以丰润曲折的粉墨,去嗔痴妄狂,去七情六欲。

从陈映真的回顾文字中就可以了解,这是一些披着“瑰丽、奇幻而又神秘、诡异的戏服”的幻想小说,借以抒发他对当时充满了恐怖气氛的白色“反共”统治的强烈不满与抗议。所有这一切,他都不能“实写”,只能以虚幻的方式来表现。所以陈映真所采取的小说书写形式是被现实政治所逼迫出来的,都是一些充满了幻想的“政治寓言”。我们可以套用后来流行的拉丁美洲的小说标签,称之为陈映真的“魔幻现实主义”。

陈映真的第七篇小说《祖父和伞》(1960年12月)是最具关键性的一篇。这篇小说表面看起来非常简单,但从来没有人了解其深层的意义,是赵刚首先提出了正确的解释。那个躲到深山里默默地做着矿工养活孙子的老祖父,其实就是逃亡到山中的中国共产党地下党员,在白色恐怖的高潮,他因为过度伤心而去世。那个孙子,小说的叙述者,其实影射的就是陈映真本人。老人的去世代表台湾岛内为了新中国的建立而参加革命的人,已经全部被“肃清”了,而他们却留下了一个孙子。这实际上是暗示,当时才二十三岁的陈映真完全知道这一批人的存在,也完全理解白色恐怖的意义——台湾残存的国民党政权,在美国的保护之下终于存活下来,而台湾民众从此就和革命中建立起来的新中国断绝了任何联系,其中幸存下来的、还对新中国充满了期盼的人可能永远生活在黑暗与绝望之中,再也见不到光明。

接着我们再来分析陈映真的第四篇小说《乡村的教师》(1960年8月)。青年吴锦翔,出生于日据时代贫苦的佃农之家,由于读书,思想受到启蒙,他秘密参加抗日活动,因此日本官宪特意把他征召到婆罗洲去。万幸的是,他没有战死、饿死,终于在光复近一年时回到台湾,并被指派为家乡一个极小的山村小学的教师。由于台湾回到祖国怀抱、由于战争的结束和自己能够活着回来,吴锦翔以最大的热情投身于教育之中。这个吴锦翔是日据时代左翼知识分子的嫡传,既关怀贫困的农民,又热爱祖国,陈映真在小说中写出了这一类人在光复初期热血的献身精神。然而,国民党政权令人彻底失望,激发了二·二八事件,不久,中国内战又全面爆发,战后重建中国的理想化为泡影。吴锦翔终于堕落了,绝望了,最后割破两手的静脉而自杀。

当然陈映真只能写到内战爆发,他不能提及国民党在内战中全面溃退、新中国建立、国民党在美国保护下肃清岛内异己分子等等。现在的读者可以推测,吴锦翔的自杀决不是由于内战爆发,因为吴锦翔的形象来自陈映真的小学老师吴老师,而吴老师是在一九五〇年秋天被捕的。小说中的吴锦翔如果要自杀,决不是因为内战爆发,而是由于美国保护国民党,国民党在台湾进行彻底的“反共肃清”,他已被活生生地切断了与中国革命的联系。由于冷战体制的形成,台湾的命运在相当长的一段时间内不可能会有改变。这样,生活在新的帝国主义卵翼下的台湾,跟祖国的发展切断了所有的关系,这样的生命又有何意义呢?但是陈映真不可能这样写,只好说吴锦翔因为中国内战而绝望自杀。从这篇小说的情节设计方式可以看出,陈映真如何以曲折、隐晦的方式来表达他思想上的苦闷。

分析了《故乡》和《乡村的教师》,我们再来回顾陈映真的第二篇小说《我的弟弟康雄》(1960年1月),就会有另外一种体会。康雄是一个安那其主义者,因为失身于一位妇人,感到自己丧失道德的纯洁性而自杀。康雄和吴锦翔以及《故乡》(1960年9月)中的哥哥一样,其实都因为新中国革命理想在台湾的断绝而感到灰心丧志。这样,陈映真早期七篇小说中的五篇,其人物和主题始终环绕着这种特殊历史时代的幻灭感而展开。

陈映真思想上的绝望,只能借助于他构设的情节,以幻想式的抒情笔法加以表现。只有这样,他知识上的早熟和青春期的热情与孤独才能找到宣泄之道。我想,跟他同一世代的小说家,没有人经历过这种“表达”的痛苦——他不能忍住不“表达”,但又不能让人看出他真正的想法,不然,他至少得去坐政治牢。

三

思想上极度苦闷的陈映真,一九六四年认识了在台湾“日本大使馆”工作的一位日本知识分子,他为陈映真提供了许多当代大陆和世界左翼的资料,陈映真和一群朋友因此组织了一个读书会。这时陈映真的思想已经走到了某种临界点,即将踏入国民党的“政治禁区”。当时所写的两篇小说《永恒的大地》和《某一个日午》,虽然采取非常隐晦的寓言形式,但仍然可以看出他的政治倾向。

在《某一个日午》里,房处长的儿子莫名其妙地自杀了,房处长终于接到儿子的遗书,遗书提到他读过父亲秘藏了四五十年的书籍、杂志和笔记,他说:

读完了它们,我才认识了:我的生活和我二十几年的生涯,都不过是那种您们那时代所恶骂的腐臭的虫豸。我极向往着您们年少时所宣告的新人类的诞生以及他们的世界。然而长年以来,正是您这一时曾极言着人的最高底进化的,却铸造了这种使我和我这一代人萎缩成为一具腐尸的境遇和生活 ;并且在日复一日的摧残中,使我们被阉割成为无能的宦官。您使我开眼,但也使我明白我们一切所恃以生活的,莫非巨大的组织性的欺罔……开眼之后所见的极处,无处不是腐臭和破败。

房处长代表了曾经有过理想、如今已经完全堕落的国民党,房处长的儿子对房处长的谴责,其实是陈映真借着他的嘴巴说出陈映真对现在国民党政权的看法——这个政权“无处不是腐臭和破败”。

比《某一个日午》还要激烈的是《永恒的大地》。小说的背景是海港边的一个雕刻匠的房间,房间有一个小阁楼,小阁楼上躺着重病的老头子,是雕刻匠的父亲,而雕刻匠则和一个娼妓出身的肥胖而俗丽的台湾女子同居。老头子念念不忘他过去大陆的家业,天天辱骂他的儿子,说家业是他败光的,他有责任把家业复兴起来 ;而他儿子对父亲逆来顺受,极尽卑躬屈膝之能事。儿子反过来对那位台湾女性常常暴力相向、拳打脚踢,而另一方面又在她的身上寻求欲望上的满足,还告诉她是他把她从下等娼寮中救出来的,要她感恩图报,好好跟自己过日子,将来他们会有美好的前途的。从这个简单的情节叙述就可以推测,老头子代表的是国民党退台的第一代(也可能暗指蒋介石)。国民党政权老是认为是他们的八年抗战拯救了台湾人,所以台湾应该感恩戴德,好好回报,配合国民党“反攻大陆”,将来大功告成之日,大家都有好日子过。

卧病在阁楼上的老爹,老是跟他儿子(可能暗指蒋经国)说,他们在大陆有一份大得无比的产业,“朱漆的大门,高高的旗杆,精细花棂的窗子,跑两天的马都圈不完的高粱田”,要他复兴家业,再回到大陆去。然而,儿子清楚知道他们是永远回不去了,而且自己也不想回去。最为关键的是,下面所引述的儿子和他的台湾女人之间的一段对话:

“天气好了,我同爹也回去。”他说。然而他的心却偷偷地沉落着,回到哪里呢?到那一片阴悒的苍茫吗?

“回到海上去,阳光灿烂,碧波万顷。”伊说,“那些死鬼水兵告诉我:在海外太阳是五色,路上的石头都会轻轻地唱歌!”他没作声……

“谁不知道你原是个又臭又贱的婊子!”他吼着说,愤怒便顿地燃了起来,“尽诌些红毛水手的鬼话!”

“红毛水手,也是你去做皮条客拉了来的!”伊愤怒地说。

他的台湾女人所向往的是,红毛鬼子所说的海外更自由、更美丽的世界。而这个“红毛鬼子”是指越战时期到台湾度假“买春”的美国士兵(可以参看《六月里的玫瑰花》那一篇小说)。国民党为了自己的生存,不得不依附美国,其结果是国民党“反攻大陆”的希望成为泡影,而台湾已一心一意向往美国,再也不想跟大陆发生任何关系了。陈映真早在二十世纪六〇年代中期,已经预见了国民党“反共亲美”的政策必然导致这一局面。

参照《某一个日午》和《永恒的大地》(这两篇在写作当时都不敢发表),我们才能真正了解陈映真一九六八年入狱前所发表的几篇小说的写作意图。在《最后的夏日》里,留学美国是小说中的中学老师最大的梦想,而《唐倩的喜剧》里的“台湾知识界”无人不津津乐道当今西方流行的思想。两个女主角,一个纯真,一个世故。最后都以嫁到美国为最后目标。整个台湾确实如《永恒的大地》所说的,把海外(其实是美国)当乐土,认为那里的“石头都会轻轻地唱歌”。而陈映真却又以旁敲侧击的方式,暗示我们说,美国其实并不那么美好。在《唐倩的喜剧》里,存在主义者老莫,拿着美国《生活杂志》《新闻周刊》和《时代周刊》上剪下来的越战的图片,指出图片中“卑贱的死亡”,借以向唐倩宣讲他的存在主义哲学。这样,我们就看到了“被火焰烧成木乃伊一般的越共的尸体,在西贡的闹区被执刑了的年轻的囚犯,穿着黑色衣衫的战俘……”如此等等。我一直很喜欢《唐倩的喜剧》,不知读了多少遍,但直到最近重读,才赫然发现了陈映真有意“夹带”的暴露美国罪恶的这一段文字。

另一篇《六月里的玫瑰花》写的是美国黑人士兵和台湾妓女的相濡以沫的恋情,类似《将军族》中的外省老兵和台湾风尘女子的关系,但陈映真却在这一“爱情故事”中穿插了黑人士兵在混乱中随意扫射,杀死越南无辜平民的情节。这篇小说发表于一九六七年七月,而著名的美军对越南美莱村平民的大屠杀事件,直到一九六九年十一月才被媒体揭露出来,由此可见陈映真早就认识到越战的邪恶面目。就如赵刚所说的,众多的陈映真读者从来不注意这篇小说,然而这是“确确实实”的“反帝小说”,早在一九六七年就“在台湾!”发表了,从当时以至于现在,居然没有人注意到。我们当年就这样无视于陈映真的思想,我们根本就没有读懂过陈映真。

四

一九七五年七月,关押七年之久的陈映真终于因蒋介石去世而得以特赦提前出狱,又可以执笔了。由此开始,到二〇〇六年九月他因中风而不得不中止写作,又经过了三十一年,比他入狱前的创作时间(1959-1967)多出二十多年,但两者在小说的产量上却形成截然的对比:前九年多达二十五篇,而后三十一年却只有十一篇,另加一篇报道文学(十一篇中有四篇是非常长的,可以算中篇小说了)。这是怎么一回事呢?

陈映真出狱的二十世纪七〇年代中期,台湾社会的动荡局面已为有识者所熟知。二十世纪六〇年代末发生于美国的保钓运动影响扩及台湾,台湾知识界开始“左倾”,而且开始关心大陆的发展,民族主义的情怀逐渐从国民党走向共产党。其次,一九七一年,“中华人民共和国”终于取代“中华民国”,取得联合国“中国”席位的代表权,“中华民国”的合法性已经不存在了。再其次,经过二十年的经济成长,台湾省籍的企业家及中产阶级羽翼渐丰,他们不愿意再在政治上附从于国民党,他们暗中支持党外民主运动,企图掌握台湾政治的主导权。在这种情形下,国民党再也不能以高压的形势钳制言论,民间的发言空间愈来愈大。

1980年代,陈映真到“日本交流协会”前抗议钓鱼岛更名

陈映真出狱以后,当然了解台湾社会正处于巨变前夕,他不甘心把内心深处向着共产党的既统又左的想法永远埋藏着,他要“发声”,他要“介入”,他不愿意自己“只是”一名小说家。只要有机会,他对于什么问题都愿意发言。而当时的陈映真也的确“望重士林”,是主导七〇年代文学主流的乡土文学的领航人,又是坐过牢的最知名的“左倾”知识分子,各种媒体也都给了他许许多多的机会。于是,他成了文化评论家、社会评论家、政论家,等等,当然,也仍然保留了小说家及文学评论家这两块旧招牌。如果不是内心隐藏了这样一个深层的愿望,他大概也不会想成为什么“家”都是、什么“家”都不是的,那样无以名之的“杂家”。

陈映真出狱以后,台湾经济即将进入最繁荣的时期,陈映真供职于美国药商公司,因此有机会接触台湾的跨国企业公司,并观察到这些公司中、高级主管的生活。除了少数一两位最高阶洋人之外,这些主管都是台湾人。他们的英语非常流畅,办事很有效率,深得洋主管的赏识。他们讲话夹杂着中、英文,互称英文名字,开着高级轿车,出入高级餐厅与大饭店,喝着昂贵的洋酒。总而言之,他们的生活非常洋化,享受着台湾经济在国际贸易体系中所能得到的、最丰裕的物质生活,当然,其中最为人“称羡”的是,他们可以轻易地在家庭之外供养着“情妇”。

当然,陈映真不只注意台湾经济中最尖端、最洋化的跨国公司高级主管的物质生活条件问题,对于经济愈来愈繁荣的台湾社会中一般人的消费问题,他也不可能不留心。二十世纪六〇年代后期台湾经济突然兴旺的原因之一是,大量越战的美军到台湾度假、而发了财的日本中产者借着观光的名义络绎不绝地来台湾“买春”,黄春明和王祯和的小说曾对此有所描写。陈映真也注意到了,所以在一九八二年就已发表文章,讨论资本主义经济和色情行业的特殊关系。随着台湾社会消费倾向的日愈明显,陈映真又注意到台湾的青少年“孤独、强烈地自我中心,对人和生活不关心,对人类、国家彻底冷漠,心灵空虚……奔向逸乐化、流行化和官能化的洪流中,浮沉而去,直至没顶”。

陈映真二十世纪七〇、八〇年代所写的八篇小说,除了最早的一篇《贺大哥》具有过渡性质外,其余,不论是“华盛顿大楼”系列的四篇,还是“白色恐怖”系列的三篇,全都跟资本主义的消费行为有关。前一系列最长的一篇是《万商帝君》。在这篇小说里,作为美国跨国营销公司在台湾的最优秀的执行者,一个是本省籍青年刘福金,充满了省籍情结,具有“台独”倾向;另一个是外省青年陈家齐,苦干务实,不太理会台湾社会内部的裂痕。然而,他们都同时拜伏于美国式的企业,甘心把美国产品推向全世界,并认为这是人的生存的唯一价值。这篇小说其实暗示了:国民党也罢、倾向“台独”的党外也罢,都只是泡沫而已,主导台湾社会的真正力量还是美国资本主义。如果不能战胜这独霸一切的、诉诸于人的消费及生理、心理欲望的资本主义的商品逻辑,那么,一切理想都只能流于空想。

“白色恐怖”系列三篇小说初发表时,都分别感动了不少人,《山路》尤其轰动,在当时的政治条件下,竟然得到《中国时报》的小说推荐奖!每一个喜爱这些小说的人,大概都会记得其中的一些“名句”,我印象最深的是《赵南栋》里的这一句话 :“这样朗澈地赴死的一代,会只是那冷淡、长寿的历史里的,一个微末的波澜吗?”但是,我一直想不通,那个一辈子自我牺牲的蔡千惠为什么会认为自己的一生是失败的,因而丧失了再活下去的意志?尤其难以想象的是,宋大姊在狱中所产下的、给狱中等待死刑判决的女性囚犯带来唯一欢乐的小芭乐(赵南栋)长大以后却完全失去了灵魂,只是被发达的官能带着过日子!难道需要这样悲观吗?我还记得蔡千惠在致黄贞柏的遗书中这些痛切自责的忏悔:

如今,您的出狱,惊醒了我,被资本主义商品驯化、饲养了的、家畜般的我自己,突然因为您的出狱,而惊恐地回想那艰苦、却充满着生命的森林。

“驯化”“饲养了的”“家畜般的”,对千惠用了这么重的话,真是不可思议!

我现在觉得,陈映真无非是要让蔡千惠这个人物来表现人性的脆弱。即使是在少女时代对革命充满纯情的蔡千惠,以致于她肯为她所仰慕的革命志士的家庭牺牲一辈子的幸福,但不知不觉中,在台湾日愈繁荣的物质生活中,还是把久远以前的革命热情遗忘了,证据是,她根本不记得被关押在荒陬小岛上已达三十年以上的黄贞柏的存在。“五〇年代心怀一面赤旗,奔走于暗夜的台湾……不惜以锦绣青春纵身飞跃,投入锻造新中国的熊熊炉火的一代人”,在日益资本主义化的台湾,不是被遗弃,就是没有人想要再提起。所以,与其说陈映真是在批评蔡千惠,不如说陈映真真正的目的是要痛斥:现在的台湾人不过是被美国驯化的、饲养的类家畜般的存在,是赵南栋之亚流,虽然没有沦为赵南栋的纯生物性,其实距离赵南栋也不会太远了。

“华盛顿大楼”系列和“白色恐怖”系列的故事性质,表面差异极大,但其基本思考逻辑本身是一贯的:四十年来台湾已被美国式的资本主义和消费方式豢养成了只顾享受的类家畜,已经丧失了民族的尊严,忘记了民族分断的伤痛,当然更不会考虑到广大第三世界的人民挣扎在内战与饥饿的边缘。而且台湾人为此还得意不已,以为这一切全是自己努力挣来的。

《山路》手稿

五

一九八八年陈映真与友人合组中国统一联盟,并出任创盟主席,一九八九年《人间》杂志因长期亏损而停刊,一九九〇年陈映真率领中国统一联盟代表团访问大陆,并受到江泽民主席会见。这三件事情都对陈映真产生重大的影响。首先,陈映真表达了他鲜明的政治立场,特别是一九八九年之后率团访问大陆之后,两岸及华人知识圈都以特异的眼光看待他,认为一个作家不应该有这么强的政治性。其次,虽然很多人知道陈映真是统派,但因《人间》杂志一直坚持报道台湾的弱势族群,仍然有人因此尊敬他,因为他一直关心台湾。《人间》杂志停刊后,敌视陈映真的人也就可以借此诋毁他,说他只关心“中国”而不关心台湾。从此以后,陈映真在台湾的声望逐渐下降,以致于现在的台湾年轻人甚至不知道有他这个人。

陈映真与《人间》杂志社全体同仁(图片来自《人间》杂志第39期,黄淇/摄)

陈映真坚定的统派立场,也让他在大陆的地位显得很尴尬。表面上他受到官方的推崇,但他鲜明的左派思想,却让他成为大陆文艺圈一个很难被理解的“老怪物”。二十世纪八〇、九〇年代,大陆主流知识界“唯美是尚”,认为美国不但是世界上最富强的国家,它的“自由、民主”也足以当世界的表率,这跟陈映真的思想是截然相反的。当时陈映真在大陆完全不被了解,而在台湾则受到无所不至的打压,陈映真内心的痛苦是很少人能够理解的。这是他最苦闷的时候,他一直想在思想上寻求解决这一困境的途径,一方面苦心思考“台湾社会的性质”,另一方面又关注大陆改革开放的发展,他充满了困惑,在他未能找到答案之前,他根本无心创作小说。

《赵南栋》(1987年)发表以后,时隔十二年,陈映真才又创作另一篇小说《归乡》(1999年),紧接着又发表《夜雾》(2000年)、《忠孝公园》(2001年)。这三篇小说的写作都有特殊的因缘。由于常到大陆交流,听了一些老台胞回乡探亲,不被家人接受,以为他们是要回来分财产,陈映真深有感慨,才写了《归乡》。二〇〇〇年,台湾第一次政党轮替,民进党上台执政,跟随蒋介石来台的“外省人”非常不安,陈映真为此写了《夜雾》和《忠孝公园》。陈映真一直很关注“外省人”在台湾的处境,在此之前,《猫它们的祖母》《那么衰老的眼泪》《文书》《将军族》《第一件差事》《累累》《永恒的大地》《某一个日午》,都涉及这一题材。“台独”派一直敌视“外省人”,认为“外省人”是外来者,相反地,陈映真从全中国的立场透彻理解国共内战所造成的中国人流离失所的悲哀。即使台湾的外省作家,都没有人像陈映真那样关心流落台湾的中下层“外省人”。《忠孝公园》所企图呈现的二十世纪中国国家动乱、民族分断的悲剧,其广度与深度,在当代全中国的作家中,恐怕是独一无二的。

在当代台湾作家中的独特性,因为没有一位台湾作家从近百年中国的苦难史,来看待台湾的下层老百姓(包括本省人和外省人)。同样的,也很少有大陆作家,从近百年中国人争取独立自主、民族重生的立场来关心共产党建立新中国和改革开放在全中国的独特意义。如前面所说,二十世纪八〇、 九〇年代的大陆流知识界,一心想要学习美国,完全没有觉悟到美国帝国主义的侵略本性。随着中国经济、社会的日渐改善,中国政治地位的提升,美国对中国的敌意日渐增强,最后终于在中美贸易中达到高潮。从美国对蔡英文“台独”势力的极力支持,从“港独”势力的莫名其妙地产生,大陆知识分子才了解美国无所不用其极地想要阻碍中国的统一。在这一过程中,大陆的知识分子才逐渐醒悟,问题根本不在美国人所宣称的普世价值,问题在于美国必须一直称霸全世界,不准中国人超过美国,甚至连平起平坐都不允许。直到这个时候,大陆比较年轻的知识分子,才突然醒悟到,陈映真一辈子的思想与追求,对他们所具有的意义。从这个角度讲,陈映真是当代中国唯一想到中国国家的现代化、经济发展、民族复兴在二战后美国称霸全世界的格局下所具有的世界历史的意义。

陈映真的思想发展,跟现代中国的命运是息息相关的,从这一角度来看,陈映真在当代中国作家中是独一无二的,所以我相信,陈映真还亟待我们去了解,我们对他的肯定与评价还远远不足。

附记:本文对陈映真小说的分析,吸收了赵刚许多独到的看法,因为文章的性质,不便一一注出,请参看赵刚《求索:陈映真的文学之路》(台北联经出版公司,2011年)和《橙红的早星:随着陈映真重访台湾一九六〇年代》(台北人间出版社,2013年)二书。又,本文多处引用的陈映真回忆写作生涯的《后街》一文,收入薛毅主编的《陈映真文选》(北京三联书店,2009年)一书中。

二〇一九年七月三十一日

陈映真小说全集(全三册),陈映真/著,九州出版社·理想国2020年6月版。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司