- +1

讲座|辛德勇:因读书而走向藏书

【编者按】

7月17日傍晚,北京大学教授辛德勇在中华书局进行了一场题为“因读书而走向藏书”的新书分享会。下文为分享会讲稿,澎湃新闻经授权刊发。

各位女士、各位先生、各位朋友:

大家好。虽然不太喜欢这种单方面的和大家见面的形式,但能见面总比见不上面好,至少你们大家是能见到我的。人生在世,谁不希望自己的努力受到社会的关注,谁不希望自己努力的成果能够得到更多人的认同?大家对我学术研究的关注,对我学术成果的认真对待,给予我莫大鼓励,给我以信心,给我以勇气,也给我以力量。今天,大家能够来参与这次活动,我就把这理解成各位朋友对我的关注和认同。所以,德勇首先这里向各位朋友致以由衷的谢意,感谢大家的热情,感谢大家的鼓励。

持续日久的疫情,使我们很多人的生活进入了一种比较特别的状态。这种状态的特别之处,其中一个重要方面,就是疫情把很多人同他惯常所处的社交圈子隔绝开来。人们彼此不便见面,这就不能呼朋唤友喝酒聚餐扯八卦,当然也不能干什么别的事儿。在这种特别的状态下,读书,就成了很多人填补时间空白的选项;更不用说那些本来就爱书、也爱好读书的朋友,这伴随疫情而来的“离群索居”生活,简直就是上天所赐的静心读书时刻,岂不美哉,不亦乐乎!

所以,今天,我在这里,和大家讲一讲中华书局给我新版重印的《读书与藏书之间》这两本书,应该是很合眼下的“时令”的。

言归正传。首先我要非常郑重地在这里向最初帮助我出版这两本小书的贾元苏大姐表示衷心的感谢。《读书与藏书之间》初集出版于2005年11月,但贾元苏大姐主动找我,提出要帮助我把这些关于读书与藏书的文章汇集成一本书,是在2004年我刚调到北京大学不久的时候。人到中年,改换到一个全新的环境里去工作,面临的困难和挑战都是明摆着呢。贾元苏大姐帮助我出版这本书,给了我很大的鼓励,帮助我较快进入研究状态,这才有了后来一本本书的出版。接下来,我要郑重感谢的是,这次新版的两位责任编辑孟庆媛女士和朱兆虎先生,感谢他们两位为这两本书付出的诸多心力。

当然,还一定要特别感谢中华书局的领导徐俊先生,还有今天陪伴我和大家见面的俞国林先生。徐俊先生是大领导,俞国林先生是仅次于大领导的小领导。大领导和小领导的共同特点是只动嘴,不动手,也就是光发号施令但绝不弯腰干苦活。我也曾经领导过别人,明白这里边的道理,所以总是最后才感谢领导。这事儿你不感谢还是不行,因为领导不开口,群众就想动手也动不了,最该感谢的,毕竟还是领导。我看这句话要是再不快说出来,俞国林先生就要中止这次直播了。

好了,感谢过领导,我就能轻轻松松和大家聊天了。疫情,大水,还有美国佬捣乱,把大家搞得实在太紧张了,一个个都神经兮兮的;再加上关注我的朋友都知道,我最近写的关于古籍版本的文稿浓度有点儿高,强度也有些大,看起来也实在是累得慌。今天早晨我在自己的微信公众号上发出那篇《瞪大两眼也看不通的〈通鉴〉》的最后一部分,看的人就已经少得有些可怜了。我知道大家看得实在烦了。所以,下边儿我们这些普通“群众”之间的谈话,一定要让大家放松,我相信大家听了我的话,也一定会放松,必须的。

今天这个谈话的主题,即“由读书走向藏书”,等一下我会慢慢讲。需要说明的是,我本来想把主题定作“由读书走向藏书再到堕入写书”。这么想的原因,是我去年除去旧书重印不算还总共出版了5本新书,除了俞国林先生指令孟庆媛女士帮助我出版的《生死秦始皇》之外,还有《翻书说故事》、《看叶闲语》(俱属浙江大学出版社)、《学人书影初集》(九州岛出版社)和《海昏侯新论》(三联书店),今年,至少还会再多出一本,三联书店马上就能帮我一下子印出6本书来。所以,在谈过读书与藏书的历程之后,再来谈谈“堕入写书”这一结局,好像也是应该的。

不过当年贾元苏大姐帮助我出版《读书与藏书之间》,一开始,我还怯生生地,生涩得很,没想到有那么多读者支持我,5000册书,不到半年就脱销了。这一下就让我胆儿壮起来了,而且觉得写书也很好玩儿,结果,就一发不可收拾,成了个什么样子,这大家也都看到了。关键是很多人看得都很不耐烦了,我也就不能再自讨没趣来谈“写书”的事儿。

那么,“读书”呢?这个我也不便谈。因为谈这个问题会弄得太正经,而我一开始就提到了,疫情让我们大家已经沉重很长时间,现在需要放松,别再制造紧张情绪。

我这两本小书,书名叫《读书与藏书之间》,取义于我的书籍搜求是“读书”、“藏书”两头都不靠。但“读书”那事儿还好解释一些,“藏书”我再怎么说不是,好像大家也是不信,而且越说越不信;特别是我最近做了几次讲古籍版本知识的视频,身子后面的背景,就是我放置线装古籍的书架,这下子全世界的人们都看到了我的线装书,再联系上孔夫子旧书网曾把我列为当代“藏书家”的情况,弄得更是百口莫辩了。我今天要是再说,只会赢得一个“装”字。

下面我就先来讲一个与此有关的故事。所谓故事,就是当年的往事。

当年,有那么一天,我陪老师黄永年先逛琉璃厂,在琉璃厂西街的古籍书店,这也就是葛优演那个《大撒把》电影时的主要外景地之一。不过大家看那个电影,只看到了楼下的新书,线装古籍都放在二楼卖。很多时候,也就那么三两位顾客,当然还有一个带着老花镜的老师傅,坐在柜台后边看《北京晚报》。

当年,还是那个“当年”的事儿。古旧书业,流传有这么一种说法,说人家放在架子上的书,黄先生不用拿下来,瞅一眼书根就知道是什么版本。这次走到古籍书店的二楼,他隔着柜台往架子上一看,就看好一部书,让书店老师傅取下来稍微翻两下就买走了。这让我看得有些目瞪口呆,感觉真是神了。

走到书店外面的马路上,我和老师说,你真是看一眼书根就知道是好书,怎么能够这么神?黄永年先生告诉我,古旧书业流传的这种说法当然有些夸张,不过好书实际上是有数的,书店逛得久了,书见得多了,就能够做到八九不离十。这是经验,也是感觉,是自然形成的。

关键这“自然”两字太难办。我理解,社会上对这的通俗表述,是人老奸,马老滑。岁数小,干着急,就是不行;岁月迟,见不到那么些书了,更无可奈何。这本事是自己学不来的,只好认了。

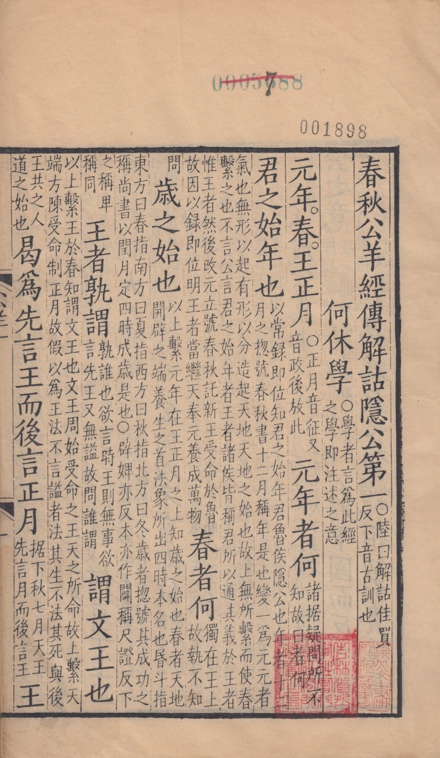

那么,黄先生买的是一部什么书呢?是清道光四年扬州汪氏问礼堂仿宋刻本《春秋公羊经传解诂》。这书的学术价值今天姑且置而不谈,只说它的版本,太平天国以前的印本罕见难求,而乱后印行者已略有改易之处。在给我讲述完这部书的好处妙处之后,老师又漫不经心地补充了一个说明:这书我已经有三部了!

天下哪有这样的道理,你家里放着三部同一个版本的书竟然还要买下第四部!让我这个垂涎欲滴的学生买下不行么?不仅不让我买,我话说出口来恳求他转让给我,同样也是不答应,你们大家说说,我心里是个啥感觉。地球人都知道,我是他老人家最喜欢的学生,结果还是这个样!

陪他回到宾馆,这口气还是憋在胸口出不来,也不管是不是老师了,一句话,不禁脱口而出:要是搞一次“书改”就好了。干嘛?“劫富济贫”呗,那我不就有机会了么?听我讲这话后,黄永年先生一点儿没生气,只是带着一脸诡异的笑容冲着我看。

谁要是这么盯着你看,看一眼不明白,看一阵总会明白的——你以为“书改”改谁呀?“改”的就是你自己!你可要清楚西安可在唐朝灭亡之后从来就没跟上过形势,古老的城墙就是这么幸免于难的。你说说,不去你家里“改”你,还能先“改”谁?

事情就严重到这么个程度,谁让我自己整天胡乱写东西,弄得“声名”在外呢?这正应了人怕出名猪怕壮那句老话。这让我明白,自己究竟是不是在“藏书”、是不是个“藏书家”,这事儿是越说越说不清的(附带说一下,那种让我悻悻然的清道光四年扬州汪氏问礼堂仿宋刻本《春秋公羊经传解诂》的早印本,后来我终于有机会也买到了一部)。

既然如此,今天就不妨暂且认下“藏书”这两个字儿,谈谈我是怎么读着读着就滑入了“藏书”这个道儿。当然,大前提在讲题里已经确定了:是因读书而走向藏书。我说这样就是这样,这个不需要再讲了。

好了,现在我来举述几本我书斋里的书籍,来具体地说明“因读书而走向藏书”这个主题。

刚才我提到,很多人都通过我发的短视频注意到了我身后那一面线装书的“书墙”,也有些人向我表达了他们强烈的兴趣。不过恕我说句可能让大家不大高兴的话——真有兴趣的话,何不去看看我去年在九州岛出版社出版的《学人书影初集》?

如果谁把书斋里置备有线装古籍就理解为“藏书”,或者他对古籍的收藏真有兴趣,而且同时也对我的线装古籍收藏有兴趣,那么,我理解,他就一定会去看看我的《学人书影初集》这本书(我最近太忙了,但接下来的二集已经编录了一部分内容,今年若来不及完成,明年也一定会编集成书。不过我注意到有些把世上的古籍只是理解为所谓“资源”的掠食动物,既不懂版本为何物,甚至根本不晓得书影是什么,就胡说什么看我的《学人书影初集》还不如看什么书格网,人要是活得这么无知无识又无聊无趣,那就另当别论无话可说了)。

我想,看《学人书影初集》这本书,再稍微动脑筋想一想,大多数人至少都能够从一个侧面理解我讲的“因读书而走向藏书”这个主题大概是个什么意思。下面我再举述一部《学人书影初集》收录的书,来更具体、也更形象地来说明一下。

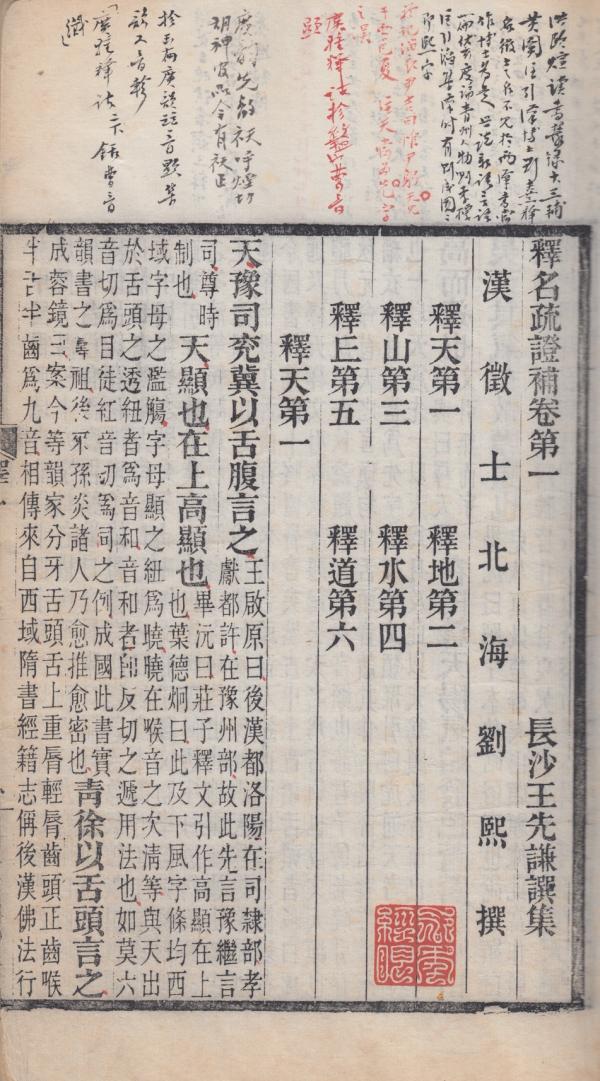

这部书,是民国时期学者沈兼士先生批注的《释名疏证补》。《释名疏证补》这书,对于那些真宗的藏书家来说,不过是一部普普通通的清末刻本,是大路得不能再大路了的大路货,不会有人对它多加留意。可若是价格合适,我会考虑买,因为它是阅读和利用《释名》一书的最佳版本,况且这个本子不仅仅是《释名疏证补》原书,它还有沈兼士先生的批注。

在今天的中国,普通藏书家藏书,都很重视名人批注本,但其中绝大多数人,看重的只是批注者的名头。他们看这些批注,同看书上钤盖的那些名人印章一个样,并不在意写的到底是些啥字儿,就看是谁的名,当然是乾隆就更好。这就是当代中国的藏书家,这就是藏书家的藏书。

我买下这书,动机却不是这样。在当代中国学术史上,沈兼士先生虽然是一位卓有造诣的知名学者,但不做文史研究的人对他却未必有太多了解,同他那位靠写毛笔字儿混场面的老哥沈尹默相比,可谓籍籍无名(实际上我更喜欢沈兼士先生的字)。所以,这部书被堆放在北京琉璃厂一家中国书店的角落里,根本无人问津。首尾完整的4册书,标价只有180元。

若是不考虑沈兼士先生的批注,这180元在当时虽然算不上贵,但也并不便宜。那我为什么要买下这部书呢?书上也没有署名钤印,我又怎么知道是沈兼士先生批的呢?这是因为我就是个书生,我是因为读书、用书才去买书的。

在遇到这部书之前,我就买有中华书局在他身后给他出版的文集《沈兼士学术论文集》,读了他那篇著名的论文《右文说在训诂学上之沿革及其推阐》。现在我还清楚地记得读过这篇文章时感受到的震撼,觉得一个学人一辈子能写出这么一篇文章也就不虚此生,值了。当然,到现在我也既不懂训诂,也不懂文字,搞文字训诂的人好像也不大有人理会沈兼士先生的观点,但我是认真读过这篇文章的,我信,我服,沈兼士先生总结的“右文”原理,也给我阅读和利用古代文献提供了重大帮助。

就是因为有这些读书的心得做基础,知道沈兼士先生研究“右文说”依据的最主要史料是《释名》,所以在书店里略一翻检书中的批语,我一下子就想到:这些批语非沈兼士先生不办,这一定是他平日用功的读本。这样我就买下了这部书,也就收藏了这部书。沈兼士先生写在这部书上的批语,实际上就是他研治右文说的工作记录。现在,经我揭明其学术史价值之后,谁都明白这些批语可比他那位老哥式的“著名文人”写下的文字要重要得多,文献价值和文物价值也都要大得很多,它当然是一件重要的收藏品,我这不正是“因读书而走向藏书”了么?

所谓“因读书而走向藏书”,其出发点是读书,是为了读书而买书,而藏书。我买过一册部头和篇幅都很小的小书《弹铗新编》,就能够很好地说明这一点。

买这本小书,是1992年我刚到北京的时候,那也是我第一次光顾著名的琉璃厂书市。刚入场时,面对一架架一堆堆的线装古籍,就像刘姥姥初入大观园,眼花缭乱,目光不知放哪里是好。定下神来一想,很快就很自信了:不就是书么,线装书也是书,喜欢什么书、什么书有用就找什么书好了。结果,在几架五毛钱一本、一块钱一本的破烂书中,弯着腰翻了两个多小时,找到了这册《弹铗新编》。大家一定很好奇:我到底花了多少钱?——五毛,大家别笑,我说的是的真的真的真话,就是这个价:五毛。

这书虽然只有五毛钱,只是薄薄一册小小的巾箱本,但我把它收在正在编录的《学人书影二集》里,因为它很重要,还很珍稀,甚至很可能是这世界上仅存的孤本了。

这本小书大致刊刻于清同治年间,雕版和纸墨都在中等程度以下,还被人用墨涂去了上书口处雕镌的书名,若不歪着脖子侧光看,连是本什么书都无法知道,可以说实在是“其貌不扬”,正儿八经的藏书家,没有人会看得上它。那么,大家一定很想知道,我看中它的是什么呢?我相信,在今天听我讲这些话的人当中,也会有一些见识过当年琉璃厂书市盛况的,这些人一定更为好奇:这本小书到底有什么值得这么夸耀、值得作为珍品来收藏的呢?

书是要读的,而读就要读它的内容,这书的内容就是它最大的价值、最核心的价值。

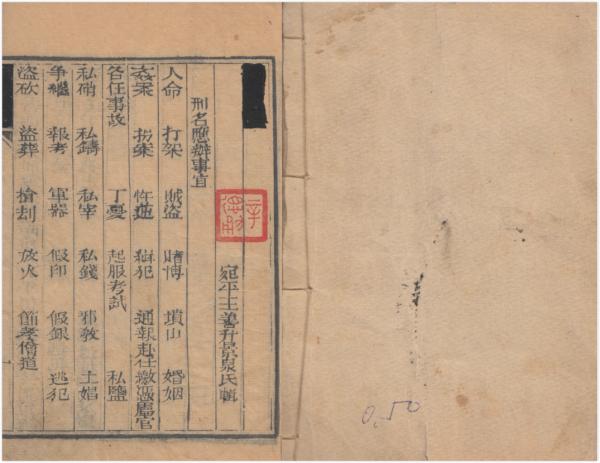

我们有些朋友,可能多少知道一点儿清代的“师爷”,不过不知道也没关系,我先来简单说明一下。它不是指私塾里教书的先生,也不是指北京城里那形形色色的爷们,这师爷主要是指明清时期各类行政部门、特别是地方行政衙署里由主官私人聘任的“政务助理”,各级政府在很大程度上是靠这帮师爷主持运作的,请到合适的师爷,官老爷就可以放心吟风弄月,当然也可以贪到更多的黑心钱。

不过大家千万不要以为衙门口儿里只有师爷像牲口一样替主子做牛做马,古代州县等各级行政衙署里的事儿有很多,千头万绪一大把,而师爷少则一两个,多了也不过三四个,就是把他累死了也干不过来那么多活儿。再说一级级政府,一座座衙门,朝廷也不能不给配置些干事儿的人,全靠知府知县自己花钱去请,那谁还会花上十年寒窗苦功夫去谋这种官儿干?家里有多少财产才做得起这个官?再说绝大多数人本来是为捞钱才去做官的,捞不到钱还要往里搭钱,是这些人都读书读傻了不成?更重要的是,那这是朝廷的衙门、还是你自己家的衙门?

其实朝廷在各级衙署的各个部门是都配备有大量吏员的,譬如所谓六房书吏和三班衙役,就都是必备的设置。一般来说,这些吏员是在当地雇用的,而且是没有任期的固定职位,但问题是衙署里面的主官、也就是知府知县这些官老爷是通过科举考试委派来的外地人,而且“铁打的衙门流水的官”,这些官老爷都是有任期的,隔几年就换一茬。

自己聘任师爷,就是这些外来的流水“官”控制当地坐在铁椅子上的那些“吏”的办法,可是仅靠一两个师爷还是无法控制六房书吏和三班衙役,官老爷在哪一个部门都要有自己的人,这需要多少,总得有十几个到二十个人上下,跟在老爷屁股后面一起接手州县衙门的政务。这些人有一个共同的名字,叫“长随”。你要是把当官儿的看作是“狗官”,那么这些人就是“狗腿子”。狗腿子长在身子的下边儿,位置低,轮不上叫“爷”的份儿,就只能叫这么个名字,其实和仆人(仆从)的意思也差不多。

稍微有过一点儿社会阅历的人都明白,这帮家伙在政权运作过程中所起的作用是相当重要的,可由于社会地位实在太低,关于长随制度的文献记载就相当稀少,不像师爷,还留下一批相关的著述。

明白这些,大家也就会明白我绕这么大一圈想说什么了:因为平常读书关注过相关的问题,所以看一眼就知道这书金贵,所以就把它收藏了下来,而且它还真是个宝贝——研究清代的长随制度,是个无比重要的史料。近代史研究所仅藏了一个残缺不全的钞本,既不清楚作者,也不清楚成书时间,还被错安了个奇奇怪怪的书名,都被视作奇货。我这个首尾完整的刻本,当然是难得的珍品。

琉璃厂书市上的书,仅仅是线装古籍,数量也是惊人地多,我别的书都不选,就选了这么一本“五毛”的书,为什么,是因为我读过相关的书,才明白这书的珍贵之处,这不是“因读书而走向藏书”是什么?

本来还想给大家再讲两个例子(为什么?你们慢慢想想就明白了),但我看今天的时间已经差不多了,只好暂且打住。最后再简单说说为什么我会那么好奇,什么书都想读,什么书都去读。

这首先是出于天性,从小就喜欢读书,觉得读书是个乐子,当然它还能帮助你认识人生,认识世界,即使我不说出来,心里也明白在这个世界上究竟是谁在救度,谁在欺骗。其次是在专业层面上,老师黄永年先生给了我强烈的引导和影响。黄永年先生常向我讲,做文史研究,一定要充分了解各类史料,因为问题不会非出现在你瞄准的目标上不可,它现身的形式也不会一定要符合你预先准备的套路,因而你不能守株待兔。一个好的学者,只能是读书、读书再读书,尽可能扩展自己的知识,这样才能做到水来土掩,兵到将迎。摆在大家面前的这两本《读书与藏书之间》,从根本上来说,就出自这样的思考。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司