- +1

雷管,炸药,黑暗:请原谅我,一事无成

请原谅我一生一事无成

像这些快乐的孩子

忙碌和无知

掸下世界的尘土

——陈年喜

山中的乡镇公路像是结绳记事的麻索,艰难地蜿蜒在山谷之间。

一辆旧客车,近乎是一个浑身叮当作响的货郎,费力而又间歇着行走在那山路上。

陈年喜,双手紧紧攥着自己的行装,安静地坐在这辆车上,他要在天亮前赶到工人集结地。

彼时是1999年暮冬,村里一熟络的邻居告诉当时29岁的陈年喜,灵宝的金矿缺一个架子车工,问他是否想去试试。

陈年喜答应了,他不会想到此后的16年里,自己的人生都会在幽深漆黑的矿洞里度过。

“当我第一次走进矿山,就已经老了,我想我会在矿下工作到死。”

他在五千米深处打发中年,把岩层一次次炸裂,借此将一生重新组合。

陈年喜试图借文学与命运抗争,这个过程是漫长而满足的。

在他的记忆里,自己一直为钱而纠结。他是一个只有生存,没有生活的人。

可再低微的骨头里,也有江河。

可坚硬的矿山,和这个男人的性格并不搭调。

他的外表虽高大硬朗,有着西北人的粗犷,可内心却细腻浪漫。

这种浪漫,不是轻浮的,而是被生活重重锤了数次之后,依然敏感的浪漫。

王小波说生活就是个缓慢受锤的过程,人一天天老下去,奢望也一天天消失,最后变得像挨了锤的牛一样。

陈年喜也感受着生活的一次次重锤。

他生于1970年。

陈年喜的家在陕西省商洛市丹金湾村,那里位于大山深处,距离最近的县城50公里。山路崎岖,坐车也要三个小时。

他在这片贫瘠的处所渡过了童年、少年和青年的大部分光阴。

陈年喜的家贫苦拮据,过着吃了上顿没下顿的日子,那是他生命里最苦闷焦灼的岁月。

1987年,同为丹凤老乡的贾平凹凭借《浮躁》获得美国美孚飞马文学奖。

陈年喜对这位文坛前辈心生敬重,贫瘠的物质条件并没有阻碍他的创作欲望。他的诗歌先后发表在《陕西日报》、《诗神》等杂志上。

那些黯淡的岁月里,陈年喜唯一的爱好就是写诗,一边打工一边写作成为常态。

“请允许我一生做一件事情,请原谅我一生一事无成。像这些快乐的孩子,忙碌和无知,掸下世界的尘土。”

可那已经是90年代中期的人间了,时代的列车已经远去。陈年喜激情创作时,诗歌早已不复上世纪80年代的风光。

作为一个诗人,所赚的稿费远远不足以支撑一个家庭生活。

“我心里知道,我是一个丈夫、一个父亲、一个儿子,我有老有小,生活在哪儿我还是搞得懂的,我心里不糊涂。”

2001年,自己的儿子才一岁,陈年喜为了维持生计就离开亲人,远走他乡。

在一首名叫《亲人》的诗里,他这样写道:一条隧道打通生死,我是一道你们栖居的秦岭。

工地上有工友流血,他都不敢看。

没多久陈年喜就掌握了一些技术,成为了爆破工。一个最吃香也最危险的工种。

这是一个随时可能丧命的工作,每日打交道的是雷管、炸药、死神。

而在深山中,最可怕的故事正发生在陈年喜的身边。

“共事过的炮工中,牛二失去了两根手指一条肋骨;老李被炸断了一条腿;小宋查出矽肺病;杨在处理残炮时,被燃烧缓慢的炸药炸成血雾……”

原本健康的青年,忽然就瘸腿跛足了。

他们很早就开始向暮年一瘸一拐地摸索前进,那是一场十分漫长的折磨。

陕北、青海、新疆的深山中,都曾有他的身影。

矿工。诗人。两个几乎毫无关联的词,架构起陈年喜的全部生活。

一个人洞穿了自己的未来之后,剩下的就是对故事的热衷了。

走的时候卷起铺盖,下面满满一床的诗。

在那些可以短暂遗忘伤痛的回顾中,陈年喜的灵感被大量激发。他开始暗中与自己较量记忆和表达的能力。

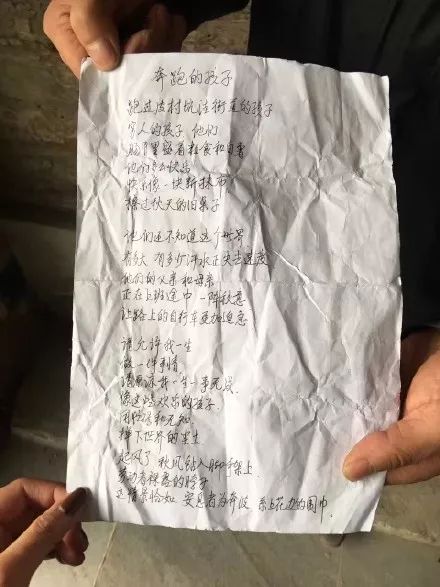

他曾以父亲的尊严,写下这首给儿子的诗:

“儿子

爸爸累了

一步只走三寸

三寸就是一年

儿子用你精确无误的数学算算

爸爸还能够走多远”

爆破工这个工作的危险性极高,工作空间狭小,操作的噪音极其巨大。陈年喜每天早晨醒来,感觉脑袋很疼。

可是只要想到家里的老人、妻子、孩子都在盼着自己挣钱回去,这种双重的压力席卷而来,让陈年喜感觉自己即将炸裂。

2013年年底,陈年喜在河南内乡的一个银矿接到弟弟电话:母亲查出食道癌晚期。

彼时,他的父亲也已经瘫痪在床多年。而他的生活依旧在暗无天日的矿井下一次次爆破,炸裂。

陈年喜想回家看望年迈的父母,可家里现在最需要的是钱。他只能留在矿上,这件事不对任何人提起,一个人扛下所有。

那天夜里,陈年喜无法入眠。

他趴在用化肥袋子和破板子搭建的桌子上,弯着腰,写下了那首著名的《炸裂志》:

“我微小的亲人 远在商山脚下

他们有病 身体落满灰尘

我的中年裁下多少

他们的晚年就能延长多少

我身体里有炸药三吨

他们是引信部分

就在昨夜 在他们床前

我岩石一样 轰地炸裂一地”

他的诗质朴深情,不做作,沉郁苍凉,每一字都像是从血管里淌出来的。

那段时间很难熬,他有过想要把自己炸裂的冲动。

在炸药炸响之前,他跑错了方向,于是粉身碎骨。

几年前,陈年喜处理了他的后事。他深知这是一项极其危险的工作,命不归自己,可是想想家里人,他便不再害怕。

与雷管、炸药、死神纠缠在一起的日子,看起来仿佛没有尽头。

“我写诗评诗多年,常常会为一首诗叫好,却越来越难以被一首诗感动,而像《炸裂志》这样的作品带给我的阅读体验岂止是感动,它真的像炸裂一样,强烈地冲击着我。”

陈年喜不会想到《炸裂志》这首诗,会成为自己人生的转折点。

北岛、梁文道等人为此发声,唤起苦难的阶层在文化上的觉醒。

在矿下见到太多人生百态后,陈年喜后来去各地演讲参观,内心都没有起伏。

陈年喜和主创团队去哈佛大学和哥伦比亚大学,与大学生交流。

在美国,陈年喜不认识什么人,但是他认识它们。

那些他与工友兄弟们用汗泪换来的金属,建造了北京和上海,也建造了波士顿和纽约。

在演讲里,他有这样一段自白:

“我们这些低微的骨头,在中国,在越南,在土耳其,在巴西,一根根杵着,像金属一样沉默。毕竟这个世界有70亿人,能够发出声音被人听到的不足万分之一。那些沉默的灵魂,当他们终于能发声时,他们会讲些什么?”

这个发问令人震撼,让听到这句话的人陷入深深的沉思。

在社会生活中,相当多的人,甚至是打工者的亲友妻女们,对工人的种种处境,都茫然不知。

他们日益被边缘化。

他们就在我们身边忙碌着,却仿佛十分遥远。

这是一个无限隔膜的时代,命运与命运之间竟那么不同。

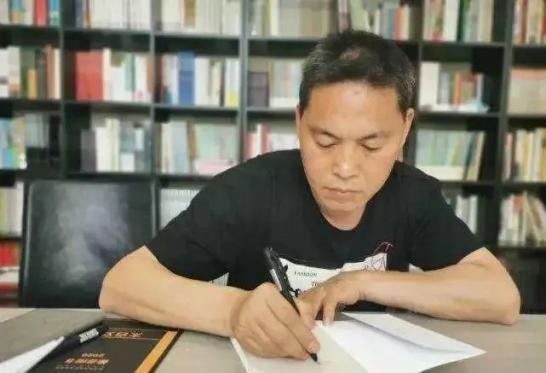

青年到中年,身体到魂魄。偏僻深山,关山塞外,陈年喜边走边写,断断续续写了23年。

扑面的大雪,落满世界,也落满命运的故土。它们经年不化,而今回望,厚如冰川。

可是一些朋友渐渐疏远他了,“人家觉得你可能和从前不一样了。”

陈年喜对此不是很难过。在内心深处,他确信自己对底层依然有种“强烈的认同感”。

漫长年月里,生与死裹挟着糊口,那些生者与死者,常令陈年喜三更惊醒。醒过来,穿上湿透的工作服,接着加班。

2015年,陈年喜的父亲去世。同年,陈年喜因严重职业病而无法再从事矿山爆破工作,他做了手术。

颈椎植入三块金属,他再也干不了爆破工了,也花光了所有的积蓄。

其生活轨迹发生了戏剧性转变。他离开自己奋斗了16年的矿洞,开始正式写散文、写诗。

这来源于自身的生活,是有根的。有生活的疼痛感和一个中年男人面对命运的不屈与无奈。

丢掉工作后,他来到北京。

偌大的北京,陈年喜茫然无措。他从来不去繁华的地方,也讨厌所有巨型的建筑,因为他付出了血汗与身体的代价,参加这场没有止境的经济运作。

陈年喜住进了号称中国打工文化第一村的皮村,继续为一家老小的生计奔波之余,创作了组诗《在皮村》。

他笔下的皮村工友,就是三亿农民工命运的缩影,让人深思,也获得了第一届桂冠工人诗人奖。

皮村卖旧衣服的二手商店很便宜,几块钱一件。这些衣服被他成箱成箱地装回家,送给他的妻子、孩子和其他亲人。

“我买了整整三箱,这足够我和我的家人穿十年。”

有天他翻出当年结婚时写给妻子的诗《爱人》,面露中年男人的羞涩笑意,那时他是骄傲的。

“我水银一样纯净的爱人

今夜,我马放南山,绕开死亡

在白雪之上,为你写下绝世的诗行”

在暖黄色射灯的光照下,陈年喜作为矿工诗人的身份走上台,朗读他在矿山里创作的那首叫作《炸裂志》的诗。

朗诵会结束后,一个记者问陈年喜,为何要坚持写诗?

他说:“我写,是因为我有话要说。”

陈年喜知道,自己是那种不能离开生活的诗人。

离开矿山后,他难再回到那样的写作状态中去,现在形而上的思考更多,而不像以前的文字。

李白和杜甫相比,陈年喜认为自己肯定是属于杜甫这派的。要在生活中,要有内容。

这是他多年漂泊生涯里,最安稳的日子。如果前一天晚上写的顺利,陈年喜白天会去买两斤水果犒劳一下自己。

贵州三年的时光,没有多少波澜,细小而浑沌。

所有的诗都是挽歌。于陈年喜来说,诗歌是一支引信,把他从沉闷、浑沌、窒息中引燃,不断走到了今天。

在十六年的矿山生涯中,陈年喜比普通人见过更多的死亡。

如今,他很庆幸自己仍然是健全的,虽然风钻已经令他的耳朵大半失聪,颈椎也错位了。

他与工友们为世界拿出了许多宝贵的东西,自己却依然一无所有。

此刻环顾四周,他看见合金的窗子、空调里的铜、建筑物里的钢,还有那些金银饰品。

2020年春节,陈年喜从贵州景区回老家过年,也结束了20年来的漂泊生活。

冬末春初,空气里还有几丝寒凉,阳光却强烈得很。山岚昏沉,暮烟缭绕,峡河水也开始朦胧了。

陈年喜早晨起床后,干咳不已,这次有些严重,他决定去医院看看。

“此时 在长长的胶质廊椅上

坐着我一个人

一张黑底CT影像胶片里

是我半生的倒影”

陈年喜内心复杂不安,他做了无数种设想,自我安慰一定不会是尘肺病。

不幸的是,两个小时后,医生告诉他:“是尘肺病。”

那天,陈年喜不知道自己是怎样从医院走出来的,他只是觉得天忽然阴暗了下来,阳光是刺眼的,大地在脚下旋转。

他想起很多人,很多事。

妻子的表弟也是患了尘肺病,死讯在几天前刚刚传来。

穷人之穷,各有各的不幸,并非不努力。

陈年喜还为此写下一篇缅怀文章,叫《表弟余海》,引言里他写道:这些年,每写下一个人物,我就死一次。

现在的他不再去矿洞了,而是默默写稿攒医药费。

按照医生开的药方,每月需要3000元的医药费。陈年喜把四类药中的两种减去了,它们仅仅是平衡身体器官的作用。

和所有郊寒岛瘦的工人诗人一样,钱一直最让陈年喜感到焦灼无力。

家里依旧贫穷,母亲癌症,妻子务农,儿子在省城学美术,自己患病的身体......

这几年,陈年喜很少写诗了,为了稿费他熬夜发表了一百多篇散文。他必须一直写一直写,以供养还在上大学的儿子和承受来自家庭的经济负担。

回到故乡商洛市,面对家人,他惭愧不已。

这么多年过去了,依旧家徒四壁。

时代发展迅速,可陈年喜家的条件从来没有改善过。就像他在地下打巷道一样,走得越远,就离光明越远。

他只能自我宽慰,自己的人生就像走夜路,要放声歌唱。

在地下深处写诗,有人认为很浪漫。这未免有些浅薄,他的诗歌是大风大浪之后的平静。

那些我们不曾经历的诗意背后,是沉重、有震裂感的疼痛,鲜血与贫穷所刺激出来的灵感。

对陈年喜而言,人生就是一场漫长的炸裂。只希望命运别将他遗忘,为他留下一束光亮。

在纪录片《我的诗篇》中,他与工友们坐在深山的土地上。

三个中年男人拧开一瓶二锅头,倒进瓶盖,一人一小口轮流喝。他们一言不发,静静坐着听山间呼啸的风。

伟大。瘦削。忧患。

此刻,即使是用眼角的余光,瞥见他的身影,都让人无法遏制地感到悲凉。

说罢,他拎起喝剩的半瓶二锅头,朝家的方向走去。

部分参考资料:

1、纪录片《我的诗篇》

2、陈年喜 纽约大学演讲

3、陈年喜自述:确诊尘肺病后的日子

4、大象点映秦晓宇:陈年喜的《炸裂志》

5、GQ报道 | 爆破无声:一个矿工诗人的下半场

6、《炸裂志》先导预告片

7、环球人物记者:专访陈年喜,黑暗地下“炸”出诗歌

8、澎湃新闻《我的诗篇》主人公陈年喜

9、矿工诗人陈年喜:《我的每一个文字都是献给命运的炸裂无声》

10、南方周末专访陈年喜:《逃出矿山:诗人陈年喜的爆裂与寂静》

图片来源:纪录片《我的诗篇》截图、大象点映、网络

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司