- +1

摄影、时代与个体存在:回望日本“写真黄金一代”

文 / 林叶

走进三影堂摄影艺术中心“写真黄金一代——日本摄影大师五人展”的展厅,仿佛踏入了另一个遥远的时空——那是20世纪六七十年代的日本,一个用摄影努力探索个人存在意义的时代。

展览的第一部分由细江英公与森山大道的作品组成。展厅一侧,细江英公与战后新舞蹈流派暗黑舞踏(舞踏,又名暗黑舞踏,是日本前卫舞蹈的一种形式,由日本舞蹈家土方巽和大野一雄于二次大战后所创,企图破坏西方对于表演、动作、和肢体的传统美学观点,追求肉体之上的心灵解放和自由。)的创始人土方巽一起创作的名作《镰鼬》一下将我们带回20世纪60年代日本的乡土世界。画面中,做着行为表演的土方巽活生生就是那个古灵精怪的风妖,他在乡野之间奔跑跳跃,在人群之中腾挪闪转,其怪异的表情和身姿犹如镰鼬的爪子,划过人们的意识,在其心里留下一道道无法名状的伤口。而细江英公则紧随土方巽的身影,用自己独特而敏锐的感性与土方巽的灵魂和肉体发生共鸣,同时将日本风景与他自己的旧时记忆一起印刻在影像之中,让观者随着他们一起穿梭于生与死、现实与灵异的双重世界。

细江英公,《大野一雄,在钏路湿原起舞Ⅳ》(1994)

彼时,日本已从战败的废墟中崛起,进入经济高速增长期,几个超级大都市的不断膨胀导致了日本全国人口大迁移:人们纷纷离开乡村,向东京、大阪、名古屋三大都市圈聚拢。随之而来的就是传统的地区共同体的逐渐瓦解,许多来自乡村的人们因为故乡的消亡而陷入沉重的不安之中。如细江英公所言,他在老家山形县农村度过的童年“在东京生活经历的战败体验及疏散体验中、在战争废墟中及现在的经济繁荣和这种和平状态中,就这样不知道去向何方”。因此,这件作品不仅是细江英公对自己在山形县度过的童年时代的召唤,还是对在日本社会发展进程中日益瓦解的乡土社会的一支挽歌。

正当细江英公与土方巽在秋田乡间飞奔着表演和拍摄之时,他的助手森山大道也开始登上摄影的舞台。1965年,森山大道在新左翼杂志《现代之眼》上发表了处女作《哑剧》,随即获得《每日相机》编辑、被称为“日本摄影天皇”的山岸章二的青睐,后又发表了《横须贺》系列作品。第二年,他受寺山修司的委托开始拍摄浅草地区的民间艺人,并于1969年结集出版了《日本剧场写真帖》,这一系列作品成了日本摄影史上的名作。

森山大道,《日本剧场写真帖2》(1968)

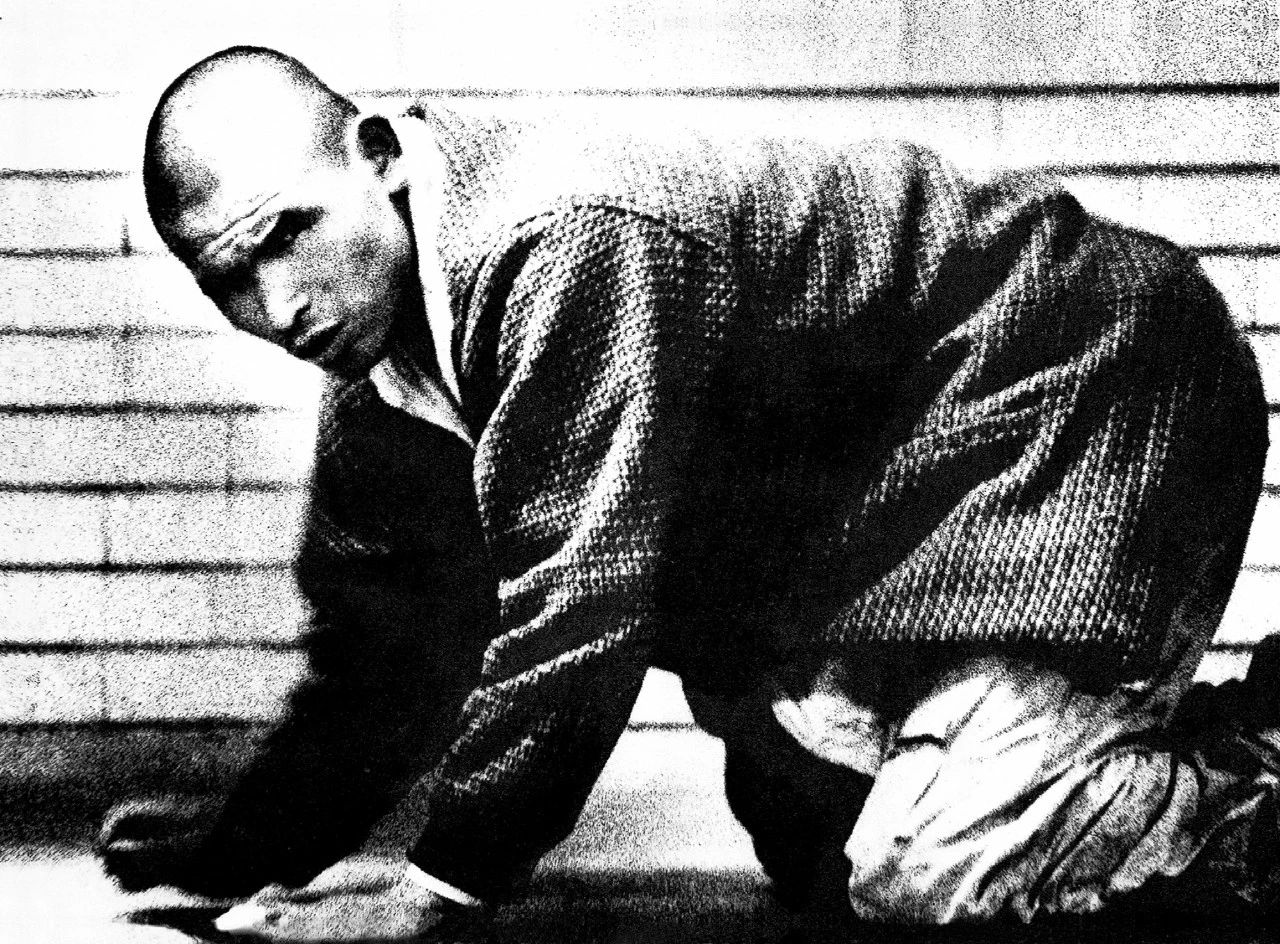

在这个时期,森山大道积极地进行各种摄影创作试验,比如,将电视画面和海报上的影像当作现实世界的等价物进行拍摄,或以一种野狗般的视线去捕捉旅途中擦肩而过的现实碎片,等等。他把目光投向城市,在街头彷徨,贪婪地收集现代都市里中的不安与躁动,将其定格成一张张动人心魄的照片。1972年由中央公论社出版的摄影集《猎人》所收入的就是他这一时期的作品,非常典型地呈现出那个时代日本大都市的狂热、躁动、紧张与膨胀。

本次展览也展示了森山大道彼时的摄影作品。那幅著名的“野狗”投来的冰冷视线依然带着数十年前的尖锐与冷酷,象征着那个时代下现代都市的生存状态与精神面貌。

森山大道,《猎人系列》(1972)

细江英公与森山大道分别代表了日本摄影史上的两个重要节点。生于1933年的细江英公是日本战后成长起来的第一批摄影家之一,他与东松照明、奈良原一高、川田喜久治等人几乎在同一时期崭露头角,被称为“战后派”。1959年,他们一起创立了摄影组织VIVO。在那个时代,写实主义摄影和报道摄影的发展逐渐呈现出僵化的趋势,这促使他们在摄影思想、表现方式及创作风格上与上一代摄影家彻底决裂;而在社会意识与美学上的共通之处,使他们的作品风格与创作理念显得尤为突出,由此被称为“新摄影”、“新倾向”或“新浪潮”。

“战后派”的“新”,主要表现为对写实主义摄影这种建立在人道主义之上的宏大叙事的质疑,强调个人因素在摄影创作中的重要性。他们非常重视由自身主观经验构成的个人史,提出了“个人纪实”“主观纪实”等摄影理念,将摄影的纪实性与表现性有效地结合在一起。可以说,在VIVO出现之后,日本摄影的表现方式发生了显著的变化。

对摄影的个人性因素进一步加以提纯并推向极致的是以森山大道、中平卓马为代表的“挑衅一代”。1968年,中平卓马与多木浩二、高梨丰等人一起创办了同人杂志《挑衅》,森山大道从第二期开始加入。在这本杂志中,他们贯彻了自己的叛逆精神,批评权力与资本通过大众媒介用影像控制人的认知和意识。他们积极地发表粗糙、晃动、模糊、高反差的反美学和反摄影的摄影作品,追问摄影的本质,并对那个时代的思想发起挑衅。

森山大道,《挑衅2》(1969)

虽然《挑衅》杂志仅出版三期就停刊了,但该杂志及其创始人对之后的日本摄影乃至世界摄影都产生了深远的影响。“挑衅一代”反复强调“摄影是记录而非艺术”,首先要否定的就是被当成艺术的摄影,拒绝并反对用任何意义绑架摄影。中平卓马指出:“照相机是不可能拍下整个世界的,而且,它所能记录的顶多就是那些相应的事物——眼前发生的零碎的现象,那些甚至与整体的关系都无法确定的、罗列式的现实。但是,这些确实是发生在眼前的现象,是用眼睛可以确认的现实的断片,因此,可以带上那些相应的事物所具有的现实性。”在他看来,摄影就是“个人生活的即时记录”。可以说,森山大道和中平卓马的摄影作品在一定程度上秉承的就是这一理念,而他们的摄影实践也对后来日本流行的“私摄影”产生了重要影响。

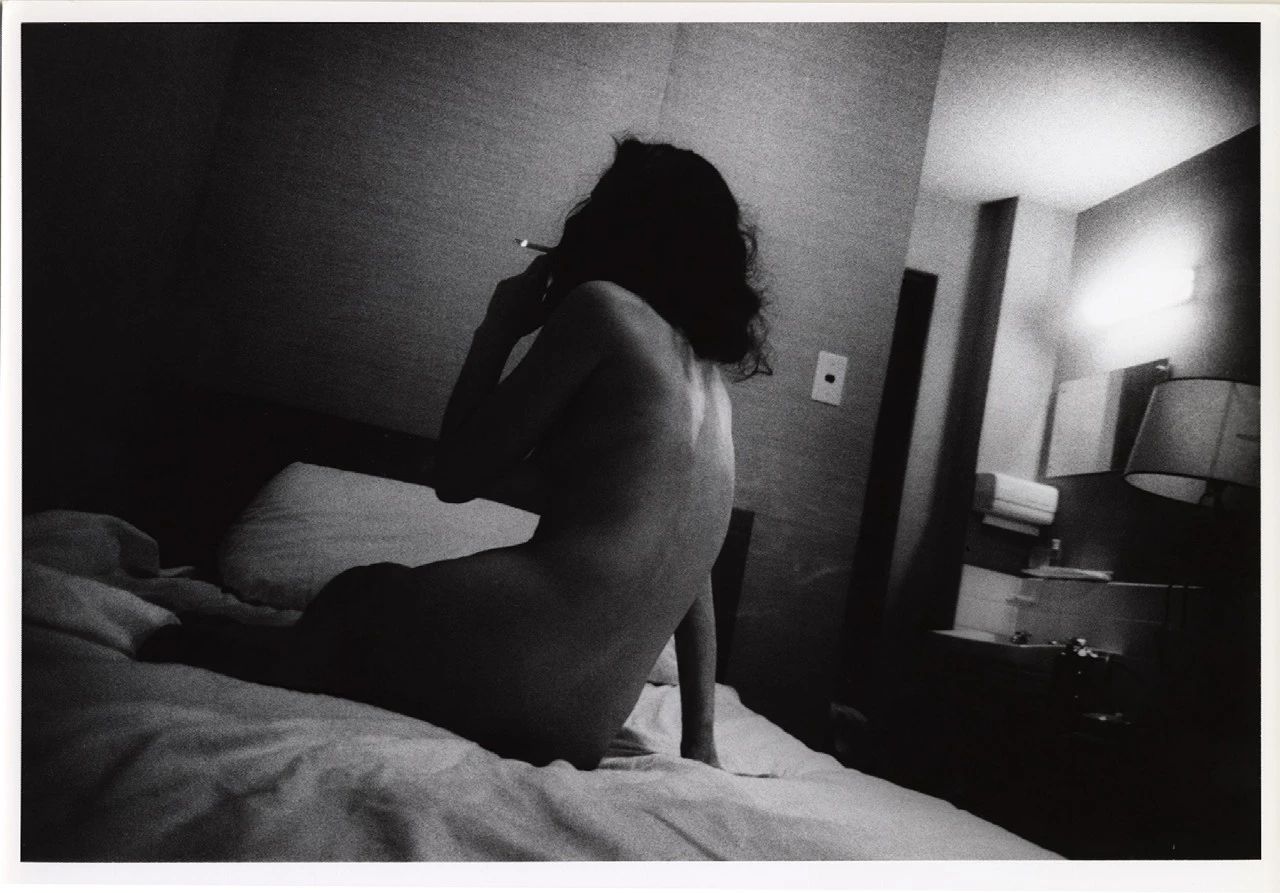

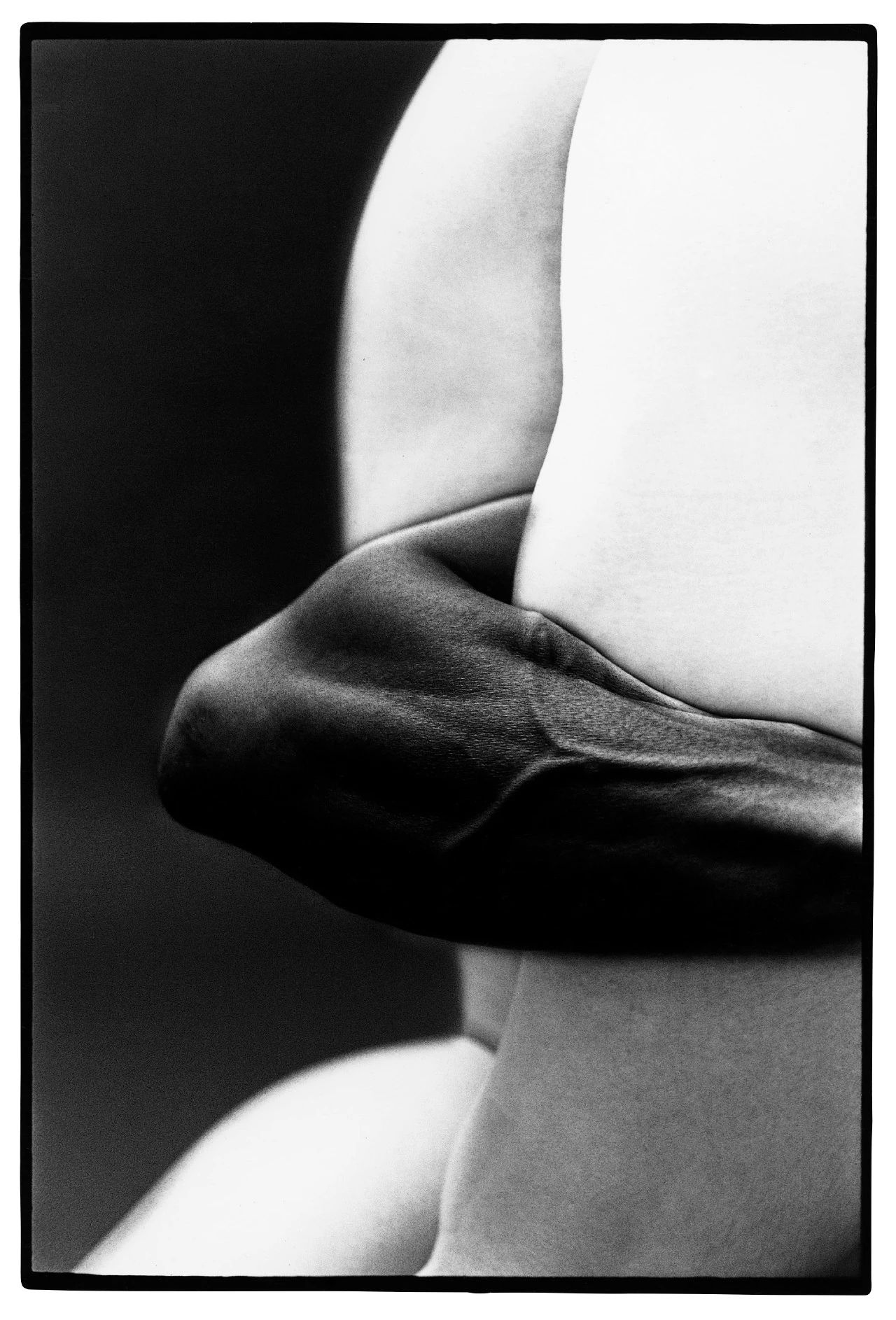

本次展览的第二部分“爱欲挑衅”可谓是对上述这种摄影“私”化脉络的集中呈现。在《男与女》《蔷薇刑》《拥抱》等系列作品中,细江英公巧妙地通过反情色的“性描写”来展现人类肉体所蕴含的巨大潜力,以一种崭新的影像语言来阐述人类本质性的“生命问题”。在这些作品中,细江英公与土方巽、三岛由纪夫等人一起营造出某种带有巫术性质的、超越时空的“生与死的世界”,创作出一系列绚烂多彩、充满人性张力的主观纪实影像。

细江英公,《拥抱#52》(1971)

而森山大道那些充满情色意味的作品,不论是发表在《挑衅》第二期“EROS特辑”里的作品还是《下高井户的丝袜》系列,都让人心生恐惧。这些作品与其说是在美化性的魅力,不如说是在构建性影像的陷阱,甚至可以说,森山大道通过这些影像把观众从影像营造的性幻想中拉出来,再将之抛回现实生活,用自己的真实感受与体验来填埋影像中的陷阱。

此外,“写真黄金一代”还同时展出了两位日本“私摄影”代表人物——荒木经惟与深濑昌久——的作品。他们的作品充分体现了摄影与个人生活及生命状态之间的紧密联系。

荒木经惟坦言自己深受“挑衅一代”的影响。然而,在20世纪60年代末那段风起云涌的时期,他无法像中平卓马等人那样直接对抗与批判社会、权力与资本,而是在个人世界中用自己的方式反思既有的摄影观念与表现,在自己的生命经验中摸索只属于自己的存在意义。

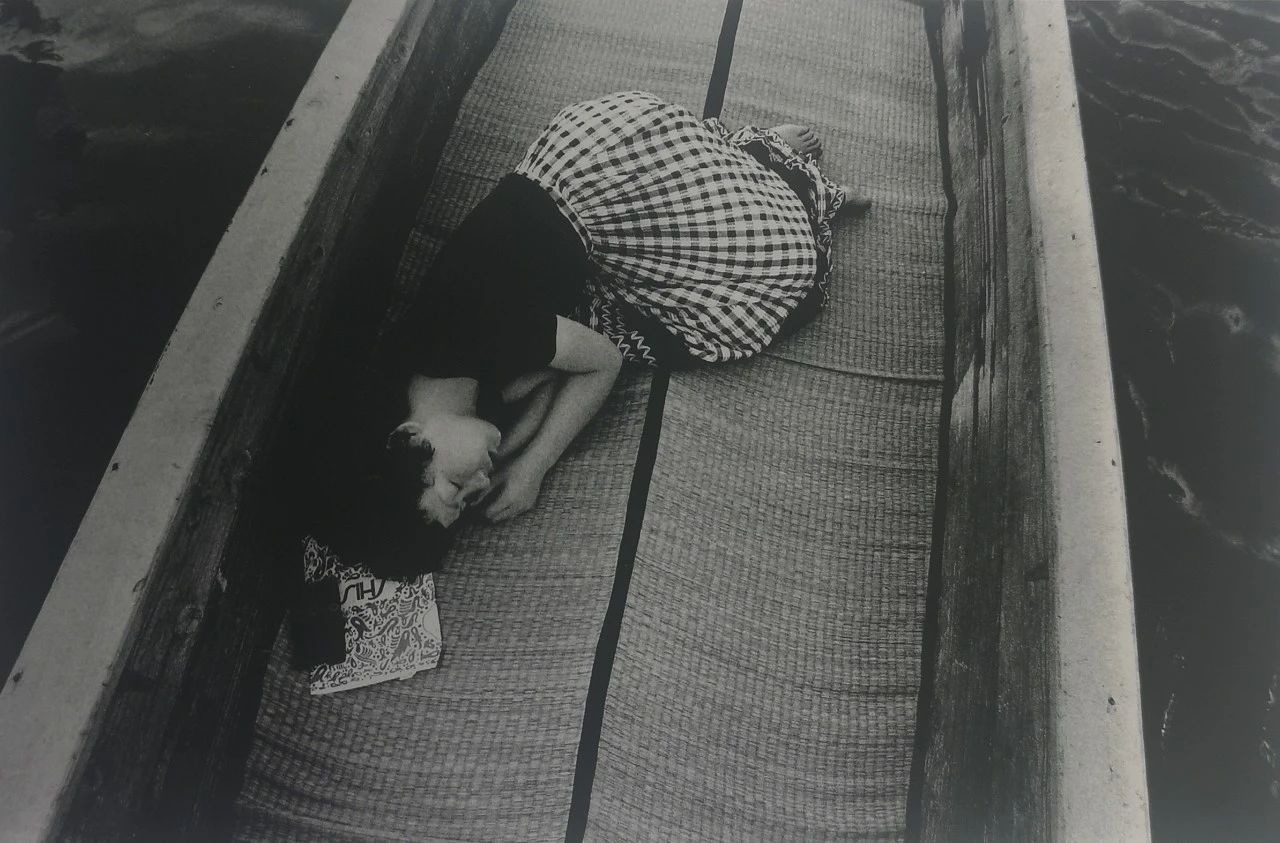

1971年,荒木经惟自费出版了以自己新婚旅行为题材的作品《感伤之旅》,可以说这件作品就是他的“私摄影”宣言。在序言里,他针对当时流行的时尚摄影、广告摄影提出批判,认为那样的照片都是谎言,而自己的“这些照片与那些谎言照片可不一样。这本《感伤之旅》包含了我的爱,同时也包含我作为摄影家的觉悟”。他将自己的这部作品定性为“私小说”,并强调拍摄者与拍摄对象之间的关系是所谓“真实的照片”的决定性因素。《感伤之旅》完全由荒木经惟夫妇的私人生活照片组成,以成熟的叙事手段展示了他们的关系,也奠定了荒木经惟在摄影史上的地位。

荒木经惟,《感伤之旅》(1971)

1990年1月,荒木经惟的夫人阳子因病去世。一年后,荒木经惟出版了“摄影日记式”的摄影集《感伤之旅·冬之旅》,以此来接受妻子去世的事实。2010年3月,荒木经惟的爱猫奇洛去世后,他整理了自己拍摄的奇洛的照片,出版了《感伤之旅· 春之旅》。这两本书也是荒木经惟对“私摄影”的思考与实践的集大成者。本次展览中荒木经惟的作品便选自这三部《感伤之旅》。展览巧妙地将这三部象征荒木经惟三段生命历程的作品组合在一起,平淡地展示,却能不断地在人的心中激起生命的涟漪。

而另一位“私摄影”的代表人物深濑昌久则大胆又残酷地用摄影点燃了自己的生命之火,并任由那熊熊火焰将自己燃烧殆尽。

1952年,深濑昌久从家乡北海道孤身一人来到东京学习工作,这让他遭遇了“生命所直面的最残酷的状况”。于是,他利用摄影极力地去表现“生命所拥有的那种残酷的自我肯定与自我否定”。1962年,和深濑昌久同居六年多的女友突然私奔了,这让深濑昌久蒙受了巨大的精神伤害。1963年,年轻且极具魅力的洋子走进了他的生活,再一次点燃了他的创作之火。在《游戏》中,深濑昌久近乎癫狂地利用洋子这个无可替代的模特,通过其各种天真大胆的行为鲜明地表现自己的人生观和世界观。

1976年,深濑昌久与洋子的婚姻最终破裂。原本支撑深濑昌久的那种稳固的关系发生解体,缠绕在这种关系中的个体存在价值也随之崩塌,他再一次陷入茫茫无尽的绝望之中。之后,他费十年之功,在日本各地追寻乌鸦的踪迹,拍摄那些仿佛是孤独的象征的乌鸦。他作品里的乌鸦有的漫天飞舞,有的聚集在鸟巢中,眼睛放射出警觉的光芒,有的身姿矫健地飞过东京的人行横道。在深濑昌久的作品中,这些乌鸦都被象征化了,成为陷入孤独绝境的深濑昌久的写照。在与乌鸦对峙的过程中,深濑昌久最终也意识到“自己就是乌鸦”。

深濑昌久,《金沢》(1977),来自“鸦”系列

深濑昌久,《襟裳岬》(1976),来自“鸦”系列

虽然这些作品表现的是深濑昌久自身的生命困境,但在不断异化、碎片化的日本社会,每个人都对这样的困境感同身受,甚至可以说这种困境是整个人类社会在资本主义横行的时代的共同处境。或许正是因为作品无意中透出的共通性,《鸦》这本摄影集才会在2010年被老牌摄影杂志《英国摄影期刊》评选为过去25年最好的摄影集。当笔者在展厅深处遭遇那张大尺幅彩色照片,看到画面中巨大的乌鸦张开翅膀,与整个天地融为一体,仿佛看到深濑昌久那如火凤凰一般的人生。

展览的第三部分“永恒虚无”主要展示了石内都的最新作品《归来去》。被荒木经惟称为“写真织女”的日本女摄影家石内都1947年出生于日本群马县,六岁时随父母移居到横须贺,在那里度过了青少年时光。对于当时的日本人而言,作为美军基地的横须贺是一个危险之地,各种离奇的经验让石内都对横须贺产生了强烈的恨意,这些情感镌刻在她的生命中。1970年她从多摩美术大学退学,通过自学走上了摄影之路,选择的起点便是横须贺,创作了《绝唱,横须贺的故事》。之后,她又创作了《公寓》《连夜之街》这两个系列作品,将时代的伤痕与自身的历史记忆与体验融合在一起,构成了著名的“绝唱三部曲”。

20世纪80年代末,石内都的拍摄对象从街道、风景、建筑转向物和人,进一步缩短自己与拍摄对象的距离,创作了《1·9·4·7》《1906·to the skin》《手·足·肉·体》等系列作品。在这些作品中,时间的伤痕成为她通过摄影感知、理解和探索的重要主题,进而延伸到诸如存在与缺失、人类的记忆以及时间遗迹等主题,让人意识到照片这一媒介本身就是一种能够唤醒现实背后的不可见之物的“痕迹”。

在新作《归来去》中,石内都将街道、风景、建筑等外在世界的表现与物和身体等内在世界融合在一起,以柔和、自然的色彩呈现出来,从中不难感受到她对时代与时间的理解已经到达了另一个境界,平和地接受弥漫于其中的“永恒虚无”。

石内都,《归来去#31》(2018)

20世纪50年代末至70年代初是日本经济高速发展、社会不断变化的时代,也是摄影领域人才辈出的时代。本次展览中的五位摄影家便是其中的代表人物。他们身处日本社会剧变期,敏锐地把握时代的脉搏,利用摄影作为批判与思考的手段,对各种社会问题及摄影本质进行反思与探索,向当时的日本社会抛掷出带有挑衅精神的影像炸弹。他们通过自身的创作实践与摄影思想为日本摄影找到了自身的特质,开创了一个黄金时代,深深地影响了之后的日本摄影和视觉文化的发展。

(本文原载于《信睿周报》第31期,本文图片均由三影堂摄影艺术中心提供)

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司