- +1

上海相册|⑯晕船,但还是要出航

【编者按】

摄影师崔益军提供给“上海相册”的这组作品堪称本世纪初上海老城厢图鉴,太多生动形象的市井气息值得你细品。作家王莫之写到:没有卫浴,所以早上经常会在倒马桶的地方碰头,冬夜会在澡堂里邂逅,如此轻易、合理地打量对方的身体。这是对艰苦、逼仄的老城厢生活的精准描述。老房子里秘密好像是半公开的,人是半透明的。但为什么还有人念念不忘?老城厢的消失从什么时候开始?或许从传呼电话退场,座机登场开始……

【上海人事】

2004年3月17日,张桥路

(左)2000年3月20日,华兴路(右)2013年1月15日,金家坊

2006年8月19日,王家码头路

2006年11月22日,光启路

(左)2005年9月6日,沙虹路(右)2007年7月2日,吉安路

2010年2月21日,隆昌路

2007年8月10日,武进路

2008年7月20日,公兴路

(左)2008年1月31日,方浜中路(右)2008年2月26日,天潼路

2007年2月12日,天潼路

2013年7月2日,榆林路

晕船,但还是要出航

我偶尔会海淘几张唱片,为此,邮政编码还没有从我的生活中完全撤离。200031,这串数字用沪语来念是如此清越,当它进入外国网站的结算页面,俨然是鄙人的手机号码。泄密的问题我倒是不太担心,这串数字之于那个页面,是我所提供的、距离隐私最为遥远的信息。

一种生活方式有待清场,正如实体唱片已经被流媒体音乐逼至了敦刻尔克的海边。身处一个快递消灭邮寄的时代,邮政编码和上海市区的那些老房子有着相似的境遇。那些老房子,我其实是羞于面对的,尤其是当它们出现在照片之上,对视的时候,某种心理前提比蚊子还要烦人,好像它们以这种方式呈现过后,接着就该拆迁了。

摄影师的感受也许更加复杂。大约是十几年前,我在莫干山路看过一个摄影展,艺术家来自纽约,在上海待了一阵子,墙上挂满了他新近拍摄的上海,让我想起阳澄湖的“汰脚蟹”。朋友介绍朋友,艺术家受了我的几句恭维,大意是这些照片很有价值。“譬如那幅,”我指着改造之前的吴江路说,“那些小吃店啊饭馆啊,前阵子全都拆掉了。”他非常夸张地哦了一声,右眉毛像一只大黑猫在避雨的过程中触了电。次日,我收到了他的电子邮件,让我推荐一些像先前的吴江路那样正在拆迁的地方。

恍惚间,我想到的却是自己供职的那本杂志。能否在上面辟一个新栏目呢?就叫“正在消失的上海”,替换掉已经让我嫌弃的栏目“我最喜欢的上海人”。比起找一个名人去聊另一个名人,我更愿意和老百姓打交道,听到他们发出真实的声音。他们可以是动迁房的一个钉子户,或者是已经签了协议,但还没有搬走。将迁徙之前的生活状态封存在杂志,每月推出一篇,换言之,每个月我需要在上海市区找到一处改造中的地块。

这个选题当年如果用心去推,我大概会学那位纽约摄影师,到处打听。我忘了自己是如何答复他的,肯定是一封敷衍的回信。如今,我倒是有了一个好答案。“你也不要特地去找了,”我本该在邮件里这样写道,“你就带着你的相机去南市区的老房子随便逛逛吧。”还要向他解释,南市区是一个已经撤销的辖区。

下笔至此,忽然意识到,今年是南市区离开我们的第二十个年头。所谓我们,主要是一些身份证号码以310102开头的人。就我而言,支撑记忆的似乎只剩下这张身份证了,那上面还印有周浦路,一条早已消失的弄堂马路,全长几十米,最小的门牌号码与市百五店隔街相望,号码最大的,底楼曾经开了一家老虎灶。在我的童年,晨光下的老虎灶是很忙碌的,涌满了来泡开水的附近居民,来烫黄鳝的菜场摊主,还有一些老头子,譬如我爷爷,喜欢跟几个拎着鸟笼的老搭子一道在里面吃茶聊天。茶叶还可以自带,于是,老虎灶一度客串起了廉价茶馆。我念小学的时候,老虎灶还在,上下学必然路过,偶尔瞄一眼,因为有老头子坐在里面而想起爷爷。老虎灶的拆除,仿佛是给远在他方的爷爷捎去的一份礼物,与此同时,那种一触即发的遐想也渐渐消失了,在它沾上人生的苦涩之前。

2008年1月9日,吉安路

2010年9月13日,东沙虹巷路

2010年3月28日,万裕街

以上,我的回忆没有跳出邮编200010的区域。在那里,如今高耸着双子塔,外滩金融中心鲸吞似的将我的童年化零为整。这无疑是我极少回去的主要原因:那里的改变是如此彻底,已经无力唤起我的乡愁。这类乡愁以建筑物为媒,通常是在回望的过程中遇见了一前一后、步履不停的感伤与温暖。虹口区的舟山路、九龙路,杨浦区的平凉路,就有一些老房子能给我这种体验,仿佛自己曾经在里面住过。但是,我并没有入住的冲动,不仅是因为弄堂生活意味着诸多不便。随着岁月的流逝,童年在我眼里,最明亮的部分早已不是弄堂,而是以弄堂为背景的传统大家庭以及某种人际关系。

率先瓦解的是人际关系,动迁使之失去了往日的亲近。这份亲近得益于艰苦、逼仄的住房条件:一大家子人挤在十几二十平米的屋子里,阁楼搭出来还可以睡人;没有卫浴,所以早上经常会在倒马桶的地方碰头,冬夜会在澡堂里邂逅,如此轻易、合理地打量对方的身体;厨房是共用的,难免会产生摩擦,情商高的,油盐酱醋不够的话开口就是。我小时候一度很喜欢看奶奶烧菜,宁波人的饮食结构偏向海货,经常是奶奶在煎带鱼,张家阿婆在爆条虾,徐家阿婆的红烧梭子蟹在锅子里已是香气扑鼻。还没有开饭呢,我倒是鱼虾蟹都尝过味道了。我其实真没有那么馋,只是阿婆们盛情难却,好像我不动筷子就是对她们厨艺的蔑视。为此,我那为难的目光游走在奶奶与阿婆之间。我还需要一段时间才能理解藏在那些眼神里的杂音。张家阿婆大概是为了显摆,定规要我吃一口。她的小儿子是做生意的,她们家吃的海货从个头到品质都像是要去参加奥运会的。有一次,她看到我奶奶在处理新买的黄鱼,脱口而出:“哦哟,这黄鱼也太小了。”这些,我是听几个长辈讲的。张家的风光持续了五六年,直到那小儿子因为贩毒判了刑。据说是在云南落网的,讲起来可以巨细靡遗,像在说书,很多细节本该只有当事者才知道,但是在老房子里,秘密好像是半公开的,人是半透明的。

生活在那样的环境,人与人纠缠在一起,时间长了,就会延伸出更复杂的关系。像是张家,两个老的与大儿子一家住在我们楼下,大女儿那家与我们是隔壁邻居。我偶尔会去隔壁打FC红白机,并不是因为邻居这层关系,而是我的小学同学W来找他的表哥玩,拉了我一道进去。W住在周浦路老虎灶的楼上,他奶奶和我奶奶是麻将搭子,她们的牌局有时候开在十六号的陆家。陆家的外孙也是我的同学。陆家的有些情况,我奶奶还是从我这里听说的。当年,我的同班同学有五分之一可以说是邻居。住在九号三楼的B,她的母亲与我的父母是同学,连插队落户都分配在同一个大队。我父母很爱讲的一个段子是,他们曾经短暂地当过邻居,大约是在三年自然灾害的某段日子。后来,因为一场大火,房子烧空了,外公外婆才举家搬到了离小东门一站路的大东门,他们此后住了四十多年的棚户区,以前叫老太平弄的西村,现在是浦江公馆。

西村的人际关系更为亲近,因为住了很多苏北家庭。他们喜欢露天就餐,午饭或许只是捧着一个大碗,各自坐在矮凳上吃,晚饭则把饭桌搬到家门口。每到饭点,弄堂里飘着饭菜的香气,还有街坊如同一家的味道。这时,传呼电话亭的阿姨可能夹着小纸条跑过来,对楼上喊道:“三十三号的小黑皮,有侬的电话。”弄堂里,好像存在着某种光晕。类似的感觉在几年后有了变奏式的复现,当时外婆家新装了家庭电话,吃年夜饭的时候,座机响起,小孩子抢着去接,然后兴奋地喊长辈的名字。再后来,手机登场,长辈过世,年夜饭从传统大家庭的聚首降格为三口之家的小团圆。

我时常在想,弄堂里的光晕是从什么时候开始转弱的?也许始于传呼电话的退场吧。但就我个人而言,那个节点要更早一些,不妨定在1994年,那年冬天,我随父母搬去了他们单位所在的徐汇区。于是,我每日清晨要换两部公交车,一年之后改骑自行车。从复兴中路骑到南车站路大概需要半个多小时,这一骑就是将近七年。我与南市区的情缘毁于一场高考,这样说未免残酷,事实上,即使没有高考,紧接着还有两波动迁。我一直没能融入徐汇区,周围的邻居每几年就会更替,从本世纪算起,其中还掺进了许多外国面孔。脸是唯一清晰的、可供辨认的,此外,一切皆是谜团。徐汇区是未知的,我只是住在那里,住了二十多年,形同一个梦游者。

梦游者这三个字出自赫尔曼·布洛赫的小说,在那本同名小说的第三卷,作者用了不少篇幅来探讨价值的贬值。世界是价值贬值的进程,从十九世纪到二十世纪,这一进程是现代的本质。

2019年9月28日

2019年5月20日

2019年5月21日

2017年11月7日

去年,我的父母为了是否拆除家庭电话而烦恼。那台座机的功用远比鸡肋还要鸡肋。“每个月也就二十五块呀。”最后,他们达成了共识,不拆了,好像那电话是他们养了二十多年的一个宠物,无法割舍。而我呢,却在心里默算,当初安装这台电话花了两千多块,相当于当时两个月的工资。从传呼电话(传统大家庭)到家庭电话(三口之家)再到手机(独立个体),我们的人际关系一路贬值,这实在是非常符合二十一世纪的情感表达。

文字作者简介:王莫之,1982年生于上海南市区,在某本城市指南杂志工作过十余年,闲暇时喜欢写点小说,写一些音乐随笔,著有长篇小说《现代变奏》、《安慰喜剧》,短篇小说集《310上海异人故事》。

摄影师自述:

记得第一張照片是1998年,南市老城厢。我一不深思构图、二不等待光线,我要的是手起刀落,抓拍那些被突然定格的人和事。可以想象,上一秒,他们正在和谁道着家长里短,而下一秒,他们脸上的表情又会如何改变,行动中的人,才是弄堂的魂。

上海的弄堂,有种独特的气味。这里平静、休闲、温馨,同时也拥挤、八卦、暗流涌动。这里的人生活得自然随意,以最低的成本,享受最大的快乐。我拍摄到那些在路边倒马桶、洗衣服做家务的上海男人,你不会觉得突兀或者丢脸。弄堂是上海文化的根源,塑造了这个大都市最初的城市精神,实用、精明,同时也奉献、勤奋。

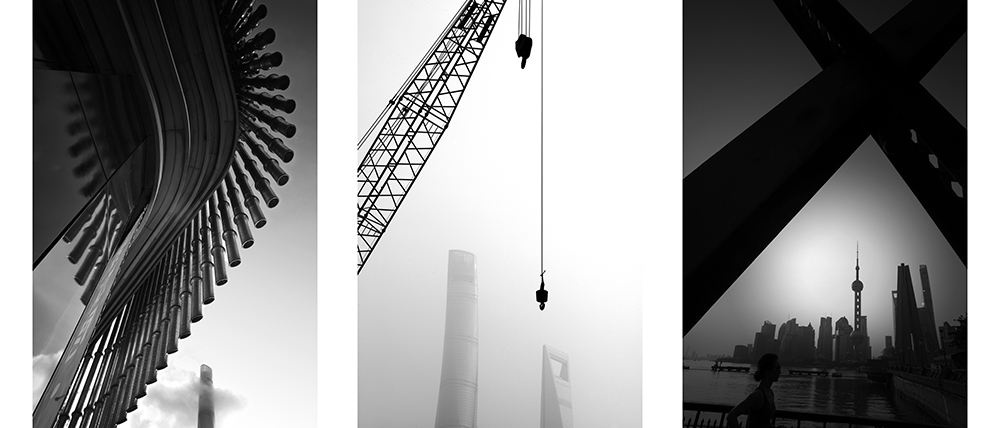

(从左至右)2019年8月2日/2017年8月6日/2017年7月24日

照片的第二部分是我近年来拍摄的上海,如今己经退休的我,仍然割舍不了对摄影的挚爱,常常带一台只能拍摄黑白文件的相机,依然在光影和叙事的交织中,不断探索摄影语言新的可能。

崔益军,1952年生,曾任解放日报摄影记者、申江服务导报摄影部主任,1982年开始摄影创作。

“澎湃新闻/视界”发起“上海相册”项目,旨在梳理、挖掘上海摄影师群体代表性作品,从宏观、微观层面呈现给读者一系列关于上海各时期、各领域的影像,并通过与上海作家这一群体的合作,收集撰写属于上海的故事,以此碰撞出一种关于城市发展脉络新的表达方式和观看角度。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司