- +1

维吉尼·德庞特:我对男人没有意见,只是在作品里使用他们

在谷歌上输入“法国当代作家”,自动推荐的名单前两栏里,和雨果、普鲁斯特、加谬、伏尔泰等名字并驾齐驱的唯一一名女性,就是我们这篇文章的主角,维吉尼·德庞特(Virginie Despentes)。

在谷歌上搜索法国当代作家的推荐列表

从法国文坛的叛逆青年到2010年获得勒诺多文学奖,维吉尼·德庞特不得不说是一位传奇的法国作家。

一部“法国禁片”

维吉尼·德庞特最为人所知的可能是执导了2000年的那部被称为“法国禁片”的电影《强奸我》(Baise-Moi)。《强奸我》不仅电影名直接,而且两位主演本身就是色情片演员,影片非常直接地刻画了强奸的全过程,以及近景特写的性行为和枪杀等暴力场景。法国官方直接封杀了这部影片,更是让它一下成为公众讨论的焦点:有的人认为这就是一部劣质A片,另一部分人认为它是属于“法国新极端电影浪潮”的艺术片。

电影讲述了玛努和纳汀两个女孩的故事。玛努在巴黎市郊的犹太人街区长大,在一次不幸遭到轮奸之后,她大哥质问她是否被强暴,并情绪激动要拿枪替她报仇。她想夺枪,却不小心误杀了兄长。流亡街头的她遇到同样失手杀掉室友而逃亡的纳汀,两人随即共同开启了一段充满性、抢劫和枪杀的公路旅程。

《强奸我》剧照,两位女主角玛努(左)和纳汀(右)

剧本根据德庞特在1990年代所写的同名小说改编,但更是来自于德庞特的亲身经历。1986年7月,德庞特17岁,和朋友一起从伦敦回南锡的家。路上,她们试图搭一辆顺风车。她们染了头发,穿着迷你裙,身无分文,花了一天乘车到多佛后,站在售票窗前讨钱坐船。在船上,她们遇到了两个长相漂亮、抽着大麻的意大利人,送她们到巴黎郊区高速路旁的一个加油站。两个女生决定在加油站等到天亮,天亮了就有卡车路过,她们就能乘车回到南锡。

青少年时的德庞特是名副其实的朋克。因为喜欢听音乐,追演唱会,哪怕一个人也跟着喜欢的乐队到处旅游。为了省钱,她总是搭顺风车,或者在车站过夜。这个放在今天都一定会被指点为“不自重”、“不懂得保护自己”的行为,对1980年代的女孩子来说更是特立独行。

德庞特和朋友在停车场和便利店里闲逛,等待天明。夏天的夜晚,并不太冷。这时开来了一辆汽车,车上有三个白人,“他们请我们喝啤酒,抽大麻烟。我们聊起了音乐。我们不想上车,因为他们有三个人。他们开玩笑,和我们聊天,努力展现友善的一面。他们劝我们,说傻瓜才会在巴黎西郊等车,他们可以把我们送到巴黎东边,那里更容易乘车去南锡。所以我们上了车”。

“车门关上的一瞬间,我们就意识到这是个馊主意。我们本可以在刚开出去几米的时候狂喊:我们现在要下车!但我们没有。我们只是默默地告诉自己,别疑神疑鬼,别看谁都是强奸犯,我们已经聊了一个多小时,他们就只是典型的好色而已,不会有攻击性的⋯⋯男人们笑着,讲着男性的段子,他们一群人的笑声,强势者的笑声。”

那天晚上,德庞特和她的朋友被这三个男人轮奸。

“当事情发生时,他们假装不知道他们在做什么。因为我们穿着迷你裙,而且一个是绿头发,另一个是橘头发,所以我们‘做起爱一定野得像兔子’,所以他们正在进行的强奸其实不是强奸。我怀疑大多数强奸都是这样。那三个家伙现在肯定不认为自己是强奸犯,他们做的事和强奸不一样。他们三个人拿着枪,指着两个被他们打到流血的女孩的这件事,不是强奸。因为,如果我们真的下定决心不被强奸,我们要么宁可死,要么会想办法杀了他们。这些袭击者成功说服自己,如果女孩子遇到这种事情,还能活着出来,那她一定不是真的那么抗拒。”

而小说中,玛努是和一位女性朋友在公园里喝酒时被三位男子挟持,拖到附近的地下车库中被轮奸。

在后来出版的回忆录《金刚理论》(King Kong Théorie)中,德庞特谈到《强奸我》出版之后读者的反应:自从《强奸我》出版后,她不断地遇到女性读者告诉她,自己也曾被强奸,就是在这个年龄,在这种情况下。“这种情况多得令人不安,有段时间我甚至怀疑她们是不是在编故事骗我。在我们的文化中,女人对强奸的指控,从《圣经》开始,从约瑟夫在埃及的故事开始,就一直被质疑。但我最后不得不接受了这一事实:强奸,一,直,在,发生。”

德庞特这样谈论“强奸”:“它是一种跨越了各个阶层、各个年龄段、各种美貌程度,甚至各类性格的普遍行为。那么,我们为什么很少听到强奸者那方讲的故事:‘我在这一天,在这种情况下,强奸了某某某?’因为,男人们至今还在做几百年前的女人做过的事:称‘强奸’为别的事情,婉约,美化,最重要的是不用那个词来形容他们所做的事情。他们可能‘推了她一下’,或者‘搞了一下’,也许是她‘喝多了’,不然她就是个‘嘴上说着不要身体却很诚实’的荡妇。如果最后发生了,那这个女孩一定是在某种程度上,同意了。别管他们是否打了她,威胁她,找了几个人把她按住,也不管她在事前、事中、事后是否哭过。在大多数情况下,强奸犯都可以摸着良心说——他们没有强奸,只是这个荡妇不知道自己到底想要什么,他们只是稍微‘点拨’了她一下而已。”

在被强奸的时候,德庞特外套口袋里有一把弹簧刀,平时哪怕稍微被挑衅都会掏出弹簧刀自卫的她,在被强奸的那一刻却只想着“千万别让他们发现这把刀”。“强奸”这一载有特殊社会文化意义的事件突然让她变得“女性化”,变得软弱。女人可以找男性朋友结伴、可以多穿衣服、可以不出门,但是社会却不赞同女孩子以牙还牙、以眼还眼地伤害那个已经伤害了她的男性来自卫。“我对这个教育我长大,却从没教过我如果一个男人违背我的意愿拉开我的大腿,我就应该伤害他的社会感到愤怒。这个社会教给我的是,被强奸是我一生都无法洗脱的罪行。”

正因如此,小说《强奸我》中两个同处社会边缘的女性展现出的暴力才格外具有隐喻和反抗意义。在玛努、纳汀两个姑娘深夜走在空荡荡的巴黎街头时,一个小混混不怀好意地走过来,是再“普通”不过的性骚扰:“你想体验一下我的蛋蛋拍在你屁股上的滋味吗?”话音刚落,砰的一声,这个流氓就已经倒在了玛努的枪下。她不解恨,又补了几枪:“贱人。”就像德庞特在《金刚理论》中所说的:“女性总觉得有必要说‘暴力不是解决问题的办法’,然而如果一个男人知道害怕,怕自己在强迫女性时,鸡巴会被一把地毯刀切成碎片,他们一定会很快学会控制他们的‘男性’冲动,明白‘不’确实意味着‘不’。”

《强奸我》剧照,玛努拿枪指着这名几分钟前对自己动手动脚的男子

除了暴力之外,《强奸我》的情色内容也秉持着同样的精神。它不能被简单地看作情色电影。恰恰相反,《强奸我》的情色镜头并不像主流商业片一样服务于男性观众,反而是一种解构。豆瓣影评上有许多给出一星、二星的评论,认为这是部拍得不怎么样的AV。当然,《强奸我》的情色从一开始就不是为性幻想服务的,谁看到痛苦写实的强奸现场和被剁的香肠还能产生欲望呢?

《强奸我》电影截图,女主角一边做爱一边看电视上的美食节目

《强奸我》虽然是一个关于强奸的小说,但它非常不寻常的一点是,强奸并不是故事的核心情节,也不是导火索,只是单纯的一件“发生了的不幸”。和她朋友极力挣扎、哭泣求饶的反应相比,玛努在被强暴时却是一种无动于衷的冷漠态度,强奸犯反尔“批评”她:“你能不能动一下?别像一具尸体一样。”最后毫无快感地悻悻离去。在电影中,玛努并不认为强奸和她遭受过的别的暴力有什么本质不同,没有把“被强奸”当作是心理阴影或创伤,依然和纳汀一起结伴寻欢作乐。

这也是德庞特自己的经历。“很多人听了我的故事后问我:‘那你之后还继续搭顺风车吗?’我从没告诉过我的父母这件事,因为怕被禁足。但是,没错,我又搭了顺风车。对那时的我来说,追演唱会是我生命中最重要的事,是值得我冒险的事。所以我依然会一个人去完全陌生的城市,一个人在火车站里过夜,或者睡在周围的楼里等首班车。但我也尽量不跟别人说这些事,因为我知道他们一定会说:‘好吧,如果你还敢搭顺风车,不长记性,那这就是自找的。’因为在强奸案中,总是受害者被要求证明自己真的不愿意。”

电影《强奸我》被法国政府所禁,法国文化部一名左翼女官员表示:“艺术家要对自己的作品负责。”德庞特回应道:“可能一部涉及轮奸的电影,必须得是受害者靠在男人肩上哭哭啼啼,然后靠男人替她们报仇这样的剧情才行吧。不是那些结伙轮奸女孩的男人们应该负责,不是那些一边嫖妓一边拒绝立法改善性工作者工作环境的男人应该负责,不是这个总是在影像中把女人刻画成受害者的社会应该负责,而是女人们应该负责,女人们应该对强奸负责,对拒绝在强奸后选择自杀而负责,对试图面对强奸而负责,对讲述强奸的故事而负责。”

“电影应该拍漂亮的女人们做漂亮的事”

翻开文学史和电影史,多少经典作品中都是男作家书写的男人寻欢作乐、行凶杀人的故事,但是把作家换成女性,把主角换成两个女孩子时,同样的故事却一下成为众矢之的。

1993年,小说《强奸我》出版。《极地杂志》(Polar Magazine)第一个刊出一篇长达三页的书评,抨击这部作品。“倒不是这位男性评论家觉得这本书写得不好,不符合他的标准,而是他压根没有说这本书本身。他不同意的是,我作为女性,怎么能写那种形象的女孩。但他,作为一个男人,却可以没有丝毫顾虑地告诉我,我该怎么做。那时所有讨论的主题都是‘我作为女人该不该讲这样的故事’。好像重要的不是我的嘴,而是我的阴道。”

“男性作家永远不会被这样评价。没有人会评论维勒贝克长得好不好看。如果他是女的,十篇文章里就会有九篇分析,是因为他没有性吸引力,所以他才愤怒。对男人来说,不爱女人是一种腔调;对女人来说,不爱男人是心理疾病。”

“这位评论家还引用了导演弗朗索瓦·特吕弗的一句话:‘电影应该拍漂亮的女人们做漂亮的事’(Le cinéma c'est de l'art de faire faire de jolies choses à de jolies femmes),虽然我刚看到这句滑稽的话时没忍住笑了出来,但它至少给我了一个标题的灵感。”

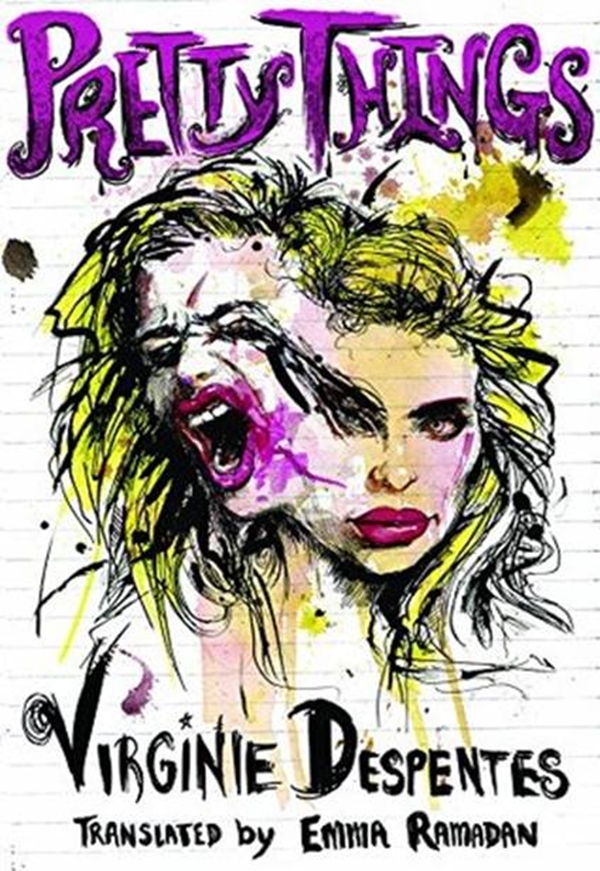

五年后,她用上了这句话作为标题。1998年,德庞特凭借小说《漂亮东西》(Les Jolies Choses)成为花神奖的第五位得主,也是首位女性得主,受到法国文坛主流认可。这部小说就像《强奸我》的镜像:如果说《强奸我》是两个女人用暴力挑战突破社会对女性气质约束的故事,那么《漂亮东西》则是原本不符合社会性别期待的女性故意走入性别规则之中,和身边的男人玩的一场游戏,在极致的女性气质展演之中,反尔更加讽刺地体现出了性别外壳的虚幻与脆弱。

《漂亮东西》英文版封面

《漂亮东西》讲述的是一对双胞胎姐妹宝琳纳和克劳蒂互换身份的故事。从来不收拾打扮自己的宝琳纳,在美丽迷人的姐妹克劳蒂不幸身亡后,阴差阳错地取代了克劳蒂,开始穿裙子、高跟鞋,涂口红,学习克劳蒂的为人处事。

今天,宝琳纳终于准备好出门了。她计划和尼克见面,她需要坐地铁跨越大半个城市……穿着高跟鞋下楼梯可没有在房间里走那么简单。地板不一样了,楼梯间的更滑,下楼梯时脚踝承受着不同的考验。宝琳纳抓着扶手,小心翼翼,一步一步地走到一楼……她太不习惯高跟鞋了,人生中第一次,她注意到了人行道上地砖样式的不同。

她终于到了地铁站。去地铁站的路是个斜坡。如果穿着普通的鞋,她根本不会注意到,坡度只有一点点。穿着高跟鞋,任何坡度的变化都有云泥之别,真的是危险的运动。她一步一步,就像走平衡木一样,努力不要在众人面前摔跤。

人们看着她,有些甚至转过了身,其他人则毫无顾忌地盯着她打量,她的腿,她的臀部,她的乳头,她的嘴,有些人冲她笑,或者发出声音,吹口哨挑逗她。一个在人行道上推车卖爆米花的男人叫了她,表达出似乎是善意的兴趣,就像逗狗似的;身着罩袍在等自己的爆米花的女人审视着她,只露出眼睛,检查她,嘲笑混合着恼怒。哪怕宝琳纳已经走远了,那个卖爆米花的还在试图和她搭讪,大声叫她。她是公共的,谁都可以接近,是为了吸引众人注意力的存在,因为她的衣服……她的外表,裸露的腿,与以往全然不同的侧影。没人意识到她原本并非如此。有史以来第一次,她明白了:实际上没有哪个女孩该是这样的。

年轻时的德庞特就像宝琳纳,喜欢朋克乐的她,穿衣打扮不修边幅,就像个男孩。她离开家乡,在超市工作。她恨透了这份累却不赚钱的工作。在她工作的超市有一个计算机终端,她就用这台机器开始和陌生人聊天。

年轻时的德庞特很朋克

在1991年的后半年,为了赚钱,她开始从事性工作,第一次开始体验克劳蒂的生活。“我有史以来第一次穿着短裙和高跟鞋出门。几个首饰就能带来翻天覆地的变化……你什么都没变,然而世界却变了,一切都和以前不一样了,无论男女……在此之前,我一直是一个几乎透明的女孩,短发,穿着骯脏的运动鞋,突然我就变成了一个邪恶的生物……妓女的造型对大多数男人来说就像催眠。走进商店或地铁,穿过马路,在酒吧坐下,到哪都会受到不可思议的关注,吸引着众人如饥似渴的目光。我成了被人觊觎的宝物的守护者:我的阴道,我的胸,每个人都想进入我的身体。”

“我之前对‘女孩的东西’从来没有兴趣,但穿上这些衣服后,我对男人有了几个重要的认识。你不会想到,跟恋物癖有关的那些东西——吊带、高跟鞋、丰胸胸罩、口红——它们在男人身上产生的效果就像个笑话……从那个时候起,我就特别喜欢听男人们滔滔不绝地讲那些爱权爱钱爱名流的女人有多愚蠢,好像爱那些比爱黑丝网袜还蠢似的。”

化妆打扮之后的德庞特

1992年4月,德庞特完成了小说《强奸我》。这两者并非巧合。在她看来,写作和性工作,都是她不曾涉足的领域,是释放自我,是暴露自己私密的一面,是把自己交给别人评判。对女性来说,更是走入公共领域。“当男人想象自己变成女人时,他们更容易把自己想象成妓女,处于边缘,可以自由活动,而不是把自己想象成关心家务的母亲。”

作为曾经的性侵受害者,为什么不但没有对性产生心理阴影,反而还能从事性工作?的确,在当前的社会中,强奸不仅是身体暴力,更有深重社会文化意义的行为,但正如《强奸我》中的玛努,德庞特也在努力不内化性道德对女性的压力。她坦然地从事性工作,为性工作去污名化的思路,也与此一脉相承:“那些提供性服务的人被她们的行为定义为妓女,一种被污名化、犯罪化的身份;而那些购买性服务的人既没有被定义,也没有因为从事同样的活动被打上标记。如果一个人说自己‘在外面卖’,等于是在边缘化自己,让自己成为被想入非非的对象。这可不是一件小事。但如果是说自己嫖过,那就完全不同了。它不会让一个男人边缘化,不代表他的性取向,也不会定义他是怎样的人。我们认为嫖客们有各种各样的动机和行为,来自各种各样的年龄层、社会、种族和文化。而提供服务的女性马上就会被污名化,她们只属于‘受害者’。”

“当你听到卖淫是‘对妇女的暴力’时,我们似乎忘记了,婚姻和我们忍受的其他事才是‘对妇女的暴力’。我们不能忽视:死于家庭暴力的妇女远比死于从事性工作的妇女多得多。那些无偿为男性提供性快感的女人们必须认为她们做出的是唯一可能的选择,否则怎么继续控制她们呢?男性的性行为本身并不是对妇女的暴力,只要她们同意也能得到回报,对我们的控制才是暴力——这种替我们决定什么道德、什么不道德的权力,才是暴力。”

人生的“金刚理论”

“作为一个女人,比起凯特·莫斯,我更像金刚。我以一个总是被批评‘太过’的女人的身份写作——太好斗,太吵,太胖,太糙,体毛太多,太男性化,别人总这么说。”

在2006年出版的这本名为《金刚理论》的书中,德庞特回忆自己的青年时代,从亲身经历出发,讨论强奸、性工作、色情片等诸多与性别密切相关的话题,犀利地剖析女性气质和男性气质的社会化生成。

德庞特近照

“想成为一个真正的男人要怎么做?压抑情感,杜绝敏感;以温柔脆弱为耻;残忍决绝地抛弃童心,没人喜欢老男孩;能够在女人不知道的情况下让她们高潮,或者愿意分享让她们感觉良好的东西;不示弱;不感性;穿无聊的颜色,总是穿同一双无聊的鞋,对发型没有兴趣,不戴太多的首饰,从不化妆;总是主动;不屑于接受任何性教育来提高自己的性高潮;不知道如何寻求帮助;装作勇敢,即使胆小;看重力量,不管他的个性如何;表现出攻击性;承担少量家庭责任;做一个成功者,来勾引最好的女人;害怕自己变成同性恋;小时候不玩娃娃,只用小玩具车和难看的塑料枪凑合;不怎么照顾自己的身体;如果自己被其他男性揍了也认了;即使是个善良的人,也知道如何为自己辩护;与自己的阴柔气质割裂,就像女人与自己的阳刚气质割裂一样,原因不是情况需要或者天生如此,而是因为社会的期待。如此这样,才能确保女人们继续为战争机器生育孩子,确保男人们继续愿意为了保护三四个短视的白痴的利益去送命。”

德庞特成长的时代正是女性主义觉醒,保守与新潮思想交接、冲撞的时代,那是女孩子们历史上第一次可以在不进修道院的情况下选择独身主义的时代,人们开始觉得强制结婚是错的,婚姻不再是义务,女性原来也有独立自主的欲望。作为一名朋克,德庞特并不在乎当时条条框框的束缚,因为朋克的内核就是要反对框架的束缚。她在青春期尽情地满足了自己作为歌迷的愿望。“在20世纪50年代之前,女性的欲望是完全被忽略的。在早年的摇滚演唱会上,女性才第一次团结起来宣布:‘我们有欲望,我们体验到强大、莫名的冲动,我们的阴蒂就像阴茎一样需要释放。’披头士乐队不得不停止现场演出,因为音乐被女歌迷的嚎叫声淹没。这一行为立即被贬低为歌迷的歇斯底里。没有人想听到她们的话,想听她们说自己火力全开,充满欲望。这一重要的现象就这样被忽视了。男人不想听。欲望是男性的专属领域。如果一个女孩子在约翰·列侬弹吉他时尖叫吶喊她的欲望,人们会看不起她,但如果是一个老家伙对一个穿着迷你裙的少女吹口哨,这种欲望是健康的欲望,是得到社会的认可、鼓励,以仁慈和理解的眼光看待的欲望;而另一种欲望则是怪诞、畸形、可笑的,必须压制的欲望。”

身为从小就特立独行的女孩,德庞特将《金刚理论》这本书献给那些和自己一样落于社会期望之外的人,献给“‘剩女’,献给剃光头的女孩,献给不会穿衣打扮的女孩,也献给口红太鲜艳的女孩,献给穿男装、戴假胡子的女孩,也献给穿衣暴露的女孩……同理,这本书也献给那些不想当英雄的男人,想保护别人但不会的男人,不会打架的男人,爱流泪的男人,没有雄心壮志、没有胜负心、不强壮也不好斗的男人,献给胆小、害怕、脆弱的男人,献给恋家顾家不喜欢工作的男人,献给因为瘦小、秃头、没钱而没有吸引力的男人……献给不想被依赖的男人,献给晚上不敢单独待着的男人”。

看过电影《三块广告牌》的人一定都记得故事里咄咄逼人的女主角米尔德雷德,她身上有一股炸药般的愤怒能量。阅读德庞特的文字总让人想起米尔德雷德将燃烧瓶丢进警察局里的那个镜头——没有任何歉意,辛辣、决绝又精准地抨击着社会道德在对待两性时虚伪的双重标准和对女性的驯化禁锢。“经过几年真切、诚恳、严谨的研究,我的结论是:所谓的‘女性气质’与拍马屁是一回事,奴性的艺术。你可以美名其曰‘诱惑’,让它听起来很有魅力,但它并不是需要什么高超的技巧,对于大多数女性来说,这就是一种屈居人下的条件反射。每次走进一个房间,都要看看里面有没有男性,想要取悦他们。不太大声地说话。不强势。不为了舒服而跷二郎腿。不命令别人。不谈钱。不表现出追求权力的欲望。不争权威的地位。不追求名誉。不笑得太大声。也不太搞笑。取悦男人是一门复杂的学问,它要求人们放弃任何与权力有关的东西。当这一切发生的时候,男人,或者至少是我这个年龄以上的男人——他们就像没有身体一样。他们不老,也不胖。任何一个酒气熏天、秃头、啤酒肚、长相邋遢的白痴,只要觉得一个女孩不够优雅,就可以批评她的长相身材;如果他没有任何机会上她,就会对她说猥琐下流的话。”

这不仅只是德庞特的辛辣,而是大多数女性需要摆脱的困境。在纽约的中国歌剧导演周沫在《人物》的采访中讲述了自己的经历。2013年到2014年处于瓶颈期的她,试图申请旧金山歌剧院“梅若拉”歌剧训练计划,面试官是一个70多岁的老太太Sheri。因为处于低谷期,周沫每回答一个问题,都会不自觉地说“sorry”,直到Sheri打断她,你为什么总是在道歉?正是因为你不够好,你才要申请这个机会来提高,你如果一直道歉的话,那我该原谅你呢,还是该收下你呢?

六年过去了,周沫终于成了面试别人的人。在她帮一家剧院面试歌剧导演训练生时,有一位23岁、履历丰富漂亮的女孩,周沫问她为什么要申请这个工作,她的回答是,我还有很多不足,想要透过这个工作更加完善自己,努力学习和改进,拜托你们给我这个机会。而跟她年龄相当的男性申请者则说,我做歌剧导演太容易上手了,你们找不到比我更好的人了。其实仔细看他的履历,远不如那个女孩。最后,那个男性申请者得到了这份工作。这就是我们面临的现状,周沫在采访中说:“女性总觉得自己只有准备了120分才有资格去要一个机会,但是男性有可能只做了60分就说,我超级棒,我超级厉害。年轻一代的女性,不是缺乏技术,而是她们已经被训练成一个自我保护的表演体系,社会教她们,你不要太咄咄逼人,你要谦逊,不可骄傲打无准备之仗。”

正因如此,阅读德庞特在字里行间充满能量和棱角的戏谑、讽刺和怒吼才格外让人清醒、前进。她本人和她的文字就像喧闹不满的朋克乐本身,不胆小,不怯懦,不觉得抱歉,不惧怕污名。

在德庞特描绘法国当代社会全景的新作《维农·苏比特克斯》(Vernon Subutex)三部曲中,她第一次使用男性作为主角。在Vice杂志的采访中,记者问了德庞特那个经常被问的话题:“你恨男人吗?”“我对男人的描述有时比较一概而论,”德庞特说,“我不讨厌他们,但我喜欢自己能用男人一直对待女人的方式对待男人。这样很舒服。女性创作者总是被问自己对男性的看法和关系,而我不觉得男性创作者、作家或导演会这么常被问他们与女性的关系。女性创作者总是被要求要给自己说过的话、做过的事找合理的论据。你永远不会想着去问达·芬奇,他如何看待女性、和女性相处。而女创作者总是要解释:我们恨男人吗?我们爱男人吗?我们有没有公正对待笔下的男性角色?”

“我对男人没有意见。”德庞特继续说,“我只是在作品中使用他们而已。”

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司