- +1

黎朗:重复书写的多重路径

原创 编辑部 假杂志

黎朗:无论是《30219》还是《1974》在创作手法上都有一个线索贯穿其中,这就是书写,虽然最开始我也没有预想到书写会延续这么久。从创作《30219》,到现在《30219》作为批量出版的摄影书,包括《1974》,归纳起来应该经历了四重书写。整个的书写起源于家中相册里一张父亲的老照片,这是我能找到父亲最早的照片,照片上用毛笔写着“1941.9.18”。由于没有其他信息来源,这个日期就把这张照片锁定住了,因为任何一张照片,当仅仅只是照片图像而没有其他文字信息的时候,就像飘散在空中的纸屑一样,无法定义也无法言说,只有当我们用语言去诉说的时候,照片才产生意义;我们还有一个习惯——不知道现在会不会这样,那会儿一旦照片上有文字、日期,就会对这张照片笃信不疑。面对这张照片,我就坚信父亲是在1941年9月18日拍下的,再加上照片背面的文字,我展开了对父亲在这一天拍摄活动的无穷想象。这时候我在想,如果我能在他的一张照片上写下他在世的所有日期,会不会这张照片就和他整个的一生产生了联系呢?这是很没有逻辑的,但往往艺术或者说摄影在没有逻辑的时刻才是最有意思的。

还有一个因素是在父亲下葬的时候,我看到周围墓碑上都写着某某人生于何日、死于何时,再用一个简单的破折号连接,就算是概括这个人的一生了。我觉得这个短短的破折号对我父亲来说太不公平,所以我想打开这个破折号,让被隐藏的日期全都在照片上呈现出来,这是我在做这个作品时的一个想法。刚有这个想法的时候,我脑袋“嗡”的一下,有种热血往上涌的感觉,对这个没有经过深思熟虑的想法有一些恐慌。我不知道自己能不能完成,可能需要三个月、五个月、半年,或许最多一年就能做完,但最后我为整组作品付出了将近四年的时间。每天只要有时间,我都会扑在案头上,不停地书写父亲曾经在这个世界上生活的日期。

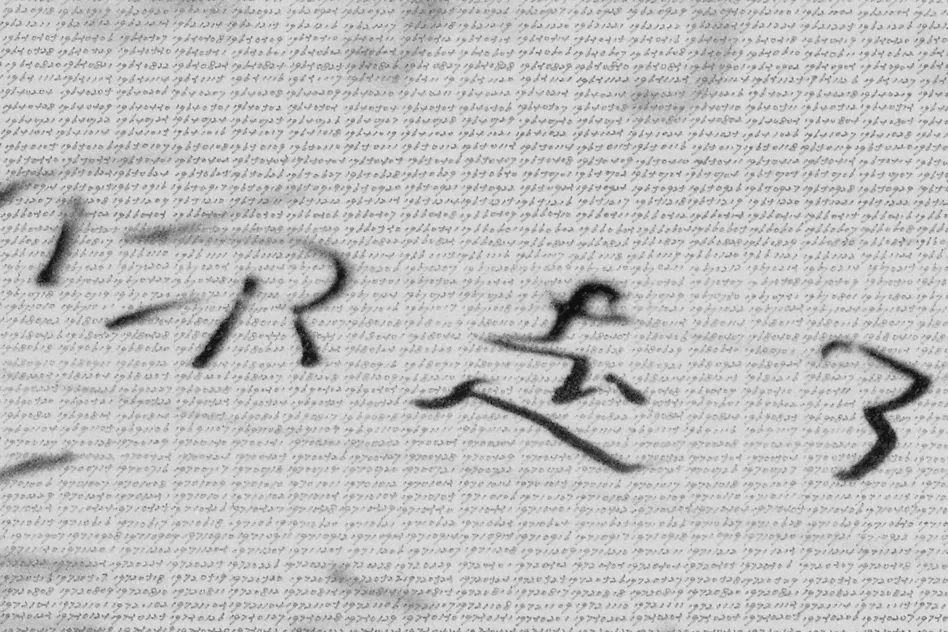

实际上,面对《父亲》这个作品,夹杂着我自己的想象,整个书写过程中的感受还挺奇特的。我想到他出生时,懵懵懂懂的,对父亲的印象完全处于混沌未开状态中的一个人;再当看到他这张照片时,我对父亲的认识开始逐渐具体起来,噢原来他是以这样的形象生活在这个世界上,生活在四川、缅甸、印度等等;随着看到他越来越多的照片,我对他的印象也就越来越清晰,包括我出生时和他的合影。在这次书写的过程中,我感觉我和父亲仿佛在对话,同时唤醒我对于他的那些不太清晰的回忆。所以《父亲》这第一次完整书写,概括成两个词就是“对话”和“追忆”。在这种不停的书写当中,我好像陪伴着父亲度过了一生又一生,从而在我的脑海里把他生命的时间长度拉得很长很长。《父亲》总共有26张照片,也就是说我在26张照片里面反复不停地书写了26次30219个日期,然后每一张作品我要花20天左右,才能书写完成。

原作细节图,©️ 黎朗

©️ 黎朗

这组基于摄影的作品完成后,2014年6月,我非常有幸在成都千高原艺术空间做了一个展览。千高原的展厅非常大,如果仅仅是摆十几二十张照片,根本压不住那个空间,所以在展厅内一面巨大的墙上,我再次书写了父亲在世的日期。可能有人会问我为什么把如此私密的书写,和父亲的对话过程放置在一个公共空间,实际上最初我找不到理由,我就是想做这样一件事,想把这个日期呈现在公共空间里边,我没有多想。但很快我就和千高原艺术空间的创始人刘杰达成了共识,他说你写吧,我也非常感谢他提供这样的机会。

整个过程,书写了二十多天,展览十多天,最后我又把它刮掉了,又是二十多天,在展厅里呈现了将近五十天。整面墙的尺度大概是四米五高、八米宽,在那样一个空阔的空间里,每天不停地写,就会明显感到时光的流逝,好像每天都能看到写下的时间在挣扎,先是很小的一排,最后灰蒙蒙地铺满了整个墙面。这张照片是当时的展览开幕现场,在展场我也不停地写,记得那天写了将近四个小时。其实我很怕面对陌生人,所以以这种方式与观众进行交流,让大家自行去看一个个数字,去体会书写留下的笔触、去体会整个展览空间的尺度,因为有时候有些东西也是没法用言语描绘的。后来我又把所有日期的墙皮一个一个铲掉,能感觉到我自己的时间和父亲的时间的一种流失。在这次书写过程中,我也想,这哪里是在书写我的父亲?这也是在书写我自己,甚至每一个人,每一个具体的个体,我们生活的时间不就是这样呈现在这堵墙面上吗?每个人的一生也就三万多天,去世的人更是永远无法像这样看到自己生活的时间线索被呈现在一堵墙上。所以在这次书写的过程中,借助于公共空间,也让我能够思考具体的个人生命与公众之间的关系,我也想在这次经验中寻找和公众对话的可能性。

接下来要讲《1974》这个作品,但还是要回到《30219》,因为是《30219》促使我做《1974》。我在书写《30219》的时候,实际上是在不断地回忆、想象父亲的生活,我和他之间的关系,我和父亲最早的记忆交叉点在什么时候,然后我就想到了自己对世界的认识和感知是在什么时候、什么地方,我想要追寻自己的个人记忆的初始点,于是我把1974年定义为我的记忆元年。

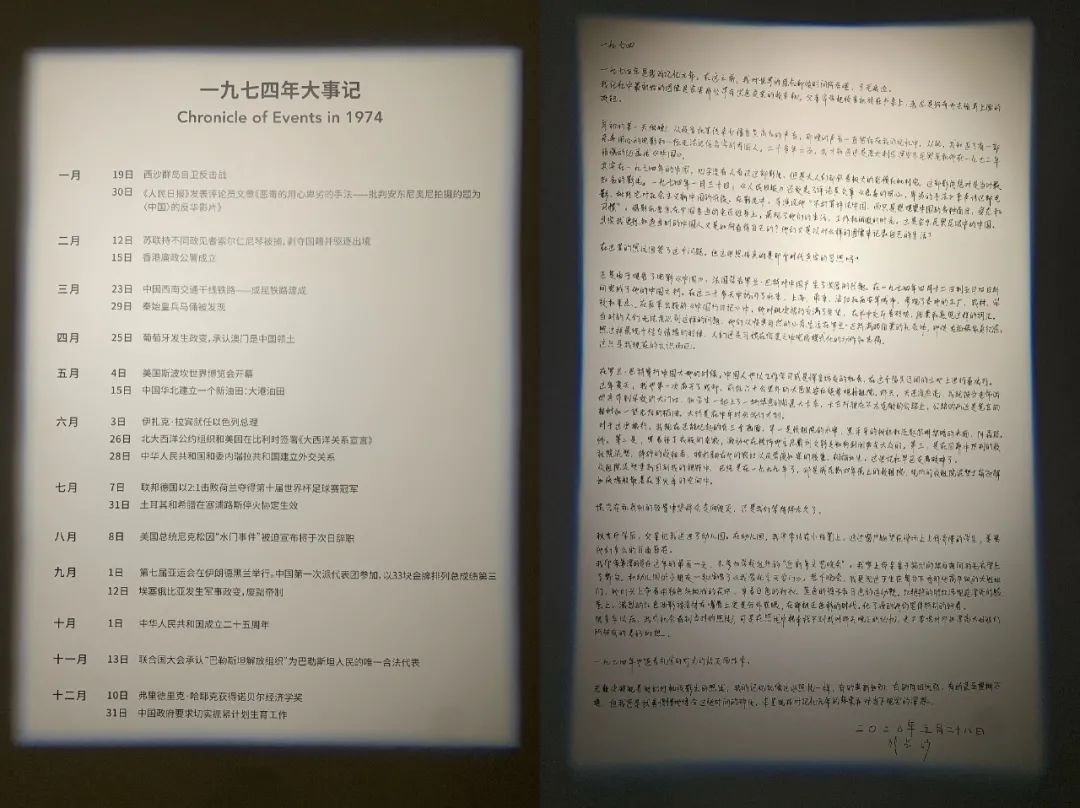

实际上这组作品不是某一张照片、某一个图像,而是在一个完整的空间内,由2段文本,5台幻灯机,还有9分38秒的画外音,以及分散在5台幻灯机里的390张幻灯片,总体构成了这个作品。390张幻灯片中有365张家庭老照片,这些家庭照片来源于我长年收藏的老底片,它们应该就是在中国七十年代左右被拍下的,但是底片上没有确切的日期,所以根本也不知道这些照片是在什么时候、什么地方拍的。《1974》的图像间也是一个没有逻辑的东西,也是我的一种想象。我在每张照片上写下1974年每一天的日期,从1月1号一直到12月31号,总共有365张照片,所以《1974》那本书有那么厚。

©️ 黎朗

最后一段声音是我讲述1974年参加学校文艺晚会的过程,谈到照片带给我们的真实和具体去体验,这两者之间的差异,实际上是在讨论照片的真实问题。然后这个才是真正的1974年作品呈现的现场,这个作品当时第一次展览是2017年在成都簏湖A4美术馆,做的一个大型的西南影像的展览里边,第一次呈现出来,1974年这本书是来源于这样一个场景的作品。那段文本是我整理的1974年国内外发生的大事纪,那是非常官方的东西,所以非常死板;然后展厅出口是我手写的画外音的文字内容,我的字就是歪歪扭扭的,但这是和我这个具体的人有关系的。

然后我们就进入到《30219》这本书里的书写,其实刚开始启动这本书的制作时,没有遇到需要再一次书写这个问题,是今年6月某天我还在外地,突然接到设计师程音和给我发的一个微信,问我有没有可能把父亲的30219天的日期重新再书写一次。当时一听我就懵了,因为这段书写是极其漫长和枯燥乏味的一件事情,特别是在我已经完成对父亲的书写五年之后,再让我来做这件事情,确实不是那么容易的事。我就让他想一想有没有更好的替代方式,我也想一想自己还有没有体力来写,因为我现在眼睛有些老花了,所以写小字完全不行。这样过了10天左右,我从外地回到成都,再跟音和联系说有没有其他方案的时候,他说只有这唯一的方案,然后我就说行,那我们开始做吧。

于是我就开始想,是不是也可以把黎叔这组作品的创作理念,即他想把父亲的一生的日期放在一张照片上,同样套用在这次这本书的设计逻辑之中?是否可以把这一生都呈现在一本书上,让这本书成为某种父亲生命的载体,从而拥有与一张作品同等的力量?但一开始我也不敢贸然让黎叔重新书写这30219组数字,因为我知道这工作量实在是太大了。所以我先是找朋友用excel把所有的数字做出来,有了所有的日期之后就开始挑选字体了,我又想什么字体是最合适的?第一时间排除的就是电脑字体,接着我又尝试自己编码一种字体,因为我有所有黎叔亲手书写的数字,可以把它翻拍下来,进行矢量化,再用电脑去编码一款“黎朗手写数字体”,再用这个编码出来的字体呈现这30219个日期。但是后来我跟另一个设计师朋友聊天,告诉他我的这个思路,我们聊了一下午,他突然跟我说,你这个思路是不对的,你要么定义它,要么就成为它,不要模仿它。就是这句话让我幡然醒悟,尽管我可以编码出一款很接近黎叔手写的字体,但那只是东施效颦,手工书写的笔触、段落之间的错落是电子编排永远无法替代的,而这个东西也是黎叔书写文字力量非常强的一部分。最后我想,我做的最重要的设计就是“硬着头皮去跟黎叔说,要不再写一遍?”

黎朗:当时我真的是硬着头皮答应的!因为确实看不见了,写那么小的字完全不行。一开始是想把这三万多组日期全写在封面和封底上,我试了一下,不行,因为确实看不见了,只是写在封面和封底上的话那个数字要写得非常小才能全写完。后来再想替代方案,写四页,写六页,写八页,这三种方案。我分别试了一下,最终决定选择了写六页这个方案,对我的书写工作来说是比较可行的,最后这六页就呈现在封面、封二、扉页和最后一页、封三和封底上。

其实在创作《30219》摄影作品的那个时间段,也就是11年到14、15年,我想过照原来作品的尺寸,在空白的白纸上再写一张,但是写完在照片上的那些工作之后,自己真的没有精力和体力再写了,于是暂且放下了这个念头。这次做书刚好提供了这样的契机,真的我又重新写了一遍,花了十五天。而且在这次书写的过程又是另外一种体验,实际上我是在回望从父亲去世到现在的十年,我和我父亲、我和作品之间发生的一些事和关系,回溯我自己十年来为这个作品所付出的东西,就像我在新书发布的推送里写到的那样,十年起起伏伏,所以这一次书写我给它定义为“回望”。另一方面,我也在考虑,我需要往前看、继续往前走,面对剩余的不到两万天的时间。但现在对我来说,真的有些力不从心。年轻人在面对前行的时候,可能会用到接下来这些词语:克服困难、迎接希望和成功等等,但对于我来说,前行意味着什么?面对漫长的平庸和重复,以及是灰暗、混沌、失败和死亡。谢谢大家!

整编|杨怡莹

原标题:《黎朗:重复书写的多重路径》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司