- +1

我们合二为一:一对“沉默双胞胎”的故事(上)

利维坦按:

这应该是被媒体报道过的最著名的双胞胎了:之所以称为“沉默的双胞胎”,主要起因是她们在某个人生阶段只和自己的直系亲属交流。她们的故事不需要戏剧性,因为她们就是戏剧性本身。

由于文章篇幅较长,故分两次推送。

一

隐喻支撑着我们。

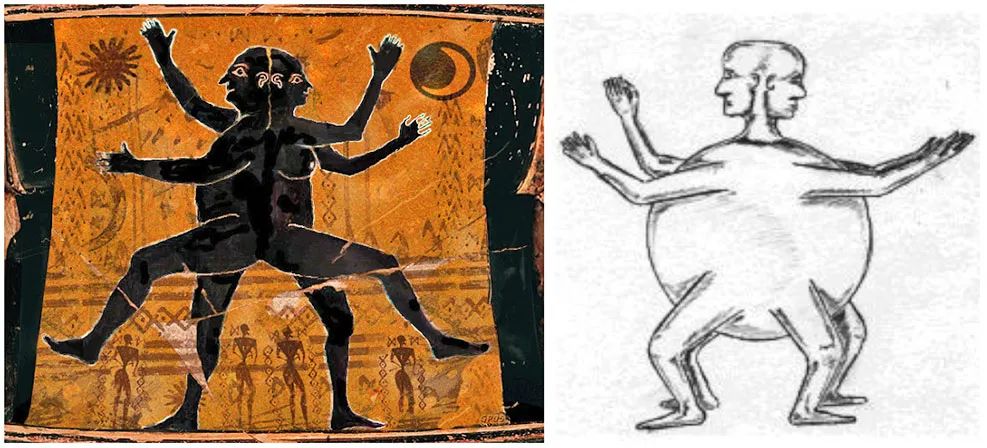

我长久地迷恋着柏拉图《会饮篇》里的那个故事:两个半身在经历了长久分离后相见,立刻陷入“惊人的爱、友情和亲密”。遇见自己的另一半,这种梦想支撑着我们中的许多人,或者至少是那些渴望着被亲密感永久改变的人们。这个梦想就是我正在经历的旅程的核心。

此刻我正坐在一辆快速火车冰冷的车厢里前往哈弗福韦斯特(Haverfordwest),一座位于威尔士西南部的小镇。我正驶向“黑色”,或者更确切地说,“黑色”是一种比喻,它曾被一对被称为“沉默的双胞胎”的黑人女孩定义再修正,拥护再抛弃。

这对同卵双胞胎叫做琼·吉本斯(June Gibbons)和詹妮弗·吉本斯(Jennifer Gibbons)。她们住在英国,几乎没有受过教育,没有同伴。她们学会了野蛮的自我创造技能并坚守着她们独有的令人惊奇的亲密,坚守着她们与彼此长久而自得其乐的关系。

她们一生中在一起的大部分时间都拒绝和任何人说话,除了她们自己。这种拒绝导致了她们在情感上自我放逐、遭到机构收容关押,最终也导致了她们的故事被活动家和理论家错误挪用,他们用这个故事对身份的本质和双胞胎被迫承受的与生俱来的特质提出质疑。

今天的天气阴冷灰暗,这就是美国人阅读英国小说的时候会想象的那种天气,而现实并不比想象生动。长长的火车亲密地环抱着海岸,近到我可以看见,甚至伸手触摸到灰绿色的、翻滚拍打着的海水。随着火车靠近哈弗福韦斯特车站,我看见了琼·吉本斯,站台上唯一一个黑人。她也发现了我,火车上唯一一个黑人。我下车的时候她朝我点了一下头。她穿着牛仔裤,白T恤,黑色的靴子和宽大的蓝色夹克。瘦削的身形似乎在那件夹克里晃荡着。陪同她一起来的是一位在她的过渡住所【Halfway house,为出狱者、出院精神病人或已戒毒者重回社会所设立的住所】。工作的和蔼的白人女性。

琼的脸——那张我已经在照片上端详过的脸——长长窄窄的很清秀。我介绍自己的时候她冲我微笑,露出带着烟渍的尖牙。几乎就在我们见面的那一刻,她用一种含混而快速的声音告诉我,我们要赶快上出租车。事实上这更像是一种命令:“上出租车!”我坐在前座,在司机旁边。

“琼希望你能过来喝杯茶,”她的同伴面带微笑地说。

我们驾车穿过集镇:陡峭的上坡,街边的商店,穿着校服的孩子们在相互喊叫推撞,沿途全是面目相似的房屋——棕色灰泥墙的两层楼,绿色、白色或者红色的大门,整齐的小路和补丁似的湿润绿地将它们彼此分隔。铁灰色的天空低垂,炊烟从砖块垒砌的烟囱里飘出。

琼问我拿的书是什么书名。

“H.V.莫顿(H.V. Morton)的《寻找威尔士》(In Search of Wales)。”

“哦,那他一定找到了!”她冲着空气快速地说。她大笑着,但同时打量着我,用一个在被观察中学会如何观察他者的人的目光。

二

琼·艾莉森·吉本斯(June Alison Gibbons)和詹妮弗·洛林·吉本斯(Jennifer Lorraine Gibbons)1963年4月11日出生在位于中东亚丁的英国皇家空军医院。琼是早上8点10分先出生的。10分钟以后,詹妮弗出生了。她看起来是更强壮的那个。她更机敏,身体也更结实。

他们的父母来自巴巴多斯(位于加勒比海与大西洋边界上的岛国):父亲奥布里(Aubrey),个高,英俊,呆板;母亲格洛丽亚(Gloria)有着一双温柔的眼睛,它们使她看起来温和而顺从。她什么都听奥布里的,就像琼后来完全依赖詹妮弗一样。

1960年,奥布里,一个一直向往着成为合格英国绅士的亲英者,决定离开自己的故土,为自己和自己的家人【出生在1957年的女儿格丽塔(Greta),出生在1959年的儿子大卫(David)】谋生。他前往考文垂投奔一位亲戚,不久就作为技术人员加入英国皇家空军。几个月后,格洛丽亚带着格丽塔和大卫也来到了他身边。

吉本斯一家是被称为“疾风世代”的西印度群岛战后移民。二战后,大量加勒比岛黑人居民被一艘英国大船接回“母国”。就像其他移民一样,奥布里和格洛丽亚希望他们能在“新大陆”成为真正的英国人,拥有牢靠的房产,过上他们在学校了解到的英式生活——以对女王和板球运动的尊崇为标志。他们的梦想包括一小片美丽的绿地,他们可以在那儿养育他们的孩子。

而现实是,一家人随着奥布里的驻派四处迁徙,挣扎着适应新的文化,而这种文化认为他们是丑陋的,或者至少将他们视为异类,对他们奇怪的口音、黝黑的皮肤和质地奇特的头发感到厌烦。

1963年末,吉本斯一家随着驻派搬到了亚丁,居住在位于约克郡林顿的皇家空军基地。这对双胞胎——格洛丽亚叫她们“小宝贝们”——有着圆圆的脸蛋,头发上别着蝴蝶结,脸上带着可人的微笑。不久,她们有了一个叫罗西(Rosie)的小妹妹。她在1967年出生,姐妹俩对她非常喜爱。

但是即使到了蹒跚学步的年纪,她们也几乎不说话,最多说三到四个词。“她们刚上学的时候,我们就知道她们有语言障碍,”奥布里在一段BBC纪录片未使用的采访中说。这部纪录片叫做《沉默的双胞胎——没有了我的阴影》(The Silent Twin—Without My Shadow , 1994),由奥利维亚·利希滕斯坦(Olivia Lichtenstein)编写和制作。

1971年,这对双胞胎8岁了。奥布里被驻派到英国南部德文郡的雪维诺。因为她们的肤色和沉默寡言,这对女孩在新学校受到了无情的奚落。“8岁还是9岁的时候,我们开始受难,然后我们便不再说话了,”1998年11月我见到琼的时候她对我说。

“人们给我们起外号。我们是学校里仅有的黑人女孩。那些外号非常难听。他们还会扯我们的头发。”这对双胞胎不久就停止和其他人目光接触,也许是为了不去面对别人的指指点点。她们也停止了和家人的交流,此前她们还会对家人的问题作出回应。

“我们达成了协议,”琼说。“我们决定不再和任何人说话。我们完全不再说话了——只有我们两个人会相互交流,在我们楼上的卧室里。”奥布里和格洛丽亚有时会听见女孩们在她们的房间里聊天,用一种对他们来说并不比女孩们的沉默更容易理解的方言。

1974年,这对双胞胎11岁的时候,奥布里被调到了哈弗福韦斯特,他们全家搬到了当地皇家空军地产上的一栋小房子里。哈弗福韦斯特严酷而封闭,是个因令人震惊的种族歧视而出名的社区。这对双胞胎进入了哈弗福韦斯特中学,她们和她们的弟弟大卫再次成为了学校里仅有的黑人学生,而这里的霸凌更加严重,以至于她们必须每天提前5分钟放学才能安全离开学校。她们在路上走得很慢。离开学校后,她们的一切行动都永远同步:一个有着长胳膊长腿的细瘦女孩紧跟着另一个,她们低着头,就像是在祈祷。

那时女孩们唯一的朋友叫做戴安·威廉姆斯(Diane Williams)。她妈妈回忆中的双胞胎“穿得很漂亮,总是干净整洁”(这是个可疑的赞美,也许暗示着她预设她们是肮脏的)。也许戴安被琼和詹妮弗吸引是因为她是一个浪漫的人物:病态,富有同情心,且虔诚。

双胞胎也很虔诚。“我们有一个仪式,”琼告诉我。“我们会在床边跪下,请求上帝宽恕我们的罪。我们打开《圣经》,开始吟唱,像疯了一样祷告。我们祈祷他不要让我们的家人因为被我们忽视而受到伤害,祈祷他给我们力量让我们能和父母说话。我们做不到。这很难。太难了。”

1976年,约翰·瑞斯(John Rees),一位医务人员来到哈弗福韦斯特给学生们接种肺结核疫苗。后来他与玛乔丽·华莱士(Marjorie Wallace)交谈时描述了这样的场景:一溜白色的胳膊,然后,突然间,出现了一条黑色的胳膊。华莱士是1968年在美国出版的《沉默的双胞胎》(The Silent Twins)的作者,这本书在美国已经不再重印,但至今仍是了解这对双胞胎的主要文献。

瑞斯为被他称为“小黑妞”(“the Little Negress”)的孩子做接种疫苗的准备,但是她看起来神情恍惚,了无生气,像个娃娃。他在她上臂擦了一些酒精然后给她打了疫苗。紧随其后的是另一个看起来一模一样的黑人女孩,她也几乎没有对针刺做出任何反应。

瑞斯对她们的举止感到不适,问过校长这对女孩的事情后他更加困惑了:校长并不认为这两个女孩有什么特别的问题(trouble)。这句话的意思是,他们不是“麻烦”(trouble)。“麻不麻烦”是当时用来评价有色人种学生的唯一可靠“晴雨表”。

瑞斯将这个病例转交给了埃文·戴维斯(Evan Davies),他是当地儿童精神科医生顾问。戴维斯试图与双胞胎对话,但她们拒绝回应。他分不清她们两个。“在这种情况下进行治疗对我来说是一个极大的挑战,所以我拒绝接受,”他在给瑞斯的信里说。

作为替代,他将女孩们交给了安·特里哈恩(Ann Treharne),哈弗福韦斯特的怀斯布什医院(Withybush Hospital)的语言治疗师。她们在1977年2月开始了治疗。她们几乎从未与特里哈恩说话,也从未在她面前交谈,但她们同意在她离开房间之后大声朗读并录音。

特里哈恩通过录音发现,这对双胞胎的“秘密语言”其实是一种巴巴多斯俚语和英语的混合物,并且说得非常快。这对女孩有着西印度口音,并且发声受到上颚摩擦音的阻遏——比如她们会把“s”音发成“sh”。

当特里哈恩在房间里时,她发现琼想要与她说话,但是被詹妮弗的眼神信号阻止。詹妮弗似乎控制琼的行为。(琼把这种形式的交流称为“眼神语言”。)詹妮弗“坐在那里,带着面无表情的凝视,我感觉到了她的压迫力,”特里哈恩对华莱士说。“我脑中突然有一个想法,那就是琼被她的双胞胎姐妹控制了。”

瑞斯与埃文,还有被招募来研究吉本斯病例的教育心理学家蒂姆·托马斯(Tim Thomas),认为女孩们应该被送往位于彭布罗克(Pembroke)的东门特殊教育中心(Eastgate Centre for Special Education)。这所学校在8英里外,一名叫做凯西·亚瑟(Cathy Arthur)的教师负责看护她们。奥布里和格洛丽亚并没有干预这些安排。他们觉得必须信任英国的权威机构,因为这些人理论上比他们自己更懂。

“我们从未在任何时候被咨询过,”奥布里告诉利希滕斯坦。“我们从未接到过电话,从没有人对我们说过‘唉,这些孩子状况不好’,你知道吗。在我们了解情况以前,他们就进了东门,而我们只能听从,就这样。”

在东门,女孩们的情况与在之前的学校时相比并无好转。她们与蒂姆·托马斯一起做治疗时,只用僵硬、向下的目光回应。在那之前,她们就是以同样的目光在晚餐的餐桌上投下阴霾。她们的沉默统治了一切,常常让她们的姐姐格丽塔流下泪水。双胞胎们在1978年参加了格丽塔的婚礼,但她们拒绝加入欢宴。托马斯在利希滕斯坦纪录片的采访中说当他第一次见到这对双胞胎时,认为她们“有一种强烈的新奇的价值”。但是这种兴趣很快就变成了愤怒。

“有一次谈到她们的时候我用了’该死的傲慢’这样字眼,”托马斯回忆道。“这很好理解,就像人们在你面前坐下,你为了一节精心准备的课欢欣鼓舞,但他们什么都不说,没有任何回应。某种意义上说这挺恐怖的。”

1977年年末,托马斯和亚瑟仍然无法提出任何有效的治疗方式,他们向同事建议将这两个14岁的女孩分开:詹妮弗将会留在东门,而琼会被送到圣大卫青少年中心,埃文·戴维斯在在那里工作。两地相距30英里。这是一项激进的举措,设想是以此帮助这对双胞胎建立不同的人格。这个提议在东门工作人员中引起了不小的争论。“我们实在是陷入了困境。如果她们继续像当时那样待在一起,不与人交流,她们能有怎样的未来呢?”托马斯对我说。“我们一部分人说应该分开她们,这样能给她们一个机会试一试,看她们能不能存活。我们认为当时是她们一人极度控制另一人的情况,但我们不知道谁在进行控制,是琼还是詹妮弗。”

告知女孩们这个决定的任务落到了托马斯身上。虽然双胞胎此前考虑过分离这个选项——有时她们会在笔记上写,要求把一个人送往巴巴多斯,另一个送往美国——但是真正的分离吓坏了她们。她们立刻开始尖叫,攻击对方。詹妮弗用指甲戳进琼的脸,琼从詹妮弗头上扯下一撮头发。她们相互追逐着,尖叫着跑出托马斯的办公室,最后被强制分开。

突然间,她们能说话了——或者说,愿意说话了。她们给托马斯和其他东门的工作人员打电话,承诺如果允许她们待在一起的话她们就说话。“她们在电话里跟我说了很长时间,说,一切都会好的。我们明天就和你谈。’但是什么也没有发生,”托马斯告诉我。“我们第二天走进去,什么也没有发生,一点动静都没有。”1978年3月,分离正式执行。但是在圣大卫中心,琼陷入了绝望。她几乎完全停止了活动。有一次动用了两个人才把她从床上拉起来,然后他们能做的事情就只有让她靠在一面墙上。她的身体就像尸体一样僵硬沉重。

弗吉尼亚·肯尼迪(Virginia Kennedy)和格蕾丝·肯尼迪(Grace Kennedy)【让·皮埃尔·高兰(Jean-Pierre Gorin)的论文电影《神秘姐妹》(Poto and Cabengo)的拍摄对象】是1970年代出生在加利福尼亚的双胞胎,她们发明了一种语言,这种语言让看护她们的社工和语言治疗师都无法理解。她们被分别送到了不同的学校并且成功“社会化”。

但是,对于已经是青少年的吉本斯姐妹来说,要让她们明白世界上还存在着有别于现在已经被她们的想象所占据的生活方式,似乎已经太晚了。

即使她们挣扎着成为她们自己,仍然无法脱离彼此而生存。“你是詹妮弗。你就是我,”那些年里,当詹妮弗感到她的姐姐被带离她们的纽带时就会这么说。“我是琼。我是琼,”她的姐姐会尖叫着发出极度痛苦的回应。

“有一天,她会睁开眼睛变成我,然后有一天我会睁开眼睛变成她,”琼告诉利希滕斯坦。“然后我们会对对方说,‘把我还给我自己。如果你把我还给我自己,我就把你还给你自己。’”不必说,这次分离是一次失败的尝试,至少从达成“康复”这一目标来说。琼被送回了东门,然后在1979年冬天,当她们16岁的时候,两个女孩永远地离开了学校,开始领取救济金。

三

回到家,回到她们有着一个上下铺和一个可以俯瞰住宅区的小窗户的房间,食物的味道黏在墙壁上,这对双胞胎再也不下楼去吃饭了。她们谁也不理,除了她们的小妹妹罗西。当她们确实需要沟通的时候,她们会用文字:“我们想看今晚7点的‘流行之巅’【Top of the Pops,英国音乐节目】。请不要锁客厅的门。”

虽然奥布里没有提及,显然从那时起他就已经放弃了在英国社会化的梦想。他每天回到家,打开电视,等格洛丽亚给他准备晚饭。他“只是个黑人”。毕竟他是一个干着中层工作的尽责职工,还有两个背弃了他,背弃了整个世界的女儿。他能说什么呢?儿子大卫离开了家。格丽塔很少回来看他。

琼发现了她父母的痛苦并且因此感到困惑,但是她不能理解这份痛苦。她在日记里写道,“我担心我的母亲。这些年来我总在她眼里看到悲伤。她不年轻了,但她很浪漫。她打从心底里就是个孩子。”在自我封闭中,双胞胎完全失去了她们的父母,就像她们的父母完全失去了她们。

“(她们)倾向于对很小的事情感到非常满足。她们极少表现出主动性和想象力,”一位老师曾经这样评价女孩们。这位老师错了;她们的想象力改造了她们自己和她们房间的狭小空间。用玩偶,她们创造了一个家庭来替代那个被她们驱逐的家庭。

她们的玩偶大部分都是双胞胎,并且有着高雅的名字,比如乔尼·约书亚(Johnny Joshua)和安妮玛丽·艾斯特·金斯顿(Annemarie Esther Kingston),或者阿尔玛(Alma)和比利·霍·海因斯(Billy Hoe Haines)。她们也有一个玩偶吉本斯一家。他们大部分是美国人,来自费城或者马里布等地。当一个玩偶死亡,罗西,玩偶世界的“记录员”,就会快乐地登记这个玩偶的死因:

琼·吉本斯(June Gibbons):9岁。死于腿部受伤。

乔治·吉本斯(George Gibbons)。4岁。死于湿疹。

布鲁伊·吉本斯(Bluey Gibbons)。两岁半。死于阑尾炎。

彼得·吉本斯(Peter Gibbons)。5岁。领养。疑似死亡。

朱莉·吉本斯(Julie Gibbons)。2又1/2岁。死于“肚子被踩了一脚”。

波莉·摩根-吉本斯(Polly Morgan-Gibbons)。4岁。死于面部撕裂。同时,苏西·波普-吉本斯(Susie Pope-Gibbons)死于颅骨开裂。

1979年圣诞节,格洛丽亚给了琼和詹妮弗一人一个红色皮封面的带锁日记本。她们开始详细记录自己的生活,作为新的“自我提升”项目的一部分。她们用自己的救济金凑钱报名了一门函授创意写作课程——作为一个人登记,学生编号8201——她们准备成为有名的作家。

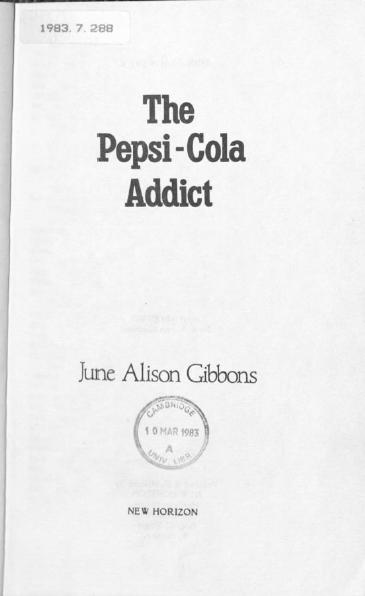

那年1月,琼开始写一部叫做《百事可乐成瘾者》(The Pepsi-Cola Addict)的小说。小说的主人公,普莱特森·韦德利-金(Preston Wildey-King),是一个来自马里布的青少年,幻想着生活在别的地方(下文中所有来自詹妮弗和琼写作和日记的引用取自玛乔丽·华莱士的著作):

“他居住的公寓要么太热要么太冷。房间容纳了一整天的热量,热得令人窒息。但普莱特森觉得他很冷。他的头脑感到神经过敏而且晕眩。就像冰。他想他不会介意生活在亚利桑那,或者甚至夏威夷;他们靠凉爽的饮料过活,而且不在乎你做什么。坐在他自己的坐垫上每天喝三百罐百事可乐。”

普莱特森受到他老师的引诱。他加入了一个团伙,之后在监狱里呆了一段时间,曾被同性恋引诱过一次。然后,最后,他回到了家,回到了他母亲和姐姐的身边,死于巴比妥类催眠药物过量。

詹妮弗在几周内写了两部小说:《拳击手》(The Pugilist),关于一个男孩的外科医生父亲给他移植了拳师犬的心脏和灵魂的故事;和《迪斯科狂热》(Discomania),一个关于对迪斯科音乐的渴求控制了一群城市青年故事。“今天,我开始写我美妙的新小说《迪斯科狂热》,”1980年6月8日她在日记里写道,这是她17岁生日之后的两个月。“昨晚我花了一晚上写了14个剧情点。它会一炮走红的,我确信。”

琼的小说由一个自费出版公司出版了(她说服詹妮弗将她的救济金贡献出来支付了这次出版费用),但是詹妮弗尝试联系过合法媒体后,只收到了拒绝。她仍坚持不懈,以极高的频率书写。她和琼花费整日互相拍摄“作者照片”。她们对待日记也像对待文学作品,经常先写一个草稿,再修改、重写,创造一个能够流传给子孙后代的最终版本。

琼和詹妮弗18岁了。现实生活是诱人的。她们渴望有人能看见她们,于是她们选定了兰斯·肯尼迪(Lance Kennedy),一个曾在其他同学欺凌她们时保护过她们的东门同学。兰斯是美国人,虽然当时她们没能感谢他,她们贮藏了关于他的记忆。这时,双胞胎追踪到了他的家庭地址——在威尔士胡克(Welsh Hook),距离哈弗福韦斯特有十英里——他本人已经搬到了费城。但是他有三个弟弟仍然住在威尔士——年纪最大的杰瑞,和双胞胎年龄相仿的韦恩,以及最小的卡尔。(我使用的是华莱士在她的书中使用的假名)。

1981年4月,琼和詹妮弗搭出租车第一次来到了肯尼迪家的房子。她们到达时,家里没有人。门没有上锁,她们闯了进去。她们做了花生酱三明治,打破了一个卧室的门,倾倒在肯尼迪家男孩们的衣服上,研究挂在墙上的夏威夷照片。男孩们的父亲和继母回到家发现了正试图逃跑的女孩儿们,但是当他们发现不能说服双胞胎开口说话时,他们心生怜悯,就放她们离开了。

琼和詹妮弗并没有放弃。她们把所有的钱都花在了打车去威尔胡克。最终,她们见到了肯尼迪家其他的儿子们,开始频繁与他们约会。

“他们是美国男孩,白人男孩,”琼对我说。“长得很好看,就像……你知道莱昂纳多·迪卡普里奥吗?我们坐上出租车,化着妆,穿着短裙和高跟鞋,带着假发,涂着口红,像两位淑女,或是电影明星。我们试图吸引男孩们,让他们喜欢我们。我们想要他们认为我们是有魅力的,所以我们找来了长长的棕色假发,还有太阳镜和口香糖。我们准备了三个小时才出门。”

女孩儿们也发现了酒和毒品。“我们需要喝一瓶酒,”琼告诉我。“没有那些威士忌,我们不会说话。我们认为是上帝让我们买酒,而且这确实有效。我们吸胶毒和较轻的液体。我们那时很不一样,大笑着,交谈着。我们非常悠闲放松。”韦恩买了大麻,和她们一起吸胶、喝酒,但对此外的任何事情都不感兴趣。

但是,最小的肯尼迪家的男孩,卡尔,那时候才14岁,却在这些奇怪的戴着假发、穿着不成套的衣服的黑人女孩那里看到了可能性。“亲爱的日记,”詹妮弗在1981年6月写道。“这是我甜蜜生活最棒的一天。我向卡尔·肯尼迪失去了我美丽的童贞。终于。虽然很疼但是它发生了。我流了很多血。我们在教堂里做爱。对不起,上帝。你的朋友。詹妮。”那个教堂在肯尼迪家不远;他们三个已经喝醉了。

琼看着詹妮弗和卡尔在圣坛上做爱。这使得琼感到痛苦,她在日记里写道:

某种像魔法一样的事情发生了。我正第一次看见詹妮弗,就像她第一次看见我。我认为她迟缓,冷漠,没有什么尊重心而且说得太多;但她认为我也是这样。我们相互扶持着……她眼里有种凶残的微光。亲爱的上帝,我害怕她。她不正常。她正在经历神经崩溃。有人把她逼疯了。这个人就是我。

13天之后,在肯尼迪家的车库里,琼躺了下来。她喝醉了,她要去复制她妹妹的经历。“我想要你的孩子。我爱你,”男孩抚摸探索着她的身体时,她在痛苦和希望的震颤中大呼。这是女孩儿们第一次了解肉体之爱。虽然她们被肯尼迪家的男孩忽视,羞辱,甚至有时被殴打,这仍是“她们的”夏天,是第一个她们没有待在房间里和玩偶,还有堆满的日记和手稿一起度过的夏天。

“那是快乐的五周。快乐的五周。我们非常快乐,”琼告诉我。“我们以自己恶劣的方式和那些男孩相处。”詹妮弗在她的日记里写道:

我的男孩卡尔,他不知道他对我有多么好……我能感受到他炙热的目光缓慢地观察着我的身体。在那一刻我觉得自己是个非常美丽的女孩。我知道他跟我一起时,被我的样貌和神秘的风格冲昏了头脑。

但是,据华莱士所说,对于肯尼迪家的男孩来说,提到吉本斯姐妹,并没有什么神秘感。这对双胞胎对他们来说不比蹲在他们脚边等待关注和投喂的、忍耐顺从的狗好到哪里去。有时候肯尼迪家的男孩们真的会向她们嘴里扔食物渣。

夏日的尾声,在肯尼迪家搬回美国以前,女孩儿们向男孩们祈求可以当做留念的护身符。卡尔给了她们一件脏T恤;杰瑞给了她们一张照片和两只不配套的袜子;韦恩卖给琼一件旧夹克。

四

1981年秋天。由于没有其他人可以关注,双胞胎开始将她们的侵略性对准了她们自己。她们把所有的钱花在食物上。她们暴食再催吐,暴食再催吐:更多的重复,更多的无聊。她们将自己的情绪折磨倾泻在她们毫不留情的、直白的、自我剖析的日记里。“我会掌握控制权,控制我的意识和身体,”詹妮弗后来写道。“我必须与自己和解。如果没有归复平静我会想死。谁会在我的葬礼上哭泣呢?青少年死于节食,放纵,生活。”

琼写道:

我讨厌破坏我的灵魂、我的脸和我的身体的食物。但是出于责任,出于疲劳,我继续吃。我咬进我敌人的身体,只要我咀嚼我就赢了。它能统治我的肉体,使我腐朽、堕落,将我暴露于膨胀的肉体,肥大的心脏,过于健康,很少满足。

每一次双胞胎抬起头看见彼此,都会收到那熟悉而又怪奇的孤寂的回望。她们试着改变她们的外表,向西印度群岛订购护发素和护肤霜。她们甚至尝试过魔法。詹妮弗写道,“我现在命令我的高等精神波动,指挥我的守护天使去重塑我的皮肤,然后触及我的治愈能量,让它们祛除我鼻梁上的疤痕。”

但是她们想不清对于其他人而言他们应该是谁,直到她们弄清楚她们对于对方是谁。

“詹和我就像爱人,”琼写道。“爱恨交织的关系。她认为我脆弱。她不知道我有多害怕她。这让我感到更加脆弱。我想要足够强大以至能够和她分离。哦上帝,帮帮我,我绝望了。”

詹妮弗:“她应该在出生时就死掉。该隐杀死亚伯。没有哪个双胞胎应该忘记这个故事。”

琼:“我是她的奴隶,这个生物……每个小时都和我的灵魂在一起。”

詹妮弗:“琼不可能是我真正的双胞胎。我真正的双胞胎是与我在同一时刻降生的,和我有一样的上升星座,有我的外表,我的方式,我的梦想和我的野心。他或者她将会有我的弱点,失败,观点。所有这些造就双胞胎——没有差别。我受不了差别。”

很快,她们开始将她们的怒火指向她们的周遭。遭到一个地方团伙拒绝后,她们成立了两个人自己的团伙。她们开始反复盗窃自行车、胶毒,按响住户的门铃。她们闯入成年麻痹症患者的康复训练中心和学校。她们打碎窗户,偷书,在墙上涂鸦。她们试图破坏一个付费公用电话,然后打电话给警察坦白她们的罪行,然后挂断电话,在警察到达现场前逃离。

最终,双胞胎对于她们英雄事迹的影响力感到无聊,并决定扩大破坏的规模。“我计划制作一个汽油炸弹,”琼写道。“一个瓶子,汽油和纸,然后从窗户扔进去……我将会成为迄今最名声响亮的纵火犯!”

火是她们痛苦和希望的最终宣言:它烧毁,破坏,净化。1981年10月24日,琼写道:

一整周我都想要烧了雪花莲街的拖拉机店。今天,我把它烧了——当然,是在詹的帮助下。这是我一生中最重大的一晚。我们爬上带刺的铁丝网。天越来越黑,然后开始下雨……一直一直,我可爱的壮丽的火焰舔舐着穿过屋顶,然后浓重的烟雾充满整个夜晚的天空。这幅画面将在我的意识中永存——哦,多么罪恶,邪恶,自私的意识。我知道上帝会原谅我。这一年漫长,痛苦,难熬。难道我不配表达我的悲痛吗?

11月8日,双胞胎在彭布罗克技术学院打碎了一扇窗户。一名在附近巡视的警察听到了声响,请求了支援,然后就在她们预备点火的时候抓住了她们。她们被捕了。她们的房间遭到搜查,那些充满了关于纵火和盗窃的故事的日记被发现了。两天后,双胞胎被送往帕克教堂青少年拘留所,距布里斯托10英里。在司法体系裁决如何处置她们的过程中,她们在那里被关押了7个月。

“这对双胞胎最具挑衅性的一点就是她们彻底挑战了将她们置之不理的社会,”导演了1986年BBC文献片《沉默的双胞胎》(The Silent Twins)的电影制作人乔恩·阿米尔(Jon Amiel)告诉我。我们坐在伦敦海格特的一家咖啡馆。我在前往威尔士的旅程中暂时停留于此。

“我参观了她们在哈弗福韦斯特的卧室,那是个小小的像军营一样的房间——她们睡在一个盒子一样小的上下铺房间里。所以,猜猜当她们被关进监狱之后会怎样:她们被关进一个有上下铺的小房间。我想说的是,她们给自己重建了一个安全地带。她们渴望被捕,而且,我认为,渴望一个像监狱一样的安全处所……这对双胞胎让人着迷的地方在于她们对待世界的策略完全自发又富有侵略性。”

这对双胞胎的社会孤立处境是由她们的任性造成的,但似乎在同样程度上也出自她们令人震惊的不幸。她们偶尔试图改变——她们曾经报名参加了名为“对话的艺术”的函授课程——但那些微小的步伐从未导向更大的尝试。她们的盲目果决也能在那些对她们负有责任的人身上找到影子。例如,埃文·戴维斯,他将两个女孩的失败归因于“文化差异”。

约翰·瑞斯并未把她们看做两个绝望的人类,而是“小黑妞们”和“僵尸们”。他拜访格洛丽亚和奥布里的时候,他们否认自己的女儿有异常之处,而瑞斯轻信了一个简单的解释。根据华莱士书中所著,瑞斯曾经听说西印度群岛家庭“对双胞胎的怪异举止有所预期,而他认为他们不甚担忧的原因大概是文化性的。”

哈弗福韦斯特中学寄给凯西·亚瑟的一份报告里表示他们听不懂女孩儿们的语言是因为她们说的是一种“非洲的”方言。所有这些,表明了偏见的存在,更加展示了人类只能看见他们预期看见的东西的特性。

(未完持续)

文/Hilton Als

译/师爷

校对/喵昕

原文/www.newyorker.com/magazine/2000/12/04/we-two-made-one

本文基于创作共同协议(BY-NC),由师爷在利维坦发布

文章仅为作者观点,未必代表利维坦立场

原标题:《我们合二为一(上)》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司