- +1

【一庙一故事】(十三)诸暨西施殿:越锦何须衣义士,黄金祗合铸娇姿

民间信仰作为一种历史文化现象,影响着广大人民群众的社会生活,是我国传统文化的有机组成部分和重要载体。近年来,我省各地以《一庙一故事》编撰为载体,结合社会主义核心价值观,深入挖掘各民间信仰活动场所蕴含的“和合、向善、忠义、孝道、清廉、为民、诚信”等文化价值内核,推动民间信仰“提纯复壮”,促进民俗文化“去芜存菁”,极大丰富和提升了农村思想文化阵地。

今天我们给大家带来的一庙一故事是,位于诸暨城关西,左伴浣纱江,右依苎萝山,古称浣纱庙,祀西施的西施殿。

“你们诸暨是个出名人的地方,美女西施和画家王冕都出在这里。”1959年8月21日,毛泽东在接见诸暨县委书记时,说了这样一句话。“情人眼里出西施”,诸暨就是这位家喻户晓的中国美神—西施的故乡。“西施,又称西子。姓施。春秋末越国苎罗(今浙江诸暨南)人。由越王勾践献于吴王夫差,成为夫差最宠爱的妃子。传说吴亡后,与范蠡入五湖而去……因西施绝美,故后以之称美女。”这是《辞海》中“西施”词条的解释,也代表着一般大众对西施的认识。但对于诸暨人而言,西施不仅是一个美女,更是一位忍辱负重、以身许国的巾帼英雄。绝色而有大德,这才是故乡人心目中完美的西施形象。

“你们诸暨是个出名人的地方,美女西施和画家王冕都出在这里。”1959年8月21日,毛泽东在接见诸暨县委书记时,说了这样一句话。“情人眼里出西施”,诸暨就是这位家喻户晓的中国美神—西施的故乡。“西施,又称西子。姓施。春秋末越国苎罗(今浙江诸暨南)人。由越王勾践献于吴王夫差,成为夫差最宠爱的妃子。传说吴亡后,与范蠡入五湖而去……因西施绝美,故后以之称美女。”这是《辞海》中“西施”词条的解释,也代表着一般大众对西施的认识。但对于诸暨人而言,西施不仅是一个美女,更是一位忍辱负重、以身许国的巾帼英雄。绝色而有大德,这才是故乡人心目中完美的西施形象。西施殿顾名思义是为纪念西施而建。西施美名虽是妇孺皆知,但作为家乡父老为她建祠立庙,除了慕其沉鱼之美貌,更多是念她忍辱负重,于危难之时充当了这一弱小国家抗御强邻的先驱。据《吴越春秋》等记载,公元前494年,吴越交战,越败于吴。越王勾践忍辱求和,入吴为质三年,归国后,为复国雪耻制定了“伐吴九术”。其四曰“遗之好美,以荧其志”。于是在国中遍选美女,“得苎萝山鬻薪之女,曰西施、郑旦。饰以罗縠,教以容步,习于土城,临于都巷,三年学服而献于吴…吴王大悦…”西施就是在这样的历史背景下,无奈地被推上了政治舞台。

西施殿初建于何时,已无从详考。现能找到关于西施殿的文字最早始于唐开成年间,著名诗人李商隐有“西子寻遗殿,昭君觅故村。”的诗句,照此推算也有千余年了。西施殿的历史至少已有1140多年了。西施殿唐朝时称浣纱庙,明朝时称西子祠,而民间老百姓则一直喜欢称之为西施殿。此后历代虽也有过“茂草荒台,苎萝村冷起闲愁”的情景,但祠庙屡毁屡建,绵延不断,且大多由民间集资或捐募修缮,其中也曾达到相当规模。抗日战争时期,日本侵略军飞机频炸诸暨城,西施殿亦未能幸免。十年“文革”浩劫,遗址上的断井颓垣也最终荡然无存。而“西施殿”作为一个地名却一直保留着。我们现在看到的西施殿重建于上个世纪的八十年代,2001年又进行大规模扩建。纵观整个大殿用材可以形象地概括为“唐基、明墙、清瓦”。西施殿也被专家们誉为诸暨民间建筑构件的博物馆,赞为“美仑美奂”的建筑!它集中展现了以西施为核心的古越文化。

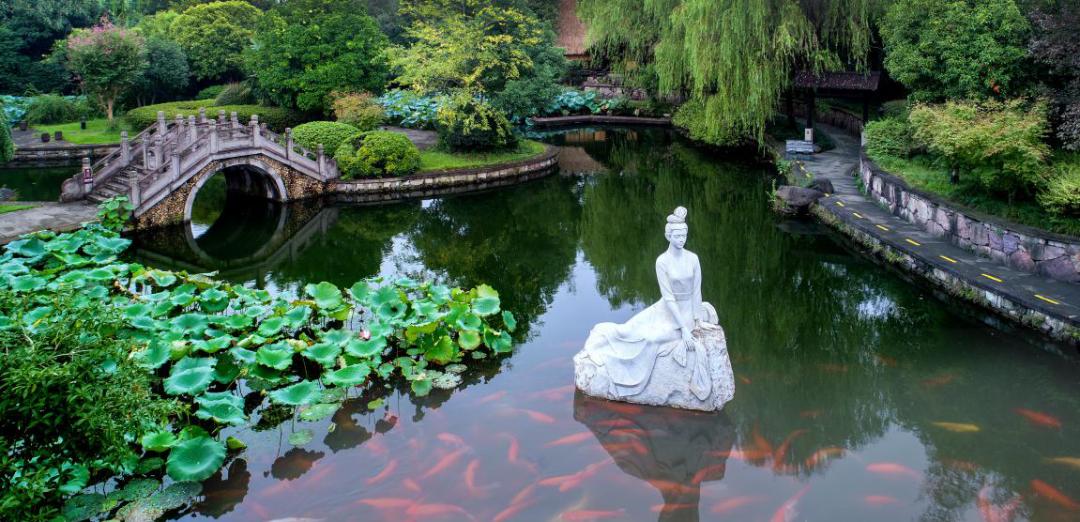

西施殿初建于何时,已无从详考。现能找到关于西施殿的文字最早始于唐开成年间,著名诗人李商隐有“西子寻遗殿,昭君觅故村。”的诗句,照此推算也有千余年了。西施殿的历史至少已有1140多年了。西施殿唐朝时称浣纱庙,明朝时称西子祠,而民间老百姓则一直喜欢称之为西施殿。此后历代虽也有过“茂草荒台,苎萝村冷起闲愁”的情景,但祠庙屡毁屡建,绵延不断,且大多由民间集资或捐募修缮,其中也曾达到相当规模。抗日战争时期,日本侵略军飞机频炸诸暨城,西施殿亦未能幸免。十年“文革”浩劫,遗址上的断井颓垣也最终荡然无存。而“西施殿”作为一个地名却一直保留着。我们现在看到的西施殿重建于上个世纪的八十年代,2001年又进行大规模扩建。纵观整个大殿用材可以形象地概括为“唐基、明墙、清瓦”。西施殿也被专家们誉为诸暨民间建筑构件的博物馆,赞为“美仑美奂”的建筑!它集中展现了以西施为核心的古越文化。重建期间,向民间征集了12000余件古建筑构件为其所用。这些古建筑构件雕刻精美,工艺水平高超;它们大多是从拆毁的明、清时期的老建筑上抢救下来的,其中有大量的门、窗、梁、柱、牛腿、雀替、柱础等。经过设计者精心安排、巧妙融合,不但使新修建筑显得古朴典雅、更具地方特色,而且也使一大批珍贵的传统建筑构件精品得以保存。现在的景区总占地20800平方米,是颇具特色的江南民居古建筑群落,由门楼、西施殿、古越台、郑旦亭、碑廊、红粉池、沉鱼池、先贤阁等景点构成。

西施殿规划目标以西施文化为主题,西施大殿为场所核心景点,来充分展示古越文化和故里风情,将场所建设成为一处自然风光优美、文化内涵丰富、游览设施健全、经济效益良好、具有时代活力的民间信仰场所。

跨过精巧别致的门楼,右首即是正殿。殿前,左右各有一株合欢树,是1990年西施殿落成时,日本国秋田县象潟町日中友好协会西施故里访华团专程从日本送来的。合欢树下,立有日本江户时代著名俳谐诗人松尾芭蕉所撰“象潟蒙蒙雨,淋打合欢树上花,楚楚赛西施”的俳句手迹石刻碑。可见,早在17世纪西施的美名就已经超越国界广为传颂了。

“西施殿”匾额为书画大师刘海粟先生亲笔所书。正殿重檐歇山顶,坐北朝南,台基抬高,殿前以石拱桥为主轴,两侧各设一侧厢,形成三间两弄的格局。这种结构既保证了主殿的气势又不至于呆板,远观起承开合多变化,高低错落有层次;近看满目雕刻精品,古朴细腻。殿前石拱桥下的一池碧水里,种着莲花,清香四溢。左右侧厢临水各设美人靠。殿宇中融进了园林的亲水环境,人性化了,整个空间平添了几分轻灵、妩媚,恰似女性柔美的特质。西施殿右侧正对门楼的建筑是古越台,台分上下两层,上层供奉着越王勾践和他的两位谋臣文种、范蠡;下层是“西施行“故事展馆。穿过香榧馆、珍珠馆,出门从浣纱亭拾级而下就到浣纱石了,相传当年西施就是在此浣纱,王羲之手书的“浣纱”二字依然在目。碑廊南面是苎萝山的最高点,上建一亭,名“苎萝亭”。亭为八角三重檐造型,内置三层,可逐级登临,可浏览诸暨市区,浣纱江和对岸的郑旦故里——鸬鹚湾村也皆在眼前了。

殿中的西施像,神态沉静、娴雅,作后妃装束,端坐在浣纱石上,似面对悠悠浣江,追昔抚今。此情景不禁让人想起王维的《西施咏》:“朝为越溪女,暮作吴宫妃……”像后侧墙上用古越文字鸟虫篆题写着一副对联:“越锦何须衣义士,黄金只合铸娇姿。”其意不言自明,可算是古老的男权社会对红颜女子最慷慨的称颂了。像上方悬“荷花神女”匾额,因西施乃中国民间之六月荷花神;而越地民众更因她身赴国难,拯救了这片土地而把她奉作此方庇护神,尊称为“西施娘娘”。被美化为神!这才是民间百姓对一个浣纱女儿的至高礼赞。

西施殿作为爱国主义教育基地,里面讲述了西施在国难当头之际,忍辱负重、以身许国,最终帮助越国打败吴国的传奇故事,感受“报效家国,忍辱负重;刚烈侠义,贤慧双全;姝妍绝世,美丽化身”的西施精神。

西施殿作为爱国主义教育基地,里面讲述了西施在国难当头之际,忍辱负重、以身许国,最终帮助越国打败吴国的传奇故事,感受“报效家国,忍辱负重;刚烈侠义,贤慧双全;姝妍绝世,美丽化身”的西施精神。西施的命运如同荷花,蕴含着黄莲般的苦涩;西施的美丽更象盛开的夏荷,出淤泥而不染,香远益清,淡装浓抹总相宜。爱美之心,人皆有之;这应该就是西施在一代代人心目中生生不息的缘由吧。

西施殿作为诸暨一个重要的民间信仰场所,正是因为殿内供奉着越国美女西施。西施是中国传统文化中被公认的四大美人之一,誉为“中国古代第一美人”。在近2500年的历史长河中,她的美丽、智慧、爱心和献身精神,在民间口耳相传、不断丰富充实,形成一宗内容广泛、学术价值极高的民间口头文学——“西施传说”,并积淀、汇聚、凝结成一种文化现象——西施文化。她是诸暨老百姓的一宗宝贵财富,也是古吴越地区(今江苏浙江)乃至全国老百姓的精神财富。

西施殿作为诸暨一个重要的民间信仰场所,正是因为殿内供奉着越国美女西施。西施是中国传统文化中被公认的四大美人之一,誉为“中国古代第一美人”。在近2500年的历史长河中,她的美丽、智慧、爱心和献身精神,在民间口耳相传、不断丰富充实,形成一宗内容广泛、学术价值极高的民间口头文学——“西施传说”,并积淀、汇聚、凝结成一种文化现象——西施文化。她是诸暨老百姓的一宗宝贵财富,也是古吴越地区(今江苏浙江)乃至全国老百姓的精神财富。

中国民间文化中有很多神灵,十二花神是民间神灵中的一种,而西施,就是十二花神中的荷花神。相传2000多年前西施远嫁吴国那天,村民们在浣纱江两畔点亮无数荷花灯,为西施娘娘祈愿。农历六月廿四,正是荷花神女西施的诞辰日,在西施故里西施殿景区,一枝枝秀美的荷花在池水中亭亭玉立,荷花神女纪念仪式每年在这里隆重举行。

中国民间文化中有很多神灵,十二花神是民间神灵中的一种,而西施,就是十二花神中的荷花神。相传2000多年前西施远嫁吴国那天,村民们在浣纱江两畔点亮无数荷花灯,为西施娘娘祈愿。农历六月廿四,正是荷花神女西施的诞辰日,在西施故里西施殿景区,一枝枝秀美的荷花在池水中亭亭玉立,荷花神女纪念仪式每年在这里隆重举行。 2018年8月5日,民间传说中“荷花神女”西施的诞辰。纪念“荷花神女”西施活动在西施殿景区举行。活动包括诵西施、画西施、写西施和文艺表演等,吸引了众多市民和游客参与。活动还结合诸暨市“北承南接”战略,邀请各地游客、媒体前来,通过品西施宴、赏荷观景、清凉夏季游等方式,让游客感受诸暨的人文气息和文化魅力,从而推动诸暨市旅游市场的发展。

2018年8月5日,民间传说中“荷花神女”西施的诞辰。纪念“荷花神女”西施活动在西施殿景区举行。活动包括诵西施、画西施、写西施和文艺表演等,吸引了众多市民和游客参与。活动还结合诸暨市“北承南接”战略,邀请各地游客、媒体前来,通过品西施宴、赏荷观景、清凉夏季游等方式,让游客感受诸暨的人文气息和文化魅力,从而推动诸暨市旅游市场的发展。 西施早已随尘而去,永远消失在两千多年前的多事之秋。而西施的美也只能存在于人们的想象中了。西施殿为此搜罗了历代画家创作的西施画像,刻碑陈列,把西施的美丽化为永恒的文化瑰宝。

西施早已随尘而去,永远消失在两千多年前的多事之秋。而西施的美也只能存在于人们的想象中了。西施殿为此搜罗了历代画家创作的西施画像,刻碑陈列,把西施的美丽化为永恒的文化瑰宝。供稿人:绍兴市民宗局

原标题:《【一庙一故事】(十三)诸暨西施殿:越锦何须衣义士,黄金祗合铸娇姿》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司