- +1

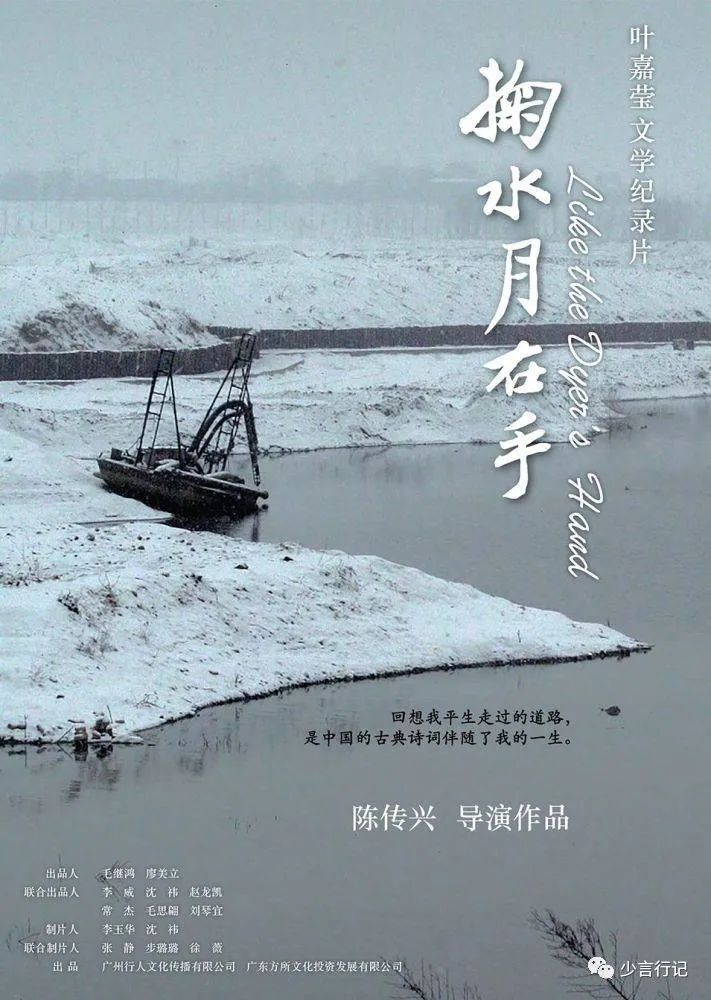

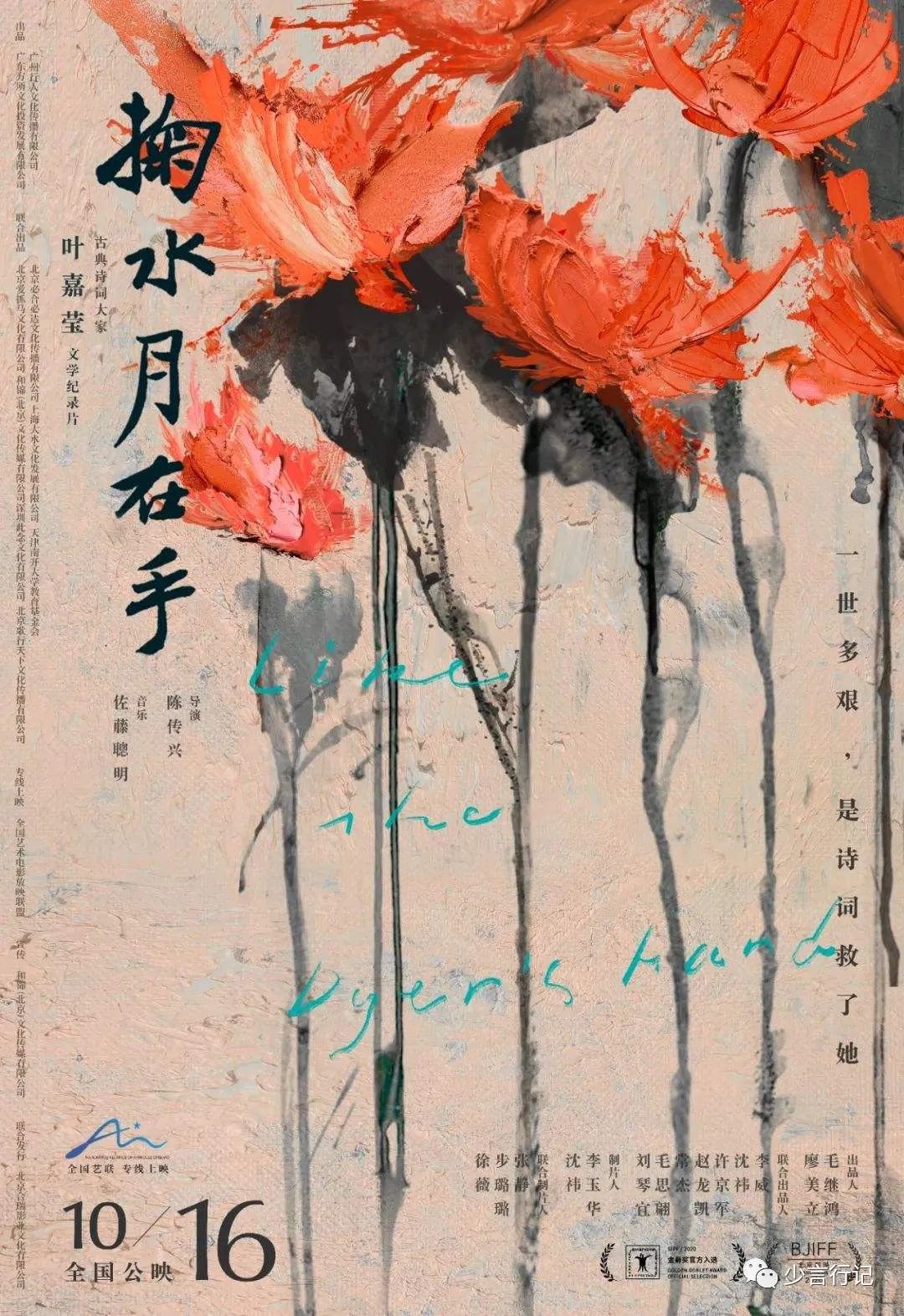

《掬水月在手》文学是人生的庇护 | 电影

原创 少言行记管家 少言行记

2020年10月16号全国公映

陈传兴 导演

昨天中午看了一场纪录片《掬水月在手》。入座已是暗黑幕启时,小厅,满座,弥漫着安静的敬意。

古典中国在大银幕在呈现:无定河风雪,黄土窑羊群,龙门石窟,西安城墙,唐墓陵山,章怀太子墓壁画,碑林,唐楷……拓片的墨锤声声击中心怀,优雅缓慢的音乐、神秘空灵的吟唱使我的心不忍划动。古典中国这么美,西安的精魂在影厅中如幽灵复活。叶嘉莹款款走来,艳压群芳。

如果看见了这样的古典世界,眼中还有人生的苦难吗?

每个人生都有不一样的苦难、烦恼,从小到大伴随一生,无论时代的好坏,人的处境总是艰难的。这是生而为人的不幸与无奈。自古以来,人们思考着解决的办法。佛家、道家讲放下欲望,清淡修行。此外,还有更有趣味的办法,那便是文学。拥有了文学,便如被罩进了一个安全的玻璃罩子之中,外面的声音听不到了,影响不到自己了,专注地听内心的声音、血液流动的声音变得清晰起来。此时,再将眼睛投向外面的世界,同样的画面,配着文学的背景音便不一样了,眼见之物变成心相,心有多美,世界就有多美好。

这一种美并不只是欢乐之美,在文学之中,愁肠苦难自有动人的美感。所以,苦不可怕,可怕的是苦得无趣,苦得没价值,苦得啰里啰嗦,拖泥带水。

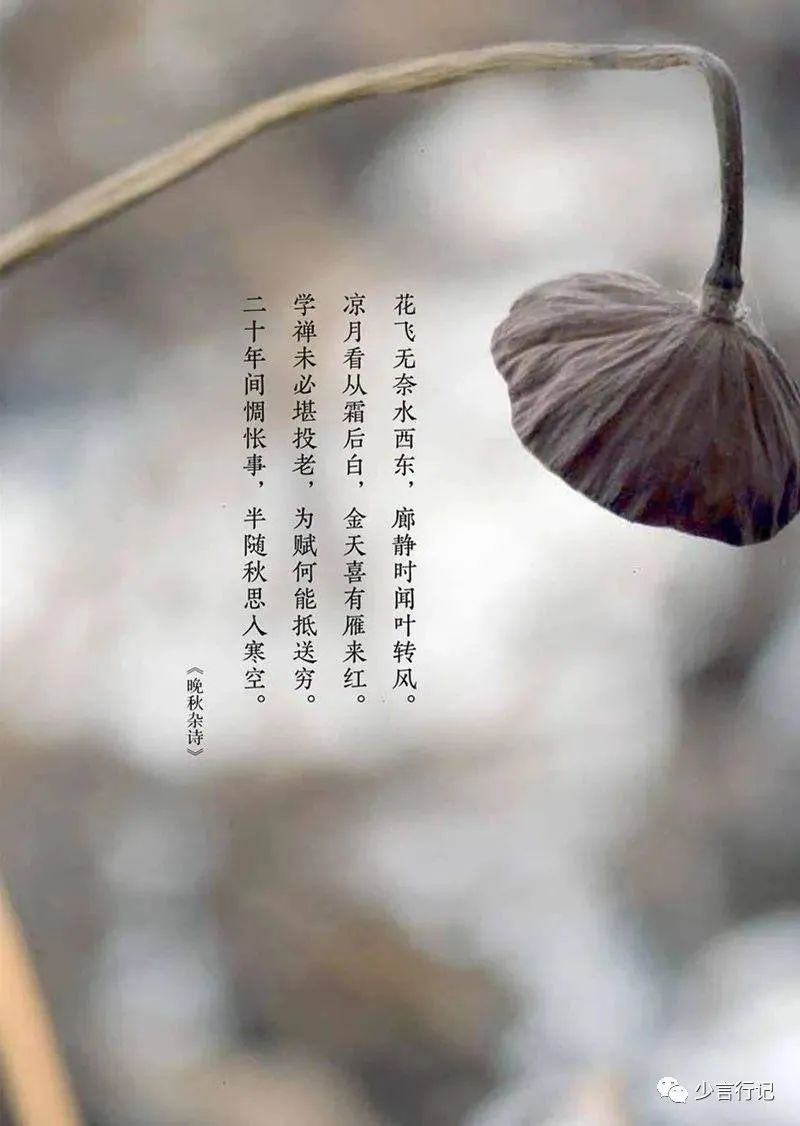

哪一个诗人不是在文学中寻求人生的庇护呢?叶嘉莹1976年遭受丧女之痛,人生并没有灰暗下来,文学的光亮让她又活了精彩的四十多年,现在,依然健康地活着,写着,教着。

时代与人生之于每个人是公平的,活得精彩还是灰暗,全靠自己。智者跨越痛苦烦恼的泥潭,愚者却身陷其中,像沼泽中救命的那只手,抓不起任何东西来。没有一种人生应该抱怨,没有谁能躲过生活的苦难。不一样的是,苦难消灭了你,还是将你淬炼成了钢铁。

出自淤泥,香自苦寒,荷花与梅花的美令人敬仰。叶嘉莹便是这样的花,开得早,不凋零。

叶嘉莹,活了很久,始终美丽。个人的命运在大时代之中跌宕起伏,都是乱离人,人生苦痛没有减损活着的激情,滋养着她的便是诗词。没有用“支撑”这一词,是因为,她本身轻盈,不需什么支撑。轻盈,是一种精神的健身,锻炼的器械便是诗词文学。有这样轻盈的身躯,多么坎坷的人生也能健步如飞。

她一生教授古典诗词,白先勇、席幕蓉等一干名家都是她的学生,听着她的诗词课。她写诗词记录欢喜与悲伤,与诗词结下深缘,一身的苦与美好都在诗词中。

白先勇:“她站在那里,就是一个贵族。”叶嘉莹出自叶赫那拉氏,这家族出过诗人纳兰性德。

当她在图书馆一隅的小桌上工作到深夜,她所研究的古典诗人的精魂在书架间走来时,她是惊喜和幸福的。那一刻独占的财富让我深深妒忌,多想用有限的人生,承载无垠的文学,让生命变得既丰厚又轻盈,进可教书育人,退可修养身心。

旗袍在春风中摇曳,银线在丝巾上闪光,古瓶,残荷,书信,芦管,唐楷,碑林……身边之物到处有文学的影子。摄影、文字、配乐优雅而绵长,似一杯醇香的酒,需慢慢品味,深深沉醉。我想,如果将拍摄这部纪录片的方式用来看待当下的生活,找到一个摄影机与诗人的眼光,重新发现司空见惯的街景,不是一种自觉的人生构建吗?

纪录片中的诗词吟哦出自九十多岁高龄的她。一位老人活的这样优美,一生又复何求?

片中的配乐优雅唯美,从作曲到吟唱由日本人完成,令人叹服他们对中国文化的精深把握,精准还原。想起姜文的电影都是久石让的作曲,成为姜文风格不可分割的组成部分。

“向晚幽林独自寻,枝头落日隐余金。渐看飞鸟归巢尽,谁与安排去住心”。

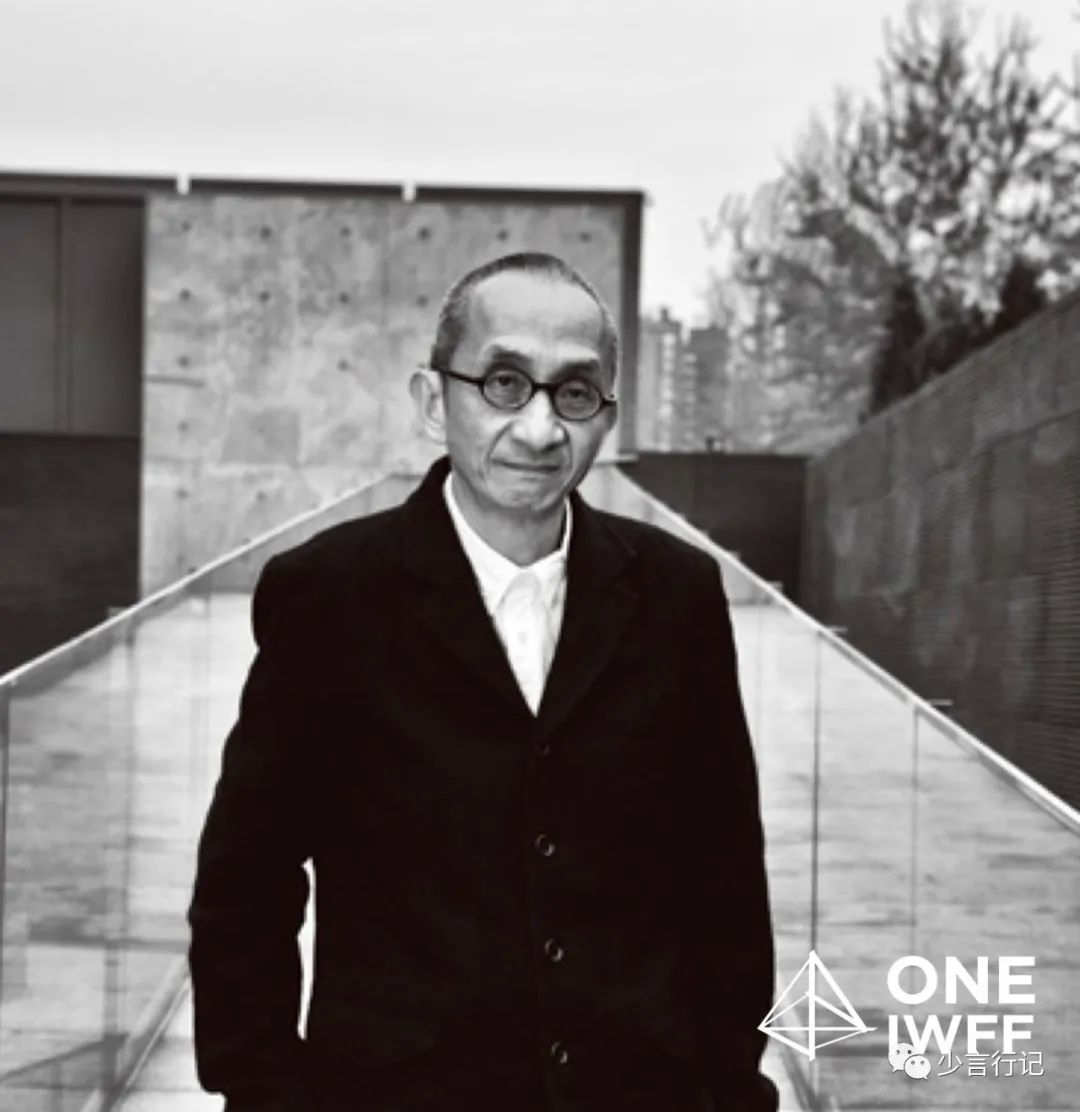

多年以前,做为摄影爱好者的我买过一本陈传兴的书《银盐热》,在胶片落幕的时代讲述黑白胶片的魅力。他是台湾很有成就的摄影家、作家、导演。近年来拍过几部人物为主题的纪录片。在这些纪录片中,摄影之美是一大特色。

| 片名出处 |

春山夜月

于史良 【唐】

春山多胜事,赏玩夜忘归。

掬水月在手,弄花香满衣。

兴来无远近,欲去惜芳菲。

南望鸣钟处,楼台深翠微。

喜欢此内容的人还喜欢

原标题:《《掬水月在手》文学是人生的庇护 | 电影》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司