- +1

性别的逻辑——领域的分离与抛弃的过程

【编者按】:性别议题一直是西方学术界这些年所关注的重要议题。而在马克主义的视角下,这个议题又被赋予了新的意义和冲突。本文从女性的劳动力、家庭劳动的特殊性质(包括其无偿性和在私人领域的特性),来审视女性在家庭、社会以及工作层面所遭受的冲击和挑战。

本文原文发表于《尾注》(Endnotes), 是驻扎在德国、英国与美国的一个讨论小组发表的刊物。

马克思主义女权主义会用一些二元术语来分析资本主义下的性别支配形式。这其中包括:生产与再生产,有偿与无偿,公共与私人,性与性别[i]。当考虑性别问题时,我们会发现,这些范畴是不准确的,在理论上是有缺陷的,有时甚至产生误导。本文试图提出一些范畴,以帮助我们更好地把握1970年代以来(尤其是近年危机后)性别关系的转变 。

下面的叙述深受系统辩证法(systematic dialectics,一种试图将诸社会形态理解为一个整体中相互关联的各环节的方法)的强烈影响。因此,我们从最抽象的范畴转向最具体的范畴,将性别的表现当作一种“现实的抽象”(real abstraction)来追踪。我们只关注资本主义特有的性别形态,并且从一开始就假定,人们毋须诉诸生理学或史前史来讨论性别。我们首先将性别定义为两个不同领域的划分,然后再确定被配置到这些领域的个人。重要的是,我们不是将领域做空间术语上的理解,而是像马克思谈论生产和流通这两个被分离的领域一样,将之规定为具有物质性(materiality)的概念。

以上列举的二元术语限制了我们去把握这两个领域如今是如何运作的,因为它们缺乏历史特殊性,并推崇一种对性别“支配”(domination)的跨历史理解。这种“支配”的理解将父权制当成资本主义的一个特征,却并不使之在历史上专属资本主义。我们希望描画出像“资本”那样的、专属资本主义的范畴。我们认为,这些二元术语依赖于一些范畴谬误:一旦我们试图说明1970年代以来资本主义社会内部的转型,它们的错误就毕露无疑。家务或“再生产”活动的形态已经日益市场化,并且这些活动或许依旧在占据家庭“领域”;但他们不再在资本主义总体的结构中占据相同的位置。因此,我们觉得自己有责任去澄清、改变和重新定义从马克思主义女权主义那里得到的分析范畴,这不是为了理论,而是为了去理解人类为何仍然深深印刻着这种或那种性别。

1、生产/再生产

不管一个社会的生产过程以何种形式存在,其生产过程必须是连续不断的,或者说,必须周而复始地经过相同的阶段。一个社会不能停止消费,同样,它也不能停止生产。因此,因此,当我们把每一个社会的生产过程看作一个相互联系的整体、看作一个不断更新的过程时,它同时也是一个再生产的过程。[ii]

当马克思谈到再生产时,他指的不是特定商品的生产和再生产,而是社会总体的再生产。可是,当马克思主义女权主义者谈到再生产时,他们的目标却往往是商品劳动力的生产和再生产。这是因为在马克思的批判中,劳动力再生产和资本主义总体再生产之间的关系是不完备的。

当谈到劳动力时,马克思称它是一个具有特殊性质、不同于其他任何商品的商品。

尽管马克思谈到了劳动力商品的特殊性,但这个说法的一些方面还需多加注意。

首先,让我们考察一下劳动力与其承担者之间的区别。劳动力的交换以该商品被其承担者带到市场为前提。但在这个特殊情况中,我们看到劳动力和它的承担者是同一个活生生的人。劳动力是这个人的生活和劳动能力,因此,它不能与其承担者相分离。这样,劳动力的特殊性便提出了一个本体论问题。

回到《资本论》,在第一章的开头,我们就谈到了“商品”,并且仅仅几章之后,我们就会发现它最特别的表现形式,即劳动力。按照马克思的观点,从自然化的、不言自明的商品流通领域着手,使商品确实成为一种奇怪的、不自然的东西,这一做法是正确的。然而,我们不会仅仅探究是什么组织了这些“事物”、这些客体,而是将进一步从性别分析的角度出发,考察这些以自己的“自然”方式盘桓四顾、像拜物教化的商品那样仿佛没有历史的他者身体(other bodies)、人身客体(human objects)。但他们肯定是有历史的。

劳动的二重性(抽象劳动的和具体劳动)是商品形式的核心。因此,《资本论》第一章介绍了使用价值和(交换)价值之间的矛盾。这个矛盾贯穿马克思批判的始终。商品形式中这不可调和的两方面之间的分裂,确实引导着马克思追寻和揭露构成资本主义生产方式的所有其他矛盾形式。

我们来简单总结一下这个矛盾。一方面,商品就其使用价值和单一性而言,是一个有别于他物的特殊客体。正如马克思所言,为了作为交换价值被生产出来,商品必须具有一定的用途。此外,因为它是单数的,所以它是单一体,是许多事物加起来的总和,即个体事物的数量中的一个。这不是抽象的均质(同类)劳动时间的总和,而是具体、个别和可区分的劳动的总和。另一方面,作为交换价值,商品代表着社会中“社会总劳动”中的一“部分”:一定量的社会必要劳动时间,或再生产所需要的平均时间。

这种矛盾,不仅是特定于“事物”的矛盾,是无产者生存于世的基本状态。就此来讲,无产者所面对的、资本主义生产方式统治的世界表现为商品堆积;而无产者自己也作为一个商品身处其间——因此这种对抗是一种商品和另一种商品的偶然相遇,同时也是主体和客体的相遇。

这种本体论上的分裂之所以存在,是因为劳动力既不是一个人,也不只是一件商品。正如马克思所言,劳动力是一种特殊的、不同于其他商品的商品。正是其特殊性使劳动力商品在以价值为基础的生产方式中占据着核心地位,因为劳动力(或称活劳动能力)的使用价值是其(交换)价值的唯一来源。此外,如果我们思考一下劳动力的生产和再生产过程,使用价值和(交换)价值之间的矛盾便会有更多的含义。这种特殊的“生产”是那样特别,以致值得我们特别注意,因为我们知道,从没有一个劳动力是从流水线上产出的。

那么劳动力是怎样被生产、再生产出来的呢?马克思发现了劳动力使用价值的特殊性。不过,他是否对劳动力的生产与其他商品的生产作了必要的区分?他写道:生产劳动力所必要的劳动时间,可以归结为生产这些生活资料所必要的劳动时间。

当提出劳动力的价值问题时,马克思最终认为,它与其他商品的价值一样,等于劳动力生产的必要劳动时间。不过在这里,它被神秘地还原为生产工人生活资料的必要劳动时间。但一大车“生活资料”并不能将劳动力作为一个现成商品生产出来。

如果将劳动力的生产和其他商品的生产加以比较,我们就会看到,劳动力生产过程的“原材料”(即生活资料)将它们的价值转移到了最终产品那里,而将这些商品转化成一个起作用的劳动力所需的新劳动并未给该商品增加任何价值。依此进一步类推,我们可以说,就价值而言,劳动力只由死劳动组成。

根据上述引文,马克思将生产劳动力所需的必要劳动还原为,为实现(再)生产所购买的“原材料”。因此对马克思来讲,这些原材料(这一堆商品)转化为劳动力商品所必需的一切劳动都不是活劳动,并且实际上,在资本主义生产方式中,它并不被视作必要劳动。这意味着,不论这些活动对劳动力的生产和再生产有多必要,它们都被构建成了非劳动。马克思之所以没有把它们看成必要劳动,是因为将与工资等值的原材料转化为劳动力的活动发生在价值生产和流通之外的领域中。这些必要的非劳动活动之所以没有生产价值,不是因为它们的具体属性,而是因为它们发生于资本主义生产方式的一个不受到价值形式直接来中介的领域之内。

价值要存在,就一定要有外在于价值的东西存在着。类似于此,劳动要作为价值尺度而存在和发生作用,也一定有外在于它的东西存在着(我们将在第二部分回到这个问题)。自主主义女权主义者(autonomist feminist)会总结说,再生产劳动力的一切活动都生产价值,而我们则会说,要使劳动力具有价值,这些活动的一部分必须脱离价值生产领域。

因此,劳动力的再生产以两个不同领域的分离为前提。

如上所述,有一个属于非劳动或额外必要劳动(extra-necessary labour)的领域,它包裹着死劳动(即以工资购买的商品)转化为市场上活劳动能力的进程。我们现在必须来看看这个领域的独特属性。

“再生产领域”这样的术语并不足以指称这个领域,因为我们试图命名的不是一系列按其使用价值或具体属性加以规定的特殊活动。像打扫或做饭这样同样具体的活动,可以在任何一个领域发生:在一定社会语境下,它可以是生产价值的劳动;在另外的语境下,则又会是非劳动。像打扫这样的再生产任务可以是购买来的服务,而购买预制好的饭菜在时间上也可以代替做饭。不过,要完全了解超越劳动力的性别是如何再生产的,我们就必须区分再生产是否商品化、货币化或大量生产。

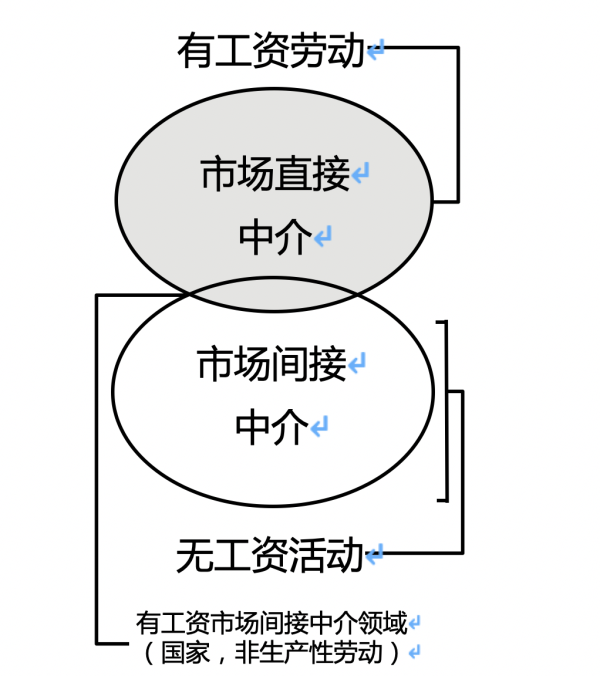

因为现存的生产和再生产概念有局限性,所以我们需要找寻更精准的术语来划定这两个领域。从现在开始,我们会用两个富有描述性(因此有点笨拙)的术语来命名它们:(a) 市场直接中介领域 (directly market-mediated sphere,简称DMM); 和 (b) 市场间接中介领域 (indirectly market-mediated sphere,简称IMM)。我们这样做,不是为了创造新行话,而是为了填补空白、集中研究这两个领域的结构性特征。在行文中(详见第二部分),我们将会增加另一组描述性术语(有工资/无工资),以便详细说明这两个领域的细微差别。

劳动力的生产与再生产必然需要一整套活动;它们有些发生在市场直接中介领域(那些作为商品、产品或服务而被购买的),其余则发生在市场间接中介领域。这些活动的差别不在于它们的具体属性。其中的每一种具体活动,譬如做饭、照顾小孩、洗衣、补衣等,有时会产生价值,有时却不会,这取决于它们发生的 “领域”而非实际地点。因此,这里的领域未必是家里。规定着这一领域的,不是其中发生的活动是否再生产劳动力,而是这些再生产任务与交换、市场以及资本积累之间关系。

这一概念上的不同会产生实际的后果。在市场直接中介领域中,无论制造业还是服务业的再生产任务,都是在直接的资本主义条件下(即完全符合市场要求)进行的。在资本和市场的节制与指挥下,无论何种商品和服务,都在生产力、效率和产品统一这三方面竞争性地生产着。生产力的指标是时间,效率的指标涉及投入的经济利用方式。而劳动产品的统一则要求劳动过程的统一、生产者与产品关系的统一。

在市场直接中介领域内外进行的任务的差别是显然易见的。在市场直接中介领域中,首要的是资本主义投资的回报率,因此所有活动(即便就其使用价值而言是“再生产的”)都必须达到或超越当前的剥削率和/或利润率。另一方面,在市场直接中介领域以外,那些通过再生产其承担者来再生产劳动力使用价值的人,他们利用工资的方式并不受制于同样的要求。即便利用工资的方式是一样,它们在对时间、货币和原材料的必要使用上,也还有着极大的不同。与市场直接中介领域不同,这里再生产过程的各方面都不受市场的直接决定。(对在国家组织的再生产中存在的市场间接中介领域,我们会在第二部分加以讨论。)

间接市场中介领域具有不同的时间特征。在该领域,所有活动都是按照一天24小时和一星期7天来组织的,但这其中“社会必要劳动时间”(SNLT)却并不起到直接作用。社会必要劳动时间适用于通过市场的调解而产生的抽象过程,它计算出在劳动过程中为了有竞争力地销售产品或服务所需要的时间。破产和损失利润会损害这一进程;同样地,机械使用的创新减少了生产商品所需时间。因此,提高利润或市场份额主宰着市场直接中介领域。当然,机械化在市场间接中介领域中也是可能出现的,并且已经有了许多这类创新。不过,这里的创新不是为了在一定时间内生产更多使用价值,而是为了缩短一定活动所耗费的时间,以便将更多时间投入其他市场间接中介领域的活动。像照看小孩这样的活动,即便有些活动可以更快地完成,照看他们仍然要花上一整天,而这一时间量是不变的(我们在第五部分会回到这个问题)。

此外,不同领域各自有着不同的支配形式。有赖市场的或者说非个人的抽象支配,通过以社会必要劳动时间为单位的价值对比机制,组织了市场直接中介领域的生产及再生产关系。该领域的“直接市场中介”是抽象支配,因而是一种取决于市场(“在生产者背后”[ii])的间接强制。因此,在结构上为了分配劳动本身而直接采取暴力或计划并非必要。

与此相反,在市场间接中介领域,具体活动的各种表现不会按照上述机制进行对比;也就是说,它们被社会地决定。除了通过间接方式之外(即在市场直接中介领域外,生产的要求改变了维持劳动力的要求),它们不受抽象的市场支配和社会必要劳动时间的客观限制的主宰。反而是从直接支配和暴力到等级制合作形式(或者最多来说按计划分配)的其他机制和因素,影响市场间接中介领域活动的划分。这里没有超乎个人的机制或方法来客观地量化、强制实现或者“合理地”均分这些活动耗费的时间和精力,以及决定它们被分配给谁。当人们试图“平等且公正地”分享这些活动时,就一定会持续不断地协商,因为根本没有办法来“合理地”量化和均分消耗的时间和精力。打扫厨房意味着什么,照顾小孩意味着什么:你照顾小孩的一小时,跟我照顾小孩的一小时是一样的吗?这种分配由始至终只能是一个充满冲突的问题。

2、有偿/无偿

除了生产与再生产之外,马克思主义女权主义者通常还会区分有偿和无偿劳动。像很多前辈一样,我们发现这些范畴是不准确的,而会倾向于采用有工资/无工资的区别。当进一步说明市场直接中介和市场间接中介这两个领域与有工资或无工资的关系时,我们会根据社会确证原则(social validation)来阐明这些领域间的重叠。在此过程中,我们将会考察这些被探讨的活动是否可以被称为劳动;也就是说,它们在这种生产方式下能否称得上劳动。

工资形式模糊了有偿/无偿和有工资/无工资的差别,我们可以把这种现象称为工资拜物教(wage fetish)。工资本身作为货币并不等值于领工资工人所做的工作,而是工人出卖其劳动力的价格,等于其再生产过程(即保证次日他们准备并且能够工作)的价值总和。不过,一旦工作日结束,那些为工资工作的人似乎就完成了他们的社会职责。工资偿付所没有覆盖的似乎就被归类到不非工作的世界(a world of non-work)。因此,一切“工作”就其作为工作而言似乎必须是有偿的,人们“工作”之余的作为则似乎是无偿的。然而,我们必须要记得马克思说过,现实的活劳动从来没有以工资形式得到偿付。

显然,这并不意味着,一个活动是否有偿的问题没有意义。确实,不参加工作的女性是没有工资的。有工资劳动是工人为自己及其家庭获取再生产所必须资料的唯一途径。此外,工资的确证影响着活动自身的质量。当一个之前无工资的活动变得有工资时,即便它是非生产性的,也会具有一些与抽象劳动相似的性质。其实,劳动力换取工资的事实使其表现易于合理化和比较。这样一来,人们便会首先根据某类劳动的社会平均水平来考量某一劳动力所有属性和强度的社会平均表现(显然,如果没有价值,便不可能将某类劳动与其他类劳动相对比)。在一个人如果不能在必要的时间内完成适当的工作,他将无法在未来出售自己的劳动力。因此,工资确证了这样的事实:某劳动力已被充分雇用,同时也被普遍地承认为社会劳动,无论其具体活动为何、是否被“生产性地”消费。

现在我们必须考虑有工资和无工资的不同,在一定程度上这种不同和市场间接中介领域与市场直接中介领域两个领域之间的不同相交。当我们说到有工资活动时,我们是在指一些社会活动;而无工资活动则是社会活动中的非社会活动:它们虽然也是资本主义生产方式的一部分,却没有得到社会的认证。不过重要的是,它们都没有直接对应于市场间接中介领域和市场直接中介领域。

我们看到,在这四个术语的相互作用中,有些有工资活动会和市场间接中介领域活动重叠,即那些由国家(国家部门)组织的活动。在这些如鱼鳞般相互交集的范畴集合中,市场间接中介领域活动和有工资劳动的领域相交。这些处于市场间接中介领域的有工资活动是国家组织的再生产形式,不受市场的直接中介(见图1)。这些活动再生产劳动力的使用价值,但又是有工资的,因此也得到了社会确证。不过,这些活动并不生产价值,也不遵循直接市场中介的标准(见图1)。它们是社会的,因为它们能通过价值的社会形式得到报酬。因为并不生产价值,所以他们对资本来说是有着集体成本的再生产形式:这些活动是通过税收形式攫取部分集体的工资和剩余价值来间接偿付的。

图1:市场直接中介/市场间接中介领域与有工资/无工资领域关系示意图。

现在让我们回过头来考察一下“工资买了什么”这个问题;即工资要素是什么,构成劳动力交换价值的是什么。工资所购买的,既有劳动力再生产所需的必要商品,也有直接(如聘用私家保姆)或间接(如为国家的教育开支缴税,这也是间接工资的一部分)参与劳动力再生产的服务。无论是否生产价值,这些服务都有一个反映于劳动力交换价值中的成本:它们意味着,以这种或那种方式从剩余价值扣除的部分。

剩下的就是那些无工资因而没有增加劳动力交换价值的活动了。这些是社会活动中的非社会活动,是劳动中的非劳动(见附录1)。它们与社会生产相分离;它们不仅必须表现为,而且必须是非劳动,也就是说它们被自然化了。它们构成了一个其分离是价值生产的必要条件的领域:性别化的领域。

在下一部分,我们将讲到被配置于这个领域的个人。不过,我们首先要考虑另一对二元:公共/私人。

附录一:关于劳动

我们将劳动规定为与非劳动相反的活动,其因在一定生产方式中起到特定作用、具有特定社会属性而社会地得到了确证。也可能用其他因素定义劳动,如:人与自然之间的交换、能量的消耗、快乐与不快活动之间的差异。但我们觉得,这些定义中没有一个能帮助我们理解无工资市场间接中介领域活动的性质。这些定义只考虑到劳动的具体属性,而如果用它们描述无工资市场间接中介领域活动,就会显得平庸或荒诞。照顾小孩算不算与自然进行交换?睡觉又算不算再生产劳动力的劳动?刷牙呢?给别人刷牙呢?我们觉得我们对劳动的定义,或许初看上去有些平庸,但却是唯一能够跳过那些无意义问题、从正确立场出发研究这些活动的特殊性质的定义。

3、公共/私人

很多人会用“公共”这个范畴指称国家部门。马克思主义女权主义者通常会用“私人”领域这个概念指称家庭领域内的一切事物。我们认为,必须坚持私人/公共的传统二分,以区分经济与政治、市民社会与国家、资产阶级个人与公民。在前资本主义时期,“私人”这个词指家务(oikos),在当时被看成属于经济领域。随着资本主义时代的降临,私人领域就超出了家务本身。

我们首先来看看,不同于“公共领域”、包括经济在内的“私人领域”概念,在例如女权主义理论当中是如何地不合适。私人并不只存在于家庭领域当中,也不仅关乎家庭活动。确切来说,它是家庭内外活动的总体。随着资本主义社会(生产)关系的扩张,经济和政治(政治经济学)发生了结构性分离。作为这种分离的结果,私人领域也日益扩散,使家庭仅仅成为诸多“经济”或“私人”环节中的一环。因此,不同于大部分女权主义者的描述,私人领域即家务这种情况,仅存在于经济与政治尚未分离的、资本主义时代之前的前现代关系语境中。相反,在现代资本主义时代,私人剥削的范围伸延到了整个社会的方方面面。

如果私人是生产和再生产活动的总体,那么“公共”又在哪里?马克思称,公共是以国家形式存在的社会的抽象概念。这一政治和司法的领域是对权利的现实抽象,使之脱离于市民社会内部的分层和差异。在马克思来看来,对于实现和维持形式平等(当然,伴随着阶级不平等),以使自私自利的私有者能够尽情地、不受国家节制地积累资本,这种抽象或脱离是必须的。这就是足以适用于资本主义财产关系的现代国家与其他生产方式的国家制度(无论是君主制的还是古代民主制的)的区别。

这意味着,现代资本主义国家及其“公共领域”并不实际地存在着,而是以“平等公民”的抽象“共同体”存在。因此,经济关系领域和政治领域(包括被“抽象平等公民”之间关系中介的不平等关系)之间的分化,使“公民们”只根据国家和公民权利取得形式平等。结果,这些“个人”即便在“实际生活”(市民社会的私人领域)中是不平等的,却仍然在市场上以平等的面貌出现。 “公共”这一抽象概念确实必须存在,正是因为直接以市场为中介的领域是由市场为中介存在的,市场是在由私人(利己的)个人拥有和经营的私人公司中独立产生的,存在于私人劳动之间的中介空间。

那么,公共/私人、政治/经济、国家/市民社会等领域与直接和间接市场中介领域之间的关系是什么样的呢?这些领域的相交点标志了它们在构成上的分离,并且规定了那些固定于其中之一个领域者有别于固定于另一个领域者。决定着这些差别的是:那些被国家规定的个人对于各自人身所承担的劳动力商品,是将它们作为自己的财产,在相互之间进行直接交换;还是经由那些与自己形式平等的人,间接地、被中介着的进行交换。

现在,我们可以看看被配置于各领域的个人了。当我们考察这一生产方式的开端时,我们首先看的是拥有不同权利的个人。他们被法律规定为两类不同的司法存在体 (judicial being):男性和女性。在分析性/性别这对二元术语时,我们会看到这种司法差别如何印刻在这些个人的“生理”身体上。现在,我们必须看一看,公共和私人的二分如何首先将作为男性和女性的个人固定于再生产资本主义总体的领域。这当中通过了他们差异化权利——不仅对于私有财产,也包括他们拥有的人身中所具备的资产。

这种独特的财产形式对工资关系的普遍化是必要的,因为作为价值之前提的是:商品所有者之间存在形式平等,因而虽然掌握生产资料的阶级和不掌握生产资料的阶级之间存在着“实际的”结构性不平等,但还是能够实现(资本和劳动力的)“自由”交换。可是,只有通过否认阶级差别,通过诉诸公民和他者(即不是敌对阶级之间而是各自阶级内部之间)这对二元,“自由交换”才会发生。为了建立资产阶级的生产方式,没有必要使所有工人都在“公民”身份下获得平等。就历史而言,“公民”只是命名了一个特定的、无论有产者还是某些无产者都能够隶属的类别。因为资本主义司法关系通过重新建构公民与他者的差别来否认阶级,所以资产阶级生产方式自身得以构成的历史条件就是各种形式的不自由。因此,我们把公民和他者映射为:男性(白人)/非(白人)男性。

例如,北美奴隶制时期,为了维持将奴隶作为财产加以掌控,必须将白人归为一类。但正如我们会看到的那样,由于其他原因,女性也被归类为他者。这里值得一提的是,在白人/有色人/女人的这种关系中,保持对立于“黑人奴隶”的“白种主人”的纯洁,以及在未来的资产阶级世代中严格维护对平等能指的支配(“白种血统”以及因此“白种母亲”)是最为重要的。因此,在新世界以种植园为基础的商品生产和工业资本主义兴起的混合语境中,白种女性和非白种女性也被严格区分,以保持这个所谓的分类。

不过,在上述生产方式中,公民/他者这对二元的构成,不是基于对奴隶制的负面定义,而是基于那些拥有同样的形式自由的人所组成的“自由”劳动。马克思所称的“自由劳动”(即对工资劳动者自由的技术性定义)需要我们或许可称之为的 “双重自由”:

可见,货币占有者要把货币转化为资本,就必须在商品市场上找到自由的工人。这里所说的自由,具有双重意义:一方面,工人是自由人,能够把自己的劳动力当作自己的商品来支配,另一方面,他没有别的商品可以出卖,自由得一无所有,没有任何实现自己的劳动力所必需的东西。[iii]

但女性难道一直以来不都是雇工(工资劳动者)吗?当然,自资本主义出现以来,女性就是劳动力的承担者,并且她们的劳动能力也被资本所利用;但她们直到最近才成为自己劳动力的主人,拥有了“双重自由”。25年前,女性确实脱离于生产资料,但她们却没有将自己的劳动力作为自身所有物加以出卖的自由。包括自由择业在内的所有权自由,在历史上曾是一些人通过牺牲他人为代价而拥有的特权。那些为争取政治和“公共”自由(或者说双重自由)而斗争的人,受到了双重束缚。他们被迫为自己的(“但存在差别的”)平等申辩,同时又在不同方面与其他同样为着平等而斗争的人存在着利益矛盾。

对女性来说尤为如此。她们一方面要求作为理想的、平等的人的自由,另一方面又要求作为差别者(as different)的自由。这是因为她们在资本主义下的“实际差别”( real difference)不是空想或空论出来的,而是在将女性规定为差别者的实践中体现和结构性地再生产出来的。这种“实际差别”缠在一张由诸相互构成、相互促进的关系(这些关系必然以女性于其中一方面争取人权和公民权、另一方面争取再生产权利的公民、国家和公共领域为前提)构成的网中。

因此,即便形式自由是价值生产和交换的前提,但是它所组织起来的、由资产阶级个人组成的市民社会,也是公共或法律领域可持续再生产的必需条件。无论“平等”的权利以及平等的自由,还是造成资本积累的各种条件,都不会自己重新组织财产的分配。这些领域是共同发生作用的。否则,就可能在国家内部通过法律或“政治”行动废除具有历史特殊性的“差别”的实际存在形式。这意味着通过公共领域废除私人领域,即一场通过改革来实现的革命(但这在结构上是不可能的)。

作为双重自由的“平等”是将被结构性地剥夺的自由。这不是说,它是没有意义的。问题在于,它对于资本、国家及其支配装置是否也有“意义”?正如我们大部分人的切身经历,在大部分女性差别化的自由被废除之后,性别差别仍然长久地存在着。如果这种差别化的自由就是把女性束缚于市场间接中介领域的东西,那为什么它的废除没有将女人从“女性”和再生产的性别领域中“解放”出来?

双重自由和性别盲目的(sex-blind)市场

当我们回顾资本主义生产方式的历史时,会惊人地发现,在许多情况下,一旦获得司法机制的保障,不平等就会“自行出现”,使自身的法律根据变得多余。当很多国家的女性确实(但是缓慢)地在公共领域获得平等权利时,在经济和劳动市场的“私人领域”加剧女性不平等的机制却仍然那样根深蒂固地存在着,仿佛某种神秘的自然定律的作用。

讽刺的是,双重性别领域的再生产和女性被固定于其中一个领域,持续不断地被“性别盲目的”劳动市场机制重建着。这种机制的存在,并不直接为了男性/女性的差异,而是为了劳动力的价格或交换价值差异。其实,劳动市场(如果它继续成为市场的话)一定是“性别盲目的”。作为等价物交换的场所,市场在对抽象价值的纯粹对比中,要忽视具体差别。那么,“性别盲目的”市场又如何再生产性别差别?

一旦一群女性个人被定义为“有孩子的人”(见附录2),并且“有孩子”这个社会活动被结构性地构造为一种缺陷,那女性就被规定为带着一种潜在弱点进入劳动市场的人。这种通过认定怀孕“潜在地”具有市场风险而实现的、系统的差别化使“女性”这个能指被固定于市场间接中介领域。这样一来,由于资本是“性别盲目”的抽象,因而它以具有性为理由而具体地惩罚女性,即便这种“性差别”是资本主义社会关系制造出来的,并且对资本主义自身的再生产也是必需的。人们可以设想这种情况:雇主不过问求职者的性别,而只奖励那些“最具灵活性”和“最可靠、全天候”的员工。在这里,性别偏见会同样严重。这里存在一个明显的矛盾,一旦性差别被结构性地定义和再生产,作为有着更高社会成本的劳动力承担者的女性会向对立面转化,成为更廉价的劳动力商品。

事实上,报酬更为优厚的工作(即那些不只偿付单个人再生产的工作)都有一定的技术要求。在那些技术性行业里,资本家愿意为工人的技术投资,因为他们知道,长期来看这样做会带来回报。因此他们会优待那些长期来讲最为可靠的劳动力。如果工人未来可能要走,那么她对资本家而言就不是一个很好的投资了;因此她将获得更低的工资。那些看起来会“有孩子”的人被贴上的更低工资标签,不是由市场间接中介领域中形成的技术种类所决定的。尽管女性所处的领域充满了需要终身培训的活动,但这并不会增加她们劳动力的价格,因为雇主无需为她们的技术支付费用。因此,资本可以在短期内以低廉的价格利用女性的劳动力。

实际上,“女性化”(feminization)的总体趋势并没有将性别盲目的市场性别化,而不过是在后福特主义和全球化的积累条件下、在工作技术含量日益降低和日益临时化的情况下,资本转向利用廉价短期灵活劳动力的发展。我们必须把女性化的这一定义视为首要问题,然后才能关注服务业的崛起,以及护理和情感性劳动日益重要的地位,这是“女性化转变”的重要组成部分。这一转向是伴随资本主义社会关系的历史发展而产生的(对此,我们将在本文最后两部分加以阐述)。但首先,我们必须总结一下我们迄今关于性别学到的东西,并尝试对之进行定义。这就要求我们去分析和批判另一对常见的二元:性与性别。

附录2:论女性、生理和孩子

将女性定义为“有孩子的人”以这三个事实的必要关联为前提:(1)拥有子宫这个生理器官;(2)生孩子,怀孕;(3)与怀孕的结果有着特殊关系。将这三点结合关联起来模糊了:

一方面,防止、促使或造成某些拥有子宫的人怀孕以及怀孕频率的机制。这些机制包括:婚姻制度、避孕用具的使用、将异性恋强制成规范的机制,以及(起码许多地方在很长时间里并且迄今依然存在的)与无怀孕风险的性形式相关的禁忌/耻辱。

另一方面,改变对于孩子的定义以及孩子需要怎样程度照顾的观念。曾有一段时期,孩子被视为半动物、半人类的生物,只需要得到清洁和喂食,直至他们长大成能够工作的小大人。而现代对孩子的看法及其要求则把“养育小孩”变成了无休止的事业。

4 、性/性别

我们现在准备讨论性别问题。那么什么是性别?在我们看来,它是将特定个人群体固定于特定社会活动领域。这一固定过程同时造成了对两种相互分别的性别的持续再生产。

这些性别将自身具体化成一个由诸多规定着“男性气概”(masculine)或“女性气质”(feminine)的理想特征所组成的整体。可是,这些特征本身,作为一系列行为和心理特质,伴随资本主义历史进程而变化着;它们限于特定时代;它们对应于世界的特定部分;并且就算在我们所谓的“西方”,它们也未必对所有人来讲意义相同。不过作为成对的二元,无论何时何地,即便各自表现形式不断变化,它们也都是相互依存的。

性是性别的背面。我们追随朱迪斯·巴特勒(Judith Butler),批评在1990年代前女权主义文学当中被发现的性别/性二元。巴特勒正确地指出,性和性别两者都是被社会地建构出来的,并且正是通过将“性别”与文化相“关联”或相“匹配”,性被贬低为自然/文化这二元之中的“自然”之元。类似于此,我们认为,它们作为成对的社会范畴,在将性别去自然化的同时,性被自然化了。对我们来讲,性是性别对身体的双重投射的自然化,它将生理差别聚合进相互分别的自然化表象中。

巴特勒是通过批判身体的存在主义本体论而得出上述结论的,而我们得到这些结论则是通过与另一种社会模式的类比。就像性别那样,价值也必然需要自己的“自然”之元(即价值的具体表现)。性和性别作为硬币两面的双重关系,确实类似于商品及其拜物教的二重性。正如我们之前所言,包括劳动力在内的一切商品,同时既是使用价值也是交换价值。商品之间的关系是事物之间的社会关系和人与人之间的物质关系。

由此,就像使用价值之于(交换)价值,性是依附于性别的质料体(material body)。性别拜物教是这样一种社会关系,它表现于这些质料体之上,这样就仿佛是这些质料体自身的自然属性。性别是一切具体属性都被抽象掉了的性,这种抽象概念改变了这个质料体,并决定了它附属于何物,就像价值的现实抽象改变了商品的质料体一样。性别和性的结合使它们具有了自然表象(“幽灵般的对象性”),仿佛性别的社会内容被“书写在”具体个人的“皮肤上”。

性的跨历史化与对资本的简化的批判类似,后者主张使用价值不是资本主义独有的,而是跨历史的。在这里,使用价值被认为是将其从交换价值的束缚中解放出来的革命的积极遗产。通过对性和性别的比较,我们会进一步认为,性别和性都是被“历史性地”所决定的。两者都是完全社会的东西,只能被一道废除——正如交换价值和使用价值都要在共产化的进程中被废除。就此来讲,我们的女权主义价值理论分析应和着巴特勒的批判,因为我们都将性/性别这对范畴视为在现代性特定社会条件下被社会地决定和生产的东西。

性别的去自然化

不过性别并非静态的社会模式。对性别的抽象日益去自然化使性仿佛更为具体和生理。换句话说,如果性和性别是同一枚硬币的两面,那么性别与其自然化对应物的关系则是不稳定的。它们之间存在着潜在的差异。这种差异有人称为“麻烦”(troubling),我们则称为“去自然化”。

随着时间的推演,性别被进一步地抽象了,对性征的定义变得越来越随意。性别的市场化和商品化似乎使性别日益去自然化、日益脱离自然化的生理关注。人们或许会说,资本主义自身解构并去自然化了性别。自然(在其显得日益多余的同时,性别的必要性持续存在着)仿佛是性别的前提而非结果。用更熟悉的话来讲,就是反映了资本与劳动的“问题”:“自然”(性/性别这对二元的“自然”方面)对无产阶级的再生产变得越来越多余,同时被加诸“女性”身体的“成本”(或者说,性的对极)对日益女性化的资本积累变得越来越紧要。因此,作为更廉价劳动力,性别的再生产是至关重要的,而作为剩余人口的无产阶级后备军则越来越显得冗余了。

女性性别所指称的东西(即被社会地印刻在“自然化”、“性别化”的身体之上的东西)不仅有一系列“女性气质”或性别特征,还本质地包括价格标签。生理再生产的社会成本高于平均(男性)劳动力(男性有一定无需承担的社会成本);它成了那些被配置了这些成本的人的负担,不论她们是否会有孩子。因此,性别平均这个抽象的概念,被反映回以交换价值方式对身体的组织上;盲目的市场平均又投射回对生产、塑造和转变社会生产以及分工的诸属性的组织。从这个意义上讲,性别关系状况的转变发生在它所规定的东西之后。同理,性别持续地被重新强化和再自然化。

5、资本主义的性别史:从市场间接中介领域的创造到性别化活动的商品化

要理解去自然化和再自然化的辩证进程,我们首先要追溯在资本主义生产方式进程中性别关系的转变,并努力将之阶段化(periodisation)。在这个更为具体的层面上,有很多切入点可供选择,而我们则选择了家庭的阶段化,因为家庭是连接市场间接中介领域和市场直接中介领域(它们规定着无产阶级再生产的限度)的经济单位。我们必须搞清楚,家庭模式的变化是否对应于劳动增殖进程中的变化。

原始累积与大家庭

在原始累积时代,资本家阶级面对的一个主要问题是,如何完美地确定市场间接中介领域和市场直接中介领域的关系,以使工人一方面被迫只能通过出卖自己的劳动力来生存,另一方面获分得刚好自给而不必增加劳动力成本的个人财产。确实,当市场间接中介领域被构造起来时,它必须尽可能多、尽可能大规模地再生产劳动力,但又要确保工人们自我供给的部分仅能糊口,以便劳动力能够恒常地出现于市场。因此,补充着工资领域的市场间接中介领域,作为工资关系和资本主义剥削的必要前提及其直接结果,从属于市场。

在18~19世纪的过渡时期,以家宅(home)这一生产单位为核心的家庭(family)成了为中介着劳动力再生产的市场间接中介领域和市场直接中介领域的经济单元。不过在19世纪前期,没有退休金,青春期前的孩童都被认为可以去工作,几代人组成的家庭都是同堂而居的。此外,参与市场间接中介领域活动的不只有已婚女性,孩童、祖母和其他女性亲属,甚至房客都会一起参加进来。即便法律规定只有“单个自由”的成年男性家族成员可以成为工资的所有者,成年女性和孩童仍然会在家宅之外工作。

实际上,在工业革命伊始,女性就占了劳动力的三分之一。与孩童一样,她们并不能决定在哪里受佣工作、从事什么工作;她们多多少少都是被自己的丈夫或父亲转包来的。(马克思甚至将这种情况与某些奴隶贸易模式相对比:家族的男性首领就他的妻子和孩童的劳动力价格讨价还价,并决定接受还是拒绝工作。我们也不要忘记在某些国家,例如法国和德国,女性要等到1960年代或70年代才获得了不经丈夫授权而工作的权利。)女性外出工作曾经远非女性解放和丈夫现代思想的标志,而是贫穷的标尺。如果家族足够殷实,已婚女性一般会待在家里(这时她们通常从事一些家庭生产,尤其是纺织)。很多女性终身未婚,因为结婚非常昂贵。某些人不会怀孕、组织自己的家庭。小女儿常常被送去当别人家的仆人或帮佣,“正式地”保持独身。因此,就算负责市场间接中介领域的总是女性,负责工资领域的总是男性(人们可以说,仅从规定来讲),这两个性别和两个领域在当时也没有一一对应。

原子家庭与福特主义

在19世纪中后期(即所谓的第二次工业革命),开始出现了我们今天所称的原子家庭。首先,在劳工斗争了数十年后,国家开始限制雇佣女工和童工,这其中部分原因在于,它面临着劳动力再生产危机。对劳动力的技术要求提高了(例如读写能力成了参加工作的必要条件),儿童教育也得到了更多的关注。人们开始将童年视作有特殊需要的发展阶段。照顾孩子成了一件讲究的事务,不能再假手于较为年长的子女了。

这一进程随着福特主义及其消费和再生产的新标准而达到高峰。随着退休金和养老院的普及,不同世代开始分居到各自的住房。丈夫和妻子家庭职责的分配也受到领域区分的严格规定。过去常常由妻子和其他女性一道进行的市场间接中介领域活动(例如洗衣服)成了家庭中单一成年家庭妇女的个人职责。已婚女性的生活通常被完全限制于市场间接中介领域。这成了大部分女性的命运,她们的整个生活(包括她们的人格、欲望等等)都被这种命运所塑造。

因此,在资本主义特定时期和世界上特定地区存在的原子家庭中,性别成了僵硬的、与各领域一一对应的二元。它成了一种严格的、并非人人都能符合的定式。许多女权主义者在头脑中仍然保持着那个时代的定式,将性别视为一组规定了“男性气概”和“女性气质”的品格。由此,被视为女性的个人,与生俱来地有着与被定义为男性的个人不同的人生命运,他们生活在“两颗不同的星球上”(有些住在火星……),并且被社会化为两种截然不同的主体。这种不同贯穿着所有阶级。

已婚女性再也得不到其他家族成员的帮助,只能被孤立于四壁之间,独自完成所有的市场间接中介领域活动。如果没有家用电器的发明使最累人的体力活变成单人可以独力承担的杂务琐事,上述孤立也就不可能出现。洗衣机、室内水龙头、热水器——这些都大大减少了某些市场间接中介领域活动所耗费的时间。不过,时间的节省却远不能增加家庭主妇的闲暇时间。所有空余时间都被用来提高再生产水准:衣服洗得更频繁,膳食越发多样和讲究健康,并且最重要的是,照顾小孩成了一种从照顾婴儿到陪伴小孩闲暇活动的、需要全身心投入的市场间接中介领域活动。

1970年代:市场间接中介领域活动的实际吸纳(real subsumption)和商品化

市场间接中介领域活动的商品化显然不是新现象。自资本主义伊始,人们就已经可以买到做好的饭菜,而不用自己动手煮;可以购买新衣裳,而不必自己缝补;还可以花钱请仆人来照顾小孩或者做家务。不过,这些在当时都是中间及上流阶级的特权。一项市场间接中介领域活动一旦变成商品,它就必须通过工资来得到偿付。因此,对这些商品的大规模消费只可能发生在工资稳定增长的时代。因为一旦这些服务被形式上吸纳(formally subsumed),它就会与剩余价值成反比地增加必要劳动的交换价值。

不过,实际吸纳使部分上述商品的价值伴随着大规模生产而降低。生产率的提高使越来越多的人能够负担这些商品(尤其是已经做好的饭菜和家用电器),其中一些商品缓慢但确实地变得能够为工资负担。尽管如此,某些市场间接中介领域活动即便商品化,其价格还是比较难低到工薪能负担的水平。照顾孩子即便可以商品化,其生产率也不可能提高,以便降低成本。即使护理、洗衣等等工作都能更高效地完成,照顾孩子的时间也绝不会缩短。你不可能更快地照顾孩子:他们一天24小时都需要照顾。

将照顾小孩合理化,这是可能的,例如由国家负责组织,从而减少成人与小孩之间的比例。但是,尤其由于成人必须教授特定的社会化、知识和纪律,一个成人可以照顾的小孩数量是有限的。这种工作也能由最便宜的劳工(即那些工资低于劳动女性工资的女性)来承担。但在这里,市场间接中介领域活动只是遵循了总人口的最低工资标准。因此,问题并没有得到缓解。更有甚者,它的负面效应通常都被重新配置给贫苦移民和有色人种女性。

于是我们看到,这些可能性都是有限的:这里永远有一种我们可以说是被抛弃的(the abject)[iv](即不可能或者不值得被吸纳的)剩余。这些活动所以被抛弃,不是因为本身如此,而是由于资本的塑造。这种剩余不得不存在于市场关系之外,并且家庭中由谁来承担它的问题常常(或者说至少会)造成冲突。

6 、危机与紧缩措施:被抛弃者的兴起

伴随当前危机,所有迹象都表明,国家将越来越不愿意组织市场间接中介领域活动,因为这些活动是单纯消耗性的。幼托、养老和医疗开支将首先被削减,更不用说教育和课后活动了。这些将或者变成足够殷实的人的市场直接中介领域(私有化),或者堕入无工资市场间接中介领域,从而增加了被抛弃的活动。

剩下的情况还有待观察,但是受危机影响国家的趋势已清晰可见。在美国和大部分欧元区国家(德国除外),政府都在削减开支,以减少债务占国内生产总值的比重。希腊、葡萄牙和西班牙这样的国家,甚至还有英国,都在大幅削减医疗和幼托的开支。希腊和葡萄牙的公立幼儿园纷纷关门。在希腊、葡萄牙、意大利和捷克,有报道称,孕妇的产假和福利,以及她们产后复工的权利,都受到了侵害。在英国,国营托儿所接连关闭。对此,一位参与了哈克尼托儿运动(Hackney nurseries campaign)和“女权主义者反击”(Feminist Fight Back)的反资本主义女权主义团体描述道:

全英国的地方政府都开始宣布大量削减对从图书馆、医疗到游乐场和艺术团体、从性侵危机中心到家暴受害人服务的各项社会服务的资金补助。女性受到的影响尤其严重,这在儿童服务方面就有所表现,比如由地方当局和社区开办的托儿所,作为新工党标志、为家长提供各种“一站式”服务的“保障开端中心”(Sure Start Centre)。

在一个有着“大社会”(Big Society)的中央政策理念和“人民在日常生活中、在家中、在社区中、在工作场所中感到有足够的自由和力量来帮助他们自己和他们的社区”的文化,并且首相在这种理念和文化之下亲自提倡将社区服务在“志愿基础”上组织起来的国家里,反国家女权主义者面对着一个难题:

我们的目标是“即于国家内又反对国家”的供给(provision “in and against the state”)。这使争取公共商品和共享资源与劳动的斗争面临一个核心问题:我们如何保证,我们为着再生产自己社区的自治努力不会沦为卡梅伦“大社会”的政绩之一,即承认这样的逻辑:如果国家不提供,我们就自己提供?

2012年在波兰波兹南发生的幼儿园抗争也反映出同样的难题。市政当局为了节省开支,逐渐将所有公立幼儿园转为私立。当其中一所托儿所的员工与家长和活动家一起抗议私有化时,地方当局最终提出托儿所由员工自行管理,但不会给他们提供任何补贴或担保。员工和家长最终拒绝了这个前景暗淡的选项。

不过,有些马克思主义女权主义者似乎很推崇市场间接中介领域活动由女性自我组织,认为这是创造替代性社会的必要一步。例如,西尔维娅·费德里奇(Silvia Federici)在其2010年的文章《原始积累时代的女权主义和共同政治》(Feminism and the Politics of the Common in an Era of Primitive Accumulation)中写道:

如果经济建筑在作为家务(oikos) 的家庭之上,那么历史上成为家庭工人和家庭囚徒的女性必须采取主动,使家庭重新成为集体生活的中心,使它被广泛人民和各种合作形式所贯穿,提供没有孤立和固化的安全感,促进共同财产的分享和流通,并且最重要的是,为集体形式的再生产奠定基础。……需要澄清的是,给女性配置共同化/集体化再生产的任务,并非承认 “女性气质”这一自然主义观念。我可以理解很多女权主义者会觉得这种可能性是“比死还难受的命运”。……不过,正如多洛雷丝·海登(Dolores Hayden)所言,再生产工作的重组以及由此造成的住房和公共空间的重构并不是认同问题;它是一个劳动问题,以及力量和安全感的问题。

西尔维娅·费德里奇是对的:我们确实认为这种可能性比死还难受。她随意引用多洛蕾丝·海登的话来对此作出的回应,忽略了这一点:劳动问题正是认同问题。即便危机中的我们别无选择,只能自组织这些再生产活动(尽管大部分被抛弃的再生产很可能最终被强加于女性之上),我们也一定要对抗这个巩固性别的进程。我们必须实事求是地对待它,它是由被抛弃者的自发组织的、其他人不愿意做的事情。

在这里需要指出的是,就算无工资市场间接中介领域活动和被抛弃者指同一个具体活动,这两个概念还是需要加以区分的。被抛弃者这个范畴特指那些在某种情况下会变得有工资、但由于对国家或资本而言太过靡费因而正在回归无工资市场间接中介领域的活动。市场间接中介领域纯粹是一个静态结构范畴,被抛弃者的概念则抓住了现今这些活动的特殊性质,以及它们的分配进程。我们确实可以说,如果我们母亲和祖母们当中的许多人曾被束缚于市场间接中介领域活动,那么我们如今面对的问题是不一样的。现在的问题不是说,只因为我们无法负担,所以要“回归厨房”。我们的命运是不得不对付被抛弃者。相对于过去的市场间接中介领域活动,被抛弃者已经大幅度地去自然化了。对于它的承担者来说,这似乎并非不幸的命运,而是要和工资劳动一道处理的额外负担。被扔下来处理被抛弃者,是当前性别的丑恶面貌,它帮助我们看到了性别的本质:一种强有力的束缚。

去自然化进程确实使性别可能表现为一种外在束缚。这并不意味着性别的束缚比以前变弱了,而是说它现在可以被视为一种束缚,也就是一种在外在于自身、有可能废除的东西。

总而言之:如果现在我们真能将我们的阶级属性和性别属性视为外在的束缚,那这绝不会是单纯的巧合。又或者会是吗?这个问题对于理解争取废除性别(即通过其生活中所有分离的活动领域都被废除的、无性别个人来进行再生产)的抗争来讲是关键性的。

注释:

[i] 此处原文为sex and gender。Sex与gender的区别在于,前者多指生理上的性差别,而后者则主要指社会性别,即一定社会对男性和女性在言行举止等社会特征方面区别的指认,如认定男性是刚强的,女性是柔弱的。本文的翻译当中,将sex译作“性”,将gender译作“性别”,以为区分。——译者注

[ii] 马克思:《资本论》第1卷,中央编译局编译,北京:人民出版社,2004年,第58页。——译者注

[iii] 马克思:《资本论》第1卷,中央编译局编译,北京:人民出版社,2004年,第197页。——译者注

[iv] 译注:这个术语来自法国女权主义心理分析理论家茱莉亚·克莉斯蒂娃的作品,比如《恐怖的力量》(1980年)。这本书的中文版将此词汇翻译成“贱斥”,但为了让读者更容易看懂,我们却选择译为“抛弃”或“被抛弃(的活动等)”。本文的作者解释,与克莉斯蒂娃的用法不同的是:

‘我们想要用这个概念表达的是通过实际吸纳的过程创造的一系列活动,这些活动不能被吸纳在内,因此也就处于这个过程的外部,但同时也是这个过程的结果。因此,我们想要从术语“抛弃abject”中挖掘的主要意义乃是它的词源意义:ab-jactare,即为被抛弃,抛弃的东西,但是,它仍是这个抛弃它的对象的组成部分。它类似于罗斯维塔.朔尔特(Roswitha Scholtz)的“价值分离”(Wert-Abspaltung)概念,但对于朔尔特而言,价值分离自资本主义开始以来就发生了,所以它是静态的。相比之下,那些通过那些资本主义内实际吸纳的过程从而不断发生的活动,它们排斥与吸纳的动态,才是我们希望在“抛弃”的概念中得以把握的要点。这种动态关系着我们对历史进程的理解,也关系着我们对资本主义生产方式的断代。

与此同时,在某种程度上,抛弃意味着活动的变性和复归,那么它会在我们对被斥活动的主观关系上产生影响。从这个意义上讲,我认为将克里斯蒂娃用来反映它的概念关联起来是一个好主意:即为将贱斥abject所产生的拒绝与抛弃概念关联起来。我们非常自由地使用这种类比,我认为它很好地捕捉了这类对内生的外部者的拒绝,这一历史过程不仅是“客观的”,而且也反映在资本主义内部性别化个体的主观上。

【关于《尾注》:原先的小组组建于2005年的英国布莱顿,成员起初来自《扬弃》(Aufheben) 刊物的参与者,此前《扬弃》与法国的《共产主义理论》(Théorie Communiste)进行了批判性交流。不过随着人员流动和新成员加入,小组变得越来越国际化。《尾注》原先的取向是从现状出发,将各种条件的可能性概念化,概念化的对象除了资本主义生产模式的共产主义超越,还有以这种生产模式为特点的社会所具备的多种统治结构。因此,小组一直关心“共产主义理论”内部的争论,尤其关心1968年后法国极左当中出现的“共产化” (communisation)问题;性别与消灭性别的问题;对当代斗争、运动与政治经济学的分析;剩余人口的动力系统及其对资本和阶级的影响;“种族”的资本主义构成;价值形式理论和系统辩证法;20世纪革命的失败与僵局,等等等等。】

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司