- +1

这类食品慎吃,有致命风险

【重要提醒】国家卫健委紧急发布提示!这类食品慎吃!

导 读:

10月19日晚,国家卫健委官方微信公众号“健康中国”发布提示:慎吃长时间发酵的酵米面类食品。

2020年10月5日黑龙江鸡东县发生一起因家庭聚餐食用酸汤子引发的食物中毒事件,9人食用后全部死亡。现已查明致病食物是被致病菌污染的酸汤子。

北方酸汤子是用玉米水磨发酵后做的一种粗面条样的酵米面食品。夏秋季节制作发酵米面制品容易被椰毒假单胞菌污染,该菌能产生致命的米酵菌酸,高温煮沸不能破坏毒性,中毒后没有特效救治药物,病死率达50%以上。

北方的臭碴子、酸汤子、格格豆,南方的发酵后制作的汤圆、吊浆粑、河粉等最容易致病。2010年至今,全国已发生此类中毒14起,84人中毒,37人死亡。

酵米面中毒的主要原因是使用了发霉变质的原料,虽然通过挑选新鲜无霉变原料,勤换水能够减少被致病菌污染的机会,但为保证生命安全,最好的预防措施是不制作、不食用酵米面类食品。

米酵菌酸耐热性极强

损害肝、肾、心、脑等器官

黑龙江卫健委发布《酵米面食物中毒预防提醒》中提到,米酵菌酸对酸、氧化剂和日光不稳定,但其耐热性强,经煮沸和高压不被破坏,因此不论制成何种食品、采用何种日常烹调方法都不能破坏其毒性。

也就意味着,平时普通加热烹调,对它没有什么用。而食用它导致的中毒,目前没有特效的解毒药!

因食用被椰毒假单胞菌污染的酵米面而发生的食物中毒,对人体的肝、肾、心、脑等重要器官均能产生严重损害。主要表现为上腹不适、恶心、呕吐、轻微腹泻,严重者可出现黄疸、肝肿大、呕血、意识不清、烦躁不安甚至休克死亡。

由于该类食物中毒发病急、多种脏器受损、病情复杂、进展快、病死率高,且目前尚无特效解毒药,中毒后应进行急救和对症治疗。

科信食品与营养信息交流中心副主任钟凯10月11日刊文介绍,米酵菌酸是椰毒假单胞细菌产生的毒素,常见于变质银耳、木耳,云贵地区的吊浆粑,东北地区的酵米面、臭米面、酸汤子等。近几年东南省份出现好几次自制米粉米线中毒等。

椰毒假单胞菌酵米面亚种引起的中毒在黑龙江省时有发生,食品因天气炎热、潮湿,贮存不当而变质。引起中毒的主要食品为发酵玉米面制品、变质银耳及其他变质淀粉类(糯米、小米、高粱和马铃薯粉等)制品。

吊浆粑

但在加工制作吊浆面过程中,由于农村卫生条件普通较差,加之夏秋季节气温高、湿度大,吊浆面中的椰毒假单胞蕈(酵米面黄杆蕈)会污染酵米面(吊浆粑),并大量生长繁殖,食用后易发生吊浆粑中毒。

曾于云南广南县八宝镇百乐村干塘子村,发生过一起米酵菌酸中毒事件,22名村民疑似因食用自制“吊浆粑”后中毒,最终造成多人死亡。其中,一个7口之家有4人相继离世,最小仅6岁。

河粉

最终,广东省市场监督管理局发文,将揭阳食物中毒案定性为米酵菌酸素中毒。

泡过的木耳吃不完,可以倒掉水,放入冰箱保存,因为低温下细菌几乎停止繁殖;浸泡后如果闻到有异味,或者摸到有粘液,说明变质了,赶紧扔掉。

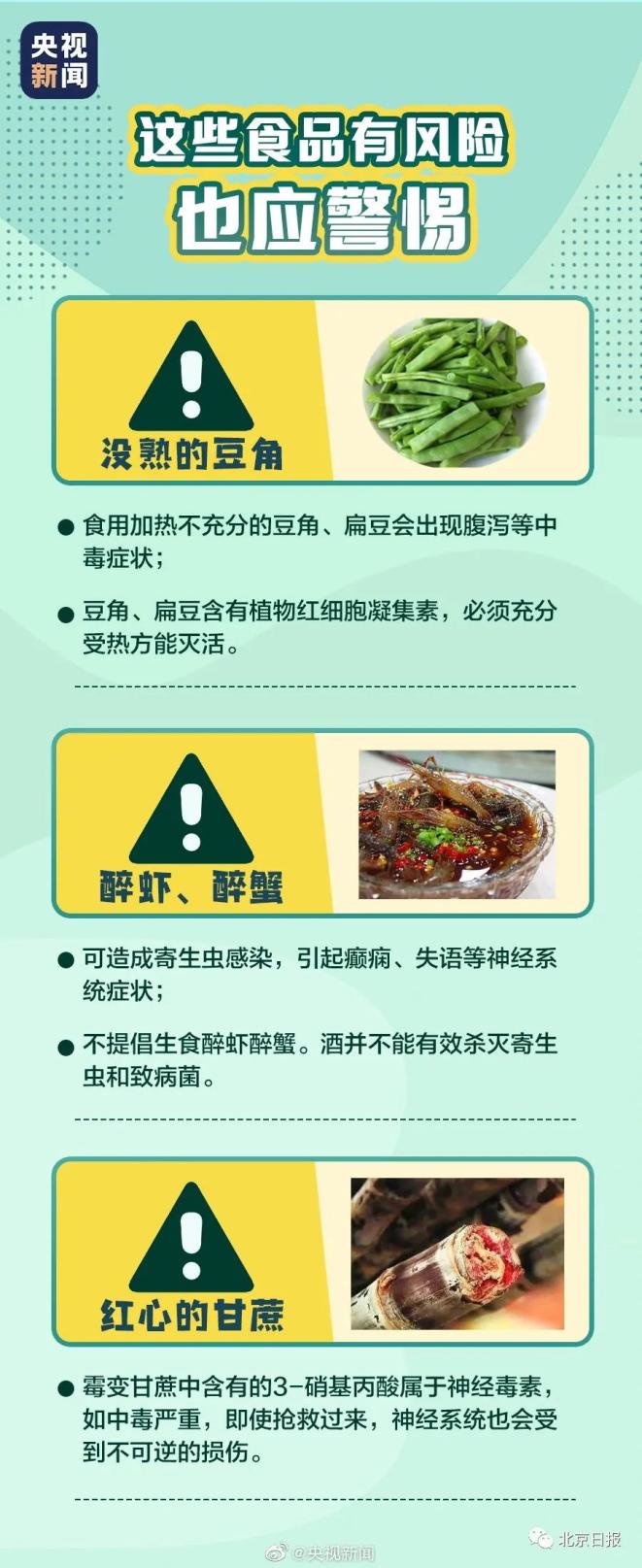

这些食物也不安全!

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司