- +1

蒙田:每件事物都有上百种面向,而我只取其中一面

蒙田说:“我无法让我的主题保持静止,它总是昏昏沉沉、跌跌撞撞,好像天生处于酩酊状态。”

他的随笔天马行空,自由不受拘束,如乱窜的子弹,脱缰的野马。如同福楼拜所说,阅读蒙田 “不要像孩子一样想从中得到乐趣,也不要像野心家一样想从中得到指示。你阅读他的目的只有一个:为了生活。”

蒙田总共写了一百零七篇随笔,有些只有一两页的篇幅,有些则属于长篇,而最近出版的蒙田全集竟达千页以上。这些随笔很少解释或教导人们任何事物。蒙田把自己呈现成一个脑子里想到什么就匆匆记下的人,随时奋笔疾书,不断捕捉心灵的感受与状态。他以这些经验作为向自己提问的根据,特别是某个让他深感兴趣,同时是当时人们关注的大问题。虽然这么说不完全合于文法,但我们还是可以用几个简单的字来概括这个问题:“如何生活?”

只要一想到某种看待事物的全新方式,哪怕只是寥寥数语,蒙田就会改变方向。即使这些想法非常不理性,如同做梦,他还是会把它们记下。蒙田说:

我无法让我的主题保持静止,它总是昏昏沉沉、跌跌撞撞,好像天生处于酩酊状态。

任何人可以自由跟随他的想法,想跟到哪儿就跟到哪儿,就算不想随着他的思绪起舞,也可以在一旁看着他天马行空。迟早,你们的想法会在某一点上交集。

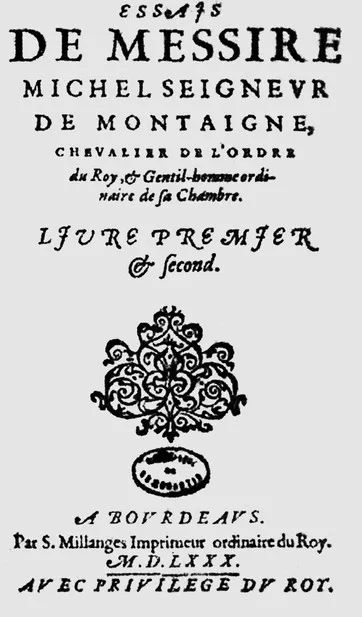

借由这种写作方式,蒙田创造出了一种新的文体,并为这种文体发明了一个新的名词:essais。今日,“essay”这个词听上去就让人觉得单调沉闷。它让许多人回想起在学生时代用来检视阅读成果的练习:将文章里的论证重新说明一遍,然后在开头与结尾分别添上乏味的导言与简单的结论,感觉就像把两把叉子插在已经被啃光的玉米上。这种论述方式也存在于蒙田的时代,但蒙田所说的“essais”并不采用这种方式。法文的“essayer”指“尝试”,essay(当动词使用)某事就是测试或尝试某事,或者是稍作试探。十七世纪的一名蒙田主义者把蒙田的写作方式比作试射一把手枪,看其弹道是否呈一条直线,或是试骑一匹马,看这匹马是否容易驾驭。然而对蒙田而言,即使枪子儿乱窜,马儿飞奔,他也不感到心烦。他倒是乐于见到自己的作品以不可预知的方式呈现在大家面前。

不要像孩子一样想从中得到乐趣,也不要像野心家一样想从中得到指示。你阅读他的目的只有一个:“为了生活。”

福楼拜近乎命令的说法给我留下深刻的印象,于是我以文艺复兴时代的问题——如何生活——作为我的导引绳,让其协助我穿越蒙田复杂、纠结的人生及其身后世界。

01

“别担心死亡——悬于他的唇尖上”

蒙田二十多岁时,因为过度沉迷于阅读古代哲学家的作品,所以脑子里经常萦绕着这种忧郁的妄念。死亡是上古之人永不厌倦的课题,西塞罗以一句话漂亮地总结道:“探究哲理就是学习死亡。”蒙田日后将把这个可怕的想法用作《随笔集》某一章的标题。

蒙田无法摆脱死亡的念头,而他也不想这么做,他仍然深受哲学家的影响。蒙田在早期一篇谈论死亡的随笔中提到“让我们的心灵尽情充斥着死亡”,又说:

让我们随时随地任由自己的想象去描绘死亡的模样。在马儿失足倒地、屋瓦掉落、细得不能再细的针刺入体内时,让我们好好思忖:死亡本身到底是什么?

蒙田最喜爱的斯多葛学派哲人(Stoics)说,如果你经常想着死亡的形象,那么当死亡来临时,你将不会感到惊恐。知道自己已做好万全的准备,你就可以毫无恐惧,自由地活着。但蒙田发现实际上刚好相反。他愈是想象可能降临在自己与朋友身上的各种意外,愈是无法平静。即使他能短暂而抽象地接受死亡,但只要一想到细节,就难以承受。他的心灵充斥着受伤与发烧的景象,还有在他临终前人们围绕在他床边啜泣,或者是“熟悉的手”按着他的额头向他告别的场景。他想象自己躺在墓穴里,眼前的一小圈天光就是人生的最后一幕:他的财产会被清算,他的衣物将分送给朋友与仆人。这些念头非但未能给他自由,反而使他成了“阶下囚”。

目击者后来告诉蒙田,他那时拼命挣扎。他用指甲撕扯紧身上衣,似乎是想减轻身上的重量。“我的胃里涨满淤血;我的手不由自主地往肚子上扯,就像平日抓痒那样,但这并不出于我自己的意志。”他看起来在尝试撕开自己的身体,又像是想把身体拉开,好让灵魂离去。然而,在这个时候,他的内心却异常平静:

我觉得自己的生命就悬于自己的唇尖上;我觉得此时应该闭上眼睛,试着推灵魂一把。当我逐渐软弱无力,准备听任自己离去时,一股愉悦感油然而生。那是一种只漂浮在灵魂表面的念头,就跟其他观念一样,既纤细又脆弱。然而实际上,它不仅让我摆脱一切烦忧,也夹杂着甜蜜的情感,就像人自然而然地进入梦乡。

这个经验远超蒙田早先对濒死的想象。这是一趟真实的进入死亡领域的旅程:他悄悄地接近,然后用嘴唇轻轻地碰了一下。他“尝”了一口,就像人们尝试陌生食物一样。这是一篇有关死亡的随笔:他记述这次经验时,用了“预演”(exercitation)这个词。日后,他将花上许多时间反复重温心灵当时的感受,尽可能精确地重现那时的感觉,并且从中学习。幸运之神给了他一次完美的机会去检视哲学对死亡的认识,但我们难以确知蒙田是否找到了正确答案,斯多葛学派的思想家必然会对他的结论深感怀疑。

此后,蒙田阅读有关死亡的作品时,不再对伟大哲学家无懈可击的论证感兴趣,而是对一般人的感想投以更多的关注,特别是那些在“虚弱而恍惚”的状态中感受过死亡的人。

人们也许希望死的时候能像马尔克里努斯一样感到愉快,但蒙田学到某种更令人惊讶的东西:即使他的身体不断抽搐与扭动,在旁人看来是饱受折磨,他本人却在享受马尔克里努斯那样的愉快以及漂浮的感觉。

02

“多读书,然后忘掉你读的那些,把自己变笨一点”

蒙田在七八岁时找到一本不属于他那个年纪的孩子阅读的作品,这部作品将改变他的人生,那就是奥维德的《变形记》(Metamorphoses)。这本书收集了大量古代神祇与人类不可思议地变化外形的故事,要说文艺复兴时代有什么书与这部作品最为相似,大概非童话大全莫属。《变形记》与格林童话、安徒生童话一样,充满恐怖而有趣的内容。它迥异于学校的课本,足以让充满想象力的十六世纪男孩一边读一边瞪大眼睛,两只手因为害怕而紧抓着书不放。

蒙田更想知道人们真实的作为,而不是谁想象人们做了什么,因此他的喜好对象很快就从诗人转变为史家与传记作家。蒙田说,从真实的人生故事中,你可以看到人性极其复杂的一面。你不仅能学习人的“多样与真实”,也能了解“人的性格是以千奇百怪的方式组合而成的,而人无时无刻不面临着各种威胁”。在所有史家中,蒙田最喜欢塔西佗,他说自己曾一口气读完他的《历史》(History)。他喜爱塔西佗从“私人行为与性格”的角度来分析公共事件,也惊讶于塔西佗如此幸运地活在一个“诡谲而极端”的时代,就和他自己一样。事实上,蒙田提到塔西佗时表示:“你可以说,塔西佗描写的是我们这个时代。”

蒙田喜爱普鲁塔克的写作方式:描述各种形象、对话、人物、动物与事物,而不是冷冰冰地陈列抽象的说辞与论证。蒙田说,普鲁塔克的作品充满了“事物”。如果普鲁塔克想告诉我们活得好的诀窍在于知足常乐,那么他会讲故事来说明这点,例如有人朝自己的狗扔石头,结果没砸中狗,反而误伤了后母,这人于是叫道:“也没那么糟嘛!”如果普鲁塔克想说明人总是忘记生活上的许多好事,而惦记着坏事,那么他会说,苍蝇没办法安稳地停在镜子上,因为光滑的镜面会让它四处滑动,除非落在粗糙的表面,否则它不可能立定脚跟。普鲁塔克从不留下完整的结局,但他开启的各项主题却延伸出各种可供探索的可能。他表示,我们可以随心所欲地谈论任何主题,但他不是引导话题的人,我们可以自由决定是否要接着他的主题谈论下去。

蒙田也说自己最缺乏的就是努力,无论阅读还是写作都是如此。“我随意翻览这本书,然后又匆匆翻阅另一本书,”他写道,“毫无次序也毫无计划,得到的全是片段的印象。”如果蒙田发现有人觉得他是一名治学认真的学者,他可是会发火的。有一次,他意识到自己说了书籍可以抚慰人心这种话,便随即补上一句:“其实我跟那些不知书为何物的人没什么两样,我几乎不看书。”他讲话时也经常这么起头:“我们这种几乎不碰书的人……”蒙田阅读的原则是从奥维德那里学来的:读书是为了追求乐趣。“如果遇到艰涩难懂的书,”他写道,“我不会继续苦思下去,我的做法就是放下这本书。我不做没有乐趣的事。”

03

经历爱与失去

蒙田遇见拉博埃蒂是他二十五岁左右时的事。两人都在波尔多高等法院工作,见面之前均已耳闻彼此的大名。拉博埃蒂听说蒙田是个坦率而早熟的年轻人;蒙田知道拉博埃蒂是一名前途看好的作家,他的手稿《论自愿为奴》(De la Servitude volontaire)在当地流传,引发不少争议。

虽然拉博埃蒂提到蒙田时像个循循善诱的长者,但他的关怀却不像家人间的情感:“蒙田,你我紧紧相系,这不仅出于天性,也基于德行;这是爱的甜蜜引诱。”蒙田在《随笔集》里也用相同的口吻表示友情攫住了他的意志,“引领我的意志融入拉博埃蒂的意志之中,两者合而为一”,而友谊也攫住了拉博埃蒂的意志,“引领他的意志融入我的意志之中,两者合而为一”。这种说法看似诡异,但在当时并不罕见。在文艺复兴时代,虽然关于同性恋的暗示令人惊恐,但男性好友在书信往来时却时常表现得像热恋中的青少年,而时人也习以为常。与其说他们彼此爱恋,不如说他们爱上了崇高的、理想的友谊,如同希腊与拉丁文学表现的那样。

他们表达友谊时使用的语言非常醒目,不仅拉博埃蒂的十四行诗如此,蒙田在随笔中也形容他们的友情具有超验的神秘性,像爱的狂潮般将他们席卷。蒙田平日的稳健与独立,在提到拉博埃蒂时消失无踪。他写道:“我们的灵魂融合得天衣无缝,无法分离。”任何文字都无法形容这种关系,他在页缘写下注记:

如果你硬要我说明我为什么爱他,我觉得这实在难以说清,只能说:因为是他,因为是我。

《论自愿为奴》谈的是历史上的暴君为何能轻松地支配群众,明明群众只要拒绝被支配,就能让暴君的权力瞬时瓦解。民众不需要革命,只要停止合作,不提供奴隶与阿谀者来支持暴君,便能推翻暴政。

拉博埃蒂相信,暴君可能使用某种手段来催眠人民——在拉博埃蒂那个时代还没有“催眠”这个词。换句话说,就是人民迷恋上了暴君。他们丧失自己的意志,以暴君的意志作为自己的意志。“一百万人可悲地让人在脖子上架起牛轭,不是出于强迫,而是受惑于君主的名号”,真是一幅可怕的景象,“其实他们根本不需要惧怕,因为君主只有一个人,而且他也不值得众人敬爱,他总是野蛮而毫无人性地对待臣民”。然而,民众就是不愿从梦中醒来。拉博埃蒂叙述这些人仿佛中了巫术。如果巫术只迷惑了少数人,那么施法的人可能会被绑上火刑柱;然而当整个社会都被蛊惑时,就不会有人质疑巫觋了。

无政府主义者与自由意志主义者最赞赏拉博埃蒂的地方,在于他与甘地颇为相似的观念:要让社会从暴政中解脱,要做的事情只有一项,就是宁静地拒绝合作。有一篇今人写的序言指出,拉博埃蒂鼓励人们进行“匿名的、低调的、个人式的革命”——这是人类所能想象的最纯粹的革命。“唯意志论者”援引拉博埃蒂的观点来支持自己的论点,认为应该回避一切政治活动,包括民主投票,因为它会产生一种假象,好像国家会因为投票选举而具有正当性。早期有些唯意志论者基于这一点而反对妇女持有投票权:既然男人不应该投票,那么女人也不应该。

蒙田与拉博埃蒂的深厚感情有助于解释为什么这两个人的写作风格如此类似。他俩无话不谈,完全融进了彼此,但这并不是作家与笔名的相融,而是共同发展出他们的观念和思想的两个作家的相融。他们经常争论,经常意见相左,但也不断“吸取”彼此的观念。在他们相处的短暂时光中,蒙田与拉博埃蒂一定时常从早晨聊到深夜。他们谈论习惯,反对既有的观念,改变观看世事的角度,讨论暴政与个人自由。起初,拉博埃蒂把自己的观念陈述得较为清楚;而后,蒙田或许逐渐超越了他,并开始从拉博埃蒂未尝试过的角度来思索风俗与观点。最后,这些想法全汇聚到《随笔集》之中,这本书也成为从各方面表彰拉博埃蒂的作品。蒙田与拉博埃蒂的心灵紧紧交织,即使运用世界上最具批判性的工具,也无法将它们分离。

04

“做没有人做过的事”

他写作的方式违背常规,不遵循普遍的范式,而是自然地带出谈话的韵律。他省略了连接,跳过推理的步骤,只引用材料而不做任何处理,其作品就像刚切好的一块牛排。他如此写道:

我不看事物的整体。每件事物都有上百种面向,而我只取其中一面,有时只是舔一舔,有时只是扫过表面,有时则用力拧到骨子里去。我刺了一下,但没有刺得很宽,而是尽可能地刺得很深。我最常做的事就是从一般人想都没想过的角度来看待事情。

最后一句话无疑是真的。在最初写作的时候,蒙田就已经采用“拐弯抹角”的叙述手法;到了十六世纪八十年代,这种手法变本加厉。《论马车》一开始讨论一些作者,然后稍微谈了一下喷嚏,两页过后,终于说起本篇该谈的马车,却是匆匆带过,剩下的篇幅则全用来谈“新世界”。

蒙田的《随笔集》起初呈现出传统作品的风貌,从伟大的古典作家的花园里采集一束花,加上对外交与战场伦理的全新思考。然而,一旦打开书本,这束花马上就像奥维德的生物一样变成畸形的怪物,但只需一样事物就可以将它们联系在一起,那就是蒙田。在违反传统方面,几乎没有人比他更彻底。这本书不仅古怪,而且原本应该谦虚地隐没在背景里的事物,居然凸显为主轴。蒙田是这本书的引力的核心,随着这本书随后不断出现各种变化,乃至于必须负担起沉重的额外枝干、装饰、行李与杂乱的身体部位,这个统合一切的核心变得愈来愈强大。

05

“时时回顾,但从不后悔”

蒙田虽然持续回顾自己的作品,但几乎未曾删改过既有的内容,只是不断地添加扩充。蒙田始终“热爱命运”,对自己写下的东西从不感到后悔。无论发生什么事,他都欣然接受。

蒙田知道过去做的事对他来说已无意义,也认为当下的他已与过去完全不同,因此逝去的就让它逝去,无须牵肠挂肚。过去的蒙田就像宴会里的人群一样五花八门。他从未想过要对满屋子的熟人指指点点,因为每个人都有自己的理由与观点来解释自己的行为,所以他也从未想过要对过去的自己说三道四。“我们每个人都是拼凑起来的,”蒙田写道,“我们的气质与性情无定形且多样,每个部分、每个时刻的我们,都呈现出不同的样貌。”世上不存在单一的整体性观点,可以让人回味与建构一个首尾连贯的自己。蒙田从未试图将过去的自我从生命中抹去,因此他也没有理由对自己的作品这么做。《随笔集》伴随他成长了二十年,每一篇随笔都原封不动地存在着,而蒙田也乐于维持它们原来的样貌。

最后唯一能阻止他的,是死亡。一如弗吉尼亚·伍尔夫所言,《随笔集》的停止不是因为它抵达了“终点,而是在全速前进时戛然中止”。

“懂得放手”

蒙田很清楚,从作品出版那一刻起,他就再也无法控制自己的作品。而其他人可以随心所欲地处置它:他们可以把它编辑成奇怪的形式,或诠释出自己从没想过的意义。

蒙田也知道,在阅读的过程中难免会有拣选,他每拿起一本书都会这么做。如果这本书相当乏味,他的做法更为决绝,会将它扔到一旁。蒙田只读他觉得有趣的书;他的读者与编辑在读他的书时也是如此。每个读者只选择《随笔集》中他们喜欢的部分阅读,每个读者都有自己的“《蒙田随笔集的精神》”,就连学者也是如此。

事实上,或许学者比一般人更倾向于这么做。令人惊讶的是,现代评论家重新混合与改造蒙田,让蒙田与他自己和他们那个群体更加相像。正如浪漫主义者发现浪漫主义的蒙田,维多利亚时代的道德家发现道德主义的蒙田,英格兰人发现带有英格兰气质的蒙田,在二十世纪晚期掀起风潮(并延续至二十一世纪)的“解构主义”或“后现代主义”评论家们,很高兴地发现了他们想要看到的:一个具备解构主义与后现代主义倾向的蒙田。当代评论家太熟悉这些蒙田,必须花费大量力气跳出自己的立场,才能看清蒙田的样貌:一种人造物,或至少是充满创意的重新混合物。

后现代主义者认为世界是不断变化的意义系统,因此留意的是曾说世界是舞动的跷跷板、人类“多元而起伏”,且“每个人的内心似乎都有两个我”的蒙田。他们认为客观的认知不可能存在,因此深受蒙田关于视角与怀疑的文章吸引。(本书与其他作品一样,也受到这种倾向的吸引,因此算是一种时代产物。)这是欺骗,也是谄媚。人们阅读手上的《随笔集》,如同《白雪公主》(Snow White)里的皇后看着自己的镜子。你甚至还没问起那个只会存在于童话里的问题,镜子便已低声回道:“你是世界上最美丽的人。”

长久以来,真正躺在分析师躺椅上的病人(即那些急需解梦之人)不是《随笔集》的文本,也不是蒙田,而是批评家自己。这些“文学侦探”把蒙田的作品当成藏宝库,从中找出通往未知事物的线索,同时又将这些线索与原本的脉络分离;这些人因此让自己堕入开启潜意识的精巧把戏中。这种做法与算命师将杯中茶叶挑出来摊开,或心理学家运用墨迹作测验的技巧没什么两样。人们随机地找出线索,将它们拿到原有脉络以外的地方,然后注视着它们,看看能够想出什么。结果不可避免地会跟《蒙田随笔集的精神》一样,答案都是基于读者自身的喜好与突发的念头而产生。

一部真正有野心的作品,一定能接受诠释,也一定能接受被改得与原来大不一样。蒙田在艺术上接受这项原则,在生活中亦然。他甚至乐在其中,愿意让人们从他的作品中产生奇怪的想法,并根据自己的需要加以改编。顺其自然,不掌控自己的作品,你可以从希腊化时代的“热爱命运”中悟出一些道理:乐天知命。以蒙田来说,“热爱命运”是“如何生活”这个大问题的解答之一,这个答案也使蒙田的作品获得永恒的生命。蒙田遗留下来的并非不完美、模棱两可、不适切或容易遭受扭曲的东西,而是更好的东西。

人们想象蒙田会说:“主啊,让世人误解我吧。”

文字丨[英]萨拉·贝克韦尔 文,黄煜文 译;浦睿文化·湖南人民出版社;2018-7-20

图片丨网络以及Kasia Derwinska 作品

转自 | 楚尘文化

原标题:《蒙田 | 每件事物都有上百种面向,而我只取其中一面》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司