- +1

谭维维深夜崩溃:这里藏着11种女人的人生

原创 她姐本人 她刊

文 | 湾湾

10月14号,一条 #谭维维承认羡慕流量歌手# 的热门新闻,闯入了大众的视线。

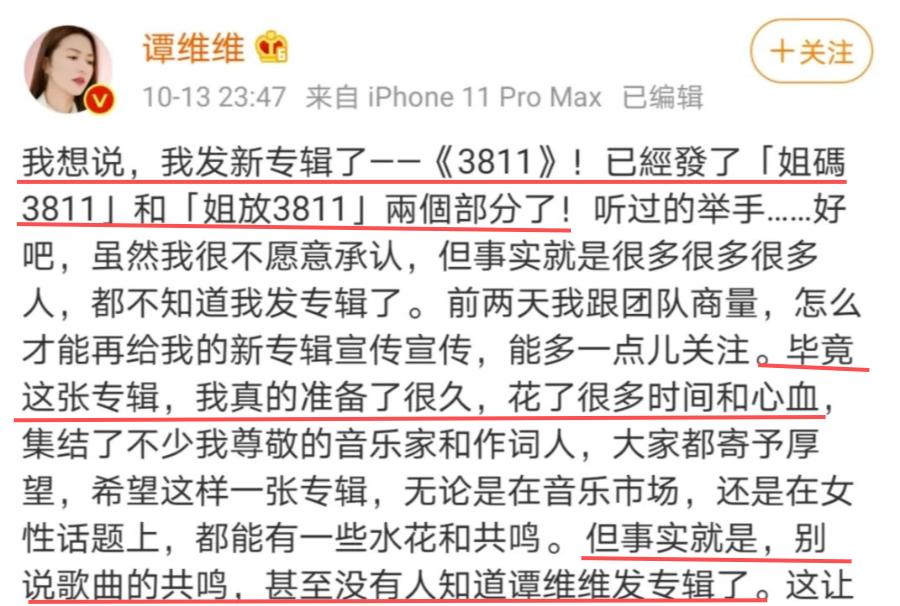

她说自己发布新专辑《3811》已久,耗尽心血,但却石沉大海。

“本希望无论是在音乐市场,还是在女性话题上,都能有一些水花和共鸣。

但事实就是,甚至都没有人知道谭维维发专辑了。”

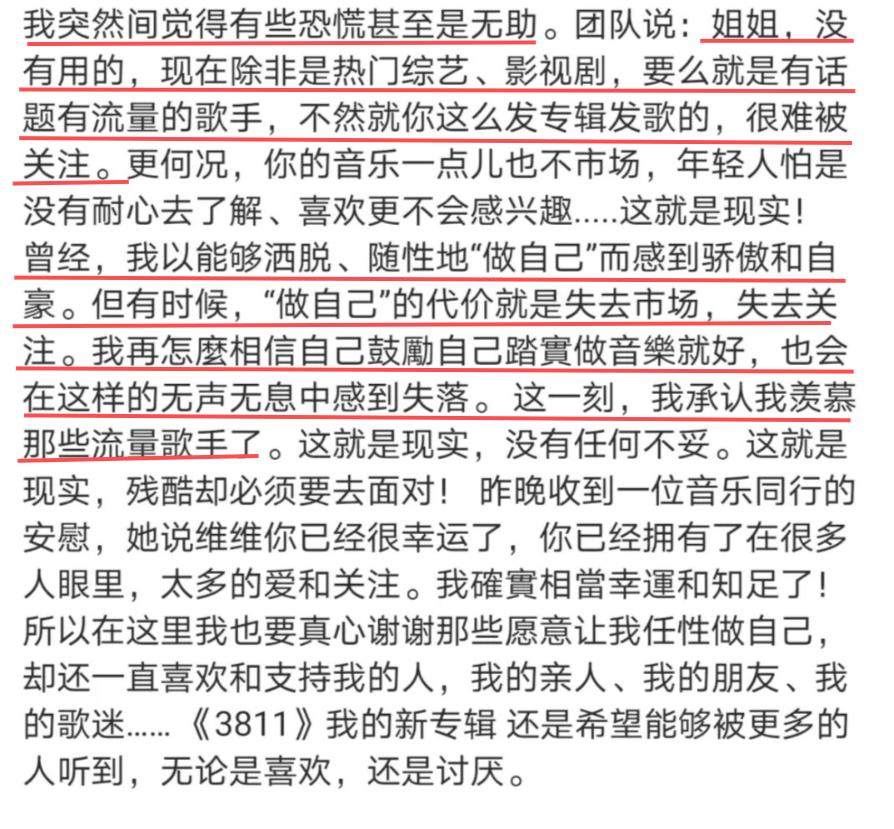

“曾经,我以随性地“做自己”感到骄傲和自豪,但代价就是失去市场,失去关注。

这一刻,我承认我羡慕那些流量歌手了。”

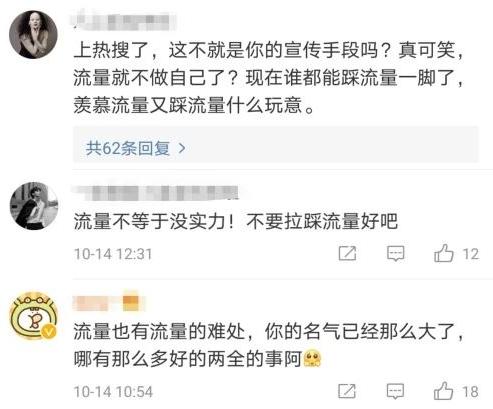

有人骂她拉踩流量,实在太酸;

有人觉得她卖惨装可怜,只为了博人眼球;

有人替流量鸣不平,说他们备受质疑太不容易。

这还是我们认识的那个霸气彪悍的谭维维了吗?

曾经的她,可是一副谁都敢怼、谁也不怕的模样。

一贯以不甘妥协的面目示人,这次却放下姿态,言语间尽显无奈和卑微。

她唱得了民族,也玩得了摇滚,还能驾驭世界音乐。

《乌兰巴托的夜》、《缘分一道桥》、《如果有来生》,都称得上传唱经典。

连续三年登上春晚舞台,把陕西的「华阴老腔」展示给大众,令人动容。

听起来似乎不可思议,但就是已发生的现实。

说真的,就连她姐也是看到热搜才来听的歌。

里面共有11首歌,就像是11位女性的故事合辑。

每首歌都以人名做歌名,并通过不同的音色旋律,来表达不同的人物性格。

而她们实际上代表着11种独具特色的女性群体。

最动人的除了旋律,更有这些女性背后的故事。

一往无前的单亲妈妈

风啊再柔软些吧

夜已深 但我们还不能停下

穿过城市的空荡

方向盘后流浪的家

这首歌的主人公,和周迅在短片《女儿》中主演的原型是同一位—

武汉的45岁单亲妈妈李少云。

接受过很多好心人的温暖,也曾被居心叵测的恶意所伤害。

就在今年的1月初,她在众目睽睽之下,

被一个寻衅滋事的流氓,抄着铁棍骑在身上毒打,还闹到了派出所。

但她不敢以此做赌注,生怕对女儿造成一丝伤害。

所以从始至终,她未曾动心,一概拒绝。

她宁愿独自守着女儿,哪怕是挤在武汉8平方米的公寓里,也觉得安心。

明年,女儿就去上学了,“流浪”的旅程暂时可以告一段落。

但生活的路途依旧在继续着。

她们独自挑起生活的重担,又饱含对孩子的歉意和愧疚;

她们不一定是错误的酿成者,却一定是悲剧的承受者。

为了撑起孩子的一片天,单亲妈妈们努力奋斗着,微笑着面对生活的苦涩。

质朴善良的花甲老人

孩子们都已见过大世面

你还在用阴历 计算着时间

孩子们都在聊着价值观

你还是喜欢听 他们说方言

歌词句句真实戳心,

诉说出两代人之间难以逾越的代沟,还有老人们无法言说的无奈。

董玉方曾给许飞写过《父亲写的散文诗》,

他的母亲是一位未曾接触过网络、文化程度不高的60岁老人。

据国家统计局的数据显示,我国60岁以上的老年人,仅有 23%会上网。

这些老人,年轻为了生计奔忙,为了家庭劳碌;

年老后,却被排除在社交生活之外,时刻饱受着与周围格格不入的尴尬。

随着年岁的老去,退休后失去了熟悉的圈子,产生心理落差;

随着生理的衰退,老人们遭受疾病,或是痛失挚爱。

当与社会的联结被迫切断,他们却只剩下无能为力。

让他们觉得自己早就被忘得一干二净。

听着这首歌,想起了家中的祖父祖母、外公外婆。

以后记得走慢一点,等等身后蹒跚、不知所措的他们。

爱美时尚的女性消费群体

喧哗与骚动 这万物的短暂

给我平庸的内涵

再谈谈条件 还有几年可野蛮

“买买买”是外界给她们的标签。

形容她们的词汇有很多,炫耀型消费、冲动型消费,

似乎「理性消费」这个词永远与她们不搭界。

大多数女人在追求潮流前卫的同时,也会量力而行,考虑实际情况和需求。

社会上的刻板印象和固有偏见根深蒂固,

把适度消费也曲解为无脑盲从,对女性群体其实并不公平。

爱好购物并不应该和爱慕虚荣划等号。

有很多男人对于自己钟爱的车子鞋子、电子产品,也不惜一掷千金。

却从没有人抨击他们是为了炫耀。

特立独行的传奇才女

在夜晚 一切规则宣告破碎

只为你心似水

如果爱有罪 那么我们认罪

从此视死如归

她的人物原型,要追溯到唐代的一位传奇女诗人 — 鱼玄机。

五岁便能背诵数百首诗章,七岁开始学习作诗;

十一岁时,她的习作在长安文人中传诵,成为人人称道的诗童。

但鱼幼薇最引人注目的,除了她惊人的才华,还有大胆的作风。

本人亦是个抛却世俗偏见,敢爱敢恨的奇女子。

她在十几岁时,便爱上了当时名满京华的诗人温庭筠。

但不久后随着他离开长安,这段暗恋无疾而终。

但不足李亿的原配夫人对她百般刁难,不足三个月,鱼幼薇就被休出家门。

鱼幼薇被送进道观,改称道号“玄机”。

心存不甘的她,在道观贴出告示:鱼玄机诗文候教。

鱼玄机开始广结天下才子,被无数文人墨客爱慕和追捧,活得潇洒恣意。

但即使千年之后的今天,女性又何曾真正摆脱过审视和束缚?

不同的时代,却有着相似的悲伤。

除了她们,还有年过半百、洒脱无畏的小镇售票员《章寸仙》;

青涩稚嫩、目光清澈的彝族少女《阿果》;

致敬梅姐,歌颂爱情的《如花》...

每首歌,都有着独特的意义。

无畏、勇敢、执着、信念、轻柔、刚强...

迷幻、从容、邪魅、果断、传奇、共鸣...

这些歌带着不同的关键词,却扣响一个共同的主题:

关爱女性。

“风头已去”的「谭维维」们,如果就这样被裹挟,被吞没,何尝不是听众的损失……

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司