- +1

原以为“消化不良”,却发现肠内肿瘤已长了十年

原创 彼特 丁香医生

也许是老天觉得这年生日过得太平淡,竟然在年底给我补上一份沉甸甸的大礼。

当济南进入初冬,大明湖畔的柳叶开始扑簌簌地凋落,街上的行人都裹紧棉衣。这个时候,我的工作却到了如火如荼、年底冲刺的时候。

中年男人的生活大家都懂,抽烟喝酒不少,加班应酬颇多,一日三餐难全,烧烤火锅常有。11 月接连几个客户来访,作为业务骨干的我自然要好好弘扬一下山东的酒文化。

几顿大酒喝下来,我有了点「难言之隐」:肚子总是在不合时宜的时候一声高歌,带着拐弯的声调,唱歌剧似的,尤其是坐电梯或开会的时候颇为尴尬。

老婆大鱼买了些消食片、肠炎宁、益生菌之类的常用药,我吃了一周多,肚子却「歌声依旧」,而且开始便秘了。

尽管能吃能睡,不痛不痒,我突发奇想地跟大鱼说:「陪我去做个肠镜检查!」。

但这个时候,我是万万想不到,癌症这种东西会跟我消化不良的症状有关联。

12 月 4 日,到中心医院开单子、缴费,预约到次日中午的肠镜检查。

拿着一袋子泻药和一个 750 毫升的大纸杯,我预备回家来个世纪大清肠。

第一杯顺利下肚,没啥反应。第二杯喝到一半,肠子开始绞动,跑去马桶上蹲了好一会儿,任务失败。等到第三杯,肚子已经装不下了,喝一半直接吐了出来。

「难道是泻药不够劲儿?」

「走,再去医院开点儿!」

我拖着肚子,大鱼拖着我,打一辆的士就直奔医院。

急诊的医生直接给开了灌肠,那时医生和我们都没有往别的方面想,毕竟我看着年轻,除了拉不出来、肚子胀痛,也没别的症状。

灌肠开始了,护士拿着管子和药水进来,温柔地让我躺在病床上,我羞涩地褪下半截裤子。

但这次还是败兴而归,排出来的只是灌肠的药水......

怎么拉不出来呢?医生欲言又止,让我们去做了加急的腹部 CT,结果是:

「肠管扩张,积气积液,肠梗阻所致可能性大。」

胃肠科的医生过来了,简单看了一眼报告便说:「住院吧,这就是肠梗阻了。」

我住院了。

换了病号服,挂上吊水,才有了住院的真实感。

医生叫大鱼去办公室,说要补一些住院的手续。她回来转述医生的话:先禁水禁食,打针消炎,估计是肠道有炎症,只要肠道的东西能排出来就没事了。

灯光下,我总觉得大鱼像是刚哭过,心下感觉不好,开玩笑说:哭啥呀,我还活得好好的呢!她没好气地拍我一掌,打了个哈欠说太困了,支开陪护床,在我旁边躺下。

后来我才知道,那时医生告诉她:依照临床经验来看,肠子里长了东西,还挺大了才会造成梗阻。至于良性还是恶性,要等肠镜的时候切片做活检,但以他们的经验,结肠癌基本是没跑了。

而我也并没有表面那么淡定。

父亲得过直肠癌,便秘,便血,消瘦……我对这些症状很熟悉。肠癌的遗传几率是相对较高的,但我目前还只是胀气和便秘,心里仍留着几分侥幸。

我和大鱼背对背躺着。

回忆起来,我俩也是颇能折腾的两个人。自从 2010 年在深圳工作时认识,次年结婚,至今已过去十年。

我屡次创业,挫折或失败大鱼都没有怨言,任由我折腾不休。大鱼的工作,从外贸到旅游业,满世界乱飞,我也任由她天高海阔。我们也默认不需要一个孩子绑住对方,直到今年,双方都感觉年龄大了,刚把造小孩的计划提上日程,这时命运却给我这么一场特殊的安排。

不知道这次的病症抽丝剥茧,我们两个最终会去向何方。

医生来查房了,拉开被子,医生按了两下,再敲一敲,拍一拍。砰砰脆响,好家伙,沙瓤的!

「医生,如果还是拉不出来,怎么办?」我问道。

「周一早上再灌肠, 做肠镜看看,说不定镜子通到那里,能给怼开了。」医生说。

「要是怼不开呢?」

「那,恐怕就必须得手术了」医生斟酌后回答。

我和大鱼在病房面面相觑。

转眼到了周一上午,准备做肠镜。

我腹部胀痛难忍,而且已经四天没有尝到饭食的滋味儿,非常虚弱。

大鱼租来轮椅,推上 140 多斤的我,挪到肠镜室外等着。

那天是 12 月 9 日,济南的天空灰蒙蒙的,已经有一周没见到阳光了,越发阴冷压抑。医院里开了暖气,但楼梯口的冷风还是嗖嗖灌进来。我的虚汗浸透了病号服,忍不住瑟瑟发抖。

终于叫到我的名字,大鱼被撇在肠镜室门外。

躺在病床上,想象中的做肠镜的剧痛没有到来,凉飕飕的肠镜顺利前进。我的脑袋就冲着电脑屏幕,可以清楚地看到肠镜在体内游走的景观。

没多久,肠镜停下了,屏幕上赫然是一团让人心跳加速的肉体,啊不,是肠体。

我还等着肠镜一鼓作气,冲过阻碍,帮我打通梗阻呢,医生却开始退镜了。

主治医生出去了两分钟,随后大鱼进来帮我坐上轮椅。

看她脸色显然是跟医生沟通过了,这个一贯神经大条的姑娘明显六神无主,眼神飘乎乎的。

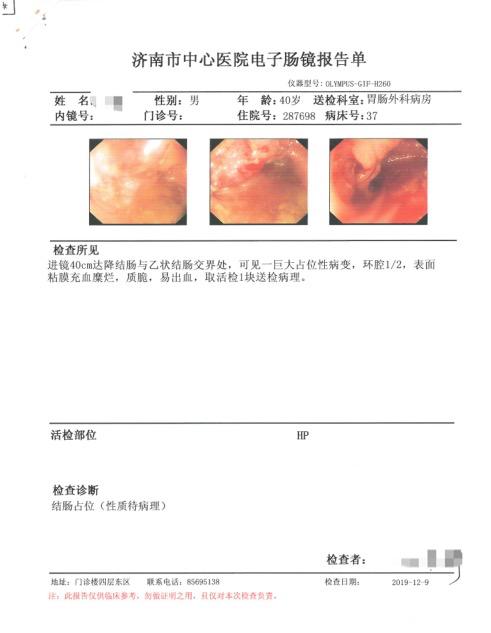

肠镜报告出来了:

「进镜 40CM 达降结肠与乙状结肠交界处, 可见一巨大占位性病变,环腔 1/2, 表面粘膜充血糜烂,质脆,易出血。」

我心里咯噔一下。

自己本身就是做健康医疗行业的,加上父亲得过直肠癌,这个描述意味着什么我心中有数。

肿瘤。恶性。癌症。

三个词汇挨个出现在眼前,像放映 PPT 时那般逐渐加粗、放大。

从消化不良到结肠癌,这跨度俨然太大,一时间紧张和恐惧感狠狠地擂动心脏。

回到病房已是中午,大鱼假装出去买饭吃,其实是躲出去打电话了。她以为我还不知道,我也装作不知道。独自躺在病床上,我连给谁打个电话说一说的欲望都没有,似乎不说破,还能假装这个事情不存在。

下午两点,拍了一个增强 CT 后,医生决定立刻手术。

我们还想等等,医生却道出严重性:肠道随时可能发生穿孔,一旦粪便泄露到腹腔,将会造成很严重的后果。

一边大鱼还在医生办公室签「生死状」——知情书、手术同意书等等,另一边护士已经推着手术车来接我了,顺便给我插上胃管,经过鼻腔伸向胃里,我忍不住干呕,却在呼吸的间隔被护士一截一截地塞了进去。

电梯里,金属色的车子,顶灯惨白,蓝色无纺布的被褥,插着管子的我,这景象看起来也有点瘆人。

到了手术室门口,大鱼扯出一丝笑容说,没事的,小手术,别害怕啊。

整个手术过程我处于麻醉状态,晕晕乎乎就过去了,但对大鱼来说却是完全不同的事情。

手术进行了两个多小时,喇叭突然喊起来:吴 XX 家属!

大鱼连滚带爬冲过去,一脸悲壮。

「别慌别慌,人没事。」主刀医生赶紧稳住局面。

本来手术计划很简单:打开腹腔,先清理肠道粪便,然后切掉肿瘤前后的肠子,把淋巴筋膜剥离,最后把两头的肠子一接,完事儿。

然而,微创腹腔镜探查后,发现肠内情况太差,肠管组织已经挤成一团乱麻。

微创手术是不可能了,于是从肚脐切开一个十几公分的切口,拿机器吸出堵在肿瘤上方的粪便,然而此时肠子迅速水肿,肠系膜多发血栓。

「现在倒也可以切掉那截有肿瘤的肠子,但是没办法做到充分剥离淋巴和筋膜, 万一做得不干净,以后复发转移的机率是很大的。」医生这么说。

「您的意见呢,怎么处理?」大鱼脑袋一片空白。

医生说:「在横结肠的位置造瘘,也就是做一个人造肛门,暂时通过这个通道来排便。术后恢复一段时间,开始做几次化疗,等三个月左右肠内消炎消肿了,肿瘤也缩小或稳定了,再进行二次手术, 切除肿瘤,并将造瘘口还回去,也就是还纳。」

肿瘤、造瘘、化疗、还纳,一个个熟悉或陌生的词汇从医生口中说出,大鱼完全没有概念。

切,还是不切?时间就是生命啊。大鱼一咬牙:不切,造瘘吧!

晚上八点多,我从手术室出来,半梦半醒间看到大鱼在门口等着,鼓着两个红红的大眼泡。麻药劲没散,感觉舌头不受控制,我挤了挤一只眼睛,扯了扯嘴角,严重大舌头地安慰她:「没事。」

说完这句话,我就又睡了过去。

次日清晨,医生剥夺了我作为病人赖床的权利,肠道手术后如果不及时活动,肠粘连将会是一个很大的隐患。我咬咬牙,撑住大鱼的手臂就站起来了!

比起扯着伤口下床更痛苦的,就是在清醒后,我得知原本玉树临风的肚皮上,除了几个狰狞的伤口,还多了个相当不美观的装饰——造瘘口,以及三个月后,我还得接受一次手术。

大多肠道出问题的人都需要造瘘,这个不罕见,位置一般在侧腹。可我的眼神往下瞟了一瞟……

胃的下方一点点,正中间?!我的新肛门安家在这里了?

一截红彤彤的肠管,被缝在肚皮上,外面套着一个「造口袋」,接着我的......屎。

大鱼担心我醒后无法接受手术结果,我却担心大鱼能否接受得了重病的我,她发现我平静地接受了造瘘和还要二次手术的情况,我发现她也毫不嫌弃地开始端屎端尿,细心照顾。

俩人都暗暗松了一口气,真是患难夫妻啊……

夜里,忙碌一天的大鱼躺在窄小的看护椅上,身上搭着羽绒服当被子。

从入院开始,她给我的反应是仿佛这只是一场感冒,打针吃药就能康复。我却想了很多,以后我们还能回到之前的生活吗?

大鱼以前的工作满世界跑。一个人在肯尼亚的大草原上看动物大迁徙,一个人去坦桑尼亚的海岛看海龟,一个人去洛杉矶的环球影城坐过山车,一个人去逛土耳其的蓝色清真寺。

她总是兴高采烈:「你知道这里多美吗?以后要咱俩一起去旅行!」

但每次我都说,好啊,等我忙完这阵,等我休年假,等我拿到那笔回款,等…… 以后。

还能有机会吗?我的身体能否经受旅途的劳顿?这个造口能否顺畅地回纳到肚子里?我是否需要终日往返医院?何况我无法预计生命的长度,不知道康复的日子是近在咫尺,还是遥遥无期?

随口的等一等,可能造就生命中无法填补的遗憾。

术后几日,我渐渐熟悉了我肚皮上的新肛门——造瘘口。

这个肚皮上的粉色肠管立竿见影地解决了我的梗阻问题,它下面的肠管和菊花将歇业三个月。

一开始,我嘴里喝着水,造口没一会儿就向外冒水。

等能吃些饭菜了,两三个小时后,一些食物也以原本的面貌跑出来了,我总以为是肠子漏了。

带着造口袋也是一个很尴尬的事情,裸露的肠管开口处翕动着,总有液体或食物残渣流出,像严重腹泻时的无法自控。

当造口袋的卡扣打开,一股不可描述的气味溢出,配合袋内物体的青黄之色,我自己都忍不住卧槽一声。

只要掀开衣服,就像把自己菊花展示给别人看,我强自镇定地不遮挡、不瑟缩。我太想关上门自己清理造口袋了,作为一个自尊心很强的大老爷们儿,当众放个屁都觉得不好意思。

然而这个正处于胃下方的特殊部位,只有大鱼来进行这个艰巨的任务。

「完了完了,来不及了!」

有时还没套上造口袋,肠管就开始排泄了,大鱼只好抓起一把纸巾就去堵漏。等这波肠道蠕动过去,再重新做一遍上述清理动作。

在这个过程中,戴口罩对气味是没有防御力的,除非戴防毒面罩。

大鱼会屏住鼻息,偶尔不注意,吸收了一口毒气,她就会一边跳脚叫着「中毒啦妈呀这酸爽!」一边继续手上的活动。

为防止渗漏而不自知,大鱼会时不时掀开被子看造口的情况。

我不知道她是什么脑回路,居然面不改色地教训我:中午吃的胡萝卜条原封不动出来了,叫你细嚼慢咽,怎么不听?

「不恶心吗,你还盯着看?」

「这就是正常的食物残渣,谁肚里没有?」

大鱼伸手摸摸造口袋,「热乎的,你自己摸下,你的屎宝宝,哈哈!」

每天在病房更换袋子的时候,大鱼会仔细拉上床帘,跟周围的病友预警:各位抱歉,有点味儿啊!病友们都表示理解,没谁显示出好奇、探究或厌恶。

医院里,身上插着引流管、食管、尿管、造瘘袋的病人,比比皆是。自己在这里,并不是一个特殊的存在。

慢慢地,我接受了造口的存在,幸亏是冬天,厚厚的衣服挡住,谁也不知道里面的秘密。

但我仍然无比盼望着三个月后,这个丑陋的洞洞从肚子上消失掉。

12 月 23 号,我开始第一次化疗,一小包看起来普普通通的药水缓缓注射进静脉。

它代表着,我的治疗进入了下一个阶段。

下午我们办了出院。十几天未离开过病房,当我慢腾腾走到院子里的时候,清新的冷空气蓦然灌进口腹,阳光带着一抹温热刺痛眼睛,多少日灰蒙蒙的天终于透出湛蓝的本色,一片梧桐叶晃荡着飘落在脚下。恍如隔世。

这是化疗的第一天,我觉得化疗没啥感觉啊,打打针吃吃药而已,还暗自窃喜。

第二天, 迟来的强烈恶心感,和还未完全恢复的伤口疼痛,给了我狠狠一闷棍。

白粥的香气变得极其腻味,最爱的土豆丝也似乎泛着潲水的味道,鸡蛋的腥味被放大了十倍,连白开水喝进去都一阵反胃。

回家一两天,吃的少吐的多,整个人被悲观情绪笼罩起来。我不愿说话不想动,独自躺在卧室里:我的人生是不是就要玩完了?抗癌万里长征的第一步,走起来就这么艰难。

整个化疗过程是最难熬的一段时光,除了最亲近的亲友,我不想让别人知道我的病因,只说是肠胃有些不舒服,做了个小手术,所有的外界沟通都交给了大鱼,电话、视频我一律不接,只想静静呆着。

但一个疗程结束,一停掉化疗药,我被封印的力气很快就回来了,也知道饿了,肚子上手术伤口也基本愈合了。

冬日艳阳每天上午 10 点准时从窗户里照进来,整个屋子明亮得刺眼,让我感受到久违的放松和平静。

五十多个钉子,我是个英雄!

腊月二十六,因为怕在医院里被传染感冒,姐姐给买我了一大包口罩备着,没想到新冠疫情突然爆发,一罩难求,我们却早就有了一部分「储备」。

每天看着屏幕上蹭蹭上涨的病患数字,许多家庭遭受生离死别,我觉得无比心酸。相比之下,至少我还能跟家人在一起,还能期盼着治愈后重新开始。

疫情期间,医院管理严格,想要住院化疗,病人和陪护都要提前检查肺部 CT、做核酸和抗体检测。原本能塞三四个病人加三四个家属的病房,都变成了一患者一陪护的单间。到了夜晚,走廊里没有散步聊天的病友,没有来回穿梭的医生,惨白的灯光映照着空荡的走廊。

在疫情最危险的 1~3 月,我完成了 3 次化疗,没有过敏反应,没有食不下咽,没有感冒发烧,平静而安全。

我的肠道经过近 3 个月的修养,终于在 CT 影像下显示出良好的形态,不再肿胀发炎;而那个肿瘤也在化疗的作用下缩小、变硬。

整体来说,我的身体具备第二次手术的条件了。

3 月 16 日,我在胃肠外科接受结肠肿瘤根治术和造口回纳术。

相比于第一次手术的焦急、惶恐、茫然,这次的手术感觉相当轻松,但是这次,我几乎被对半切开了,说开膛破肚也不为过。

肚皮上开了 30 多公分的口子,以造瘘的肠管为头,以肿瘤物所在处向下几公分为尾,连同肿瘤附近的淋巴、肠系膜之类全部剥除。

肠子被截去三四十公分,据大鱼说,手术两个多钟的时候,医生喊她进去看切下来的东西。那一大盆红白之物,让她失去了对肥肠这道菜的热爱……

主刀的是一位临床经验非常丰富的医生,随着他的手起刀落,我体内的大炸弹终于被拆除了。

事后才知道,我的肿瘤直径差不多有 3.5cm,在肠子内部环腔生长,才造成肠管越来越细,最终在去年 12 月造成梗阻。

据医生的描述,肿瘤边缘较为光滑,并未长得张牙舞爪,肉眼看来也未突破肠壁,就临床来说,是比较好的一种情况。

让我啧啧称奇的是对伤口的缝合,居然是用的订书钉!五六十个钉子,密密麻麻地把肚皮刀口联合在一起,蜿蜒成一条狰狞的凸起。

我自豪地把肚皮的一排钉子拍给好友看,他在微信上打出一串叹号,发出一句:牛,你是个英雄!

如果说第一次手术是救命,那么第二次手术就是重生。

术后不到 12 小时,我就在大鱼的辅助下,开始下床活动了。

第二天,我闲置了 3 个月的菊花,终于感受到久违的气体!屁声悠扬,大声宣告:我能够排气了!

10 天后,因为病床紧张,我被「赶」出院。除了伤口疼行动不便,几乎没什么需要医生关注的了。

在漫长修养静卧的过程中,我思考了很多事情。

为什么我才刚刚 40 岁,就得了结肠癌?

医生后来告诉我,我的体内的肿瘤长到这么大,可能至少有十年了。

如果 30 岁的时候就检查肠镜,可能只需要割掉一个小小的息肉;35 岁的时候检查,可能只是个黄豆大小的肉瘤;38 岁的时候,可能已经长成了腺瘤;而在 40 岁这年如果我仍旧没发现这个炸弹的话,再拖上几个月,恐怕就已经突破肠壁长进腹腔了。

因为对健康的忽略,因为烟酒不忌,因为饮食不周,因为脾气急躁,因为工作压力下的忧思,更是因为早知父亲患有结肠癌,也没有对它做更多预防。

这些看起来,都是普通常见的小事。

手术结束后,我又规律地进行了 8 次化疗。

这大半年期间,我成长为一个抵抗病魔的战士,而大鱼则成了经验丰富的营养师兼护理员。

很神奇的是,我被大鱼以科学投喂的方式,养得甚是可喜,不仅体重恢复到了术前的水平,整个人的气色也是红润健康,不像是化疗了十来次的人。没事的时候,我每天都在家附近的花园散步,走到一万步以上。在化疗的间隙,我重新开始工作、出差,只是烟酒再也不碰,饮食保证规律、健康。

这不是故事的结束,而是一场漫长艰辛的长期战役的开始。

锁骨下用来化疗的输液港还保留着,因为我不敢自信地说,我已经全然康复了。可能一段时间后,我还要靠这个老伙计把药物输送到体内。

是否能平安度过下一个五年、下一个十年? 是否会复发转移? 人生是否能回到正轨?

只有时间能给出答案。

策划 天线

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司