- +1

南·戈尔丁《性依赖的叙事曲》创作始末

原创 Hilton Als 影艺家

南·戈尔丁《性依赖的叙事曲》创作始末

文 | 希尔顿·阿尔斯

译 | 路方汶

正如一些文学作品从根本上可以改变我们对语言和形式的理解,一些书籍也能改变我们对摄影及其动机的认识。从1972年到1992年,光圈基金会出版了三本开创性的女性摄影集。

《黛安·阿勃丝》(1972年出版),这部摄影集在摄影师去世一年后出版,它记录了这个世界上从未被关注和记录过的群体——嘉年华活动中的人物和不被注意的普通人——他们似乎生活在自然世界和超自然世界之间。

莎丽·曼的摄影集《亲密家庭》(1992年出版),这是一本莎丽·曼精心拍摄她的三个小孩的摄影集——溅湿的床、游泳、眯缝着被虫子叮咬而肿胀的眼睛——围绕着罗伯特·马普斯索普 “完美时刻”展览的争议仍具有现实性,它重新提出了一个问题,即在创作被视为带有情感色彩的情色艺术作品时,应该有什么样的限制?

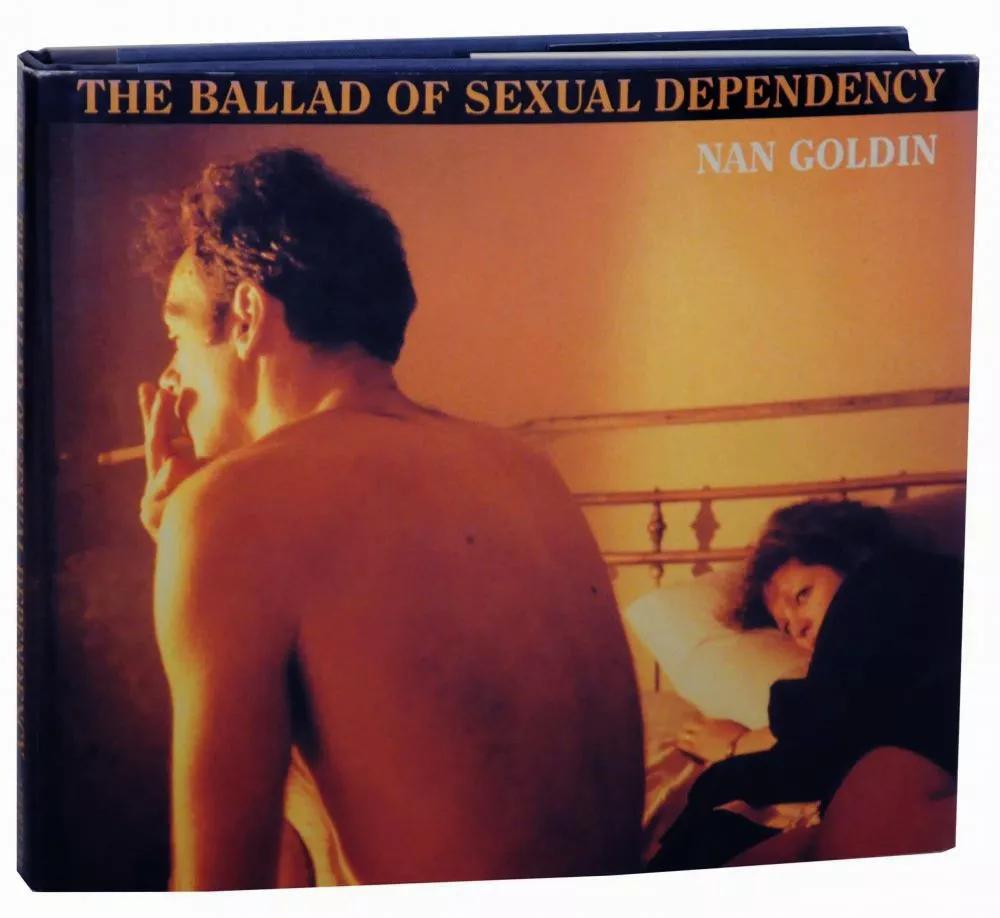

在上面所提及两本摄影集之间出版的是南·戈尔丁的《性依赖的叙事曲》(1986年出版)。(本月在纽约现代艺术博物馆开幕的展览。)《叙事曲》是戈尔丁的第一本书,至今仍是她最出名的作品,它向我们展示了在自我叙事、私领域及公共展览中,我们称之为“存在”的东西,这是和她抱有相同信念的摄影师的准则。

在数量不多不少的127张照片中,我们看到了男人和女人、男人和男人、女人和女人的关系,它们发生在卧室、酒吧、私人小旅店、妓院、汽车、普罗温斯敦的海滩、波士顿、纽约、柏林和墨西哥——这些都是戈尔丁十四岁离开家后所居住的地方,她记录了自己的生活和朋友们的生活。这些照片并不是像阿勃丝对黑白世界的探索,或是曼那种精心构置的镜头。

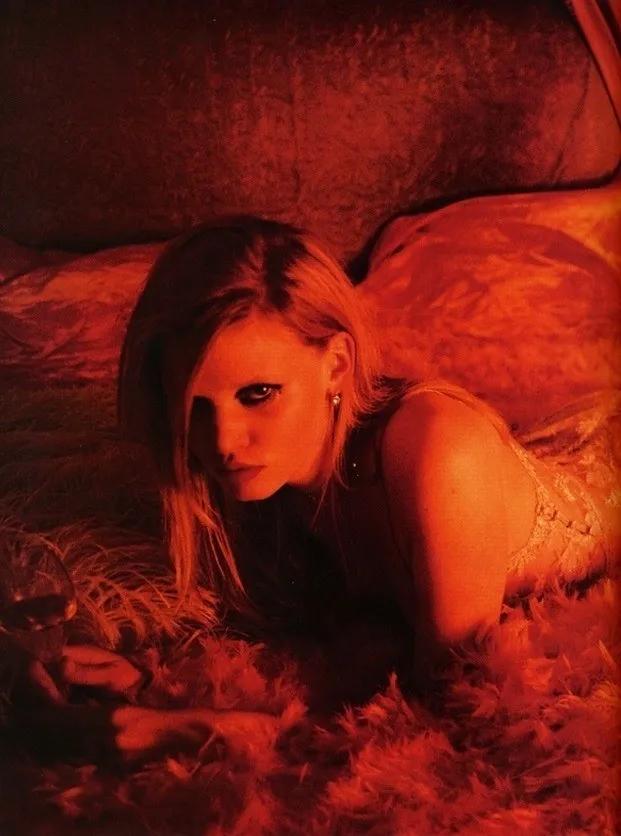

戈尔丁所感兴趣的是随机而生的姿态或是性与梦想所构筑的世界的色彩,憧憬与分离——刺激的红色与粉色,深黑色与深蓝色都是《叙事曲》中横扫一切所不可缺少的。在1996年的一次采访中,戈尔丁谈到快照时说:“人们将它们从爱情中夺走,并用它们来记住人物,地点与时代。他们是要通过记录历史来创建历史。这正是我的工作所展现的。”

把戈尔丁和阿勃丝还有曼区分开的是她的“自我”。尽管阿勃丝非常擅长她所拍摄的主题,但她所生活的世界是和那些主题截然不同。“我并不希望我的孩子们看起来也是如此”,她说道,“这并不意味着在私生活中我想要吻你。”戈尔丁和她所拍摄的人物生活在一起。而曼是和她的拍摄人物有着血缘关系,这既增强又免不了减弱了她跳脱出人物关系的能力,然而戈尔丁的家人是她自己所选择的。但这并不意味着它缺乏戏剧性:她工作的部分悲哀在于她意识到,即使我们逃离后,我们仍然会因为时而缺席的父母而不停地复制希望和失望、忧虑和缺失的爱。

戈尔丁的父母——海曼和莉莉安——出身于清贫的家庭。“他们是非常聪明的犹太人,所以他们不怎么在乎金钱。”她告诉我。“我父亲最在意的是哈佛大学。他去了哈佛大学一段时间,当时对于犹太人有一定的入学名额,但名额很少,所以能够去哈佛大学是他人生中非常重要的一件事。”海曼和莉莉安相识于波士顿并于1939年9月1日结婚,那年正好德国入侵波兰。海曼进入联邦通信委员会经济部工作。南希出生于1953年,在马里兰州银泉市郊区长大,是4个孩子里最年幼的。

戈尔丁曾说过,这里是一个安静、井井有条的地方,大家的目的就是不要过多地展现或窥视彼此精心装扮过的生活。作为一个女孩,她总是想去了解关闭的门背后是什么。她告诉我,她也渴望逃脱那种约定俗成的世界,在布鲁克林褐砂岩的高天花板顶层公寓里——她之所以搬进来,部分原因是因为在那儿可以吸烟,她将这个恶习从八十年代带入了新的千禧年。(戈尔丁也曾住在柏林;她于2000年离开美国,当时乔治·布什当选总统。)

那是一个温暖的春天,窗子半开着,让烟飘出去也让混着树木味道的空气飘进来。戈尔丁家中当下的装修比《叙事曲》中的破旧家具要高档不少,她公寓里的各种物品唤起了那个世界和其中时而充斥着危险的游戏室氛围。在摆满家具的空间的一角坐着一只名叫拉里的咆哮着的小狼。在一面墙上,挂着一张阿勃丝早期作品:马戏团一位胖胖的女人抱着一只小狗,另一面墙上,雷内·珍妮·法尔科内蒂的电影剧照唤起了圣女贞德的沉痛。那个红头发和涂着红色唇膏戈尔丁,穿着黑色裤子和体恤—摄影师的惯常制服,因为它可以让摄影师退缩到背景中——要么是抽着烟,要么是轻咬奶酪或巧克力,或者同时做这两件事,正如她谈到她的童年一样。

她的哥哥史蒂芬是一位住在瑞典的心理医生,曾是她第一位守护者,她说,然而她的姐姐芭芭拉才是引发她情感关注的人。芭芭拉向她倾诉,为她演奏音乐,并且拥有艺术家的所有气质。“关键是我父亲和我母亲相处地并不是太好”,戈尔丁说,“他们经常争吵,我童年的大部分时间都希望他们离婚。”她解释道,她的母亲对更加关心的儿子们父亲有很强的占有欲。这使得充满活力和创造力的芭芭拉感到迷失和不被承认,从而强烈地渴望得到认同。[戈尔丁出版《性依赖的叙事曲》以及1996年惠特尼美术馆回顾展《南·戈尔丁:我将是你的镜子》致芭芭拉]。

芭芭拉开始行动了并且不再受控,据史蒂芬回忆,她经常在家里使用暴力,她砸碎窗户并向外扔掷刀子,她的父母在六年中数次将她送入精神病院。2005年,戈尔丁在法国出版了她的摄影集《姐妹、圣徒和西比尔斯》,书中记录她姐姐所在的医疗机构,并引用一份医院记录:“那位母亲想让我们告诉告诉那位病人她的状态并不适合出院。”戈尔丁告诉我,“芭芭拉说‘我只想回家。’她那时才15岁。然而我的母亲说‘如果她回家,我就离开。’我的父亲就坐在那低着头。那对我来说是生活中最悲惨的一幕。”

童年时期的戈尔丁,要么回避,要么摆脱父母的控制,而这正是芭芭拉所寻找的。她觉得正是这种距离感拯救了她的生命。“我的一个很好的心理医生曾经说过,我四岁的时候能够幸存下来是因为相比于家人,我的朋友对我来说更加重要,”她一边拨弄她红色的卷发一边告诉我说。

“我姐姐自杀那年我11岁,”她在《性依赖的叙事曲》特别介绍中写道,那是1965年,当时青少年自杀还是一个禁忌话题。我和我的姐姐曾经非常亲密并且我意识到了某种力量导致她选择了自杀。我看到了性欲和性压抑是她自我毁灭的原因之一。因为在60年代早期,一个愤怒和有性欲的女性是可怕的、不可控的,她的行为举止超出了社会的容忍范围。当她18岁的时候,她看到她唯一的出路就是躺在华盛顿郊外的火车铁轨上。这是出于她强大的意志力所做出的行为。在葬礼过后的一周,我被一个上年纪的男人所引诱。在这个充满巨大的痛苦和失去至亲的时期,我同时也被强烈的性兴奋所唤醒。尽管我一直承受着内疚,我还是为欲望所着迷。

戈尔丁告诉我那个引诱者是一个承诺会娶她的年长的亲戚;之后,他却说他已经爱上了她的姐姐。那时候戈尔丁13岁,她开始读East Village Other,听地下丝绒,渴望成为一个瘾君子,一位“贫民窟女神”,一个不被女儿、妻子、母亲这些社会对女人定义的角色所限制的坏女孩。14岁的时候,在被无数寄宿学校以“抽大麻和疯言疯语”为理由赶出学校后,戈尔丁离开了家。有一段时间她住在公社和寄宿家庭中;有对夫妇收留她是因为对她很感兴趣,她告诉我,因为当时她有一个黑人男朋友——他们办了一场“异族通婚派对”,他们给黑人与白人结合的男女赠送黑白色蛋糕。戈尔丁没有为这次奇怪的活动拍摄任何照片;她甚至没有拿起照相机。

“我认识南的时候她14岁,”演员苏珊娜弗莱彻说。“她当时在马瑟柱塞州一个寄养家庭中。我留意到了她因为她是这么酷。”这两个人在接下来的几年中成了亲密无间的朋友,当戈尔丁初到萨提亚社区大学时,弗莱彻已经是那里的一名学生。“萨提亚在梵语中的意思是真理知识的存在,这一点也不自命不凡”,戈尔丁笑着对我说。萨提亚是以英国夏山学校为基础,秉持着以人为本的教育理念。

戈尔丁在那遇见了大卫·阿姆斯特朗,一位同性恋同学,他最终也成了一名摄影师并且曾经是戈尔丁数十年最亲密的男性朋友。(大卫2014年死于肺癌)正是阿姆斯特朗开始把南希称为“南”。从一开始,这两个人就进入了“白色婚姻”。他们经常一起去看电影,为安迪沃霍的工厂女孩所着迷,迷恋三十年代的影星琼·克劳馥和贝蒂·戴维斯。“我们真的是激进的小孩,作为一个另类家庭,我们的的确确坚守了我们的友谊。”弗莱彻告诉我。“即使在那时,我们也可以清楚地说明这一点。”

美国存在主义心理学家罗洛·梅有个女儿在萨提亚工作。她向宝丽来公司申请了资助,公司给他们送来了摄影器材和胶片。戈尔丁成为了学校的摄影师,她说通过照相机还有阿姆斯特朗,那个告诉她幽默是一种生存机制的人,她逐渐发现了自己。她变得爱开玩笑并且可以哈哈大笑;在那之前,她几乎不太说话。(戈尔丁也和我说,对她来说照相机像是一个诱人的工具,是一种社交的方式。)

弗莱彻始终记得戈尔丁那种“记录的热情”:她坚持写日记,然后摄影变成了她的视觉日记,“用来记录她的朋友们的生活。”(弗莱彻是《叙事曲》中最令人难忘的主题人物之一。纤瘦,大大的眼睛,她哭泣,捉弄一个男孩,寻找无数镜子中反射出的自己的意义;这些图像是对一个尽可能地在相机前展示真实的自我的年轻女孩的温柔唤起。)

也许对戈尔丁来说,她只是渴望记录她自己和周围人的生活,把那些瞬间变成永恒,用来弥补发生在她姐姐身上悲剧的一种方式。“我对姐姐的印象已经模糊了,”她在《叙事曲》的介绍中写道,“在我离开家的过程当中,我一直在重塑自我,我失去了对姐姐的记忆。我只是记得我的版本,她所说的话,她对我产生的影响。但我不记得她是谁的那种真实感……忘了她眼睛的样子,忘了她说话的声音……我不想再次失去对于任何人真实的记忆。”这种需求和她所拍摄的人一样成为她摄影的主题;拍摄照片对她来说是一种被渴望所填充的交换,即使那个瞬间会在真实生活中消失。

戈尔丁18岁以前,与年长她很多的一个男人住在波士顿。(《叙事曲》当中最好的照片之一,“南和迪克在纽泽西约克旅馆”(1980),只穿了一件上衣的戈尔丁被后面衣着光鲜的秃头男人拥抱着,这张照片看起来像一个可怕的,隧道般的危险的秘密。后来她和一群变装皇后经常在一起,他们一起去一个叫“另一边”的酒吧,并开始为他们拍照。她想要纪念这些变装皇后,让他们登上Vogue的封面。她并没有兴趣去展示在羽毛和幻想之下他们是谁:她爱上了他们创造自我的勇敢和与众不同。

戈尔丁也在创造她自己。阿姆斯特朗于1971年拍摄的一张照片展示了她的贝特·米德勒式的头发松散而卷曲地散落着,她把眉毛重重地描画了,她摆弄着姿势——一个女孩想象自己是变装皇后。照片中这种幻觉之上的幻觉,呈现了艺术媒介最真实的一面。戈尔丁和摄影文化从没有过任何交集——六七十年代是被直男所统治的摄影世界,男人们围着镜头谈论光圈,抚摸着三脚架,尽力阳刚地完成女性化的工作,或是这种行为被冠以所谓的 “艺术创作”。

她在新英格兰摄影学院上过几门课,比起技术性的课程她更偏爱摄影师亨利·霍伦斯坦的课,这位老师认识到了她的作品的独创性。霍伦斯坦把她介绍给拉里·克拉克,他曾经拍摄青少年性行为并于60年代在塔尔萨被枪杀。克拉克照片中的亲密感几乎可以让人闻到一股麝香的气味---这启发了戈尔丁。这些非商业性的照片不是在宣传吸引力,而是无法无天的波希米亚主义,或者只是在宣传不法行为。她一直被坏男孩的姿态所吸引。(“即使我住在普罗温斯敦的一个女同性恋社区,我也偷偷溜走和男人一起睡觉,”她大笑着和我说。)

1974年,她开始在波士顿美术馆艺术学院就读,同时期还有阿姆斯特朗、菲利普·洛尔卡·迪·科尔西亚和马克·莫里斯罗——这些摄影师受到了他们对戏剧化的两性关系和异化青年的缤纷幻想的驱动。在那里,戈尔丁开始使用带有广角镜头和闪光灯的宾得相机。这为她打开了关于远景和色彩运用的大门;正如共同策化了《我是你的镜子》回顾展的策展人伊丽莎白·苏斯曼在她的一篇重要的目录文章中所写“戈尔丁通过闪光灯发现了属于她自己的颜色。即使在自然光下拍摄,她也经常不自觉地复制那种人工照明的效果。”

1976年的夏天,戈尔丁在普罗温斯敦和阿姆斯特朗还有他的男友一起租了一个房子,她在那遇见了作家兼演员库基·米勒,她出演了很多约翰·沃特斯的电影,戈尔丁为她拍了大量的照片。在她1991年的摄影集《库基·米勒》中,戈尔丁写到:她是乡村女孩与好莱坞嘻哈女孩的综合体,她是我见过最美的女人。那个夏天我们一直持续见面,在酒吧,派对还和她的家人一起去烤肉—她的女朋友沙朗,她的儿子麦克思,还有她漂亮的狗狗。我们变得亲近的一部分原因是我为她拍照——照片是亲密的,我们也变得更加亲密。

戈尔丁和米勒并没有浪漫地走到一起,但照片中充满了浪漫的气氛;在照片中,米勒作为电影中的明星而出现,她要么拥抱儿子,要么充满保护欲地抱着戈尔丁。当戈尔丁看到同类时,她就会变成一个自我创造大师。在《叙事曲》中看米勒那些温暖、有趣、痛苦的照片,就像看到一个鬼魂——那个女人芭芭拉,戈尔丁永远都不会成为的人。

米勒在战后的马里兰州幸存了下来。芭芭拉却没有。(米勒因艾滋病于1989年过世)在小镇夏天快结束的时候,戈尔丁拍了无数张朋友们照片,他们在小沙丘上或是派对上,过着他们习以为常的生活仿佛他们拥有了全世界的时间。由于附近没有暗房,她使用一种在药房就能冲洗的胶片。

1978年,戈尔丁移居纽约,并在Bowery租了一个阁楼,达里尔·平克尼在他为《我将成为你的镜子》目录写的一篇文章中回忆道:南在Bowery的阁楼没有窗户,或者窗户被遮住了,这使她的聚会变得漫长,有趣,危险。你不知道现在几点钟,或者天空有多亮。她的客人们在完全吃不下东西的时候离开,有些人甚至没有离开……倒空几杯香蕉汁之后,事情开始有点变得摇摆不定。突然,不知从何处传来钟声……人们开始到处乱跑,在冰箱旁喊叫,有的人站起来时鼻子里还插着稻草或是美元,有的人试图把朋友推到大厅的栏杆上。有时我们会去俱乐部……南会在包里塞满女士所需的神秘的必需品然后跨过那些睡觉的人,她给那些要发生关系的人一些私人空间,但是这些人却没有给过她而她也没有经常要求这些。我记得我与南第一次打电话的内容。“我是今天的失踪者之一,”她说,然后就挂断了电话。

策展人马文·海弗曼当时在纽约的Castelli Graphics工作,这是由艺术品经销商利奥·卡斯特里的妻子安托瓦内特所经营。当利奥在当时时髦的SoHo与安迪·沃霍尔、贾斯珀·约翰斯和罗伯特·劳森伯格等艺术家打交道时,安托瓦内特帮忙在沉闷乏味的上东区推销并不总是被视为“真正的”艺术的平面设计和摄影。一天,海弗曼接到了一个女人的电话,她自称是摄影师乔尔·迈耶罗维茨推荐而来。海弗曼告诉她自己并没有兴趣看新的作品,但电话那头的声音非常坚持。“然后这个人穿着一件蓝色的波尔卡圆点裙出现了,上面布满了许多亚麻布,她发型奇特,腋下还夹着一个盒子,”海弗曼如此回忆。

“她给我看了盒子里的照片,它们的确很奇怪,带着一种怪异的色彩感,这些照片涵盖了生活的全部,从吸烟到做爱。大概一共有二十到二十五张照片,就他们的密度以其中人物之间的关联而言,我从未见过诸如此类的东西。”海弗曼让戈尔丁下次来的时候多带一些照片。几个月后,她带着一个装满照片的木箱来了。“我又一次在想,这是非凡的作品对吧?我特别喜欢这些作品并想把它们展示出来,但是卡斯特里夫人认为他们过于原始和粗粝。她担心这些照片会让人们感到不安,埃尔斯沃思·凯利不喜欢他们。”

尽管海弗曼最终将戈尔丁加入了群展,但距离她以艺术家的身份被认可还有近十年的时间。在摄影圈有一个不成文的规定,更不用说在整个艺术界,那就是从技术角度说,女人不应该成为偷窥者——她们应该是偷窥者所窥视的目标。

“女人被赋予的象征意义几乎是不存在的,”凯瑟琳·安·波特于1950年写道。“对于神话创造者男人来说,她的真实本性似乎是深不可测的,充其量是个可疑的谜团。因此她是大地,是月球,是大海,是金星,是某种恒星,是水井,是湖泊,是矿山,是洞穴。”

戈尔丁没有拍摄所谓的自然世界。在这个从表面开始出现差异的世界,她将拍摄生活视为拍摄表演。如果你穿得像个女人,那你可能就是个女人。或者,你可以按照自己的想法来打扮自己,比如装扮成一个彻底的坏女人,她通过做所有被禁止的事情来努力摆脱社交规范:在公共场合哭泣,露出她的异位妊娠疤痕,不在马桶里小便,整个人分崩离析,然后再将自己拼揍回去。尽管戈尔丁的照片扎根于时间和地点,就像所有重要的艺术品一样,但它们向我们展示了,正如阿伯斯曾经说过的,“你越具体,就越普遍。”

对于像她这样摄影的人来说,《叙事曲》是一个绝妙的解决方案。”海弗曼说道。“它展现了生活正在发生的事情,她用揉杂了日记体和家庭照片、时尚摄影、人类学、名人摄影、新闻摄影和新闻摄影的混合体来结束一些东西。而且以前没有人这样做过。音乐也是!”到1981年,海弗曼已离开Castelli Graphics,并创立了自己的公司。他的兴趣之一是帮助在各种不同的空间制作《叙事曲》,包括1986年在柏林电影节上放映的电影。

戈尔丁在西四十九街的一个“冰人科密斯”式水坑Tin Pan Alley酒吧工作时,遇到了一个曾是前海军陆战队员的上班族布赖恩,他是一个孤独的曼哈顿牛仔,微笑时露着参差不齐的牙齿,最终他还是不免开始演戏。戈尔丁用去哈林为她弄到一些海洛因的要求结束了他们的第一个约会。他做到了。毒品消耗了他们,他们之间的相互吸引也是如此。

在《叙事曲》中,我们可以看到布莱恩坐在戈尔丁的床边,抽着烟,或者色眯眯地凝视着相机,同时又带着一种警惕性,他毛发浓密的胸部似乎也是一种阳刚之气的装扮。品尼在论文中将戈尔丁的情人形容为“高大而飘忽”。他补充说:“他唯一的资产似乎是他是一个男人,但正是他作为一个男人的身体优势,使他能够将自己的权力感和伤害转化为武器,来怨恨自己只是一个舞台背后的丈夫。”

1984年,这对夫妻住在柏林,戈尔丁告诉我:“布莱恩毒瘾犯了。我们当时住在一个小旅馆,他开始殴打我,冲着我的眼睛挥拳,后来他们不得不把我的眼睛重新缝合起来,因为它快要从眼眶里掉下来。他烧掉了我的日记,更可恶的是,周围的人认识我们,但谁也帮不了我。他在镜子上用口红写下了“犹太美国公主”。

戈尔丁回到了美国,弗莱彻将她送往医院,以便挽救她的眼睛。在恢复的过程中,她做了一张自画像,“被殴打后一个月”(1984年),这也许是《叙事曲》中最令人痛苦的一张照片。我们看到戈尔丁的眼睛发黑,鼻子肿胀,她的神来一笔是用红色唇膏粘住了嘴唇。正是这个嘴唇所展示的温柔女人味使恐怖成为焦点。在被殴打后很长一段时间里,戈尔丁在生理上都对男人感到恐惧,她对药物的使用越来越不受控制。(她告诉我,某些《叙事曲》胶片被刮擦的原因之一是她在吸毒时正在处理它们,而这成为MoMA展览的一个标志。)

光圈基金会的编辑马克·霍尔本于1985年在惠特尼双年展上首次看过《叙事曲》。他回到办公室,认为这是他有过的最强大的视觉体验之一。他告诉我:“那时在现代艺术博物馆内还没有发生过这种事情。”“我对此表示欢迎。我感到,尽管我尊重在MoMA所建立的伟大血统——沃克·埃文斯、罗伯特·弗兰克、加里·温诺格兰德、李·弗里德兰德,从某种意义上说,它已经得出结论。

他说,戈尔丁的作品并没有对其他摄影师的作品做出回应:“她有自己的视觉语言,这是不寻常的。”霍尔本、海弗曼和戈尔丁决定用《叙事曲》来出一本书。他们把很多照片列为备选,然后放弃,然后再次选取。(弗莱彻非常投入地参与挑选工作。)随着项目的进行,霍尔本与戈尔丁的关系也随之发展,尽管霍尔本已婚而且是一个父亲,但霍尔本与戈尔丁的感情变得更加强烈。

这本摄影集出版于1986年。安迪·格兰德伯格在《纽约时报》上评论说:“罗伯特·弗兰克的《美国人》代表了1950年代,南·戈尔丁的《性依赖的叙事曲》代表了1980年代。戈尔丁并非没有意识到自己标志性作品所蕴含的矛盾,精神上的放荡不羁,在一定程度上已变得制度化。对我而言,《叙事曲》已注定要走向灭亡。这是艾滋病吞没那个世界之前的最后一跳。[戈尔丁还在2003年的书《魔鬼的游乐场》中记录了艾滋病时代。]“我们是幸存者,”她告诉我。“这是所有幸存者的内疚。我做了检查,当我得知检查结果是阴性时,感到非常愧疚。这个阴性结果令我感到失望,而大多数人对此并不理解。”

生活的继续随之也带来了变化。戈尔丁在毒品中越陷越深,以至于除了晚上她很少离开家。1989年,当她触底反弹并进行康复治疗时,她必须去适应再次看到阳光的感受。自然世界向她敞开了大门,她又与一位前情人,一位名为西奥班·利德尔的雕塑家重新建立了联系。她所拍摄的这种全新而清醒的爱情的肖像可以说是她八十年代末和九十年代初作品中最美的,而且这些肖像都没有像《叙事曲》以前那样强烈。戒毒之后,戈尔丁为《叙事曲》做了固定的配乐,随后将其出售给惠特尼美术馆和纽约现代艺术博物馆等数家博物馆。这段时期的戈尔丁的一幅作品可以卖出一万五千美元甚至更多。

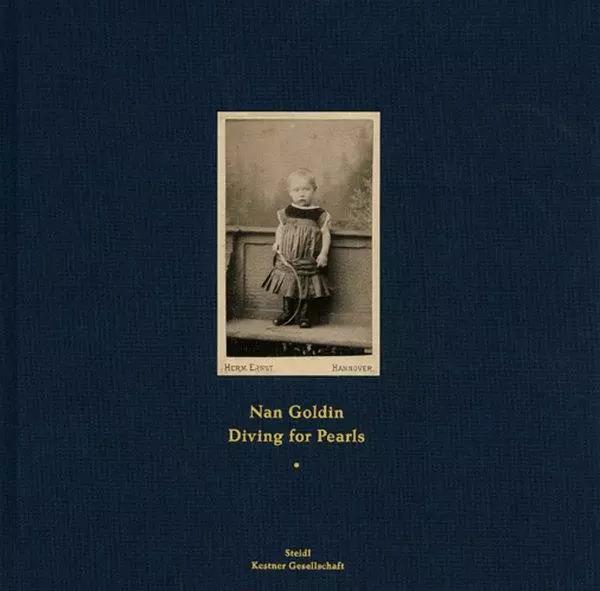

她最近出版了一本新书《潜水采珠》,书中一系列艺术作品的照片都与她过去的作品联系在一起。在引言中,她解释了标题的由来:

在我和大卫·阿姆斯特朗(David Armstrong)小时候,他就一直将摄影形容为“潜水采珠”。如果你拍摄了一百万张照片,那么你可能很幸运能挑出一两个宝石……我从未学过对机器的控制。在书中会发现我犯了很多错误。但是技术上的错误允许了奇迹的发生……我从没想过要创造这种随机心理的潜台词。潜意识变得可见了,尽管我不知道是我的还是照相机的……在80年代初期,我和库基,她的爱人沙朗还有她的儿子马克斯一起乘火车去了新奥尔良……我们在新奥尔良整整待了几个星期:破裂的恋情关系,爵士音乐节上的福音帐篷,满载违禁品的渔船上的日子……除了这个,我还拍摄了更多的照片。我带着30卷胶卷回到纽约。它们是我最珍贵的宝贝。然而所有照片都是黑色的。没有明确的原因。但是,从1050张照片中,有一张照片:库基映在镜子里,旁边的墙上写着“天使”一词。这就是我的珍珠。数码摄影也会受到魔法的影响吗?

如果照片显示了摄影师所感兴趣的内容,那么它们也表明了她所不感兴趣的内容。《叙事曲》主要是白人波西米亚风格,这在某种程度上也是我成长的环境。在那些年里,我给妈妈展示我的城中朋友的照片--我喜欢那些快照,它们展示着东区所有酒吧和地下室舞会上充满毒品,各种可能性,还有艾滋病。她说,“你属于这些人。”这让我觉得羞耻。她难道不知道我也属于她吗?看着九十年代的《叙事曲》,我感觉到对母亲的一种疏离感。

从年龄上看,我与戈尔丁之间的距离并不大,我只比她小七八岁。她拍摄的许多人都来自“良好”的家庭,大概有能力承受那种分崩离析。某个拥有资源或知识的人会在那里帮助他们再次重新站起来。如今,在这本书问世三十年之后,那种疏离感已经消失了,除了戈尔丁所拍摄的她所选择的那些家人的照片,一直萦绕在我脑海的就是与戈尔丁血缘关系的家人芭芭拉的照片。这张照片色彩浓重,是远距拍摄的,大门旁的芭芭拉,眺望着我们看不见的远方。在戈尔丁去世的姐姐的那张照片中,我看到了死亡,也看到了希望——希望爱的魔力会带来不一样的结局。

2016年

文章

https://www.newyorker.com/magazine/2016/07/04/nan-goldins-the-ballad-of-sexual-dependency

作者

希尔顿·阿尔斯(Hilton Als),美国著名作者、批评家,他自1994年以来一直为《纽约客》撰稿,并曾获普利策批评奖。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司