- +1

火爆全网的“凡学”伪集体欢腾:造梗玩梗,朝梗夕死

火爆全网的“凡学”伪集体欢腾

乌托邦狂欢“群体性孤独”审思

来源:南方传媒书院

作者:陈安庆(南方传媒书院创始人)

1、#凡尔赛文学#什么鬼,火上热搜?

凡尔赛文学,到底是个什么鬼?

朋友圈都是这个小怪物。

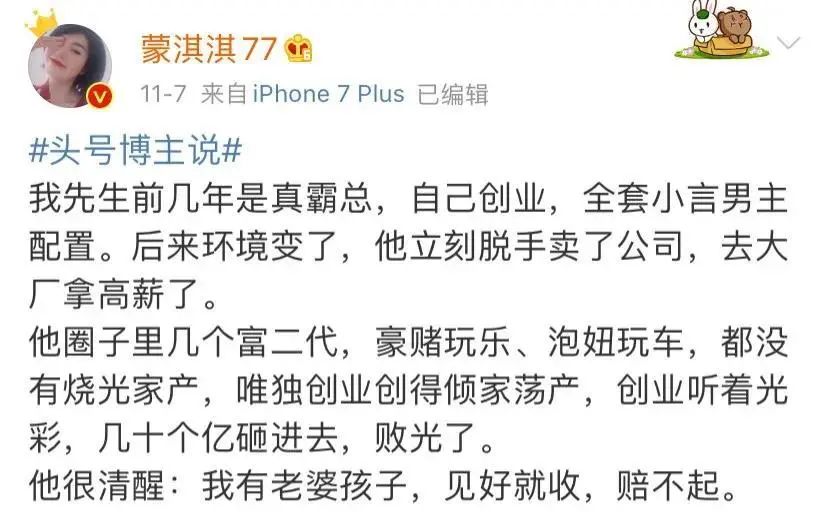

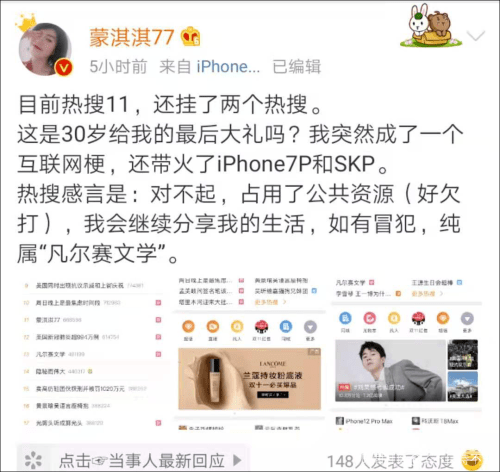

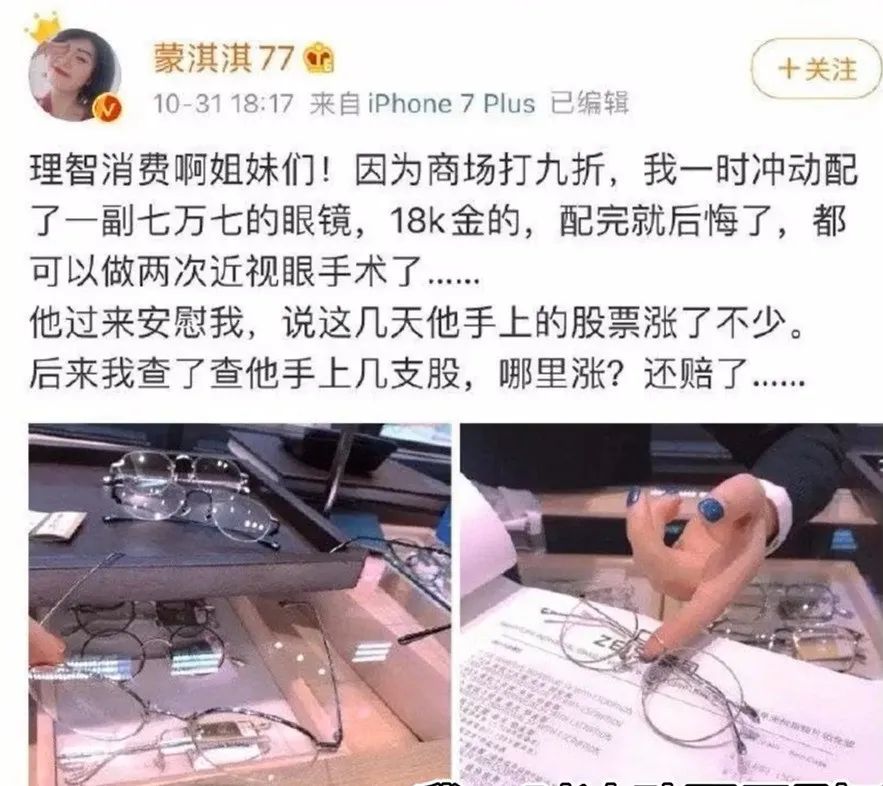

蒙琪琪77这个凡尔赛文学家火了,同时凡尔赛式爱情这个词也是火速的出圈了,大家最近都在创作这类的段子了,网友们看的津津有味,一时间无比热闹。

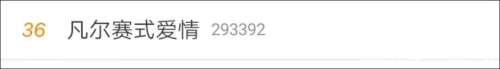

何为“凡尔赛文学”?

一句话概括就是不经意间地炫耀出优越感。用主持人何炅的话说就是“用最低调的话,炫最高调的耀。”

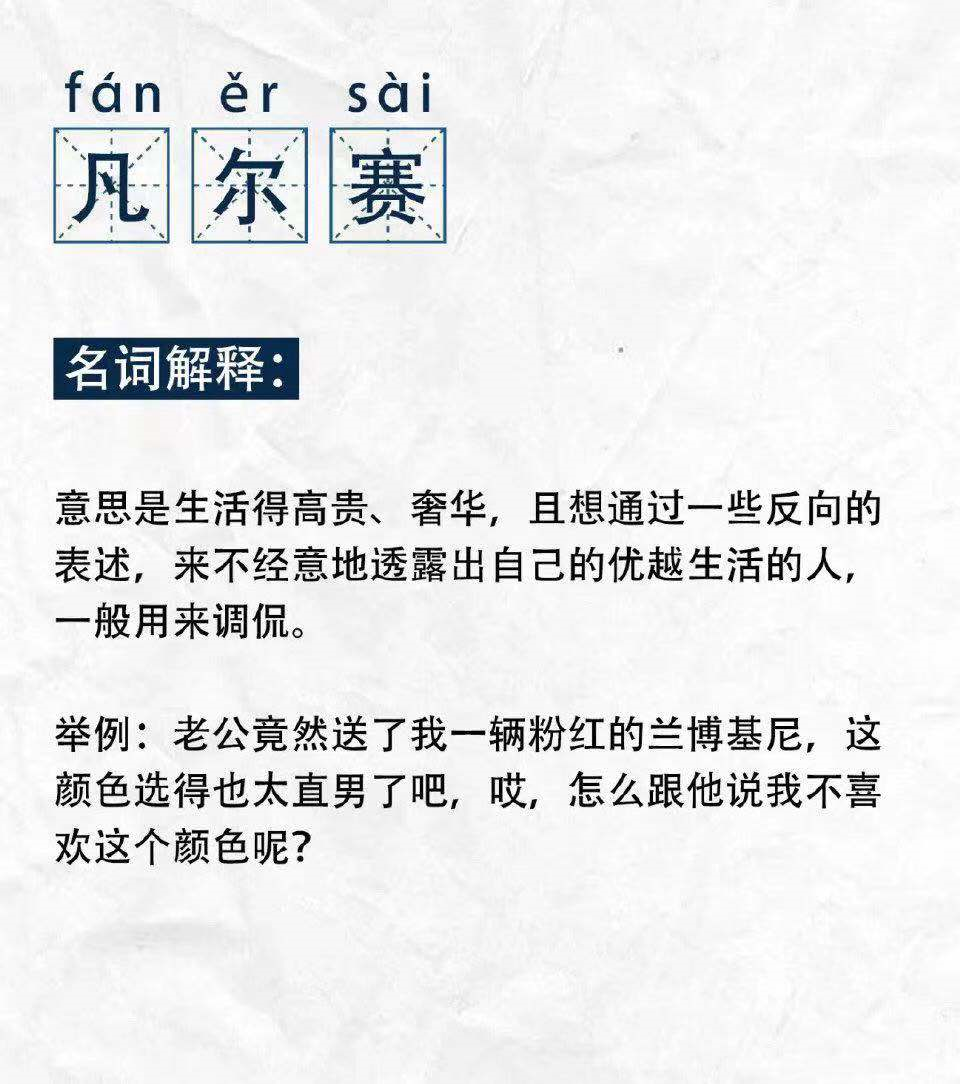

网友也总结了“凡尔赛三要素”:先抑后扬,明贬暗褒;自问自答;灵活运用第三人称视角。

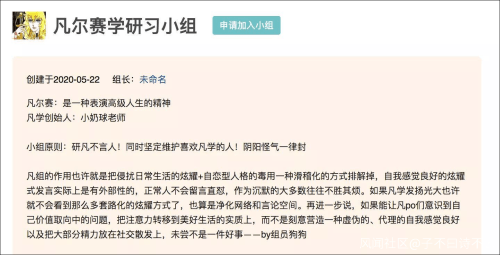

“凡尔赛文学”简称“凡学”,最早由网友@小奶球原创,今年年初就盛行于网络。作为“秀炫晒”的升级版本,“凡学”爱好者的朋友圈总是秉承着先抑后扬、明贬暗褒、自问自答的写作套路,自(zi)夸(ren)于(wei)无形之间。熟练掌握“凡学”的人,则被称为“凡人”,或“凡学家”。

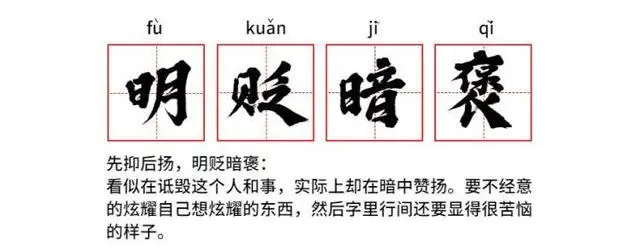

直接观摩下此次微博“凡尔赛文学”浪潮的源头——@蒙淇淇77 的微博。

微博认证作家“蒙淇淇77”老师,她凭借一人之力,用极其清风霁月、宁静淡泊的文字,向广大网友展示了她在北京的富贵生活以及夫妻恩爱,将凡学冲上各大网站热搜!

文学VS 激情VS网络亚文化。

凡尔赛文学为什么叫凡尔赛?

一座深藏着辉煌记忆的奢华恢弘宫殿,彪炳着世界辉煌文明的卓尔不群的帝国宫殿!

法国有一个凡尔赛宫,这个宫殿以奢华、靓丽著称于世,凡尔赛宫在法国是象征着“贵族精神”,代表了一种奢华、高贵的生活状态。

由此在国内延伸出来一种“凡尔赛文学”,也就是“贵族文学”,只不过这个“贵族”更多的是指的“精神贵族”,这类文学是一种“低调的炫耀”“隐晦的装B”的一种文字形式,并且大部分写“凡尔赛文学”的人只不过是为了“写段子而写段子”,并不是真的“拥有”或者过着“贵族一样的生活”。

2、凡尔赛的精神在于“表演”

豆瓣上有一个对凡尔赛的定义:是一种表演“高级人生”的精神。所有展示出来的“高级人生”“贵族生活”都是表演出来的。

凡尔赛文学现象走红,从本质上说这是脑洞大开的YY,是一场自我满足的造梦,也是生活失意者的自我麻醉。也就是说会“沉浸”其中,非常的爽、过瘾,有点类似于小女生沉浸在“霸道总裁”系列的文学作品中一样,哈哈哈。

由凡尔赛文学网络上又衍生出——凡尔赛式爱情。

有钱!有颜!

既霸!总!又温!柔!

网友留下羡慕的泪水。

互联网用户以年轻群体为主,而“梗”通常是新奇好玩、反主流的,年轻受众更愿意将自己接受到、欣赏的信息分享出去。凡尔赛爱情是“梗”的再创造性,“梗”在传播中不是一成不变的,在传者进行传播的同时,往往会根据自己的社会经历、创意对原有的“梗” 进行再加工。

记住凡学的精髓:

用最低调的话,炫最高调的耀。

不少网友看后表示笑到昏厥,是快乐源泉。

“刷梗”是一种对于强势文化模因的自然选择与自主复制、进化。

“刷梗”是亚文化汇入主流文化的无意识集体狂欢,也是网民情感宣泄的重要方式,通过“刷梗”来赢得关注和寻求认同感。

3、“伪集体欢腾”,无法真正摆脱孤独

让我们多维解读凡学亚文化。

凡学刷屏,通过微博传播,迅速裂变,首先通过赵的粉丝群体触发,带动议程设置,随后在大众网络消费主义和泛娱乐狂欢中,得到滚雪球的病毒式传播。

网络羊群效应下的应援,一种近乎“宗教式的狂热”,传播学中的魔弹论、羊群效应可解释这一现象,俗称“随大流”。社交媒体时代,社交网络就是彼此加为“好友”,通过评论、点赞、转发等方式,对各自生产的内容互动,各自生成,互相观看,在使用与满足中得到宣泄和娱乐释放,最终实现了凡学网络刷屏,全网参与,众声喧哗的现象级传播。

流量经济狂欢中被收割的韭菜们,凡学造梗,是一种网络亚文化,背后映射出当代青年的自我认同与价值引领。

凡学走红,这是一场大众的狂欢。在工作与主流意识形态的高压生活中,通过娱乐化的戏拟和蹭热点营销,获得一种内心愉悦和压力释放。

年轻人热衷于小众文化,也热衷于在网络上玩梗,“梗”对于互联网世界意义依然重大,尤其是互联网社区,梗对社区流量的沉淀至关重要,它降低了社区的内容成本,也保持着用户粘性,并且提供着C端变现的可能。

为什么火?互联网羊群从众效应和自媒体蹭热度,抓住年轻人的好奇心和喜欢玩梗的心理,扎堆玩起了营销梗,这可以将年轻人最真实的一面展示出来,和用户更好地玩在一块,何乐而不为之?

所以,凡学刷屏很正常。狂欢式情绪的宣泄和解放,是日常生活的补充,通过网络狂欢,创造一种矛盾消除、阶层弥合等特征的虚幻乌托邦。

当今社会,网络"晒文化"折射出当代青年的多样图景,"晒文化"有利于青年个体自我释放、疏解压力。

社交媒体充斥着无所顾忌的宣泄和不在乎他人的言说,却很少有人在倾听。

当个体通过互联网将自己的真实情感表达出来后,却发现无人对此回应和给予关心,失落和孤独被重新唤起,并猛然意识到远程登录即时在场的背后,仍旧横亘着不可逾越的心灵间隔。

在多元时代中,由平民狂欢造就的网络红人更被许多人视为“一种喧嚣的泡沫”。

凡学走红背后,不经意间打造人设,网络造梗、博得媒体关注、制造话题营销,在社交媒体中精准地实现粉丝聚拢,制造营销符号化的相关话题,引爆媒体和公众进行关注。

在这片繁华似锦中,有人看厌了中伤和争吵而倍感失望,也有人因为有数不清的自由选择而如鱼得水,网络造梗,互联网狂欢,娱乐彼此,取悦他人,聊以自慰,生活中的苦涩,也许可以通过自我解嘲和张扬的低调炫耀可以释放。

社交网站在制造短暂的‘伪集体欢腾’之后,又将个体重新推向空虚和孤独。

凡学走红背后,是中国青年网络亚文化的滥觞,深刻折射了当前复杂多变的社会环境中青年群体中盛行的怀疑、解构、消解等后现代主义性质的心态,在一定程度映射出了他们的现实生活态度。

自我安慰并继续符号消费——至少赶时髦享用互联网文化快餐。

网络社会中“刷梗”的裂变式传播,“梗”的传播需要依赖大量用户主动的传播。

从“带你去爬山”到“奥利给”,“梗”文化也因其裂变式的传播特点,从网络社会到现实社会,从年轻人到老年人,从亚文化到主流文化实现了全覆盖,“造梗”与“刷梗”成为了目前互联网平台引流和信息传播的重要手段。

巴赫金“网络狂欢”之后,其实人更加孤独。当代网络的全民化狂欢,我们对这些问题进行思考,同时也引申出对失序网络世界中"假象狂欢"的担忧。

如今的年轻人“在一起的独处”称为“群体性孤独”。

身体近在咫尺心却远隔天涯。

人际关系建立便捷与人际关系实质——萎缩成为群体性孤独的一体两面。

人们深陷于与其社会性本质相悖的“在一起”的时代问题。

如何消除个体的孤独,避免我们在一起的“独处”,网络狂欢找乐子或许是聊以自慰的精神出口。

孤独,是可耻的。

身体在场,心却远离。“群体性孤独”现象一旦成为日常生活中普遍性的存在,那么,以回归生活世界、关注人的生存境遇和发展的哲学则必须予以直面和审思。

日本学者野牧用“容器人”这一概念,来描述现代孤独个体的社会形象:在以电脑、手机为主的媒介环境下成长起来的现代人的内心世界就像是罐状的容器——孤立与封闭,虽然他们渴望与外界接触以此摆脱孤独状态,但每一次的碰撞都仅停留在容器外壁之间的碰撞,无法深入对方内部,每个人其实都还生活在自己的“气泡”中,即使相互碰撞的双方也无法建立深刻、亲密的社会性关系。

一面,是人际关系连接极度便捷。一面,是人际关系实质极度萎缩。

全球化时代,世界恍如地球村,天涯若比邻,借助快捷的交通工具,我们甚至可以做到上午在香港喝早茶,傍晚在伦敦喂鸽子,曾经相隔的万水千山不再是人们见面的屏障。

但历史发展却又呈现出孤独在空间样态的吊诡:物理空间的阻隔消失,心灵的阻隔却在建立,此消彼长导致我们即使在一起,但依旧孤独。

这种孤独不再是离群索居、与世隔绝的形单影只,也不是茕茕孑立、孤苦伶仃的无助寂寞,而是表现为身处人群之中游离的眼神、热闹中的突然沉默和狂欢后的落寞,是一种“在一起”的孤独。

我们上网是因为我们繁忙,但结果是花在技术上的时间更多,而花在彼此之间的时间更少。我们将连接作为保持亲近的方式,实际上我们在彼此躲避”。

即使我们在真实的物理空间共在,但借助掌媒却可以随时抽身而退,进入界面的世界,我们内心既没有走进对方心灵的需要,也不会专注聆听和敞开倾诉,深陷“在一起”的独处。

融入群体的个体被舒适的温暖包围,从精神分析象征来看,他就像回到了子宫,这使得他暂时摆脱了孤独。

网络群体中似乎存在着一只看不见的手,在群体中营造出特殊的社会情境,把群体成员绑定在一起,并且使得每一位成员主动或被动地认同群体共识、维护群体秩序,不断施加压力、形成社会规模,击破其他的认同感不太强烈的群体,在网络的舞台上掌握话语权。

但这是以放弃他作为独立本体存在为代价的,把自己完全融化于外界权力之中,从而丧失了发展他自身的内在资源、力量和方向感,以及以此作为与他人建立有意义的关系的基础。

玩梗,借势亚文化符号的狂欢。

就像喜剧背后是悲剧一样,大多数人在匿名、虚拟的网络上破口大骂,嘻嘻哈哈,相互嘲笑,无非是为了发泄各种消极的情绪,他们聚集在一起。

乐此不疲地造梗、玩梗。

朝梗夕死,也仅仅是一夜风流。

当一个东西被迅速放大成全民狂欢后,梗甚至能成为主流文化的内容素材,但却常常瞬间消亡。

网络世界中,大量的粉丝的抱团,以狂欢的形式颠覆着主流的文化、思想,迫不及待地让亚文化振聋发聩,用激烈的言辞证明其存在。狂欢的热浪过后,并不是表面上的平静,内在的暗潮仍然汹涌澎湃,蓄力等着下一次狂欢的开始。

而这些正是使他最终战胜孤独的东西。所以,对于丢失了内在自我的现代人来说,无论他们怎样抱团取暖、相互依靠在一起,都无法躲避孤独,甚至会变得更加孤独 。

啥也不精的自闭斜杠青年 ,积极向上的社交低能儿.自我解嘲和自娱自乐中寻求安慰,最后的最后,烟花易冷,热闹狂欢后,更加孤寂落寞。

这是大时代的网络病。在人群中,孤独是常态。

(传媒智库——南方传媒书院创始人陈安庆)

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司