- +1

党旗下的青春|叶辛:满腔家国情怀,书写时代变迁

【编者按】

党的二十大胜利召开之际,中共上海市委宣传部机关青年发起第二期“党旗下的青春”初心寻访活动,持续走访上海宣传思想文化战线20余名老党员、老干部、老专家,在跨越年代的对话中感悟初心使命,在老一辈的峥嵘故事中汲取奋进力量,脚踏实地、善作善成,坚定不移听党话、跟党走,共同奏响“青春心向党,一起向未来”的澎湃和声。澎湃新闻陆续推出第二期“党旗下的青春”初心寻访系列稿件,追忆风华岁月,重温初心故事。本篇聚焦笔耕不辍书写时代故事的叶辛。

【人物简介】

叶辛,男,1949年10月出生于上海市,1969年赴贵州农村插队务农,1984年10月正式宣誓入党。1979年调入贵州作家协会从事专业创作,历任《山花》杂志主编,贵州省作家协会副主席,《海上文坛》杂志主编。曾任中国作家协会第五届至第九届副主席(1996-2021),全国青联第六、七届常委,第六、第七届全国人大代表,上海市文联副主席,上海市作家协会党组副书记,上海市人大常委。曾获得全国首届五一劳动奖章。

叶辛(左)接受来访。 张彦宁 图

叶辛至今已出版作品160余部,他的名字对上海很多“70后”“80后”来说颇为熟悉,两部长篇小说代表作《蹉跎岁月》和《孽债》更是家喻户晓,《蹉跎岁月》还入选“新中国70年70部长篇小说典藏”。

电视剧的热播,让大众熟知了身为编剧和作者的叶辛。1995年,上海电视台播出同名小说改编的沪语电视剧《孽债》,从独特的视角讲述知青经历,创下了46.62%的高收视率,轰动一时。10年后的重播,仍能创下当年的单日电视剧最高收视率。“我从小就很喜爱文学”,叶辛带着些许的贵州口音,亲和又不失幽默地讲述他的经历。

扎根农村,开启创作

为了响应“上山下乡”运动,1969年的早春,叶辛来到位于贵州省修文县的砂锅寨。刚到这个偏远的山乡时,他就被壮丽的自然风光和淳朴的乡土人情迷住了。从那时起,叶辛跟着村寨的老乡们一起参加集体劳动,空闲时和他们谈话交往,体验乡民的衣食住行。渐渐地,农村的生活和知青的生活扎根在了叶辛的心中,他有了自己的体会和感悟。这些体会和感悟一直影响着他和他的创作生涯,就算回到了上海,他也经常要再访贵州,一直怀着对这片土地的关心与热爱。

刚到农村插队时,并没有太多的娱乐活动,在下乡的行李中,从小喜爱文学的叶辛带上了两大箱子的文学名著。

提到读书,叶辛还讲了一件趣事:“那时候买不起书,乡里也买不到新书。1976年我被调去教书后,我就问学校的小朋友,他们家里有书没有,有的话借给我看看,看完了就还。别的同学都说没有,只有一个姓黄的小朋友跟我说家里有,明天带来。第二天我满怀期待,拿到一本布满灰尘的、薄薄的‘书’,翻开一看,原来是1955年的农历。”在这样的条件下,叶辛只能一遍一遍地反复阅读自己带去的名著。

这些书都是经他筛选过的精品:莎士比亚的《哈姆雷特》、巴尔扎克的《高老头》、托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》。一遍又一遍阅读和品味这些经典,让他心里逐渐燃起了创作的火苗。下定决心的那天,他对同期下乡的室友说:“我要写小说了。”室友惊得跳下了床:“你要写小说?!”和叶辛细细谈过后,他大手一挥,对叶辛说“以后我来做饭,你专心写小说。”就这样,没有了“后顾之忧”,叶辛在劳动之余,专心开始了自己的文学创作之旅。

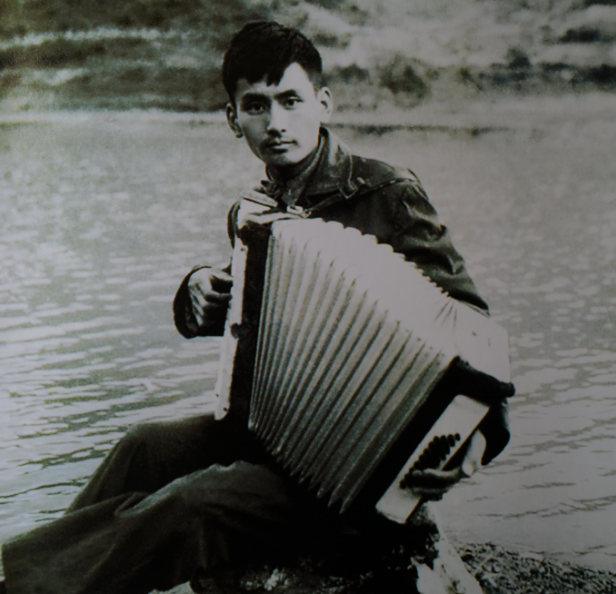

年轻时的叶辛(1970年)。受访者供图

聚焦民生,书写时代

在10余年的知青生涯中,农民的贫苦生活给他留下刻骨铭心的印象,这段经历为他的文学创作积累了丰富的素材。1980年秋天,他再次回到农村时,欣喜地发现乡民们顿顿吃上白米饭了,市场上卖猪肉也变多了。因为切切实实感受到了改革给乡村带来的变化,叶辛试图用自己方式——创作小说的方式来记录下这波澜壮阔的时代变化。

就这样,《基石》《拔河》《新澜》三部曲诞生了。后来,三部曲汇编成《巨澜》,2021年被编入庆祝建党100周年的《百年百部红旗谱》大型系列丛书中。

《巨澜》,叶辛著。

小说第一卷出版后,时任贵州省省委书记的池必卿就派人找到了叶辛,和他长谈到深夜。池必卿与叶辛讲,基层干部就是农村和农民的基石,解决吃饭问题是首要。正是这次谈话,让叶辛更深入地了解农村“联产承包责任制”,为他的《巨澜》三部曲提供了创作思路。“共产党里面确实有一些高瞻远瞩的领导干部”,叶辛讲道,这次谈话也让他对于党和党员们有了更深的敬佩之心。

后来,省委组织部一位领导干部登门拜访叶辛。提到入党这一情况,叶辛坦诚表示,自己距离共产党员称号还有差距。但这位领导坚定对他说:“符合不符合标准,是组织的事情,你本人有无要求,是你的态度。”“就是这句话,打动了我,这些年,我一直记得(这句话)。”叶辛讲道。于是在组织的关心下,在当年的年底,他递交了入党申请书,第二年正式宣誓,成为了一名党员。成为一名党员作家,叶辛身上担负了更多的责任,他的作品中更多地关注普通群众的命运。

家国情怀,笔耕不辍

叶辛一直关注着农民生活,“改革必须要解决农民吃饭问题”,“你们知道脱离绝对贫困的标准是什么吗?年收入4000元!在我们党我们国家的努力下,2020年我们消除了绝对贫困。疫情后,我再回到砂锅寨,那里简直大变样,以前的茅草屋、小的砖瓦房都不见了,都是二层、三层,甚至四层的小楼房。用农民的话来说,就是‘票子有了嘛’。”叶辛欣慰地说。改革的道路在不停歇,创作之路也未曾停歇,现在已经73岁的叶辛仍在继续创作。

《我和祖国70年》,叶辛著。

2019年,作为共和国的“同龄人”,叶辛也迎来了70岁的生日。这一年,他出版了《我和祖国70年》,为新中国成立70周年献礼。叶辛用他的人生经历,折射出祖国的发展与变化。2020年疫情期间,叶辛写出长篇小说《九大寨》,让人物和故事的背景都回到1915年的贵州山乡。2022年,叶辛又推出了最新一部长篇小说《婚殇》,反映了当代女性爱情婚恋现象。

时代在发展,叶辛先生以写实的创作态度继续书写着时代故事。

他也向青年说出了自己的寄语与期望:“每一个年轻人,无论你从事什么工作、什么专业,都要珍惜青春、珍惜时间、珍惜所从事热爱的事业,在事业上倾注了你的心血,终会有所收获,虽然收获可能会很漫长,但是你要坚信自己所从事的事业对家庭对社会、对朋友、对祖国有贡献,你的青春将会焕发出绚烂的光芒!”

叶辛与青年合影。张彦宁 图

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司