- +1

专访|金宇澄:如繁花般记忆,凭只手唤醒

作家金宇澄在《繁花》中勾勒了几代人走过的上海地图。这本主要由上海官话写成的小说,表现了各色上海弄堂,是很多故事发生的场所。

在金宇澄看来,弄堂是上海的象征和灵魂,承载着几代人的记忆,尽管城市上海的历史尚“年轻”,这些石库门弄堂却十分苍老,仿佛有“千年的历史”,蕴涵极为复杂的信息量,处处透露着“细节”,“如果把它们拆光,历史上海的记忆就被抹掉了。”

金宇澄认为,如今仍然“深切怀念”拥挤逼仄、几乎没隐私的“弄堂生活”,多少是一种“矫情”——老弄堂“72家房客”的窘境,是抗战爆发大量难民进入租界形成的不正常居住状态,因此恢复弄堂“一门一户”的本来面目,才是值得怀念的。而对如今依旧生活在拥挤环境中的老弄堂居民而言,已不单是“拆”或“留”那么简单。

“以石库门为典型代表的上海老弄堂,拆一处少一处,拆很简单,改造内部,符合现今居住理念,是麻烦的,却显示了极具文化含量的努力。”金宇澄日前接受澎湃新闻记者专访时说,“城市民居真正的记忆需要保留,那种拥挤不堪的弄堂生活,是不值得怀念的。”

有评论称,“《繁花》建立了一个文学的博物馆,多少年以后你要回过头来看上海,到小说里找就行了。”

然而,历史上海的记忆,随老弄堂、老街道的消失,整个地块建起全国一律的高楼,变得无迹可循。他只能通过书写和手绘方式,在纸上唤醒,与读者分享。

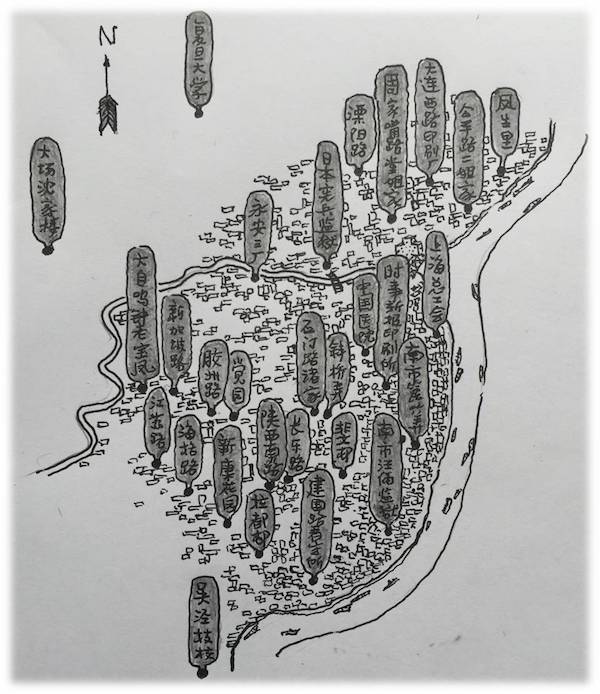

目前,金宇澄首个美术展览——“《繁花》插图展”在上海汉源汇书店进行,展品以手绘小说插图为主,包括他为王家卫《繁花》电影绘制的示意地图,以及策展人李琳收集的历史旧物、模型、音频等。

金宇澄生于1950年代的上海,住过新式里弄、洋房、曹杨工人新村,经历时代变幻,为小说提供了丰富素材,显示了他对上海民居形态和生活样式的深度了解。自1980年代起,金宇澄一直在《上海文学》工作,杂志社在巨鹿路675号的上海作协院内,在少年时期,他对这一带就相当熟识,如今附近街区有什么样的房子,什么年代建造,拆掉了什么,他很了解。

“假如在空中俯瞰,这块区域的民居形态很特别,我算它是七种不同的类型吧,用颜色来表示,就是一个花园了,包括早期上海人的‘本地房子’,那种传统小青瓦的农家屋,居然还保留在这个中心城区里。”

他说的七种类型就是老式里弄、石库门、新式里弄、连排别墅、公寓、老洋房、老公房,相互挤在一起。“你走进去,就看到这些不同年代造的房子了,像各种植物长在一起。”

今年金宇澄出版的新书《回望》中,也有他新画的上海地图,“画了我父母住过的所有地点,他们从不认识到认识,然后结婚,在一般的想象里,上海这样的大城市,人往往独处一隅,是孤单的,成图后我发现,他们原来住过很那么多的地点,是非常了解上海、熟悉很多房子的,如果我继续画出亲戚朋友住过的地方,处在哪个街角,先后住哪个普通房子,会形成密集的、枝繁叶茂的大城市‘人际网络图’,城市建筑和人的回忆,是紧密相连的。”

2014年准备电影《繁花》,王家卫导演请金宇澄画一张示意图——过去五十年,上海有哪一些景象消逝了?金宇澄以图作答:变化最大的风景,是提篮桥、老西门、十六铺,董家渡、杨家渡、曹家渡、大自鸣钟地区等等,包括浦江两岸那些普通的轮渡小码头,都已不在了。

金宇澄喜欢费里尼导演的《罗马》,“‘芸芸众生寄生于魔幻罗马,世象万千,是整个时代的梦境。’费里尼认为,城市无数的旧痕迹,表明了它是一个俗气的、为人诟病的城市。”金宇澄说,“上海也如此,就像费里尼说的那样,是一个拥有太多孩子的母亲,她没功夫照管人们什么时候来,什么时候走,她是不管的,这可能是文学的观点吧,因为只有这样,上海才更丰富,才会有更生动的人生。”

【对话】

澎湃新闻:小时候从淮海路的洋房搬到曹杨新村,这经历对您有什么影响?

金宇澄:淮海路到处有商店和影剧院,曹杨新村周围都是菜地,只一个合作社(商店)、一个电影院、一个邮局,落差是巨大的。我记得搬去当天,邻居都趴在我家窗口,看我们忙碌,个人生活完全暴露在别人眼前。这种变化,难说好或不好,必须接受。淮海路房子在1940年代就有煤气,1966年的曹杨新村仍然烧煤球炉,我妈还不知道,邻居就让她用自己家的炉子,告诉她哪里可以买煤球和炉子。人的适应力很强。

生活经验的对比,对写作有很大影响,小说写一个城市,我喜欢错综的对照,像茅盾先生《子夜》,里面有资本家故事,就有贫民区生活。《繁花》阿宝的经历,恰好和我相关,他在上海不同的地点生活,对表现上海的各种复杂层面有帮助。

澎湃新闻:上海的石库门房子有什么特点?

金宇澄:我说它是“留有文字的建筑标本”,吸收西式的元素、包括洋瓦、西洋地砖等等,也充满中国文化的特色——两扇中国式黑漆大门、东西厢房,天井等等,奇妙还在于它们所在的马路,当时都是用西方名字,而这些老弄堂都是以中式命名,如“民德里”“元亨里”“四达里”,“尚贤坊”“田子坊”“梅兰坊”,“裴邨”“四明邨”,林林总总,中国文化源于乡村,现在知道,随着城市化的进程,当年乡绅阶级的财富转移,同样也把中国文化带入了城市。

澎湃新闻:弄堂对于上海有怎样的意义?

金宇澄:它是市民上海的生活象征,几乎是本地独有的样貌,据说杭州武汉有一些,但如今人们只要看见石库门,就会想到上海,它在上世纪初突然涌现出来,1910年代到1930年代,很短一段时期形成的洋洋大观。我问过同济的建筑师,现在能不能设计一种只代表上海的民居,回答是很难,因为地皮很贵,必须是建筑高层的、城市民居的样式,无法设计一种只属于上海的民居。可上海如果遍地普通的高楼,就和其他城市没有什么区别了。

澎湃新闻:为什么要保留、改造、重新利用石库门房子?

金宇澄:城市的丰富性,在于保留各时期建筑的多少。比方你把自己家装修到全新,再放几件老家具,才会有不一样的韵味。历史旧影的保存非常重要。比如上海人讲的“虹口三角地”,是租界时代建立的三角地菜场,是地标,上海人人都懂的路口,后来菜场被拆掉,盖了一栋上海人人都不知的白色高楼,大家还是管这地方叫三角地菜场。石库门老房子的意义也是这样,我们如果全部拆了它,上海景观的存在就缩短了一百年。

澎湃新闻:城市要发展,究竟应该如何去保留这些老房子?

金宇澄:对于老弄堂的保护,可能引起至今仍居住在老弄堂的居民的不满,他们希望拆迁,改变居住环境——“哦,你们自己住新楼房,却要保护我们拥挤不堪的老房子!”

其实楼上楼下“72家房客”的窘境,是因为当年抗战爆发,大量难民进入租界才形成的状态,如今写文章“深切怀念”逼仄狭小几乎没隐私的“弄堂生活”,多少是“矫情”的。需要还弄堂本来面目,一个门牌号住一户人家,楼下客堂,上面有前楼后楼、亭子间、假三层、老虎窗、晒台,一户人家的环境。全面改造,装抽水马桶,这才是真正值得怀念的面貌,不仅仅是“拆”或“留"那么简单,需要改造、调整、完善。

上海的老弄堂,拆一处少一处,实在要拆,至少该留住它最后的门楼,留住它的记号,留住旧文字的纪念,比如人民路的“四明公所”门楼,房子虽然拆掉了,历史遗存还能看到。如果全部拆光,也就意味着这街区和二三线新城没任何区别了。

符合现今居住理念,需要新思维,新的操作,是很麻烦的,却显示最有文化含量的努力。比如说新天地、田子坊的改造项目,也是做得很好的。新天地的布局明亮,田子坊应该就是特殊年代省工料仓促造起的样式吧,结构上很多缺点,却也做得风生水起。茂名北路地铁站的仿弄堂建筑,立面是全新的,整体看起来,却和旧石库门很像,很有地域的亲切感。虽有人会说这些建筑是“假古董”,但我觉得,与其把老房子拆光,造一些没有特色的全国一样的新房子,还不如建这些有上海特征的“古董”,这才像上海,不用等它旧,现在你到那里走一走,会觉得你到了上海。

(本文图片除注明外均为席子拍摄。席子,本名席闻雷,1969年生于上海,华东理工大学工业设计专业毕业。2007年开始拍摄记录上海城市变迁、近代历史建筑、石库门等民居建筑及人文题材。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司