- +1

这一场“偷窥”,看得我浑身发毛

原创 鱼叔 独立鱼电影

最近,美国又被曝出了一件丑闻。

一直在使用量子技术,攻击中国境内的网络平台。

据称,这项技术可以随意攫取任何用户的流量。

也就是说,此刻你看到了什么、发布的评论,都在监控之下。

这不禁让人想到了,2013年轰动一时的「棱镜门」事件:

美国国家安全局,靠微软、谷歌、苹果等互联网巨头的协助,每天在全球范围内,监听近50亿份通话记录、20亿条手机短信。

9年过去,网络隐私安全再次引发热议。

而今天要说的这部电影,就着眼于这一话题,

讲述了一场网络监控下,惊心动魄的反抗——

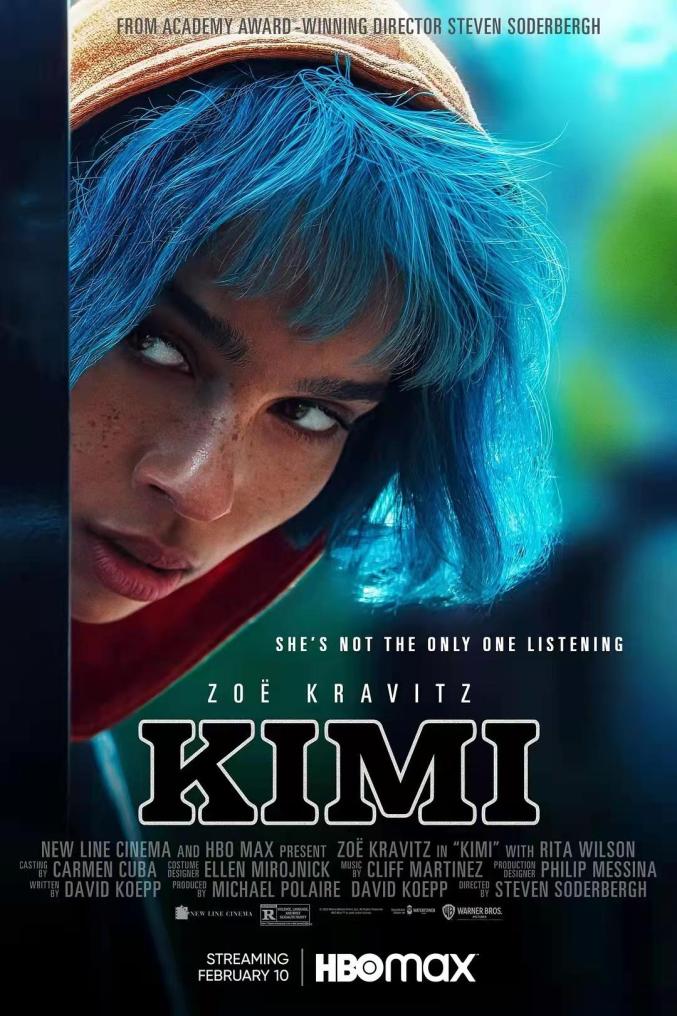

《KIMI》

执导本片的,是著名导演史蒂文·索德伯格。

还记得两年前,他的一部老片《传染病》在国内引起热议。

因为,其中的情节简直与当时疫情爆发初期的情况如出一辙。

惊人的预见能力,让无数观众佩服得五体投地。

《传染病》

这次在新作《Kimi》中,索德伯格也再次展现出对疫情、大数据时代的深刻洞察力。

出演女主的,是《新蝙蝠侠》中的新一代猫女,克洛维兹。

窃听

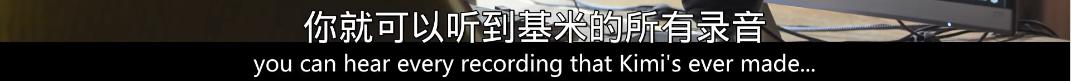

电影片名「KIMI」指的是一款手机的人工智能软件,类似于苹果的Siri,小米的小爱同学。

只要呼唤一声「KIMI」,就可以让她做任何事情,包括播放音乐、打电话、录音。

由于这款软件方便好用,大受欢迎,研发公司也即将上市,前景一片光明。

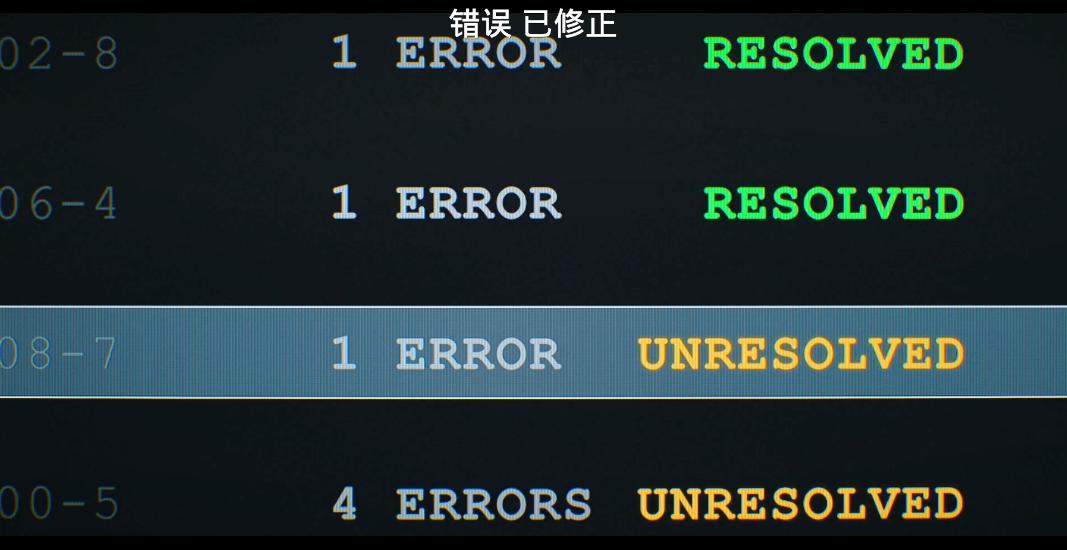

女主安吉拉,是这家公司的一名员工。

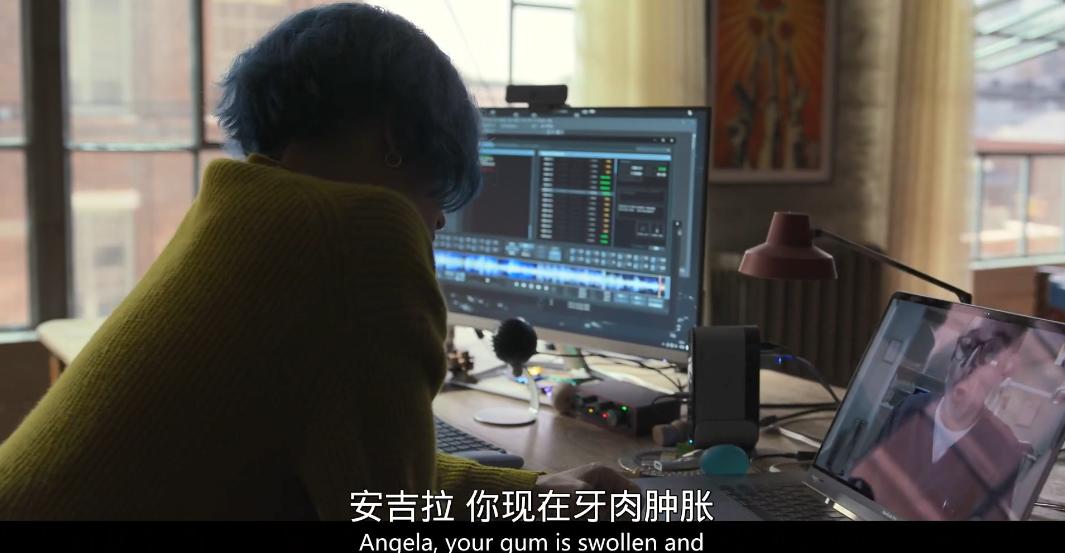

工作是为KIMI修正语音算法的错误。

比如用户想放霉霉的歌,KIMI却答非所问。

这时就需要安吉拉手动修改。

这很讽刺,开发商们不遗余力地鼓吹人工智能算法的强大,但其正常运行的背后,却主要依赖于人工的维护。

而你对着自己的手机说的任何一句话,都会被记录。

一天,在工作中,安吉拉听到了一段奇怪的录音。

她拿来专业设备,经过多重降噪,反复确认后,她听到了一个女人的求救,以及激烈的打斗声。

直觉告诉她,这很可能是一起家暴。

她立即打电话向上司反映情况,结果却被粗暴打断。

上司根本不在乎有没有用户被家暴,事不关己高高挂起。

更何况一旦介入,无异于向大众曝光了他们侵犯用户隐私的事实。

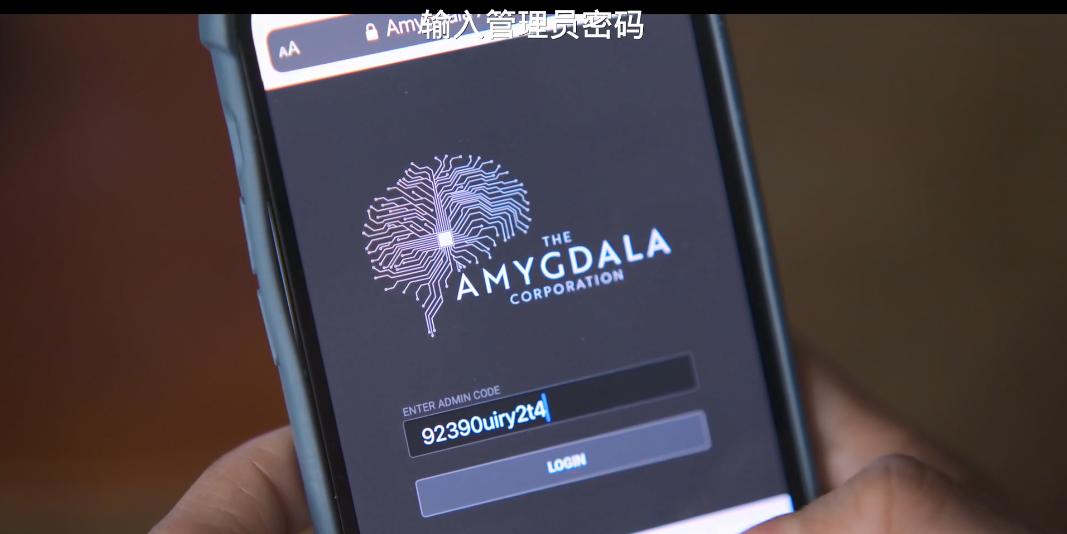

好在她还有一个黑客朋友。

在朋友的帮助下,她破解了后台的密码。

不仅得知了被侵犯女人的身份信息,还获取了完整的录音。

结果令她震惊。

在打斗声停息后,录音那头没有了女人的动静,只剩下男人沉重的呼吸,以及胶带捆绑的声音。

这是一起凶杀案!

而KIMI成为了这起案件中,唯一的「证人」。

这时,上司突然打来电话,态度发生了180度转变。

不仅表示公司高层对此事高度重视,还说已经报警,请她务必到公司协助调查。

由于疫情的影响,安吉拉已经很久没有出过门。

犹豫再三,心中的正义感战胜了对出门的恐惧。

她将录音备份,两年来头一次迈出了家门。

然而到了公司,根本没有看到警察。

上司从她口中套出了录音编号,假意要保管证据,结果一转头,就删除了录音。

得知消息,安吉拉意识到自己正陷入一场巨大的阴谋。

出门一看,两个杀手正向她走来。

安吉拉一路逃出公司。

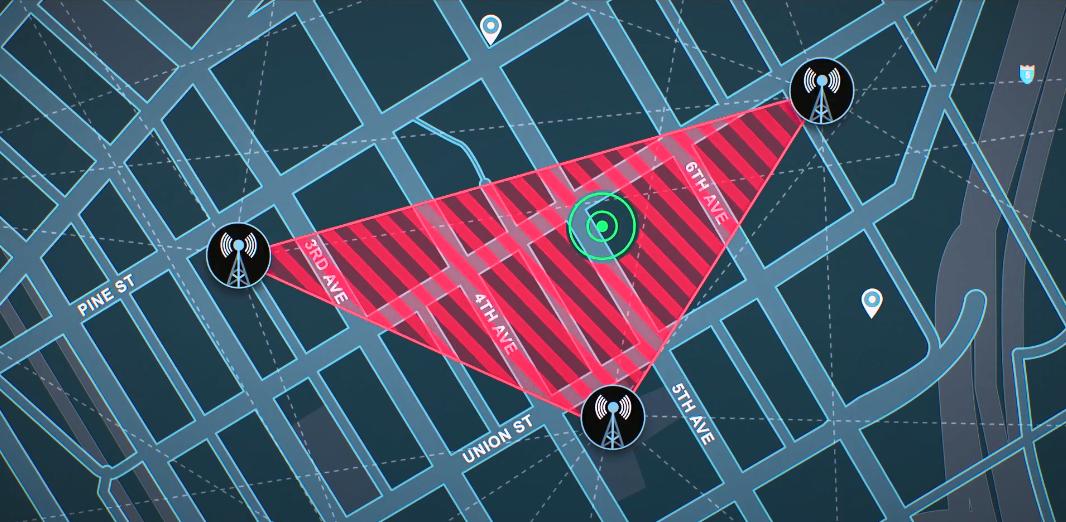

但由于使用手机,她的定位遭到了实时追踪。

正当她在警局前犹豫不决时,杀手开着面包车赶来,一把将他抱进了车内。

幸好得到身后的人群及时解救,她才得以脱身。

可好不容易甩脱了追杀,躲进屋内。

另一名杀手早已等候多时。

安吉拉最后能否化险为夷;整起案件又与公司老板有什么关系?

鱼叔在这里先不作剧透,大家可以在原片中得到答案。

疫情

这部电影的大多数场景都发生在安吉拉的公寓内。

导演索德伯格采用近几年流行的「桌面电影」形式。

通过几个屏幕的切换,避免了场景单一带来的枯燥感,也为这场惊悚犯罪事件营造了紧张感。

同时,他也毫不避讳地将疫情期间人们的生活搬上银幕。

比如公司老板在家开视频会议时的穿搭。

上身西装,下身睡裤,已经成了不少人居家办公的标配。

还有警局门前聚集的人群。

抗议居家隔离与强制疫苗的政策,也是紧跟时事。

而从安吉拉身上,我们更可以看到一种很强的,独属于疫情时期的时代属性。

疫情时代下,人际关系变得疏离,彼此防护。

即使是亲密的男友前来拜访,她也会在对方走后,换掉床单,反复清洗。

而在户外,则时时刻刻戴着口罩,双手插兜,不与外界有半点接触。

看到酒精,便条件反射地进行消毒。

酒精消毒后挥动的双手

安吉拉由此患上了严重的人群恐惧症,过去两年时间里,她从未走出过家门。

牙齿出现问题,也都是和牙医视频通话,线上问诊。

而她之所以愿意接受KIMI的「窃听」工作,也是因为这可以让她居家办公。

在最后一场户外段落里,安吉拉的这种恐慌被表现到了极致。

导演特意采用了晃动的手持镜头、倾斜的视角以及变形的画面,呈现了安吉拉内心的不安。

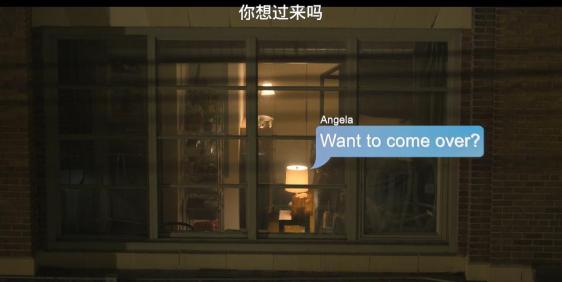

她有一个心仪的男人,就住在马路对面。

两人靠着简讯联络感情。

男人想要约安吉拉一起出门吃早餐。

她欣然答应,美美地洗澡化妆。

结果到了门口,刚触摸到把手,她的呼吸就开始变得局促,最后瘫倒在地。

相比外出,还是躲在落地窗后面,更让安吉拉有安全感。

她可以自由自在地偷窥着对面的住户,看着形形色色的人过着各自的生活。

但她没有注意到,在对面的另一个窗口,一个中年肥宅也在时时偷窥着自己。

电影用了一个致敬希区柯克《后窗》的故事,来刻画新时代下隐私安全的担忧。

在《后窗》中,男主因为摔断了腿,每天只能靠偷窥对面打发时间。

透过他的视角,我们看到了曼妙的舞蹈女郎、争吵不断的老年夫妻,也亲眼见证了一起杀妻案的发生。

当偷窥者被行凶者发现,危机也随之降临。

而索德伯格则在类似故事的基础上,赋予了《KIMI》更深刻的思考。

作为疫情PTSD者,安吉拉被困于屋内,百无聊赖间只能窥探对楼的男人。

身为算法修复人员,每天要听上百份录音。

也就是说,她每天都在无意间,偷听了上百名用户的隐私。

但后窗并不安全,在她偷窥他人的同时,也暴露在别人的注视下,甚至遭到时时的监控。

不仅有隔壁大叔的窥视,还有手机的实时定位,就连自己一直在维护的KIMI,也成了监控她的工具。

茧房

影片中的这些场景,很容易让人联想到现实生活。

我们其实也被禁锢在同样的后窗中。

人均5G冲浪的当下,你可以通过社交平台窥探着别人的生活,在视频软件上点赞、标记着你喜欢的内容。

但久而久之,你会发现,平台推送的内容越来越符合你的喜好。

反过来说,你接收的信息也逐渐单一化。

你的周围开始竖起壁垒,封闭在自己的空间。

新闻传播学赋予了这个现象一个很形象的名称——信息茧房。

听上去这是自主筛选信息后的结果。

但,这并不全是我们自己的选择。

2020年法国拍摄了一部纪录片《看不见的现实——数据工人》。

其中就揭露了苹果手机是如何利用Siri攫取用户个人隐私的。

在片中,前苹果公司分析员托马斯,揭露了关于Siri骇人听闻的真相。

他负责Siri的准确性校准工作——就是像间谍一样不断监听用户的录音。

他透露,其实苹果手机的麦克风是时刻开启的,用户的日常对话会被随机录音,时刻都被监控着。

仅他负责的内容里就有14个国家涉及到侵犯隐私的项目,每一个项目都大约包括60万到120万份录音。

原来,聪明的Siri不是强大的算法、高深的AI,而是街上每一个人的投射,包括我,也包括你。

除了来自境外的侵犯,当我们在国内使用那些数据平台时,个人隐私也同样面临着危机。

当你注册账户或是使用移动支付时,总会跳出一个用户知情同意书。

不但字特别小,还擅自替用户勾选了同意。

许多用户就稀里糊涂地「被默认」接受了这项协议。

一旦签署,平台就可以向第三方提供你所有的个人信息。

疫情期间,大多数人离开了手机就会无所适从,没有办法通讯,也无法看病买药,甚至寸步难行。

如果说新冠病毒导致了身体的隔离,那么像KIMI一样的大数据,则禁锢了精神空间。

我们甚至无处可逃。

大数据带给了我们便利,却也给了投机者可乘之机。

科技不该成为制约人类的工具,这是《KIMI》这部电影所传递的讯号。

也是每一位互联网用户的诉求。

全文完。

如果觉得不错,就随手点个「赞」和「在看」吧。

原标题:《这一场「偷窥」,看得我浑身发毛》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司