- +1

亲历者回忆珠峰史上最大山难:生死面前,他们别无选择

编者按:珠穆朗玛峰,这座世界最高峰,一直以来是登山爱好者梦中希望到达的“圣山”,许多人以登上珠峰为荣。然而人们往往只看到登顶者的荣耀,却忽视了攀登珠峰的风险。随着近年来珠峰攀登商业化的成熟,越来越多的人开始企望一登珠峰之巅的时刻,攀登珠峰甚至出现了拥堵现象。盲目的登山活动,带来的是难以预测的风险,截至今年5月25日,在2019年的登山季中,仅珠峰南坡的遇难者就多达7人。体力的消耗,氧气的枯竭,登山者盲目的自信,使得悲剧一再发生。珠峰实现了无数人的梦想,也埋葬了无数人的生命。在1996年5月,珠峰发生了史上最惨痛的一次山难,4支登山队中共有12人罹难,同行的美国作家乔恩•克拉考尔记录下了这次悲剧,在他的笔下,每个人都面临着生死抉择,也让我们重新思考登山的意义和生命的价值。

在 34年的登山生涯中,我认识到登山运动的最大魅力就在于它强调自立、决断、应变和责任感。然而作为顾客参加登山,你会被迫放弃所有这一切,甚至更多。出于安全的考虑,一位负责的向导必须循规蹈矩,根本无法容忍顾客独立做出重要决定。

部分队员的依赖性就是这样在攀登的过程中被助长起来的。夏尔巴人负责探路、搭建营地、做饭和搬运所有物资。这使得我们可以养精蓄锐,大大增加了登顶的几率。但我却感到极大的不满足。有时我觉得自己仿佛并没有真正在登山,而是由代理人包揽了一切。为了能和霍尔一起登上珠峰我甘愿忍受这种角色,但我从来没有习惯过。所以,当早上7:10霍尔到达“阳台”顶上并允许我继续攀登时,我欣喜若狂。

继续前进时,我碰到的第一个人是洛桑,他正跪在满是呕吐物的雪地上。通常,即使他不使用氧气装备,也是所有登山者中最强壮的一个。在这次探险之后,他骄傲地告诉我:“攀登每一座山峰时我都冲在最前面,并负责固定路绳。1995年,我跟罗布 ·霍尔一起登上珠峰。从大本营到峰顶,我始终走在最前面,所有的登山绳都是我固定的。”但在 5月 10日早晨,他却几乎落到了费希尔队的队尾,肚子里翻江倒海般的难受,表明他的状况很糟。

头一天下午,洛桑为皮特曼将卫星电话从 3号营地搬到了 4号营地,加之他自己还有行李,累得筋疲力尽。贝德曼在 3号营地看见他吃力地挑着 36公斤重的担子时,他告诉这个夏尔巴人,把电话搬到南坳并非必要,并建议他把它丢掉。洛桑后来承认,电话只能在 3号营地的边上勉强工作,在更寒冷、环境更恶劣的 4号营地看起来不太可能用得上。 “我也不想搬运电话,但费希尔告诉我,‘如果你不搬,那我来搬’。因此我带上电话,把它绑在我的背包外面,继续将它搬到 4号营地……这让我感到很累。”

洛桑用短绳拽着皮特曼离开南坳已经有五六个小时了,这种做法加重了洛桑的负担,妨碍他担当领路和制定路线的角色。他从队首位置意外消失影响到了那天的攀登,因此事后他用短绳拖拉皮特曼的决定招来非议,并且使大家都很泄气。

“我不知道洛桑为什么要用短绳拉皮特曼,”贝德曼说,“他忘记了他在这儿该干什么,应该先干什么。 ”

皮特曼并没有要求洛桑用短绳拖着她。从 4号营地出发时,她走在费希尔队的前面,但是洛桑突然把她拉到旁边,用马肚带挽了一个绳扣,系在她安全带的前面,然后未经商量就把另一端系在自己的安全带上。她一再声明,洛桑拖着她上斜坡是有违她的意愿的。但人们不禁要问:作为一个众所周知的过分自信的纽约人(她强硬到大本营的一些新西兰人给她起了一个绰号叫“公牛桑迪”),她为什么不直接解开那根连接她和洛桑的一米来长的绳子,这只不过是轻而易举的事情。

皮特曼解释说,她没有把自己和夏尔巴人分开,是出于对他权威的尊重。

“我不想伤害洛桑的感情。”她还说,虽然她当时没有注意看表,但她回忆说他只拉了她“一个到一个半小时”,而非五六个小时。这一点另外几名登山者也注意到了,而且洛桑也证实了。

当洛桑被问及为什么要拖皮特曼,这位他在多个场合公开表示轻视的人时,他的理由自相矛盾。他告诉西雅图的律师皮特 ·戈德曼(皮特曾在 1995年与费希尔和洛桑攀登过布洛阿特峰,也是费希尔最信任的老朋友之一),他在黑暗中将皮特曼与丹麦顾客莱娜 ·加默尔高搞混了,当他意识到他的错误时便停止了拖拉。但在我对他进行的一次录音采访中,洛桑的解释却相当具有说服力,他一直都清楚他是在拖皮特曼,而且他也是故意这样做的:“因为费希尔希望所有人都到达山顶,而我认为皮特曼是最弱的队员,我想她会拖后腿的,所以我先照顾她了。”

洛桑是位具有洞察力的年轻人,而且对费希尔言听计从,这个夏尔巴人明白,把皮特曼送到山顶对他的朋友兼雇主是多么重要。实际上,在费希尔与大本营的布罗米特的最后几次联络中,他曾若有所思地问布罗米特:“如果我能设法将皮特曼送到山顶,我打赌她一定会出现在电视上。你认为她炫耀的时候会提到我吗? ”

正像戈德曼解释的那样:“洛桑对费希尔非常忠诚。我不认为他会用短绳拖任何人,除非他坚信费希尔想让他这么做。”

不管出于什么动机,洛桑的这种行为在当时看来并不是一个严重的错误,然而这却最终成为诸多复杂的、不易觉察的铸成厄运的因素之一。

应当承认,(珠峰上)有我所见过的最陡峭的山脊和最嶙峋的悬崖,而所有那些声称它只是一个可以轻松征服的雪坡的言论都无异于天方夜谭……亲爱的,这是一项令人激动的事业,我无法形容山峰对我的吸引力有多大,以及它所呈现的景色是何等的雄伟壮丽!

乔治·马洛里写给妻子的一封信的含义无异于与时间赛跑。5月10日从4号营地出发时,每位顾客都带了两个三公斤重的氧气瓶,并准备在南峰上夏尔巴人为我们准备的储备点取第三瓶氧气。以保守的每分钟两升的速度计算,每瓶氧气可以维持五六个小时,也就是到下午四五点钟的时候,每个人的氧气都将被用得一干二净。根据每个人适应环境的能力不同,我们仍可能在南坳以上的地带行动,但行动不会很自如,而且时间不能太长。我们在短时间内极易受到高山肺水肿、高山脑水肿、体温降低、判断力下降和冻伤的袭击。死亡的危险骤增。

曾4次攀登珠峰的霍尔非常明白速战速决的重要性。在认识到一些顾客欠缺基本的攀登技巧的情况下,霍尔试图依靠固定绳来保护并加速我们队以及费希尔队在这段最艰难的路途上的攀登。今年尚没有一支探险队到达峰顶的事实让霍尔深感焦虑,因为这意味着这段地形的大部分地方都还没有固定路绳。

虽然瑞典的独行者克罗普在 5月3日到达了距峰顶垂直距离 110米的地方,但他根本没有固定任何路绳。而那些上到更高地方的黑山人虽然固定了一些路绳,但由于缺乏经验,他们在南坳上面 430米的范围内就把所有路绳用完了,在一些根本不需要固定路绳且相当平缓的斜坡上浪费了许多。因此,那天早晨我们向峰顶进发时,依稀可见东南山脊上半部分陡峭的锯齿状冰雪中还残留着以往探险队留下来的、被扯得七零八落的路绳。

预料到这一可能性,离开大本营之前,霍尔和费希尔就召集两队的向导开会。他们在会上达成协议,双方各派两名夏尔巴人(包括夏尔巴领队昂多杰和洛桑),在大队人马出发前 90分钟离开 4号营地,以便有足够的时间在顾客到达之前在山上大多数暴露的地段固定好路绳。“霍尔明确指出这样做的重要性,”贝德曼回忆说,“他想不惜一切代价避免在瓶颈地段浪费时间。”

然而由于某些不明原因,没有任何夏尔巴人在 5月 9日晚上先于我们离开南坳。也许是因为直到晚上7:30才停息的狂风使得他们没能如期出发。攀登结束后,洛桑坚持说是霍尔和费希尔在最后时刻取消了固定路绳的计划,因为他们得到黑山人已在高至南峰的地方完成了这一任务的错误信息。如果洛桑的说辞是正确的,那么为什么三名幸存的向导贝德曼、格鲁姆和布克瑞夫对更改计划一事一无所知呢?如果固定路绳的计划是有意识地改变的,那么为什么洛桑和昂多杰从 4号营地出发时还要携带百米长的登山绳走在各自队伍的前面呢?

总之不管怎样,海拔 8 350米以上的地方没有事先固定好的路绳。我和昂多杰在凌晨5:30率先到达“阳台”,比霍尔的其他队员领先了一个小时。当时,我们可以毫不费力地安装固定绳。但霍尔明确禁止我这样做,而洛桑还在下面很远的地方用短绳拖着皮特曼,没有人能与昂多杰合作。我们坐在一起看日出,生性沉默寡言的昂多杰看起来格外忧郁。我试图与他交谈却枉然。他的坏情绪可能是由于两周来一直在折磨他的疼痛难忍的脓肿牙齿,抑或是在为他四天前看到的令人心烦意乱的场面而冥思苦想。在大本营度过最后一个夜晚时,他和其他夏尔巴人用狂饮青稞酒的方式来庆祝即将到来的冲顶。第二天早晨,宿醉未醒的他显得尤为焦躁不安,在攀登孔布冰瀑之前,他告诉一位朋友说他在夜里看到了鬼魂。笃信神灵的年轻人昂多杰是不可能对这一预兆泰然处之的。不过还有一种可能是他在生洛桑的气,他认为洛桑是个爱炫耀的家伙。1995年霍尔曾同时雇用他们俩,但这两个夏尔巴人合作得并不愉快。那一年的冲顶日,当霍尔的队伍在下午1:30左右到达南峰时,他们发现一片厚重且松软的积雪覆盖了峰脊的最后一段路。霍尔派一个名叫盖伊 ·科特的新西兰向导跟随洛桑而不是昂多杰前去打探继续攀登的可能性。当时,作为夏尔巴领队的昂多杰将此视为一种耻辱。稍后,当洛桑攀登到“希拉里台阶”脚下时,霍尔决定放弃登顶,并示意科特和洛桑返回。但洛桑无视命令,甩开科特,径直向峰顶攀去。霍尔对洛桑不服从命令的行为感到愤怒,而昂多杰对他的雇主也耿耿于怀。

尽管今年他们各自效力于两支不同的队伍,但昂多杰又被要求在冲顶日与洛桑合作,而这一次洛桑又表现得我行我素。昂多杰已尽职尽责地工作了 6个星期,现在,他显然已厌倦了再做分外之事,闷闷不乐地坐在我身旁的雪地上等着洛桑,将登山绳扔在了一边。

这种局面造成的后果就是,从“阳台”向上攀登 90分钟后到达海拔 8 530米的地方时,我遇到了第一个瓶颈地段。在这里,来自各个探险队的登山者被一连串巨大的、需要路绳才可以安全越过的岩石台阶挡住了去路。顾客们在台阶的脚下乱糟糟地挤了将近一个小时,而贝德曼不得不代替“失踪”了的洛桑奋力地将路绳展开。

在这个过程中,霍尔的顾客、焦急而缺乏经验的康子险些酿成大祸。作为东京联邦快递公司一名成功的女实业家,康子不甘于日本中年女性那种温顺、谦恭的传统形象。她曾笑着告诉我,她的丈夫在家里包揽了做饭、洗衣服等家务活。她攀登珠峰的壮举曾在日本国内引起了小小的轰动。在之前的登山活动中,她一直都是一个慢条斯理、不太果敢的登山者,但由于今天的目标锁定在了峰顶,她表现出异乎寻常的昂扬斗志。“我们一到达南坳,”与她合住一个帐篷的塔斯克说,“康子就一心想着攀登峰顶,她甚至都有些神情恍惚。”离开南坳后,她一直极为努力地向上攀登,很快便冲到了队伍的前列。

贝德曼在康子前面 30米靠着岩石立足未稳,还未将他那一端的登山绳系牢之前,心急的康子便将上升器卡在了上面。正当她准备将身体的全部重量加载到路绳上时(这可能会让贝德曼摔下山去),格鲁姆及时制止了她,并委婉地对她的草率行为提出了批评。

随着登山者的陆续到来,路绳上的拥堵状况越来越严重,致使后面混乱的人群排起了长龙。上午就快过去,霍尔的三位顾客哈奇森、塔斯克和卡西希克同霍尔一起被挤在了队伍的后面,他们开始对迟缓的进度感到焦躁不安。而紧挨在他们前面的是行动缓慢的中国台湾队。“他们的攀登方式非常古怪,几乎是人挨人地贴在一起,”哈奇森说,“就像被切开的面包片,一个接一个。这意味着他人很难超过他们。我们花了很长时间等他们沿路绳向上爬去。 ”

从大本营向峰顶进发前,霍尔曾仔细考虑过两个可行的返回时间——下午一点或者两点,但他并未明确宣布我们应该遵守哪个时间。这多少有些令人感到困惑,因为霍尔再三强调制订并遵守严格的时间期限的重要性。出发时,我们都很含糊地认为,霍尔会全面考虑天气和其他一些因素并做出最后决策,直至最终登顶,而且他将亲自负责保证每个人在预定时间内返回。

然而直到 5月10日上午九十点钟的时候,霍尔都没有宣布确切的返回时间。保守的哈奇森便开始按照他自己假定的下午一点行事。大约在上午 11点钟的时候,霍尔告诉哈奇森和塔斯克距离峰顶还有三个小时的路程,然后就奋力地向前冲,试图超过台湾人。“看来我们要在下午一点之前到达山顶是不太可能了。”哈奇森说。紧接着是一段简短的讨论。卡西希克起初不甘心就此承认失败,但塔斯克和哈奇森极力劝说他。上午11:30,这三个男人转身向下走去,霍尔派夏尔巴人卡米和拉卡帕赤日送他们下山。

选择下山对这三名顾客以及早在几小时前就返回的菲施贝克来说无比艰难。登山的吸引力使他们不会轻易改变目标。在这次探险的后期,我们已经习惯了常人难以忍受的艰辛与危险。坚持走到这一步,必须有超凡的坚韧性格。

令人遗憾的是,那种将个人痛苦置之度外而奋力向峰顶攀登的人,通常也是那些对死亡无所畏惧、敢坦然面对危险的人。这就构成了每个珠峰攀登者都要面对的两难境地:要想成功,就必须勇往直前;但如果急于求成,则可能出师未捷身先死。况且,在海拔 7 920米以上的高度,在适度的热情与不顾一切的登顶狂热之间并没有清晰的界限。因此,珠峰的山坡上才会尸骨遍野。

塔斯克、哈奇森、卡西希克以及菲施贝克每人支付了 7万美元,并忍受了数周的巨大痛苦才获得这次攀登峰顶的机会。他们都是雄心勃勃的男人,不愿屈服于失败,或是半途而废。但当面临艰难抉择之时,他们是那一天当中为数不多的几个作出正确选择的人。

岩石台阶的上面,也就是塔斯克、哈奇森和卡西希克调头下山的地方,固定绳就没有了。从此处开始,路线沿冰雪覆盖的狭窄山脊急转向上一直到南峰。我在上午11点到达南峰时,遇到了第二个,也是更糟糕的瓶颈地段。在南峰上面一点,那个像被扔下来的大石头是“希拉里台阶”垂直的切口,再向上一点就是山顶了。令人惊叹的壮丽景色和长途跋涉的疲惫使我一时语塞。我拍了几张相片,然后坐下来和向导哈里斯、贝德曼以及布克瑞夫等待夏尔巴人在冻结着冰雪的峰脊上固定路绳。

我注意到布克瑞夫像洛桑一样没有使用氧气装备。虽然这位俄罗斯人曾两次无氧登顶(洛桑有三次),但令我吃惊的是,费希尔竟然同意身为向导的他们不使用氧气,因为这样做对于顾客来说是很不负责的。我还吃惊地发现,布克瑞夫居然没有带背包。按理说,向导的背包里应该装有一捆登山绳、急救用品、裂缝救助装备、额外的衣服和其他一些在紧急情况下帮助顾客所需的用品。布克瑞夫是我在所有山上见到的第一个无视这些传统的向导。

事后我了解到,布克瑞夫离开4号营地时曾带了背包和氧气瓶。他后来告诉我说,尽管他不打算使用氧气,但他还是带了一瓶,以备在体力不支时和山上更高的地方使用。然而到达“阳台”的时候,他扔掉了背包,并让贝德曼替他背着氧气瓶、面罩和流量调节阀,显然他决定将负重减至最轻以便在非常稀薄的空气中获得最大的成功机会。

微风以每小时40公里的速度掠过山脊,将一缕积雪向康雄壁方向吹去,头顶上的天空仍是湛蓝一片。我穿着厚厚的羽绒服站在海拔 8 750米高的地方在阳光下闲逛,并在因缺氧而引起的麻木状态下凝视着世界屋脊,完全失去了时间概念。我们谁都没有注意到昂多杰和霍尔队的另一个夏尔巴人阿旺诺布正坐在我们的旁边,他们呷着热茶而丝毫没有继续向上走的意思。大约上午11:40的时候,贝德曼终于开口问道:“嗨,昂多杰,你是继续固定路绳呢,还是另有打算?”昂多杰很爽快地回答了一声“不”——可能是因为没有费希尔队的夏尔巴人在那里分担工作。

贝德曼对南峰上逐渐聚集起来的人群渐感担忧,他叫起哈里斯和布克瑞夫,并强烈建议由他们三个向导亲自动手安装固定绳。听到这些,我立刻提出帮助他们。贝德曼从他的背包里掏出一卷 46米长的登山绳,我从昂多杰那里抓起另一卷登山绳,同布克瑞夫和哈里斯一起在中午时分开始在峰脊上安装固定绳。完成的时候,又一个小时已悄悄溜走。

瓶装氧气并不能使人在珠峰顶上的感觉如同海平面一般。在南峰上面攀登时,我的流量调节阀以每分钟两升的速度输送氧气,而每当我迈出厚重的一步后,就不得不停下来喘上三四口粗气,然后再迈开一步,接着又不得不停下来再喘上几口,这是我所能达到的最快步伐。因为我们的氧气装备提供的是一种压缩气体与周围空气的混合物,所以,在海拔 8 840米的地方使用氧气跟在海拔 7 920米的地方不使用氧气的感觉差不多。不过瓶装氧气还是有诸多难以被具体量化的优势。

我沿着峰脊向上攀登,大口大口地向疲惫不堪的肺里吸入氧气,感受到一种奇妙而不合情理的平静。橡皮面罩外面的世界虽历历在目,但似乎并不真实,仿佛一部电影以慢镜头在我的眼前放映。我体验到一种被麻醉和解脱的奇妙感觉,完全与外界隔离开来。我不得不再三提醒自己,两边都是万丈深渊,在这儿一切都处在危险之中,充满艰辛的每一步都意味着生命的代价。

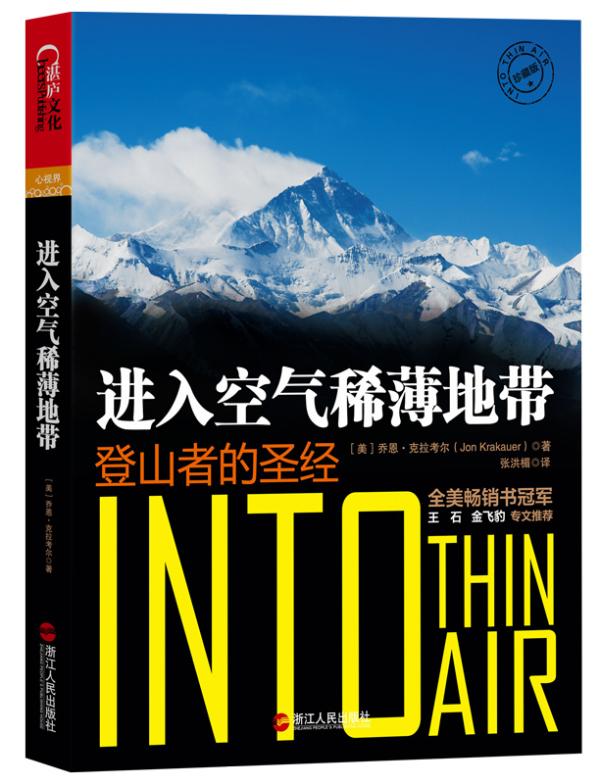

节选自《进入空气稀薄地带》,注释从略。乔恩•克拉考尔著,张洪楣译,湛庐文化出品,浙江人民出版社2013年4月版。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司