- +1

私书︱陈怀宇:读书何妨为人忙

从开始认字起到现在,读书也有三十多年了。小时候没有想到自己会以“读书”作为谋生的手段。等到做了大学老师,才意识到读书对自己来说是工作和生活不可分割的一部分。其实现在已经很难说是“读书”了,准确地说,是“读文献”,不仅包括读书,也要读学术论文、书评、研究报告、学生的习作等等。甚至可以说论文已经远远超过书本成为阅读的主要对象,每周不读几篇论文是难以想象的。任何一个学者要在本领域内生存,都不能不阅读大量的论文,跟踪学术的各种进展,了解其他学者在提出问题和方法上、在解释资料上有何新动向。

做了大学老师之后,无限怀念读博士时候的光景。那时候,拿着研究生津贴,读的都是自己想读的专业论著和论文,很多时候是所谓名著、名篇、名作。教书以后,要读大量“未成形”的文献,不成熟的作品,比如为同行审阅书稿、论文,阅读自己所带研究生、所教本科生的习作,然后提出自己的意见。这样的阅读其实是“为他人做嫁衣裳”,也是无法逃避的。过去读书的时候,习作也是交给老师阅读,等老师写来意见再修改。自己成长为老师之后,自然要回馈社会,读书也要“为人忙”,这其实是不可避免的。总之,人类的教育和学术正是通过这样的一代一代师徒传承维系下去。

发表文章便是立言、立功,功名自然彰显,一个人如果想完全隐藏功名,只有保持沉默,不发表任何意见。一个学者读书不和外界发生互动是不可能,也不必刻意回避。我要特意指出这一点,是觉得中国学者往往受传统观念影响,有两种倾向:一种是读书为修身齐家,一种是以读书多自傲。首先,读书和修身关系并不密切,人性的塑造因素远比读书复杂,读书很多但心术不正的大有人在。其次,过去的职业读书人确实是国家栋梁,因为有份参加科举进入政府服务天下人,而且也是特权。在当下社会这是不可取的。现在有志一辈子读书的人是为了留在学院,充当教师。任何一个大学教师,都要对教学、研究、服务三者兼顾,学者也是大学公民,必须尽一份学术公民的责任,教书是教师天职。

就个人的阅读史而言,随着年纪的增长,一个人实际上能阅读的范围总是不断被限定的。我上大一的时候,从南方一所县级中学来到北京,首次真正进入图书馆,当时的兴奋是难以言表的,甚至发誓要尽可能把图书馆的书都扫读一过。于是从第一排架子读起,这便是《马恩全集》,除了应付上课,课余尽量读书,花了几乎一个学期,才从第一卷读到第三十七卷,后来觉得这样太慢,书太多,读不完,开始转向先读历史书。那时候历史系的传统是所谓“六本书主义”,即科班学生无论将来从事历史学相关职业与否,必须读《左传》、前四史、《通鉴》。于是从《左传》、前四史开始读,从希腊罗马史著作开始读。读马恩全集了解了不少欧洲近代史,而读《左传》、前四史则了解了不少历史掌故和用典,后来读到“望门投止”、“忍死须臾”之类典故也很快知道这是从哪里出来的。读《左传》,深深感到史书真能 “令乱臣贼子惧”,瞬间对自己专业的长久价值信心爆棚。

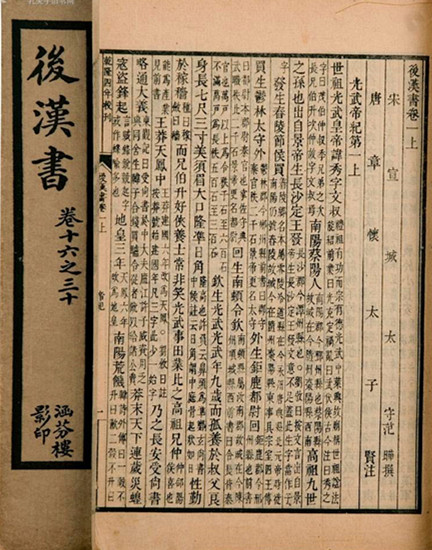

从阅读的享受程度而言,我觉得《汉书》和《后汉书》是最好的,尽管后来没有机会读汉史。读了希腊罗马史,了解了希波战争史、李奥尼达、前三头、后三头,凯撒、奥古斯都,再去读莎士比亚的戏剧,看《斯巴达三百壮士》,也觉得豁然开朗,因为有了历史背景。本科时读了不少书,也记满了二十多本笔记本,这些笔记本对学术研究而言已经没有太大意义。当我再次看到它们时,唯一的感受是大学未曾虚度时光。读研究生以后,阅读完全不再像本科那样自由自在了,“常恨此身非我有”,首先就不再读文学作品了,其次是很少有时间读自己专业以外的东西了,甚至连外国史的作品几乎也很少读。大部分时间是想着要早日发表文章,基本上阅读都是围绕研究和发表进行的。

到了博士阶段,更没有时间读乱七八糟的书了,在异国他乡读书,要克服很多困难,读人文学科不比理化专业,数学语言是跨国跨文化的,你一个英文不写,在黑板上列个公式,大家也知道你是指什么,经常在食堂无意中听到美国本科生对外国留学生助教的各种抱怨,“我真的不知道他说的语言是不是英语,但他一写我还是懂了”或者“他从来不说话,只写黑板”等等。而人文学科转换一套语言系统之后,等于要从头开始熟悉一套新的符号和意义系统。在漫长的博士生涯中,头半段阅读是完成课业和准备候选人资格考试,后半段读书是为了写论文。简而言之,阅读是为了准备今后进入学界谋一职位做准备。

在读博期间,有机会在世界上收藏最富的大学图书馆之一参与编目工作,也有机会走访欧洲、日本的一些大学图书馆,常常感叹个人的渺小,任何一个人,即便活至百岁,都不能穷尽哪怕一家大学图书馆的收藏,哪怕仅仅是自己感兴趣的书。在国外图书馆享受了很好的服务、常年被迫搬家、专业新书非常昂贵,种种因素使得本科养成的喜欢逛书店把看上的书搬回家的习气渐渐改掉了。

人的生活有一定的惯性,养成一定的文化惯性和习气之后,很难改变。不幸的是,博士培养正是这样通过制度、学校期望和个人自我暗示三方面来培养学生成为学者的惯性和习气,不可能像以前那样读到哪算哪,东一榔头西一棒子乱读一气,变成“知道分子”而非“智识分子”,毕竟一个人的时间、精力都是有限的。过去王云五曾问胡适为什么读了很多书写不出文章,胡适告诉他读书要有系统,带着问题去读。王云五读书极博,但终究训练不够,当然不会在学术上有什么成就。他的兴趣也不在学术上。但一个选择以学术为志业的人便不能如此读书了。说到这里,我常常想起梁启超的诗《双涛园读书》,“我生大不幸,弱冠窃时名,诸学涉其樊,至竟无一成。” 他绝对算不上是“无一成”的人,但他兴趣太广,治学也确实没有王国维精深。所以,从硕士时代到现在,我已极少读专业以外的闲书,即使平时算半休息半专业的阅读,也一般选择读学者回忆录,主要是了解前人如何求学和那个时代的学术风气。

历史学本质上是一门关于人性的学问,阅读历史有时候是了解一个人的人性,有时候是了解一群人的人性,研究历史终究不可能和人性绝缘。所谓知人论世,即是指了解人性和塑造人性的人世。在我的阅读史上,曾经被很多书打动过,但因为一直在学习新东西,阅读新书、新文章,几乎很难特别挑出哪些书对我影响很大。我的习惯是,读到某个人的书,若觉得有意思,会把作者一些重要作品都找来看,所以与其说哪些书影响了我,不如说是一些人影响了我,可以很快想起来的是梁启超、韦伯、福柯等人。

任何一本书,对每个读者的意义都是不同的。很多人以为自己看懂了,其实并不得要领。这也是为何学者们都在读一些所谓重要著作,但能从这些著作中受益写出超迈前人作品的学者少之又少。我个人认为,读一本书要尽可能了解这本书的价值所在,从中获益,而这显然不是件易事。回想起来,在我比较看重的学者中,接触梁启超的新史学研究比较早,也受他影响比较大。在他浩如烟海的著述中,我更偏爱《中国历史研究法》。这本老书涉及的史学议题很多,如史学概念、方法、史料、史学问题等等,其范围之广,近代史著无出其右者。当然从学术上来说,这本书已经完全过时了。不过,在我看来,这本书所提示的一些原则,对今天的社会仍然很有启发意义。我这里只说三点。

首先,这本书说到近代以后,随着公共收藏机关事业的兴起,历史学不再是贵族的特权,平民“感其便利,又信其管理保存得法”,也可以有机会去图书馆和博物馆接触这些资料。这是真知灼见。过去图书多半都密藏于宫廷或王侯将相达官显贵之家,普通民众没有机会接触到大量资料。而史官也常常是官员,他们所书写的历史只是为了上层的阅读需要,充当王侯卿相的高级顾问。近代以后,统治者已经很难完全垄断资料,也就很难垄断对过去的解释权。对历史的复原、理解和解释,变得更多样了。也即是梁启超所谓“前此史官专有之智识,今已渐为社会所公有”。当然,这不是说社会上的人都有机会发表,或者有能力发表其看法,虽然能发表,但不见得有学术价值。尽管发表本身是个人权利,但能不能发表则是特权,而这种特权在现代社会常常被滥用。

现在公共图书馆基本上向大部分愿意看书或有兴趣查找资料的读者开放,而大学图书馆也向校内学生开放。这种开放性未见于前现代社会,大量图书馆和博物馆成为公共设施,如同高速公路和铁路系统一样,并非是专门供给有特权的阶级。为什么要特别提示这一点呢?现在似乎有一种声音,认为做学问不适合穷人,穷人买不起书和资料,如果不是家境殷实,不必进入学界求职。这种中世纪的理念当然不值一驳。仅以有能力接触到图书馆、博物馆而言,现在学者个人财富多少和能不能入行已然完全没有关系。靠自己买书做学问的时代可谓一去不复还了。在中国的很多大学,图书馆服务或许还有很大提升的空间,但教授们无疑对改善图书馆负有不可推卸的责任。如果你连自己大学的图书馆及其政策都不能改变,更不可能去改变教育部及其决策。

其次,梁启超强调史学要注意中华民族在世界史上的地位,这一点无论对海内海外的学者都是很重要、很现实的。实际上早在1901年梁启超就在《中国史叙论》中提出中国史发展的三个阶段,包括所谓中国之中国、亚洲之中国、世界之中国。他这个说法很强调中国在空间位置上和周边乃至世界的联系之历史性发展,而实际上数千年来中国一直被外部世界以各种方式在不同程度上塑造,并非限于他所说的晚近三个阶段。从史学上而言,这个说法当然已经过时了。但从方法论而言,这一看法很有启发。简而言之,我们看待中国史的发展要从三个层次来看,从中国看中国史,从亚洲看中国史,从世界史甚至全球史看中国史。中国和世界其他国家既存在共同点也有相异之处,不必太强调中华文明的独特性,也不必将中国史的发展完全按照其他国家和地区的特点来解释,中国中心论和其他各类中心论没有什么二致。实际上,用佛教的话说,中外既有共业也有别业。

据我多年来的了解,有些中国史学者,似乎不怎么关心外国史研究,觉得他们原创性不够;而一些中国的外国史学者,也不关心和了解中国史同仁的研究,觉得他们落伍,不了解国外史学的发展。同在一个系,却互相之间不能学习其长处,这是非常遗憾的。我也认识一些在国外任教的中国史朋友,一般的感受是系里一般只有一、两位中国史学者教前现代和现代史,感觉自己很孤立、边缘,没有国内那种中国史领域人多热闹、同行之间交流频繁的治学气氛。其实我倒是觉得系里其他专业的老师也能给中国史研究很多思想资源,研究英国史、巴尔干史的学者,提出问题的思路、考虑问题的角度、分析史料的方法,也许都是很有启发意义的。其实不必把自己的领域特殊化。反过来,做外国史的学者也不必觉得中国史学者抱残守缺。中国历史学,正如梁启超所说,与其他各类近代新兴学问如政治学、经济学、社会学、人类学不同,它毕竟在中国有漫长的传统。

最后,梁启超也很强调多个学科交叉融合,史学必须从其他学科中吸取有价值的方法。这一点到现在更加值得思考。其实做学问是可以触类旁通的,不是那种所谓打通文史哲,做一代通人,那样出所谓一代通人的时代早就过去了,触类旁通是指史学研究可以借鉴其他领域的理论方法,史学工作者要善于接受其他学科的有价值的方法,这一点在欧美已经不是问题了,这些年文学批评、文化研究、性别研究、物质文化研究、人类学的理论方法等等,可能对历史学影响最大。所谓的女性史、新文化史、物质文化史,都受到其他学科的影响,尤其人类学和文学批评理论的影响,其实简而言之,即是借鉴人类学和文学的思路,重新对物质和文献的性质、结构和意义进行解读,无论是解构还是建构,都和以往的研究有所区别。姑且不论这些尝试都有价值与否,其他学科对历史学的借鉴意义是难以否认的。正因如此,在阅读其他人的著作时,我也常常想起梁启超早年曾倡导的一些想法,尽管不成熟,但他指出的方向很有价值。

有些学者其实也常常感叹,为什么我们总要学习其他学科的理论和方法?而其他学科不学习我们的理论和方法?这其实是一个学术传统如何变迁的问题,不同学科有不同的学术传统。史学的传统如果是注重自身对其他学科的影响,愿意思考和提出超出史学应该关注的问题,当然会引起其他学科的注意。如果一再强调自身学科的独特性,不认为史学学科和其他学科存在所谓共存共荣的共业,则自然很难提出会引发其他学科讨论的有价值的议题、理论和方法。总而言之,学科与学科之间,作为人类学术实践的产物,不断被自身和他者的理念和实践所塑造和改变,也同样存在共业和别业。

延伸阅读:

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司